申请日2014.11.30

公开(公告)日2015.04.08

IPC分类号C02F9/04

摘要

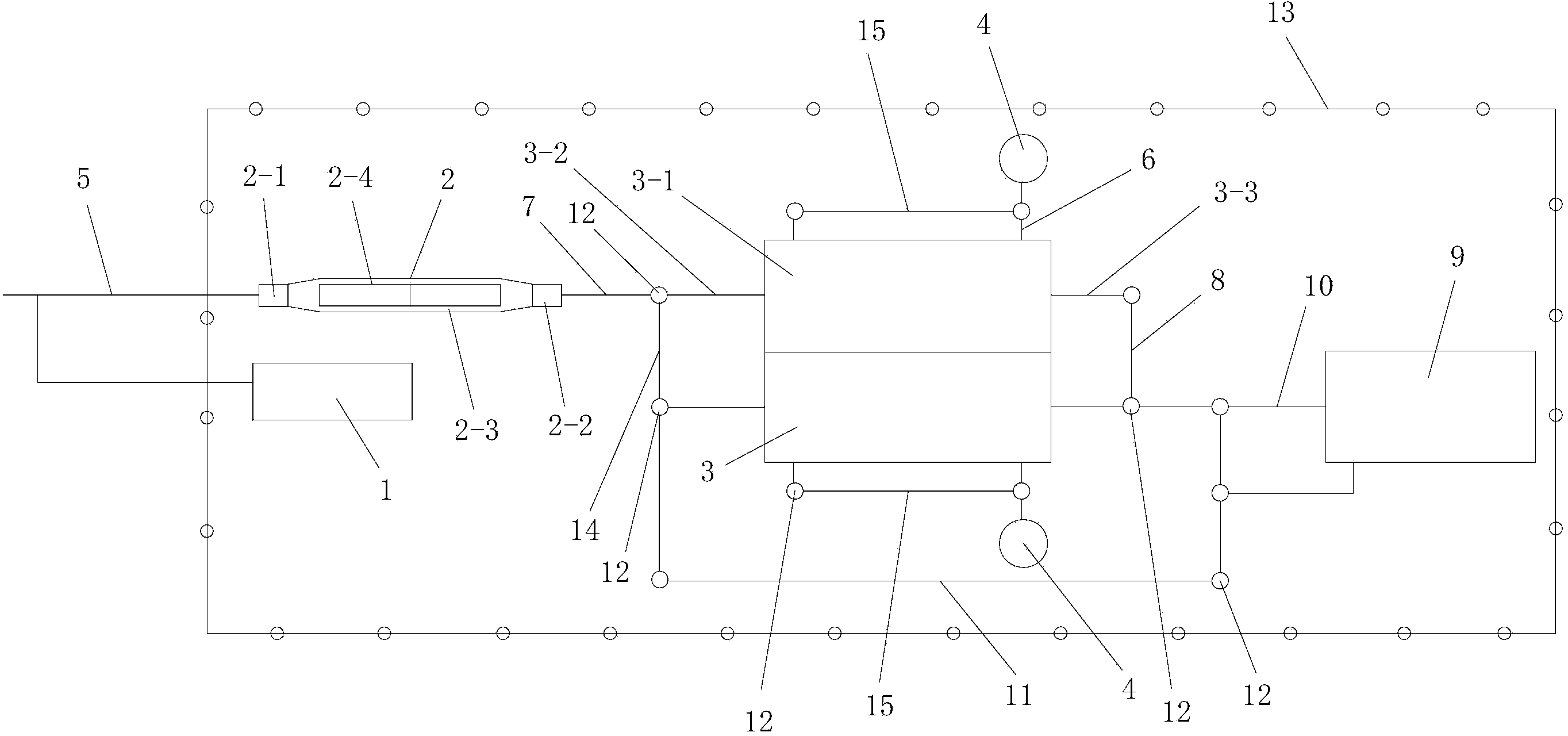

本实用新型公开了一种隧道施工废水循环利用系统,包括废水处理装置和对废水处理装置处理后的已处理水进行回收的回用水池;废水处理装置包括向所处理隧道施工废水中添加水处理剂的自动加药装置、与所处理隧道施工废水的排水沟相接的平流式沉砂井、对从平流式沉砂井排出的隧道施工废水进行油水分离与泥砂沉淀的隔油沉淀池和对隔油沉淀池分离出来的浮油进行收集的集油筒;平流式沉砂井包括入流渠、出流渠以及连接于入流渠和出流渠之间的平流段;隔油沉淀池包括池体、进水管和出水管,池体上装有集油管,集油管通过排油管与集油筒连接。本实用新型结构简单、设计合理、施工方便且使用及维护简便、使用效果好,能解决隧道施工废水的循环利用问题。

权利要求书

1.一种隧道施工废水循环利用系统,其特征在于:包括对隧道施工废 水进行处理的废水处理装置和对所述废水处理装置处理后的已处理水进 行回收的回用水池(9);所述废水处理装置包括向所处理隧道施工废水 中添加水处理剂的自动加药装置(1)、与所处理隧道施工废水的排水沟 相接的平流式沉砂井(2)、对从平流式沉砂井(2)排出的隧道施工废水 进行油水分离与泥砂沉淀的隔油沉淀池(3)和对隔油沉淀池(3)分离出 来的浮油进行收集的集油筒(4);所述平流式沉砂井(2)包括入流渠(2-1)、 出流渠(2-2)以及连接于入流渠(2-1)和出流渠(2-2)之间的平流段 (2-3),所述入流渠(2-1)、平流段(2-3)和出流渠(2-2)均为开挖 形成的水渠且三者均布设在同一直线上,所述平流段(2-3)底部设置有 贮砂斗(2-4),所述入流渠(2-1)的进水口上设置有进水闸板,且出流 渠(2-2)的出水口上设置有出水闸板;所述隔油沉淀池(3)包括开挖形 成的池体(3-1)以及分别与池体(3-1)内部相同的进水管(3-2)和出 水管(3-3),所述进水管(3-2)与出流渠(2-2)连接,且出水管(3-3) 与回用水池(9)连接;所述池体(3-1)上装有集油管(6),所述集油 管(6)通过排油管(15)与集油筒(4)连接;所述入流渠(2-1)通过 排水渠(5)与所述排水沟连接,所述自动加药装置(1)通过水处理剂输 送管道与排水渠(5)连接。

2.按照权利要求1所述的隧道施工废水循环利用系统,其特征在于: 还包括对回用水池(9)内的已处理水的水质进行检测的水质监测仪,所 述水质监测仪布设在回用水池(9)的上部一侧。

3.按照权利要求1或2所述的隧道施工废水循环利用系统,其特征在 于:所述回用水池(9)为立方体水池且其容量为150m3~300m3。

4.按照权利要求1或2所述的隧道施工废水循环利用系统,其特征在 于:所述平流段(2-3)分为入流区、沉淀区和出流区三个区段,所述沉 淀区位于所述入流区和所述出流区之间,所述入流区和所述出流区的形状 均为等腰梯形且二者呈对称布设,所述沉淀区、入流渠(2-1)和出流渠 (2-2)均为长方形;所述入流区与入流渠(2-1)连接,所述出流区与出 流渠(2-2)连接;所述贮砂斗(2-4)位于所述沉淀区的内侧底部。

5.按照权利要求4所述的隧道施工废水循环利用系统,其特征在于: 所述入流渠(2-1)和出流渠(2-2)的宽度相同,所述入流区的进水侧宽 度与入流渠(2-1)的宽度相同且其出水侧的宽度与所述沉淀区的宽度相 同,所述出水区的进水侧宽度与所述沉淀区的宽度相同且其出水侧宽度与 出流渠(2-2)的宽度相同,所述沉淀区的宽度大于入流渠(2-1)和出流 渠(2-2)的宽度。

6.按照权利要求4所述的隧道施工废水循环利用系统,其特征在于: 所述沉淀区的长度为9m~13m且其宽度为1m~2m。

7.按照权利要求1或2所述的隧道施工废水循环利用系统,其特征在 于:所述废水处理装置和回用水池(9)均布设在围墙(13)内,所述围 墙为长方形且其由多根栏杆和围护在多根所述栏杆上的刺网组成。

8.按照权利要求1或2所述的隧道施工废水循环利用系统,其特征在 于:所述隔油沉淀池(3)的数量为两个,两个所述隔油沉淀池(3)的进 水管(3-2)之间通过第一连接管(14)进行连接,所述出流渠(2-2)的 出水口上装有第一排水管(7),所述第一排水管(7)与两个所述隔油沉 淀池(3)中任一个隔油沉淀池(3)的进水管(3-2)连接;两个所述隔 油沉淀池(3)的出水管(3-3)之间通过第二连接管(8)进行连接,所 述回用水池(9)的进水口上装有第二排水管(10),所述第二排水管(10) 与两个所述隔油沉淀池(3)中任一个隔油沉淀池(3)的出水管(3-3) 连接;两个所述隔油沉淀池(3)中任一个隔油沉淀池(3)的进水管(3-2) 通过第三排水管(11)与回用水池(9)的进水口连接。

9.按照权利要求8所述的隧道施工废水循环利用系统,其特征在于: 两个所述隔油沉淀池(3)的进水管(3-2)与第一连接管(14)之间的连 接处、两个所述隔油沉淀池(3)的出水管(3-3)与第二连接管(8)之 间的连接处以及集油管(6)与排油管(15)之间的连接处均设置有阀门 井(12)。

10.按照权利要求1或2所述的隧道施工废水循环利用系统,其特征 在于:所述池体(3-1)为立方形池体且其容量为50m3~150m3,所述池体 (3-1)的长度为18m~20m且其宽度为4m~6m。

说明书

隧道施工废水循环利用系统

技术领域

本实用新型属于废水循环利用技术领域,尤其是涉及一种隧道施工废水 循环利用系统。

背景技术

隧道施工过程中,尤其是在隧道围岩节理裂隙较发育且隧道正洞及横 洞涌水量较大的隧道施工段施工期间,所产生的隧道施工废水水量相当 大,隧道施工废水主要包括基岩裂隙水、钻机产生的废水以及混凝土喷射、 浇筑和养护过程中产生的废水及冲洗设备产生的废水。实际施工时,若仅 对隧道施工废水进行简单排放,不仅会对环境造成极大污染,并且造成大 量的浪费。因而,需要设计一种结构简单、设计合理、施工方便且使用及 维护简便、使用效果好的隧道施工废水循环利用系统,能有效解决隧道施 工废水的循环利用问题,不仅能对隧道施工废水进行回收处理以减少环境 污染,并且能对处理后水进行回收以备后用。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题在于针对上述现有技术中的不足,提 供一种隧道施工废水循环利用系统,其结构简单、设计合理、施工方便且 使用及维护简便、使用效果好,能有效解决隧道施工废水的循环利用问题。

为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:一种隧道施工废 水循环利用系统,其特征在于:包括对隧道施工废水进行处理的废水处理 装置和对所述废水处理装置处理后的已处理水进行回收的回用水池;所述 废水处理装置包括向所处理隧道施工废水中添加水处理剂的自动加药装 置、与所处理隧道施工废水的排水沟相接的平流式沉砂井、对从平流式沉 砂井排出的隧道施工废水进行油水分离与泥砂沉淀的隔油沉淀池和对隔 油沉淀池分离出来的浮油进行收集的集油筒;所述平流式沉砂井包括入流 渠、出流渠以及连接于入流渠和出流渠之间的平流段,所述入流渠、平流 段和出流渠均为开挖形成的水渠且三者均布设在同一直线上,所述平流段 底部设置有贮砂斗,所述入流渠的进水口上设置有进水闸板,且出流渠的 出水口上设置有出水闸板;所述隔油沉淀池包括开挖形成的池体以及分别 与池体内部相同的进水管和出水管,所述进水管与出流渠连接,且出水管 与回用水池连接;所述池体上装有集油管,所述集油管通过排油管与集油 筒连接;所述入流渠通过排水渠与所述排水沟连接,所述自动加药装置通 过水处理剂输送管道与排水渠连接。

上述隧道施工废水循环利用系统,其特征是:还包括对回用水池内的 已处理水的水质进行检测的水质监测仪,所述水质监测仪布设在回用水池 的上部一侧。

上述隧道施工废水循环利用系统,其特征是:所述回用水池为立方体 水池且其容量为150m3~300m3。

上述隧道施工废水循环利用系统,其特征是:所述平流段分为入流区、 沉淀区和出流区三个区段,所述沉淀区位于所述入流区和所述出流区之 间,所述入流区和所述出流区的形状均为等腰梯形且二者呈对称布设,所 述沉淀区、入流渠和出流渠均为长方形;所述入流区与入流渠连接,所述 出流区与出流渠连接;所述贮砂斗位于所述沉淀区的内侧底部。

上述隧道施工废水循环利用系统,其特征是:所述入流渠和出流渠的 宽度相同,所述入流区的进水侧宽度与入流渠的宽度相同且其出水侧的宽 度与所述沉淀区的宽度相同,所述出水区的进水侧宽度与所述沉淀区的宽 度相同且其出水侧宽度与出流渠的宽度相同,所述沉淀区的宽度大于入流 渠和出流渠的宽度。

上述隧道施工废水循环利用系统,其特征是:所述沉淀区的长度为 9m~13m且其宽度为1m~2m。

上述隧道施工废水循环利用系统,其特征是:所述废水处理装置和回 用水池均布设在围墙内,所述围墙为长方形且其由多根栏杆和围护在多根 所述栏杆上的刺网组成。

上述隧道施工废水循环利用系统,其特征是:所述隔油沉淀池的数量 为两个,两个所述隔油沉淀池的进水管之间通过第一连接管进行连接,所 述出流渠的出水口上装有第一排水管,所述第一排水管与两个所述隔油沉 淀池中任一个隔油沉淀池的进水管连接;两个所述隔油沉淀池的出水管之 间通过第二连接管进行连接,所述回用水池的进水口上装有第二排水管, 所述第二排水管与两个所述隔油沉淀池中任一个隔油沉淀池的出水管连 接;两个所述隔油沉淀池中任一个隔油沉淀池的进水管通过第三排水管与 回用水池的进水口连接。

上述隧道施工废水循环利用系统,其特征是:两个所述隔油沉淀池的 进水管与第一连接管之间的连接处、两个所述隔油沉淀池的出水管与第二 连接管之间的连接处以及集油管与排油管之间的连接处均设置有阀门井。

上述隧道施工废水循环利用系统,其特征是:所述池体为立方形池体 且其容量为50m3~150m3,所述池体的长度为18m~20m且其宽度为4m~6m。

本实用新型与现有技术相比具有以下优点:

1、结构简单、设计合理且施工方便,使用及维护简便。

2、使用简便、使用效果好且实用价值高,能对隧道施工废水进行回 收处理,有效减少隧道施工废水对环境的污染程度,又能有效避免水资源 浪费,提高经济效益。采用本实用新型处理后的已处理水存贮在回用水池 内,且该已处理水作为再用水可用于以下两个方面:一是施工用水,包括 隧道开挖施工、施工机械设备冲洗、洞内除尘降温、混凝土养护、混凝土 喷射用水等;二是日常用水,主要用于洞外道路洒水降尘、机械车辆冲洗 等;其它剩余水经处理并检测达标后排放,且达到农田灌溉用水标准的可 用于农田灌溉。因而,本实用新型不仅能有效减少废水外排污染环境,而 且能实现废水循环利用,为施工提供方便,节约施工用水,控制施工成本。

综上所述,本实用新型结构简单、设计合理、施工方便且使用及维护 简便、使用效果好,能有效解决隧道施工废水的循环利用问题,不仅能对 隧道施工废水进行回收处理以减少环境污染,并且能对处理后水进行回收 以备后用。

下面通过附图和实施例,对本实用新型的技术方案做进一步的详细描述。