申请日2013.09.27

公开(公告)日2013.12.25

IPC分类号A01K63/04

摘要

一种池塘异位生态水处理设施,在长条形的养殖池塘内,沿其长度方向布置一道“T”字形的隔水墙,将养殖池塘分割为吃食性鱼类养殖区和滤食性鱼类养殖区,两区之间通过捕鱼闸门和进水闸门、集污管和曝气管连通,在吃食性鱼类养殖区靠近捕鱼闸门的一端池底上开设锥形的集污坑作为鱼类的吃食和排泄区。本发明将池塘中不同生态位的鱼类分开饲养,将吃食性鱼类产生的粪便残饵等集中并通过气提水流输入到滤食性鱼类养殖区,在滤食鱼类养殖区得到鱼类再食、净化、分解或被藻类吸收等,既保障了吃食鱼类养殖区的良好水质要求,有利于吃食鱼类生长,又将吃食鱼类产生的粪便残饵养殖了滤食性鱼类,提高了池塘养殖的生态效果,减少了养殖污染。

权利要求书

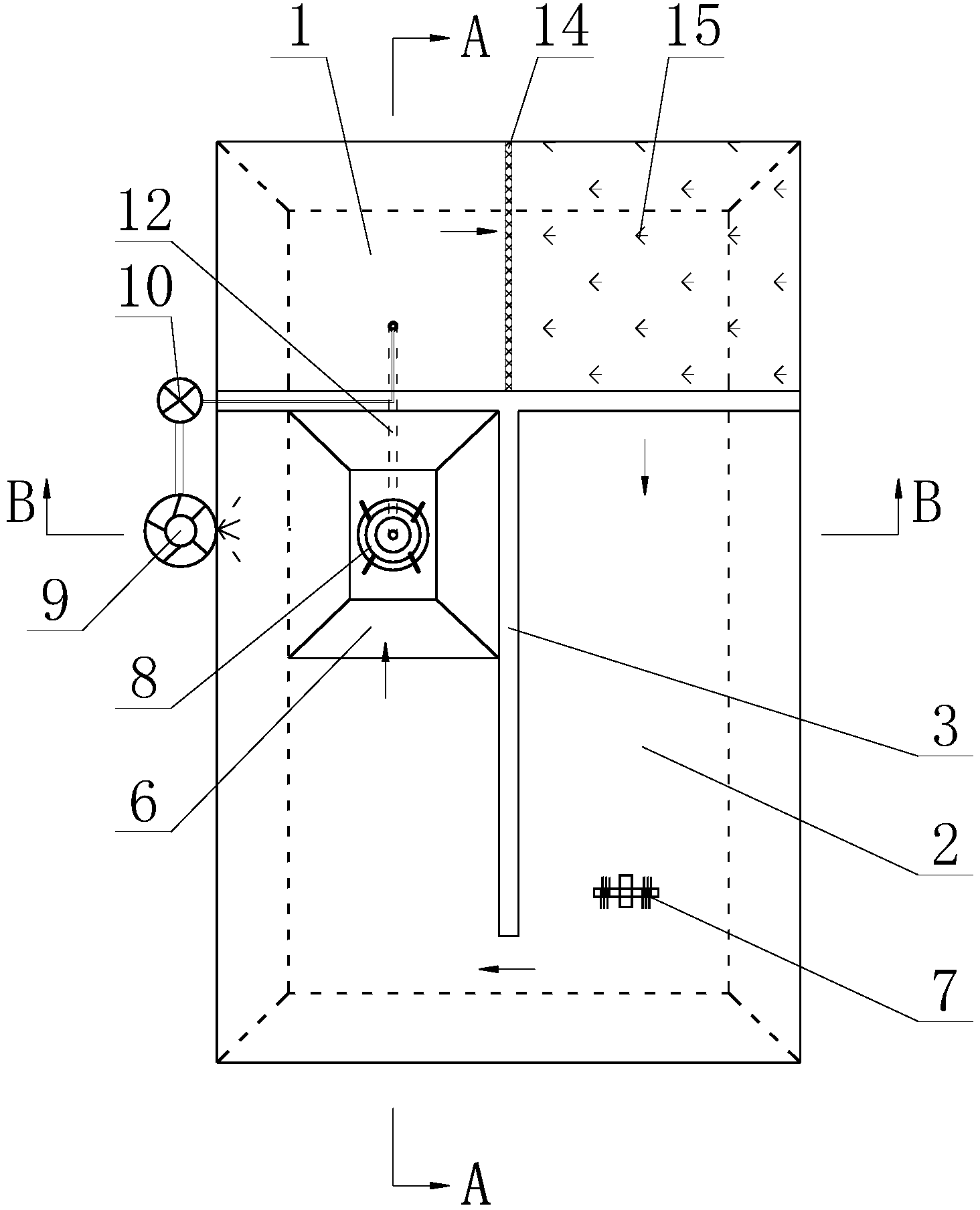

1.一种池塘异位生态水处理设施,其特征在于:

在长条形的养殖池塘内,沿其长度方向布置一道“T”字形的隔水墙(3), 隔水墙(3)的横墙段与两侧塘埂(16)相连,将养殖池塘分割为水表面积之 比为15%:85%~25%:75%的吃食性鱼类养殖区(2)和滤食性鱼类养殖区(1), 竖墙段位于吃食性鱼类养殖区(2)内,其尾端与塘埂(16)留有一段间距, 将该养殖区域分隔为“U”字形的养殖区;

在横墙段上,分别开设捕鱼闸门(5)和进水闸门(4)、将吃食性鱼类养 殖区(2)的两端分别与滤食性鱼类养殖区(1)连通,两闸门上分别安装活动 的闸板,捕鱼闸门(5)的闸板低于水面,进水闸门(4)的闸板高于池底,闸 板外侧均装有拦鱼网,在捕鱼闸门(5)位于吃食性鱼类养殖区(2)和滤食性 鱼类养殖区(1)的两侧开口上分别配置用于安装活动捕鱼网箱的插槽;

在吃食性鱼类养殖区(2)靠近捕鱼闸门(5)的一端池底上开设锥形的集 污坑(6),集污坑(6)开口面积为吃食性鱼类养殖区(2)水表面积的10%~ 15%,在集污坑(6)上方水面处配置一个涌浪集污机(8),涌浪集污机(8) 下方的集污坑(6)底部开设集污井(17),集污井(17)井口上配置拦鱼格栅, 在集污坑(6)上方的塘埂(16)上配置气力投饲机(9),安装在塘埂(16) 上的涡轮风机(10)为气力投饲机(9)提供压缩空气,

输污管(12)覆埋在池底,一端伸入吃食性鱼类养殖区(2)内与集污井 (17)底连通,一端伸入滤食性鱼类养殖区(1)内,与竖直布置在该区域内 的曝气管(11)下端连通,曝气管(11)上端伸出水面上方,

输气软管(18)一端从曝气管(11)上端伸入输污管(12)内,端部配置 曝气器(13),曝气器(13)悬挂在水面下方,另一端与涡轮风机(10)相连, 由涡轮风机(10)为曝气管(11)供应压缩空气,

在吃食性鱼类养殖区(2)“U”字形底边的上层养殖水体中,布置水车增 氧机(7),水车增氧机(7)的水流输送方向为将吃食性鱼类养殖区(2)的水 体由进水闸门(4)一端朝向捕鱼闸门(5)一端推动的方向。

2.根据权利要求1所述的池塘异位生态水处理设施,其特征在于:沿隔 水墙(3)竖墙段方向,在滤食性鱼类养殖区(1)内安装拦网(14),拦网(14) 将滤食性鱼类养殖区(1)分隔为两部分,拦网(14)一侧水域内养殖滤食性 鱼类,输污管(12)的输出端与捕鱼闸门(5)位于该区域内,拦网(14)另 一侧的水域上种植浮水植物。

3.根据权利要求2所述的池塘异位生态水处理设施,其特征在于:拦网 (14)两侧水域的水表面积比为1:0.5~1:1.5。

4.根据权利要求1所述的池塘异位生态水处理设施,其特征在于:捕鱼 闸门(5)底部与水面之间留有20cm的过水区,进水闸门(4)距离池底20cm。

5.根据权利要求1所述的池塘异位生态水处理设施,其特征在于:隔水 墙(3)的竖墙段尾端与塘埂(16)之间的间距为3~5m。

6.根据权利要求1所述的池塘异位生态水处理设施,其特征在于:曝气 管(11)上端高出水面5~10cm。

7.根据权利要求1所述的池塘异位生态水处理设施,其特征在于:所述 捕鱼闸门(5)数量为2个。

说明书

一种池塘异位生态水处理设施

技术领域

本发明涉及池塘养殖领域,尤其涉及池塘养殖的污染控制与再利用技术。

背景技术

我国是世界上池塘养殖规模最大的国家,由于产业发展水平不高,相关设 施化、水质调控、污染控制等技术水平也不高。上世纪七十年代以后虽然开展 了大规模的池塘改造建设,提高了养殖产量,带动了池塘养殖业的发展,但依 然存在着池塘养殖设施化程度低,养殖污染严重,养殖物质转化效率不高等问 题,严重制约了池塘养殖业的发展。

上世纪80年代以来,国内一些研究人员提出了池塘设施的构建方法,但 进展不大。国外对池塘构建有一定的理论研究,但缺少相应的构建技术。在池 塘养殖水质调控方面,由于内陆池塘养殖的普遍性和粗放性,人们不重视池塘 养殖水质调控技术研究,上世纪九十年代以来,虽然出现了生物浮床、人工湿 地、生态塘等池塘工程化调控技术,解决了一些问题,但多数研究没有应用于 生产过程。

在池塘高效养殖生态系统构建方面,我国虽然有“桑基渔业”、“蔗基渔业” 等历史悠久的典范模式,但由于缺乏系统性研究,一致没有形成模式。近年来, 国内虽然在虾池封闭式综合养殖技术,多池循环水对虾养殖系统、“渔-稻共 作”的生态系统、复合人工湿地-池塘养殖生态系统等方面开展了一些研究, 但总的来看,国内外在池塘养殖污染物再利用方面的技术还不够成熟,存在以 上问题的原因是:

第一,传统养殖池塘结构简单,养殖生态效率不高;

第二,传统池塘混养方式,虽然可以充分利用水体中不同生态位,但存在 着不同鱼类应急性不同的相互影响和捕捞不便等问题;

第三,传统池塘存在着养殖水体环境调控难等问题;

第四,传统池塘养殖中鱼类排泄物和粪便残饵等主要沉积在池底,造成养 殖环境恶化、沉积污染严重等问题。

发明内容

本发明所要解决的技术问题在于提供一种池塘异位生态水处理设施,将养 殖池塘分隔为若干个首尾顺次相连的养殖区域,不同生态位的鱼类养殖在不同的 养殖区域内,水体沿定向在养殖区域之间循环流动,利用环形跑道式的水循环在 充分利用水体营养的同时处理各种污染物,将净化的水体循环利用,从而提高养 殖生态效率,节水减排。

本发明是通过以下技术方案实现的:

一种池塘异位生态水处理设施,其特征在于:

在长条形的养殖池塘内,沿其长度方向布置一道“T”字形的隔水墙,隔 水墙的横墙段与两侧塘埂相连,将养殖池塘分割为水表面积之比为15%:85%~ 25%:75%的吃食性鱼类养殖区和滤食性鱼类养殖区,竖墙段位于吃食性鱼类养 殖区内,其尾端与塘埂留有一段间距,将该养殖区域分隔为“U”字形的养殖 区。

在横墙段上,分别开设捕鱼闸门和进水闸门、将吃食性鱼类养殖区的两端 分别与滤食性鱼类养殖区连通,捕鱼闸门靠近水面,进水闸门靠近池底,两闸 门上分别配置活动的阀板和拦鱼网,在捕鱼闸门两侧配置可安装活动捕鱼网箱 的插槽。

在吃食性鱼类养殖区靠近捕鱼闸门的一端池底上开设锥形的集污坑,集污 坑开口面积为吃食性鱼类养殖区水表面积的15%~25%,在集污坑上方水面处布 置一个涌浪集污机,涌浪集污机下方的集污坑底部开设集污井,集污井井口上 配置拦鱼格栅,在集污坑上方的塘埂上配置气力投饲机,安装在塘埂上的涡轮 风机为气力投饲机供应压缩空气,

输污管横向覆埋在池底,一端伸入吃食性鱼类养殖区内与集污井底连通, 一端伸入滤食性鱼类养殖区内,与竖直布置在该区域内的曝气管下端连通,曝 气管上端伸出水面上方。

输气软管一端从曝气管上端伸入输污管内,端部配置曝气器,曝气器悬挂 在水面下方,另一端与涡轮风机相连,由涡轮风机为曝气管供应压缩空气。

在吃食性鱼类养殖区“U”字形底边的上层养殖水体中,布置水车增氧机, 水车增氧机的水流输送方向为将吃食性鱼类养殖区的水体由进水闸门一端朝 向捕鱼闸门一端推动的方向。

本发明养殖池塘将混养鱼类按照不同的生态位分隔开来,将池塘分割成吃 食性鱼类养殖区和滤食性鱼类养殖区,两区之间的水表面积比约为4:1左右, 吃食性鱼类养殖区为“U”字形,有利于在该区域内形成定向的水流,并水流 集污,同时,延长了水体的停留时间,有利于溶氧均匀,最后,还方便赶鱼捕 捞。

吃食性鱼类养殖区内的集污坑实际上是鱼类的吃食和排泄区,气力投饲机 布置在集污坑上方的塘埂上,将鱼饵投饲到集污坑上方的水体中,吸引吃食性 鱼类在集污坑内多活动,便于粪便、残饵收集并排出。

集污坑开口面积为吃食性鱼类养殖区水表面积的约10%左右,一般为10%~ 15%,这个面积的选择依据是鱼吃食时的密度不宜过大或过小。鱼吃食时的密 度过大则影响鱼类摄食,鱼类抢食消耗大,同时小的鱼类吃不到;鱼吃食时的 密度过小,则饲料浪费大,且不易集污。

气力投饲机按照养殖投喂要求运行,为保证充分的鱼类摄食时间,每次启 动气力投饲机时需同时关闭水车增氧机和涌浪集污机,鱼类摄食后,启动水车 增氧机和涌浪集污机,水车增氧机和涌浪集污机的运行时间一致。

水车增氧机在中上水层有着较强的推流能力和一定的混合能力,对养殖池 塘中上水层的溶解氧提升效果较好,且选择合理的摆放位置,能在中上水层中 产生将吃食性鱼类养殖区的水体由进水闸门一端朝向捕鱼闸门一端推动的有 向水流,使水体中漂浮的粪便、残饵向集污坑一端集中,集污效果好,便于排 污。

涌浪集污机利用浮体叶轮中央提水并共振造浪向四周扩散,池水在其浮体 叶轮旋转作用下,沿水面径向输出向四周涌去,流速的加快将涌浪集污机旋转 中心部分的流体压力降低,造成底层水流上升的旋流,从而构成了一个大范围 的立体循环水流,使整个水体都有机会与空气接触,强化了阳光利用率,促进 了浮游植物的生长,为滤食性鱼类提供更为充分的饵料。涌浪集污机的更大作 用还在于集污,在水体的立体搅动过程中,较松的污染物上浮到上层水体中, 随上层水体从上进水结构的捕鱼闸门流入滤食性鱼类养殖区内,以得到滤食、 沉淀、净化;较重的污染物逐渐沉积到集污坑底部的集污井中,并在曝气管的 气提作用力下进入滤食性鱼类养殖区,成为作为滤食性鱼类饵料的浮游生物的 肥料。

利用水流作用和气提作用,将吃食性鱼类产生的粪便残饵等集中并输入到 滤食性鱼类养殖区,在该区域内被鱼类再食、净化、分解、被藻类吸收等,既 保障了循环流入吃食鱼类养殖区内水体的良好水质,有利于吃食性鱼类生长, 又利用吃食性鱼类产生的粪便残饵养殖了滤食性鱼类,提高了池塘的养殖生态 效果,减少了养殖污染。

水体从滤食性鱼类养殖区进入吃食性鱼类养殖区时采用的是下进水的进 水闸门,便于滤食性鱼类养殖区内较为洁净的下层水体进入吃食性鱼类养殖 区,进水闸门的下进水结构与捕鱼闸门的上进水结构形成对角,使布水更为均 匀。

捕鱼闸门还具有捕鱼功能,在捕鱼闸门位于吃食性鱼类养殖区和滤食性鱼 类养殖区的两侧开口上分别配置用于安装活动捕鱼网箱的插槽,捕捞滤食性鱼 类时将活动网箱插入位于吃食性鱼类养殖区一侧的插槽内,张开网箱,将鱼群 赶入捕鱼闸门;捕捞吃食性鱼类时将活动网箱插入位于滤食性鱼类养殖区一侧 的插槽内,张开网箱,将鱼群赶入捕鱼闸门。

进一步的,当滤食性鱼类养殖密度超过1.25kg/m3水体时会产生过多的粪 便、残饵等污染物,滤食性鱼类养殖区无法仅仅依靠浮游生物的净化达到净化 要求,或者该区域内生长的藻类等浮游生物密度往往会过高,反而影响该区域 内鱼类的生长,此时就就需要增加水生植物强化净化功能。一种优选方案是养 殖浮水植物用于净化水体和拟制藻类生长:沿隔水墙竖墙段方向,在滤食性鱼 类养殖区内安装拦网,拦网将滤食性鱼类养殖区分隔为两部分,拦网一侧水域 内养殖滤食性鱼类,输污管的输出端与捕鱼闸门位于该区域内,拦网另一侧的 水域上养殖浮水植物。

再进一步,依据是根据藻类密度和水体富营养化水平,拦网两侧水域的水 表面积比为1:0.5~1:1.5。

再进一步,隔水墙的竖墙段尾端与塘埂之间的间距为3~5m。

再进一步,曝气管上端高出水面5~10cm。

再进一步,捕鱼闸门数量为2个。

本发明的有益效果在于:

1、本发明池塘异位生态水处理设施将不同生态位的鱼类分开饲养,将吃 食性鱼类产生的粪便残饵等集中并通过气提水流输入到滤食性鱼类养殖区,在 滤食鱼类养殖区得到鱼类再食、净化、分解被藻类吸收等,既保障了吃食鱼类 养殖区的良好水质要求,有利于吃食鱼类生长,又将吃食鱼类产生的粪便残饵 养殖了滤食性鱼类,提高了池塘的养殖生态效果,减少了养殖污染;

2、养殖水体沿定向在养殖区域之间循环流动,利用环形跑道式的水循环 在充分利用水体营养的同时处理各种污染物,循环利用养殖水体,从而提高养 殖生态效率,节水减排;

3、本发明池塘结构简单、高效实用,粪便残饵等提取抽吸效果好,吃食 鱼类产生的80%左右的粪便残饵可以进入到滤食性鱼类生长区,可靠性好,利 于推广应用。