申请日2013.02.28

公开(公告)日2013.07.31

IPC分类号B01D24/20; C02F3/00

摘要

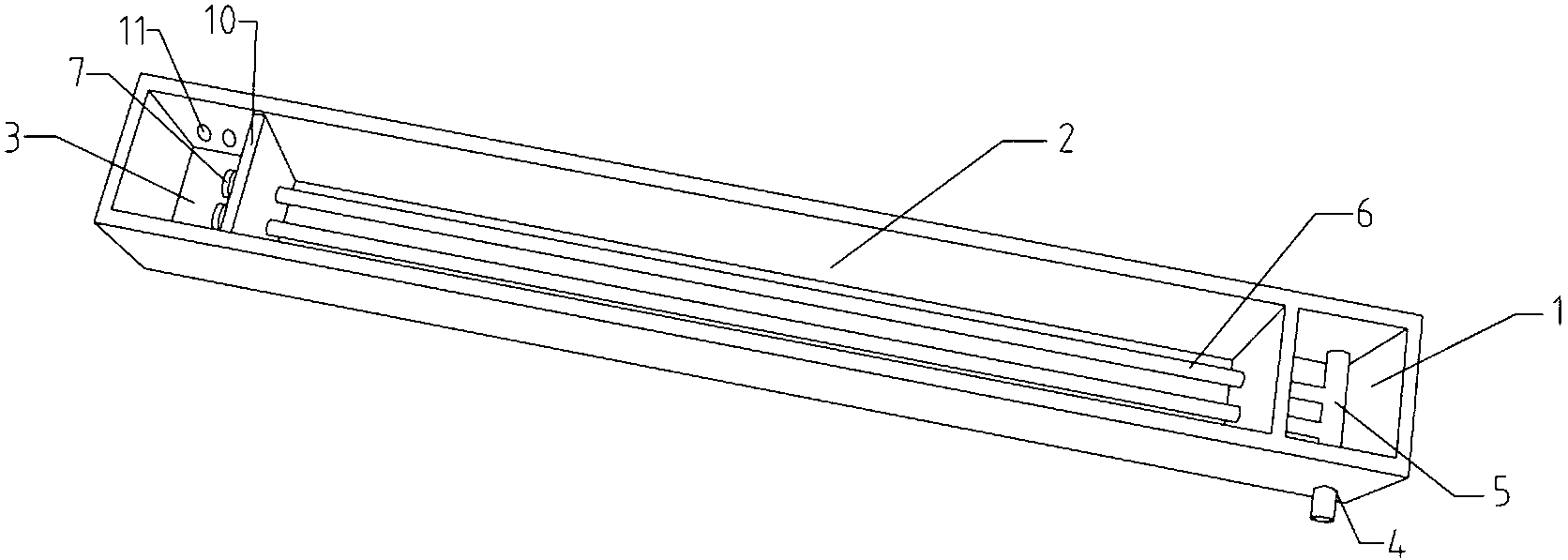

本实用新型涉及的是一种处理生活污水的复合生态滤槽设施,属于环境保护和治理领域,是一种利用复合生态净化技术,处理大量杂排水包括生活、生产尾水的处理设施。由进水单元,滤池单元和出水单元串联而成,进水单元具有进水口和主进水管,进水口设置在进水单元侧端池壁;进水口内设有主进水管,主进水管横穿进水单元两侧端池壁;在主进水管上垂直连接有两根支管,支管贯穿整个生态滤槽的进水单元、滤池单元和出水单元;在滤池单元中的支管上开有出水孔;在出水单元的管道末端设有控制阀;在滤池单元内设有滤料层,支管与滤料层之间采用承托板隔开,在承托板上均匀开有透水孔;出水单元包括溢流口和出水口。

权利要求书

1.一种处理生活污水的复合生态滤槽,其特征在于:生态滤槽由进水单元,滤池单元和出水单元串联而成,进水单元具有进水口和主进水管,进水口设置在进水单元侧端池壁,进水口底部离池底距离为4~5厘米;进水口内设有主进水管,主进水管横穿进水单元两侧端池壁;在主进水管上垂直连接有两根支管,支管依次穿过进水单元、滤池单元池壁、滤池单元以及出水单元池壁,贯穿整个生态滤槽的进水单元、滤池单元和出水单元;在滤池单元中的支管上开有出水孔;在出水单元的管道末端设有控制阀;

整个滤池单元的垂直切面由下到上依次为支管、承托板和滤料层,在滤池单元内设有滤料层,支管与滤料层之间采用承托板隔开,在承托板上均匀开有透水孔;

出水单元包括溢流口和出水口,溢流口设置在滤池单元和出水单元之间的滤池壁上;出水口设置在出水单元的侧端池壁底端。

2.根据权利要求1所述的一种处理生活污水的复合生态滤槽,其特征在于:所述承托板为预制水泥板。

3.根据权利要求1所述的一种处理生活污水的复合生态滤槽,其特征在于:所述生态滤槽采用防渗漏的混凝土砌槽或进行防水式隔水处理人工槽。

4.根据权利要求1所述的一种处理生活污水的复合生态滤槽,其特征在于:所述滤池单元的垂直截面为上大下小的梯形。

5.根据权利要求1所述的一种处理生活污水的复合生态滤槽,其特征在于:所述生态滤槽高度为1~2米,长宽比为1:4~1:2,滤池单元与出水单元之间的滤池壁上设有比其他墙体低5厘米的溢流口。

6.根据权利要求1所述的一种处理生活污水的复合生态滤槽,其特

征在于:所述主进水管的直径为12~15厘米,支管的直径为6~8厘米。

7.根据权利要求1或6所述的一种处理生活污水的复合生态滤槽,其特征在于:所述支管上的出水孔直径为4~6毫米,45度向下交错,按近疏远密的规律分布在支管上,保持出水均匀。

8.根据权利要求1所述的一种处理生活污水的复合生态滤槽,其特征在于:所述滤料层顶部与滤槽顶部距离为30~40厘米。

9.根据权利要求1所述的一种处理生活污水的复合生态滤槽,其特征在于:所述的生态滤槽串联或并联组合使用。

说明书

一种处理生活污水的复合生态滤槽

技术领域

本实用新型涉及的是一种处理生活污水的复合生态滤槽设施,属于环境保护和治理领域,是一种利用复合生态净化技术,处理大量杂排水包括生活、生产尾水的处理设施。

背景技术

国内农村生活污水后续深度处理运用较多的生态净化处理方式有人工湿地处理模式和稳定塘处理模式。

这些技术在农村已经有一定程度的运用,取得了较好的污水净化效果,但是存在着一定的问题,如人工湿地技术占地面积比传统工艺高得多,而且季节因素的变化也限制了湿地的发展。

稳定塘通过菌藻共生系统对污水进行处理,有好氧塘、厌氧塘、兼性塘、曝气塘、生态塘几种类型。它是一种有机废水处理池塘,也存在一些缺点,如占地面积过多,净化效果受气温、风力等自然因素影响较大,若设计或运行管理不当,会造成渗漏,形成二次污染。同时塘底要定时进行人工清淤,清除污染物,操作耗时耗力。

为了弥补人工湿地处理模式与稳定塘处理模式的不足之处,需要开发一种新的更集约、更稳定的污水生态净化处理模式。

另外,我国很多农村以局部集中和相对分散的居住模式为主,生活污水多经三格化粪池简单处理就直接排入自然水体,造成农村居住

区周边的水体富营养化严重。针对农村经初步处理污水乱排造成的污染现象,一种小范围内集中、占地面积小、基建费和运行费较低、易于维护的污水深度处理技术迫切需要开发出来。

发明内容

本实用新型的目的是针对上述不足之处提供一种处理生活污水的复合生态滤槽,它是一种基于生态净化技术的处理生活污水的生态滤槽。主要针对经过处理的污水进行再处理,可以根据滤料和滤池组合方式的不同达到各种出水水质标准。通过物理作用、化学作用、生物作用一系列过程,实现污水资源化与无害化。

一种处理生活污水的复合生态滤槽是采用以下技术方案实现的:一种处理生活污水的复合生态滤槽由进水单元,滤池单元和出水单元串联而成,进水单元具有进水口和主进水管,进水口设置在进水单元侧端池壁,进水口底部离池底距离为4~5厘米;进水口内设有主进水管,主进水管横穿进水单元两侧端池壁;在主进水管上垂直连接有两根支管,支管依次穿过进水单元、滤池单元池壁、滤池单元以及出水单元池壁,贯穿整个生态滤槽的进水单元、滤池单元和出水单元;在滤池单元中的支管上开有出水孔;在出水单元的管道末端设有控制阀。

整个滤池单元的垂直切面由下到上依次为支管、承托板和滤料层,在滤池单元内设有滤料层,支管与滤料层之间采用承托板隔开,在承托板上均匀开有透水孔。

出水单元包括溢流口和出水口,溢流口设置在滤池单元和出水单元之间的滤池壁上;出水口设置在出水单元的侧端池壁底端。

所述承托板为预制水泥板。

所述生态滤槽采用防渗漏的混凝土砌槽或进行防水式隔水处理人工槽。

所述滤池单元的垂直截面为上大下小的梯形。

所述生态滤槽高度为1~2米,长宽比为1:4~1:2,滤池单元与出水单元之间的滤池壁上设有比其他墙体低5厘米的溢流口。生态滤槽的高度和其内部放置的滤料厚度有关,滤槽低,则内部所装的滤料不足,降低处理效果;滤料厚,净水效果好,但如果太高,则滤料不好更换,设备不易维护。

所述主进水管的直径为12~15厘米,支管的直径为6~8厘米。

所述支管上的出水孔直径为4~6毫米,45度向下交错,按近疏远密的规律分布在支管上,保持出水均匀。

所述控制阀在生态滤槽运作时处于关闭状态,防止污水流入出水单元;检修生态滤槽时,打开控制阀,便于清理管道内堵塞物。

所述滤料层可根据水质情况和出水要求,具体设置滤料的配比,滤料层顶部与滤槽顶部距离为30~40厘米。

所述生态滤槽使用时,污水从进水单元侧端的进水口进入,通过主进水管流向支管,污水通过支管上的出水孔进入滤池单元,经过滤料净化水质,处理好的上清液从溢流口流入出水单元,再从出水单元的出水口流出。

所述生态滤槽能根据实际情况进行串联或并联组合使用。

所述串联组合是将生态滤槽按相反方向并列布置,把第一个生态滤槽的出水单元与第二个生态滤槽的进水单元连通,第二个生态滤槽的出水单元与第三个滤槽的进水单元连通,如此类推。生活污水通过第一个处理生活污水的生态滤槽的主进水管流向支管,污水从支管的出水孔流入第一个滤槽的滤池单元,经过净化的上清液通过溢流口流入出水单元(即第二个生态滤槽的进水单元),上清液再从第二个生态滤槽的支管流入第二个生态滤池的滤池单元进行再净化。如此进行多次净化,最后从最后一个生态滤槽的出水口流出。

所述并联组合是将生态滤槽按相同方向并列布置,把生态滤槽进水单元的主进水管相互连接,出水单元相互连通。生活污水通过第一个生态滤槽的进水口进入主进水管,生活污水通过主进水管流入各个生态滤槽的支管,通过支管流入各个滤池单元,净化完的上清液通过各个溢流口流入出水单元,上清液在出水单元汇集在一起,再从出水单元的出水口流出。

所述生态滤槽并联与串联组合可以根据当地情况布置恰当的滤池数量。串联组合时可以在不同的滤池单元放置不同滤料,使污水可以经过多重过滤。整个滤槽净化周期因滤槽组合方式、组合数量和滤料层的材料而异。

本实用新型一种处理生活污水的复合生态滤槽,结合物理、化学和生物方法净化水体,是理想的生活污水深度处理装置。其具有的优点有:

1)具有节能、高效,工艺简单,投资节省,牢固耐用,不受外界气温影响、无臭味,不滋生蚊蝇等优点。

2)生态滤槽可以露天放置,埋在地下或置于污水之中,同时滤料可以根据具体情况配置,灵活运用。

3)生态滤槽内壁为上大下小的梯形,具有耐冲击、水力负荷量大的特点,可以防止雨天大水量的冲击。

4)污水净化效果好,对于各种进水水质的污水进行处理,出水的水质可以通过放置不同的滤料与各种滤槽组合方式达到相应的标准。

5)生态滤槽充分利用滤料净化污水,过滤后的污染物留在滤槽内部,不会对环境产生二次污染。

6) 出水单元的支管末端设置控制阀,水槽运作期间把控制阀关闭,防止污水外流。检修时把控制阀打开进行清理,容易检修且维护方便简单。

7)生态滤槽缩短了污水净化停留时间,减少了滤槽规模与投资成本。