公布日:2022.03.18

申请日:2021.12.24

分类号:B01D21/02(2006.01)I;B01D21/24(2006.01)I;C02F7/00(2006.01)I;C02F11/00(2006.01)I

摘要

本发明公开一种动态泥水分离速沉装置,包括池体、设置于池体底部的曝气装置、设置于池体上部的泥槽及出水槽,池体内部设置有泥水分离循环结构,泥水分离循环结构上设置有用于污泥落入池体底部的第一缝隙,泥水分离循环结构上还设置有第二缝隙以及连通第一缝隙和第二缝隙的循环通道,曝气装置向上推动池体底部的污泥,以使污泥依次经过第二缝隙、循环通道和第一缝隙落回池体底部。通过这种周而复始的循环提升,节省了投资成本,降低了运行能耗,提升了生化池的去除效率。本发明还公开一种包括上述泥水分离沉淀池的污水处理设备。

权利要求书

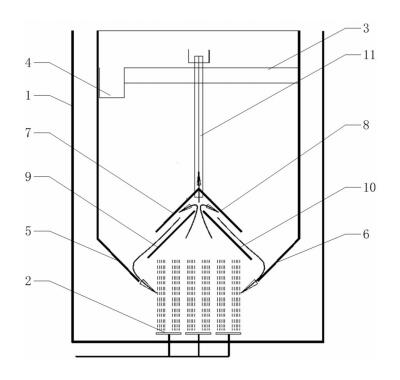

1.一种动态泥水分离速沉装置,其特征在于,包括池体(1)、设置于所述池体(1)底部的曝气装置(2)、设置于所述池体(1)上部的泥槽(3)及出水槽(4),所述池体(1)内部设置有泥水分离循环结构,所述泥水分离循环结构上设置有用于污泥落入所述池体(1)底部的第一缝隙,所述泥水分离循环结构上还设置有第二缝隙以及连通所述第一缝隙和所述第二缝隙的循环通道,所述曝气装置(2)向上推动所述池体(1)底部的污泥,以使污泥依次经过所述第二缝隙、所述循环通道和所述第一缝隙落回所述池体(1)底部。

2.根据权利要求1所述的动态泥水分离速沉装置,其特征在于,所述泥水分离循环结构包括第一斜板(5)、第二斜板(6)、第三斜板(7)、第四斜板(8)、第五斜板(9)和第六斜板(10),所述第一斜板(5)和所述第二斜板(6)外侧高于内侧,所述第三斜板(7)和所述第四斜板(8)的外侧低于内侧,所述第五斜板(9)和所述第六斜板(10)位于所述第三斜板(7)和所述第四斜板(8)下方且外侧低于内侧,所述第一斜板(5)位于所述第三斜板(7)和第五斜板(9)外侧形成所述第一缝隙,所述第二斜板(6)位于所述第四斜板(8)和所述第六斜板(10)外侧形成所述第一缝隙,所述第三斜板(7)的内侧和所述第四斜板(8)的内侧密封连接。

3.根据权利要求2所述的动态泥水分离速沉装置,其特征在于,所述第五斜板(9)的内侧和所述第六斜板(10)的内侧分开形成所述第二缝隙,所述第三斜板(7)和所述第五斜板(9)之间形成所述循环通道,所述第四斜板(8)和所述第六斜板(10)之间形成所述循环通道,两个所述循环通道位于所述第二缝隙两侧。

4.根据权利要求3所述的动态泥水分离速沉装置,其特征在于,所述第三斜板(7)和所述第四斜板(8)连接处顶部设置有竖直向上延伸的气提管(11),所述气提管(11)的下端开口对准所述第二缝隙并连通所述循环通道,所述气提管(11)的上端开口与所述泥槽(3)连通。

5.根据权利要求4所述的动态泥水分离速沉装置,其特征在于,所述第一斜板(5)的内侧低于所述第五斜板(9)的外侧,所述第二斜板(6)的内侧低于所述第六斜板(10)的外侧;或所述第一斜板(5)的内侧高于所述第三斜板(7)的外侧,所述第二斜板(6)的内侧高于所述第四斜板(8)的外侧。

6.根据权利要求5所述的动态泥水分离速沉装置,其特征在于,所述第一斜板(5)和所述第二斜板(6)外侧均设置有向上延伸的竖板,所述竖板与所述池体(1)两侧壁之间具有间隔。

7.根据权利要求3所述的动态泥水分离速沉装置,其特征在于,所述第一斜板(5)、所述第二斜板(6)、所述第三斜板(7)、所述第四斜板(8)、所述第五斜板(9)和所述第六斜板(10)的两端固定连接所述池体(1)的两个端壁。

8.根据权利要求1至7任意一项所述的动态泥水分离速沉装置,其特征在于,所述泥槽(3)和所述泥水分离循环结构之间设置有用于减缓污泥冲击的缓冲结构。

9.根据权利要求8所述的动态泥水分离速沉装置,其特征在于,所述缓冲结构包括支撑架(12)以及安装于所述支撑架(12)的缓冲斜板和/或缓冲斜管(13)。

10.一种污水处理设备,其特征在于,包括如权利要求1至9任意一项所述的动态泥水分离速沉装置。

发明内容

本发明的目的是提供一种动态泥水分离速沉装置,通过泥水分离循环结构实现分离后的污泥进入池体底部的生物代谢区,并通过曝气装置以空气为动力源形成周而复始的循环提升,达到零耗能污泥无机械动力设备全回流,节省投资成本,减少能耗,且提升生化池去除工作效率。本发明的另一目的是提供一种包括上述动态泥水分离速沉装置的污水处理设备。

为解决上述技术问题,本发明提供一种动态泥水分离速沉装置,包括池体、设置于所述池体底部的曝气装置、设置于所述池体上部的泥槽及出水槽,所述池体内部设置有泥水分离循环结构,所述泥水分离循环结构上设置有用于污泥落入所述池体底部的第一缝隙,所述泥水分离循环结构上还设置有第二缝隙以及连通所述第一缝隙和所述第二缝隙的循环通道,所述曝气装置向上推动所述池体底部的污泥,以使污泥依次经过所述第二缝隙、所述循环通道和所述第一缝隙落回所述池体底部。

优选地,所述泥水分离循环结构包括第一斜板、第二斜板、第三斜板、第四斜板、第五斜板和第六斜板,所述第一斜板和所述第二斜板外侧高于内侧,所述第三斜板和所述第四斜板的外侧低于内侧,所述第五斜板和所述第六斜板位于所述第三斜板和所述第四斜板下方且外侧低于内侧,所述第一斜板位于所述第三斜板和第五斜板外侧形成所述第一缝隙,所述第二斜板位于所述第四斜板和所述第六斜板外侧形成所述第一缝隙,所述第三斜板的内侧和所述第四斜板的内侧密封连接。

优选地,所述第五斜板的内侧和所述第六斜板的内侧分开形成所述第二缝隙,所述第三斜板和所述第五斜板之间形成所述循环通道,所述第四斜板和所述第六斜板之间形成所述循环通道,两个所述循环通道位于所述第二缝隙两侧。

优选地,所述第三斜板和所述第四斜板连接处顶部设置有竖直向上延伸的气提管,所述气提管的下端开口对准所述第二缝隙并连通所述循环通道,所述气提管的上端开口与所述泥槽连通。

优选地,所述第一斜板的内侧低于所述第五斜板的外侧,所述第二斜板的内侧低于所述第六斜板的外侧;或所述第一斜板的内侧高于所述第三斜板的外侧,所述第二斜板的内侧高于所述第四斜板的外侧。

优选地,所述第一斜板和所述第二斜板外侧均设置有向上延伸的竖板,所述竖板与所述池体两侧壁之间具有间隔。

优选地,所述第一斜板、所述第二斜板、所述第三斜板、所述第四斜板、所述第五斜板和所述第六斜板的两端固定连接所述池体的两个端壁。

优选地,所述泥槽和所述泥水分离循环结构之间设置有用于减缓污泥冲击的缓冲结构。

优选地,所述缓冲结构包括支撑架以及安装于所述支撑架的缓冲斜板和/或缓冲斜管。

本发明提供一种污水处理设备,包括如上述任意一项所述的动态泥水分离沉淀装置。

本发明提供一种动态泥水分离速沉装置,包括池体、设置于池体底部的曝气装置、设置于池体上部的泥槽及出水槽,池体内部设置有泥水分离循环结构,泥水分离循环结构上设置有用于污泥落入池体底部的第一缝隙,泥水分离循环结构上还设置有第二缝隙以及连通第一缝隙和第二缝隙的循环通道,曝气装置向上推动池体底部的污泥,以使污泥依次经过第二缝隙、循环通道和第一缝隙落回池体底部。

工作过程中,泥水混合液进入泥槽,分离出来的清水通过出水槽收集外排,分离出来的污泥在重力的作用下直接落在泥水分离循环结构上,污泥在重力作用下通过第一缝隙落入池体底部,此过程实现了泥水分离,污泥全部滑落到池体底部。同时曝气装置作用,将池体底部的污泥悬浮起来,达到良好的泥水混合与传质效果,实现生物代谢功能,继续降解后的泥水混合液在曝气装置的释放气泡作用下,一起向上运动,在泥水分离循环结构的作用下,污泥由第二缝隙向上运动至循环通道内,一部分泥水混合液沿气提管向上运动进入泥槽,另一部分污泥沿循环通道向下移动,此过程中气泡在浮力的作用下向上运动,实现分离,为气提管提升空气动力源,循环通道分离后的泥水混合液与直接进入的污泥一起由第一缝隙滑落回池体底部,参与周而复始的循环持续提升。通过这种周而复始的循环提升,节省了投资成本,降低了运行能耗,提升了生化池的去除效率。

本发明还提供一种包括上述动态泥水分离速沉装置的污水处理设备,由于上述动态泥水分离速沉装置具有上述技术效果,上述污水处理设备也应具有同样的技术效果,在此不再详细介绍。

(发明人:张广学;潘海燕)