公布日:2023.03.07

申请日:2022.11.30

分类号:C02F3/30(2023.01)I;C02F3/28(2023.01)I;C02F3/02(2023.01)I;C02F3/34(2023.01)I;C02F1/00(2023.01)N;C02F101/16(2006.01)N

摘要

本发明公开了一种污水强化脱氮的处理方法,涉及污水处理技术领域。采用的碳源包括有机碳源和无机碳源,有机碳源投入到缺氧段中强化反硝化去除硝酸盐氮,而无机碳源添加至好氧段,可强化微生物硝化效果,有机碳源添加在缺氧池,强化微生物反硝化作用。分步添加的方法也有助于硝化和反硝化微生物在不同的反应池形成优势菌种,强化生物脱氮过程,有效解决了在进水总氮浓度较高、活性污泥活性较低条件下总氮出水浓度较高的问题,且碳源成本较低,生物利用效率高,具有广泛的利用价值。

权利要求书

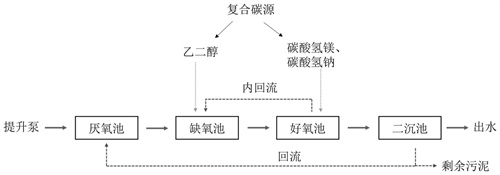

1.一种污水强化脱氮的处理方法,其特征在于,包括:污水依次通过厌氧段、缺氧段和好氧段,在所述缺氧段投加有机碳源,在所述好氧段投加无机碳源;所述无机碳源包括碳酸氢钠和碳酸氢镁,所述碳酸氢钠和所述碳酸氢镁的投加量之比为15-25:1,所述无机碳源的投加总量为0.1g-0.15g/L;按质量百分比计,所述有机碳源包括乙二醇90%-95%,余量为水;所述乙二醇溶液的投加量为0.01-0.025g/L。

2.根据权利要求1所述的处理方法,其特征在于,所述无机碳源包括碳酸氢钠和碳酸氢镁,所述碳酸氢钠和所述碳酸氢镁的投加量之比为20-25:1。

3.根据权利要求2所述的处理方法,其特征在于,所述无机碳源的投加总量为0.12-0.15g/L。

4.根据权利要求2所述的处理方法,其特征在于,将碳酸氢钠先溶于水,再与碳酸氢镁混合,将混合溶液加入所述好氧段中。

5.根据权利要求1所述的处理方法,其特征在于,所述乙二醇溶液的投加量为0.015g/L-0.025g/L。

6.根据权利要求1所述的处理方法,其特征在于,将污水依次通过厌氧段、缺氧段、好氧段和沉淀段,所述好氧段的污水内回流至所述缺氧段,所述沉淀段得到的污泥回流至所述厌氧段。

7.根据权利要求6所述的处理方法,其特征在于,所述厌氧段的停留时间为0.5-1h,所述缺氧段的停留时间为0.5-2h,所述好氧段的停留时间为2-4h。

8.根据权利要求6所述的处理方法,其特征在于,所述好氧段的硝化液内回流至所述缺氧段的回流比为100%-200%;所述沉淀段得到的污泥回流至所述厌氧段的回流比为40%-60%。

9.根据权利要求6所述的处理方法,其特征在于,所述好氧段的溶氧量为2-4mg/L,所述缺氧段的溶氧量为0.2-0.5mg/L,所述厌氧段的溶氧量为<0.2mg/L。

发明内容

本发明的目的在于提供一种污水强化脱氮的处理方法,旨在显著提高脱氮的效率。

本发明是这样实现的:

第一方面,本发明提供一种污水强化脱氮的处理方法,包括:

将污水依次通过厌氧段、缺氧段和好氧段,在缺氧段投加有机碳源,在好氧段投加无机碳源;

无机碳源包括碳酸氢盐。

在可选的实施方式中,无机碳源包括碳酸氢钠和碳酸氢镁,碳酸氢钠和碳酸氢镁的投加量之比为15-25:1;

优选地,碳酸氢钠和碳酸氢镁的投加量之比为20-25:1。

在可选的实施方式中,无机碳源的投加总量为0.1g-0.15g/L;

优选地,无机碳源的投加总量为0.12-0.15g/L。

在可选的实施方式中,将碳酸氢钠先溶于水,再与碳酸氢镁混合,将混合溶液加入好氧段中。

在可选的实施方式中,按质量百分比计,有机碳源包括乙二醇90%-95%,余量为水。

在可选的实施方式中,乙二醇溶液的投加量为0.01-0.025g/L;

优选地,所述乙二醇溶液的投加量为0.015g/L-0.025g/L。

在可选的实施方式中,将污水依次通过厌氧段、缺氧段、好氧段和沉淀段,好氧段的污水内回流至缺氧段,沉淀段得到的污泥回流至厌氧段。

在可选的实施方式中,厌氧段的停留时间为0.5-1h,缺氧段的停留时间为0.5-2h,好氧段的停留时间为2-4h。。

在可选的实施方式中,好氧段的污水内回流至缺氧段的回流比为100%-200%;沉淀段得到的污泥回流至厌氧段的回流比为40%-60%。

在可选的实施方式中,好氧段的溶氧量为2-4mg/L,缺氧段的溶氧量为0.2-0.5mg/L,厌氧段的溶氧量为<0.2mg/L。

本发明具有以下有益效果:采用的碳源包括有机碳源和无机碳源,有机碳源投入到缺氧段中强化反硝化去除硝酸盐氮,而无机碳源添加至好氧段,自养硝化菌可利用其卡尔文循环同化单碳化合物,由核酮糖1,5二磷酸羧化酶、加氧酶或RubisCO等催化完成氨氮的去除,不同的碳源在不同的区域投加可有利于微生物形成优势菌群,提高脱氮效率。

(发明人:刘康禾;熊雪芹;曹阳;王珏;王潘;陈敏)