一、饮用水水源水质特征及其变化

饮用水水源水质,随着社会和经济的发展,呈现出明显的时代特征,为了保证饮用水水质安全,相应的饮用水处理技术,也必须随着人类文明的进步和社会经济的发展,不断地创新和进步。在经济发展和工业化水平相对较低的20世纪初及之前,饮用水水源中的污染物主要是悬浮物、胶体以及病原微生物、病毒等,特别是在该时期由于人口相对较少,人类的需水量不大,大部分饮用水水源采用地下水,所以该时期威胁饮用水安全的主要污染物 是病原微生物和病毒,即生物安全眭。

到了近代,由于社会、经济、工业,特别科学技术的发展,大量人工合成化学品的问世及使用,导致饮用水水源的水质恶化(现代先进的水质检测技术可以分析出绝大部分污染物)。而与水源水质相适应的饮用水处理技术的发展相对滞后,导致人们对饮用水安全的担忧。1974年以来,美国在饮用水中发现2100种化学物质,其中190种是可疑的,99种致癌或可疑致癌物,82种致突变物,28种急性或慢性致毒物。美国环保局(简称美国EPA,USEPA)对全国范围的饮用水进行检测,发现氯化消毒的饮用水中普遍含有卤代烃类,在被检测的289种化合物中,有111 种卤代有机物。

研究表明,自来水中卤代烃类化合物是多种癌症的致病因子,其中氯仿、溴仿、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷 以及某些较高分子量的有机卤代物的致癌作用最为明显。我国自改革开放以来,经济发展迅速,而城市污水和工业废水的治理跟不上经济的发展,未经处理的污水直接排入水体,加上农药和化肥的滥用,导致饮用水源水质不断恶化。对全国35个江段有机污染物的调查结果发现,水体中痕量有机物种类繁多,致癌、致畸、致突变的“三致”物超标倍数高。在7个流域的l4个典型江段中共检出197种有机化合物,其中 致癌化合物25种,属于USEPA的优先污染物53种。

当前人类已经进入21世纪,科学技术的发展已经达到了前所未有的高度和水平,人们的生活水平也空前提高。科学的发达和产业化浪潮,虽然给人类带来物质文明,但也导致人们对化学品的过度依赖。例如,为了使牛、羊多长肉、多产奶,人们给这些牲畜体内注射了大量雌激素;为了让池塘里的鱼虾迅速生长,养殖户添加了“催生”的激素饲料;为了促使蔬菜、瓜果的个头大,提前进入市场,菜农和果农们不惜喷洒或注射一定浓度的乙烯利、脱落酸等“催生剂”。

这些新兴污染物较一般的化学污染物的危害更大,其含量在非常小的情况下(几十万分之一或更小的含量),就可以引起生物免疫功能紊乱而导致许多人们意想不到的疾病甚至癌症;可以引起生物生殖系统紊乱和生殖系统疾病(诸如引起生物雌雄同体现象或最终导致不孕不育而走到灭绝的境地);也可以引起生物神经系统紊乱而使生物自杀现象日趋严重或患有精神病人数屡屡增加。如何有效地去除饮用水源中这些新兴污染物,以提供安全健康可口的饮用水,是当代饮用水处理中面临的严峻课题。

二、饮用水深度处理技术

下面,我们就介绍几种常用的饮用水深度处理技术:

饮用水深度处理技术包括:臭氧-活性碳技术、膜分离技术、生物活性碳技术、吹脱技术。另外还有21世纪初处在实验阶段的超声空化技术和光氧化技术。

饮用水处理深度处理(1)臭氧-活性炭技术

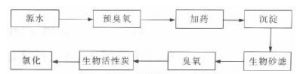

臭氧-活性碳工艺流程图

臭氧具有强氧化性,最早它是作为饮用水的消毒剂出现的,并且又能去除水中的色度和臭味。随着水处理技术的发展,通过利用臭氧的强氧化能力,可以破坏有机物的分子结构以达到改变其物质成分的目的。

活性炭是一种多孔性物质,内部具有发达的空隙结构和巨大的比表面积。活性炭的空隙分为大孔、过渡孔和微孔,大孔主要分布在活性炭表面,对有机物的吸附甚微。过渡孔是水中大分子有机物的吸附场所和小分子有机物进入微孔的通道,而微孔则是活性炭吸附有机物的主要区域,微孔构成的比面积占总面积的 95%,活性炭对有机物的去除受有机物特性的影响,主要是有机物的极性和分子大小的影响,同样大小的有机物,溶解度愈大,亲水性愈强,活性炭对其吸附性愈差。

O3与活性炭联合使用,可收到良好的效果。在水处理中使用活性炭,能有效地去除小分子有机物,但对大分子有机物的去除则很有限,如果水中大分子有机物含量较多,会使活性炭的吸附表面加速饱和而得不到充分利用,缩短使用周期。若进水先经O3氧化,使水中大分子有机物分解为小分子状态,就会提高有机物进入活性炭微孔内部的可能性,充分利用活性炭的吸附表面,延长其使用周期。同时,后续的活性炭又能吸附O3氧化过程中产生的大量中间产物,包括O3无法去除的三氯甲烷及其前驱物,保证了最后出水的化学稳定性。

饮用水处理深度处理(2)膜分离技术

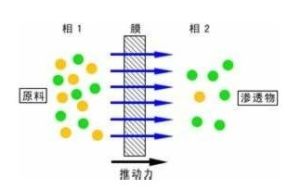

饮用水处理深度处理(3)膜分离过程

常用的以压力为推动力的膜分离技术,有微滤(MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)以及反渗透(RO)等工艺方法。膜分离技术能够提供稳定可靠的水质.其分离水中杂质的主要机理是机械筛滤作用,因而出水水质在很大程度上取决于滤膜孔径的大小。

饮用水处理深度处理(4)微滤(MF)

又称精密过滤,其滤膜的孔径为0.05~5.00μm,操作压力为0.01~0.2MPa,可以去除微米(10-6m)级的水中杂质,多用于生产高纯水时的终端处理,和作为超滤、反渗透或纳滤的预处理过程。

饮用水处理深度处理(5)超滤(UF)

其滤膜的孔径为5nm~0.1μm,操作压力为0.1~1.0MPa,可以去除分子量300~3×105的大分子有机物及细菌、病毒、贾第虫和其它微生物。具体参见http://www.dowater.com更多相关技术文档。

饮用水处理深度处理(6)纳滤(NF)

介于UF和RO之间,可在较低的压力(0.5~1.0MPa)下实现较高的水通量,总盐类去除率在50H~70H左右,尤其对二价离子(如Ca2+ 、Mg2+ 等)的去除率可达到90H以上。在净水处理中适用于硬度和有机物含量较高,且浊度较低的原水,主要是地下水水处理方面。纳滤膜本身带氨基和羧基两种正负基团,这是它在较低压力下,仍具有较高脱盐性能和截留分子量为数百的膜,也可以去除无机盐的重要原因。因此,纳滤膜不仅可以进行水质软化和适度脱盐,而且可以去除THMFP、色度、细菌、溶解性有机物和一些金属离子等。饮用水深度处理中应用较多的,主要为卷式芳香族聚酰胺类复合纳滤膜。

饮用水处理深度处理(7)反渗透(RO)

其膜孔径仅约为10~11×10-10m,操作压力为1~10MPa。RO能耗大,但反渗透膜几乎可以去除水中一切物质,包括各种悬浮物、胶体、溶解性有机物、无机盐、细菌、微生物等。21世纪初,反渗透技术已大量应用于饮用水的深度处理上,成为制备纯水的主要技术之一。

饮用水处理深度处理(8)生物活性碳技术

生物活性炭吸附技术是随着活性炭在饮用水处理中的大量使用而出现的。生物活性炭技术的本质是使活性炭表面附着一定量的生物以达到去除水中污染物的目的。

生物活性炭对有机物的作用机理,可以看作是物理吸附和生物降解的组合。吸附饱和的生物活性炭在不需要再生的情况下,可利用其生物降解能力,继续发挥控制污染物的作用,这一点正是其它方法所不具备的。采用生物活性碳技术后,与原先单独使用活性碳吸附工艺相比,出水水质得到提高,也增加了水中溶解性有机物的去除,从而降低了氯化时的Cl2投加量,降低了CHCl3的生成量,而且延长了活性碳的再生周期,减少运行费用。

该技术进行饮用水深度处理时,通常的前提条件是,避免预氯化处理,否则微生物不能在活性碳上生长,也就失去了生物活性碳的生物氧化作用。