随着我国畜禽养殖业的集中化、规模化发展,产生了大量的禽畜粪便以及尿液等养殖废弃物。据第一次全国污染源普查公报显示,畜禽养殖业粪便和尿液年产生量已超过4亿t。由于养殖污水中含有高浓度氮、磷及重金属等超标污染物,处理不彻底极易破坏水体的生态质量,导致自然水质恶化、诱发水体富营养化,最终也对人体健康产生严重威胁。目前,应用于养殖污水净化的主要措施包括固液分离、化学降解和微生物处理等。上述技术虽然取得了较好的效果,但仍存在投资成本高、氮磷去除效果不佳等问题,且其副产物又有二次污染的风险。

狐尾藻(Myriophyllumverticillatum)是一种多年生沉水草本植物,其对污水中高浓度的氮、磷具有较好的耐受性,常作为处理污染水体的先锋植物使用。同时,许多研究表明,狐尾藻对污水中的重金属元素(如镉、铅、铬、铜等)具有吸收和/或吸附作用,进一步增强了其净化效果。此外,狐尾藻生长迅速,收获后还可加工成为禽畜饲料或肥料等高附加值产品,实现了氮磷资源的循环利用,具有重要的环保含义和应用前景。目前利用狐尾藻构建人工湿地等系统作为一种低廉高效的处理手段已成为污水处理,特别是高污染污水处理的重要研究方向。本文着重阐述狐尾藻净化养殖污水过程中对有机物、氮磷和重金属等污染物的去除原理及其应用技术研究进展,并对未来的研究方向进行展望。

一、狐尾藻的生物学特性及分类

狐尾藻又名轮叶狐尾藻,分类上属小二仙草科狐尾藻属,为多年生沉水草本植物。狐尾藻适宜生活在pH7.0~8.0的偏微碱、阳光充足、温度适宜的环境下,依靠不定根和叶茎从水体和底泥中获取营养。狐尾藻的生存适应性强,其在4℃以上可生长,在20~30℃的适宜水质中可常年生长繁殖;其对低温也有抵御能力,在寒冷冬季,其超出水面的部分冻损,但可以根茎的方式在水体底泥中越冬,因而在我国江苏、浙江、福建、广东、广西、山东、河北等南北方省份的池塘和河沟中均有广泛分布。

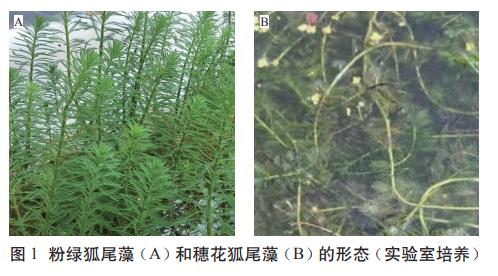

狐尾藻的种类繁多,在我国最为常见和应用最多的种类为穗花狐尾藻(M.spicatum)和粉绿狐尾藻(M.aquaticum)(图1)。穗花狐尾藻,丝状全裂,穗状花序生于水面之上(直径在1mm以上),生存能力强,在各类水体中均能生长良好,其在生长旺盛时可布满水体表面,阻止阳光照射,故有必要对其及时进行收割以防止穗状层过厚影响水体其他生物生长。粉绿狐尾藻起源于南美洲,茎节上部挺水,一般长达30cm以上,下部沉水匍匐,多生不定根蔓延生长,具轮生羽毛状叶(4~6片),其叶对日光敏感,夜晚无光叶合拢,清晨有光叶舒展。

二、狐尾藻在养殖污水净化中的作用

狐尾藻在养殖污水中有着较强的净化功能,其高效的光合作用不仅为水体中的其他生物提供生长必需的溶解氧,而且还可降解养殖污水中超标的有机污染物,此外狐尾藻还可吸收污水中多余的氮、磷等元素转化为自身的营养物质并稳定储存在体内,最终在收割狐尾藻时将污染物带离水体,从而提高养殖污水的水质质量。

2.1 有机污染物的降解

养殖污水中的有机污染物主要来源于禽畜粪便,以化学需氧量(COD)为指标来反映。狐尾藻在养殖污水有机污染物的降解中发挥中介者的作用:一方面,其通过自身光合作用释放氧气,氧气通过中空圆柱形的茎干传递到根系区域,随后通过根状茎节上通气组织释放至养殖污水水体中,加速了位于水体中的异养微生物的大量生长繁殖,使得有机污染物被异养微生物分解为二氧化碳和水等小分子物质,而二氧化碳又可作为狐尾藻光合作用的原料,促使狐尾藻生长的同时也实现了碳源的循环利用。另一方面,狐尾藻分蘖速度快,形成复杂的水下网状吸收系统,部分有机污染物也可被狐尾藻吸收后直接储存在体内,在进行收获收割时,彻底从水体中带离除去。董文斌等通过每PVC桶(40cm×50cm×60cm)20株狐尾藻的种植密度处理COD浓度分别为342、226.34、138.92、109.20、90mg/L的猪场废水后发现,经75d处理,狐尾藻可有效去除养殖废水中的COD,去除率分别为86.7%、81.8%、73.2%、71.5%、82.6%,平均去除率可达79.1%。污水中有机污染物的去除效果还与水体的pH、透明度和水温等条件相关,一般合适的pH应在7~8的中碱性、温度在20~30℃为宜。而透明度主要与处理用水的浓度相关,应在20%~30%为宜,当沼液浓度超过50%,透明度过低将阻止阳光投射而抑制狐尾藻生长,从而降低了对有机物污染物的降解。同时考虑到狐尾藻在生长后期根系腐烂将释放一部分有机物到水中,影响去除效果,其及时收割也十分重要。如左进城等研究发现,当狐尾藻生长到水面后能沿水面生长,一般从顶端开始以6cm或12cm进行收割,即可避免因长势旺盛不透光影响水质的改善,也可使得狐尾藻快速恢复生长;还发现狐尾藻在温度较暖的春季、秋季、夏季生长旺盛、恢复时间较短(25~50d),因而可加大其收割频次;在寒冷的冬季恢复时间较长(4~5个月),应减少其收割。在实际应用时,需根据狐尾藻实际的生长情况进行收割。

2.2 氮、磷的去除

养殖污水的超标污染物主要是高浓度的氨氮(NH4+-N)、磷等,而氮磷又是包括狐尾藻在内的水生植物重要的营养物质。苏倩等报道,狐尾藻在去除养殖污水的氮、磷中扮演极为重要的角色,水体中总氮、总磷与植物氮、磷积累量呈现负相关关系,其中植物氮磷积累量在7—8月达到最高,而这一时期是狐尾藻一年中的主要生长期,最大值分别为为9.1g/m2和1.08g/m3。狐尾藻对养殖污水中高浓度的NH4+-N具有较强的耐性,且与硝态氮(NO3--N)等其他氮源相比,优先利用NH4+-N作为氮源利用。马永飞等研究发现,狐尾藻对养殖污水中NH4+-N具有较强的耐性,与NO3--N等其他氮源相比,优先利用NH4+-N作为氮源利用。浓度在100~200mg/L时,NH4+-N去除率为90%以上;NH4+-N浓度达400mg/L时,狐尾藻对其的降解率可达60%以上;而当其处理NH4+-N浓度为400mg/L以上的高氮浓度污水时,处理5周后去除率只有50%左右。上述过程主要通过茎干和枝叶来吸收污水中的NH4+-N,进入植物体内的氨氮通过化学反应转变为NO3--N,此过程可减少NH4+-N在狐尾藻体内过量积聚而产生毒性,又可加快狐尾藻叶绿素的合成,增强光合作用,促使狐尾藻的快速生长。另外,狐尾藻可通过增加养殖污水中溶解氧(DO)含量,提高氨氧化菌和亚硝酸氧化菌等脱氮微生物的生长速度来促进污水中NH4+-N的去除效率。当养殖污水处于碱性环境时,NH4+-N自身也可自由挥发一部分。但后两者作用对NH4+-N的去除效果与狐尾藻相比较小。研究报道狐尾藻对NO3--N和NH4+-N的吸收当微生物活性受到抑制时,未受显著影响,表明NH4+-N的去除主要是通过繁殖迅速的狐尾藻的吸收作用,以及收割转移出水来除去。需要注意的是,污水中的NH4+-N对狐尾藻有合适的浓度比例,过高的浓度会抑制狐尾藻生长,并造成叶黄等现象。如吴晓梅等利用狐尾藻净化生猪养殖场沼液,发现水体NH4+-N浓度高于220mg/L会对狐尾藻的生长造成抑制。上述抑制狐尾藻光合作用的机制可能与狐尾藻氮同化代谢负荷过高、竞争光合作用有关。

养殖污水中的磷元素主要是以有机磷、难溶性无机磷2种形式存在。狐尾藻对养殖污水中磷的去除主要通过狐尾藻和污水中净水微生物的相互作用实现。微生物将有机磷代谢分解为小分子无机磷,后者可被狐尾藻茎干所吸收,进而使污水中磷转化为狐尾藻自身生长所需。随后吸收进入狐尾藻体内的磷元素在其进行收割时带离出水体,从而实现磷的循环过程。郭俊秀等研究表明,穗花狐尾藻对磷的吸收随着污水中磷质量浓度的增加而增加,当浓度为0.8mg/L时,吸收含量最高,除磷率可达70.1%~92.7%;并发现0.4mg/L的磷浓度为其最佳适宜生长浓度,高于此浓度后对狐尾藻的生长有抑制作用。同时,狐尾藻等沉水植物在生长过程中可逐步引起水体pH由中性向碱性转变,并与水中微量的Fe离子鳌合为Fe(OH)3胶体,从而吸附污水中游离的磷。

2. 3 重金属元素的吸附

养殖污水中一般含有铜、铬、铅等重金属元素,常规处理时主要依靠化学絮凝等方式从水中去除。研究表明,狐尾藻的根系通过分泌金属螯合物或利用根部细胞壁特殊的多糖基团螯合沉积物中有毒重金属,使得重金属聚集在根际圈附近。Wang等研究表明,水生植物吸附重金属的作用与其生理活动无显著关系,在植物死亡后仍可进行离子交换而结合吸附。李国新等研究发现,不同pH可显著影响狐尾藻吸附重金属效果,而采用线性Langmuir模型可较好地预测穗花狐尾藻吸附重金属的过程;在重金属镉浓度为16~72mg/L时,pH为5是最适的酸碱条件,每克穗花狐尾藻可吸附3.02~29.07mg的金属镉。此外,其还发现狐尾藻处理污水的重金镉的含量应低于100mg/L,高于该浓度时,重金属的毒性作用会抑制狐尾藻的生长。另一方面,金属元素也可通过被动扩散和主动运输等方式进一步被狐尾藻吸收入细胞内,最后通过及时收割来实现重金属从污水中的去除。薛培英等分析了穗花狐尾藻细胞内组分对铜的吸收和释放量,结果表明穗花狐尾藻对铜的最高吸收率可达2μmol/(g•min),并具有较低的铜释放能力(仅约为富集量的1/16),并推测其可通过体内抗氧化力来保护铜等重金属对细胞的损伤。总体而言,国内外利用狐尾藻处理重金属元素污染方面的研究仍主要集中于效果应用方面,有关其吸附/吸收机制,特别是不同价态金属元素、多种重金属污染对其去除作用的影响仍有待进一步研究。

三、狐尾藻的水质净化应用技术及延伸资源化开发

目前,广泛采用狐尾藻与其他生物联合进行污水净化,提高水质质量。同时,狐尾藻已延伸开发出资源化产品,收割回收的狐尾藻可作为潜在饲料、肥料或生物燃料等高值化产品应用,实现了狐尾藻的再资源化利用。

3.1 狐尾藻与其他水生植物联合处理

水生植物对污水中不同形式的高浓度氮磷具有选择吸收,因此不同水生植物净化污水的效果也存在差异。Chang等研究报道,水葫芦、伊乐藻等不同水生植物在联合净化2L污水时(漂浮植物分别放入大小一致7株,沉水植物则要称取与漂浮植物相同质量),对不同营养成分有着优先吸收及不同的吸收速率,其中凤眼莲对NH4+-N的最大吸收速度可达0.230mmol/(g•h),伊乐藻达0.018mmol/(g•h)。因此采用狐尾藻与其他水生植物联合处理养殖污水时,可在不同生长期内均发挥净化水体的功效,避免单一水生植物因生长周期交替而导致水质波动。金春华等[3]研究表明,狐尾藻较凤眼莲优先吸收NH4+-N,凤眼莲优先吸收NO3--N,二者在不同生长期对污水净化能力也不同。黄炜杰等研究了狐尾藻-水葫芦、狐尾藻-铜钱草等多种组合型水生植物的养殖污水净化效果,每种各8株,种植于含有11L养殖污水(NH4+-N浓度为20mg/L,总磷为1.8mg/L)的水族箱(16cm×22cm×80cm)内,其中复合型为相间种植,发现单一狐尾藻等水生植物对污水净化效果以及生物生长情况远不如狐尾藻-水葫芦(狐尾藻-铜钱草)等复合型组合,其中狐尾藻-水葫芦组合型要比单一狐尾藻的总氮降解率高出10%,总磷的降解率高出12%。因此,不同水生植物组合处理污水可弥补单一狐尾藻处理污水存在的选择性吸收不足的缺点,从而提高水质净化效果。

3.2 狐尾藻与微生物联合处理

狐尾藻对污水高浓度氮磷的吸收仅限于已溶解的,而对未完全释放于污水中的有机氮磷不发生作用。狐尾藻净化养殖污水除了本身的去除作用外,根际及污水中的微生物也发挥了重要作用。目前,应用最广的狐尾藻与微生物联合处理污水技术是狐尾藻人工湿地系统。研究表明,人工湿地系统依靠植物与微生物联合净化作用,可包含植物吸收和微生物降解等多个过程,弥补了单一狐尾藻的不足。同时,微生物与狐尾藻在系统中可实现良性互动:微生物将污水中有机磷、氮等大分子分解为小分子为狐尾藻所吸收利用;狐尾藻则进行光合作用释放氧气,增加了污水中溶解氧浓度,促进好养微生物的新陈代谢,加速其持续将不溶于污水的生物大分子降解为可溶的小分子物质。Liu等研究发现,狐尾藻发达的网状根系为微生物提供了附着载体,同时发达根系还可调节根际微环境,促进微生物进行硝化、反硝化作用,加速污水中高浓度污染物的降解和去除。余红兵等通过氮平衡试验估算出人工湿地系统中狐尾藻吸收的总氮含量随着初始氮含量的变化而改变,当初始NH4+-N含量为200mg/L时,狐尾藻吸收量和微生物硝化、反硝化作用分别达到29.7%和16.3%。需要注意的是,人工湿地系统中,狐尾藻和微生物去除污染物的效果均会受到水体温度、溶解氧、pH等环境因子的影响。因此在采用该技术处理养殖污水时,对各种环境因子的优化显得十分必要。

另一方面,由于根际微生物的利用较为受限,国内外研究者近年来也尝试通过外源添加功能微生物的方式来提高狐尾藻的净水效果。如伍华雯等评价了固定化硝化菌与粉绿狐尾藻联合处理养殖污水的效果,其通过将200mL、OD600为0.4~0.5的硝化菌吸附到陶粒微孔内,将该固定化硝化菌陶粒以及狐尾藻分别以450.5g和250.6g用于含有11L废水的水族缸(30cm×20cm×25cm)内进行污水净化研究,发现与单独处理污水相比,外源筛选硝化菌与狐尾藻的联合可显著提高污水中氮素和COD的去除效果,其中NO3--N、NH4+-N和COD的去除率分别可达到50.83%、62.38%和67.23%,显著高于狐尾藻单独处理的40.78%、53.31%和33.35%。

3.3 狐尾藻的延伸转化开发

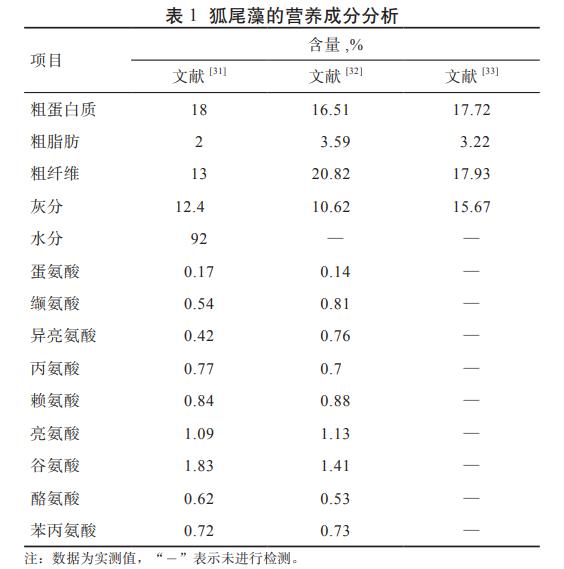

利用狐尾藻处理养殖污水时,需要及时对其进行收割回收来转移出污水中高浓度的氮磷,以防止狐尾藻生长后期衰败腐烂等对养殖污水产生的二次污染。收获的狐尾藻目前有多种利用开发途径。国内许多学者对狐尾藻营养成分进行分析后发现,其含有丰富的粗蛋白质、粗纤维、粗脂肪,以及畜禽生长所需的多种氨基酸及微量元素(表1),可作为一种功能产品应用于食品及饲料领域。以此为基础,孙茜等采用狐尾藻为原料,采用分别接种浓度不低于106CFU/g的干酪乳杆菌、植物乳杆菌或两者组合制备狐尾藻青饲料,于20~30℃下处理30d后发现,添加乳酸菌发酵后的狐尾藻与未添加乳酸菌发酵的狐尾藻相比,前者较后者的粗蛋白质含量高出12.6%,乳酸含量相对提高了131.2%,使得狐尾藻有较好的抗菌能力,中性洗涤纤维降低了17.6%,提高了动物的干物质采食量以及消化利用率。但目前,有关狐尾藻用于饲料添加的应用评价试验较少。育肥猪上的应用显示,日粮中添加10%绿狐尾藻对育肥猪的生长性能无显著影响,并可改善血清生化指标,提高猪肉品质。另一方面,狐尾藻从污水中吸收的氮磷使其可作为循环性天然肥料覆盖在农田,为农作物提供营养成分。余红兵等研究发现,将茶园土壤覆盖鲜重为2.50kg/m2的狐尾藻后,较未覆盖表层土壤(0~20cm)的有机质含量增加了8.01%、土壤有效氮和有效磷分别增加11.45%、56.02%,提示采用狐尾藻作为肥料可降低生产成本,提高农作物产量。此外,考虑到风干的狐尾藻还有较高含量的纤维等组分,可能可通过水解发酵进行乙醇/甲烷生产而作为生物燃料使用。如Koyama等将伊乐藻、金鱼藻等5种沉水植物分别接种活性污泥进行厌氧发酵后发现,沉水植物厌氧发酵可产甲烷,平均产甲烷量高达279mL/g。但目前总体而言该种利用方式仍较少报道,有进一步研究的空间。

四、狐尾藻应用存在的不足及未来研究方向展望

利用狐尾藻净化养殖污水不仅可高效去除污水中的各种污染物,还可减少处理费用,简化处理工艺,同时获得多种下游高值副产物,与传统工业化处理养殖污水技术相比优势明显。但目前我国利用狐尾藻净化养殖污水的技术仍存在不少难点,主要包括:一是有关其去除氮磷污染物的效率问题,重金属、抗生素类等特殊污染物的去除机制研究较少,较难为进一步从源头提升狐尾藻的去污能力提供理论依据;二是在实际应用中,特别是大型养殖污水处理系统中应用时,狐尾藻的生长受到自然环境(如透光率、温度等)的影响较大,缺少可运行稳定的工程化可控系统,限制了其大规模的推广应用;三是虽然近年来利用收获狐尾藻制备饲料或肥料的研究已有报道,但有关其使用的安全性和有效性等问题仍需进一步深入完善。随着研究的不断深入,以狐尾藻为主体的养殖污水净化技术将具有更为广阔的应用前景。(来源:浙江省农业科学院植物保护与微生物研究所;华中农业大学生命科学与技术学院)