目前,污泥源头减量技术主要有解偶联技术、隐性生长技术、生物捕食技术和生物强化技术(通过投加微生物菌剂的方式)。其中,微生物菌剂强化污泥减量技术是将具有自我消化量大和产酶能力强等特性的功能微生物菌剂投加到活性污泥中,从而减少污泥排放量的一种技术。该技术具有前期投资省、不新增建设用地、无需大改大建、不增加或改变原有污水处理工艺和运行方式、操作简便易行、反应条件温和、无二次污染等优点,但存在减量效果不稳定、机理不明确,以及对该技术当前存在问题认识不全面等缺点。因此,有必要针对当前的研究与应用现状进行系统性梳理,为进一步推动微生物菌剂在污泥减量中的应用提供参考和指引。

1、微生物菌剂的作用原理

传统微生物学研究证明,在功能微生物方面,微生物菌剂可以强化脱氮固磷和污染物去除能力强的微生物的优势地位,并保持稳定,保障污染物的高效去除,降低污泥产率;在功能酶活力方面,可以强化酶的分泌,提升脱氢酶、淀粉酶及蛋白酶含量,同时改善内源呼吸速率、EPS含量、系统的物种丰度和功能菌比例等与污泥减量密切相关的指标。

近年来,基于现代高通量测序技术的深入研究,发现微生物菌剂可以通过两方面作用强化污泥减量:一是菌剂中的乳杆菌属和醋酸菌属等功能微生物可强化污泥水解酸化,加速有机质的分解和矿化,减小污泥产量;二是通过分泌抗生素等胞外物质直接作用或通过改变pH等生存环境,促进或抑制反应体系中其他微生物的生长,提升功能菌的比例和降解酶的活力,从而减小污泥产量。其中,微生物菌剂主要通过对原始环境中微生物群落的刺激作用来促进污泥减量,而不是完全依赖自身的作用。因此,许多情况下菌剂投加量不需要太高。这些机理的揭示对认识微生物菌剂的环境作用非常重要,但尚未指导形成新的技术,因为还有一些问题有待解决,包括菌剂在污泥减量系统中的定殖周期、消长规律及其功能活性甚至功能基因变化等。这些问题的解决将为菌剂的精准使用和减量稳效奠定理论基础。

2、微生物菌剂的种类

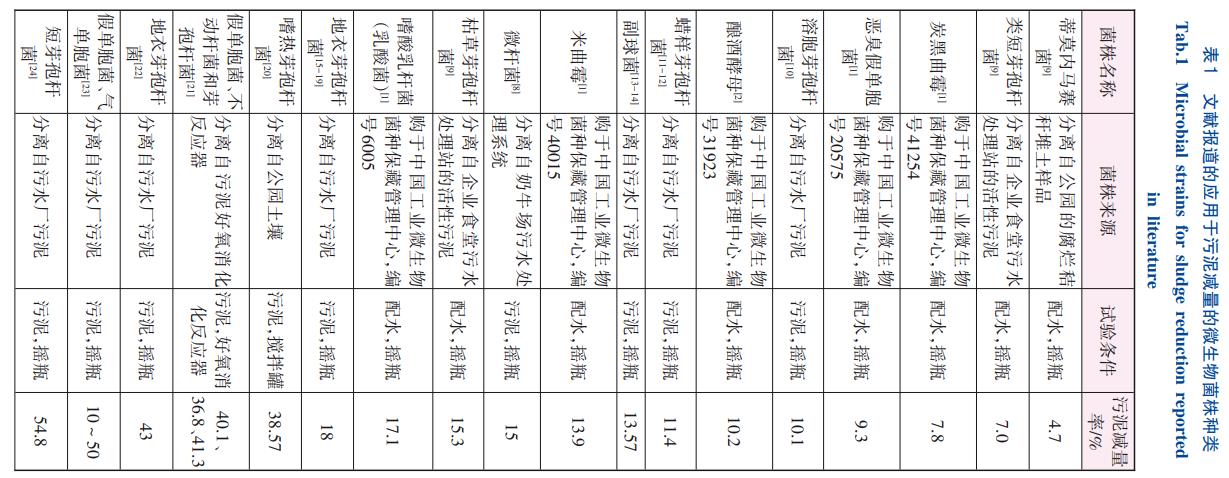

目前已报道的菌株信息见表1。

研究机构研发的微生物菌剂产品多为复合菌剂,这是因为一般情况下复合菌剂比单一菌剂的污泥减量效果更好,因此,目前对单一菌株的污泥减量效果的数据报道较少,且集中在厌氧消化等污泥末端减量(不属于本研究讨论的原位污泥减量范畴)。然而,微生物菌株的基本信息库非常重要,它可为微生物菌剂的复配提供依据。

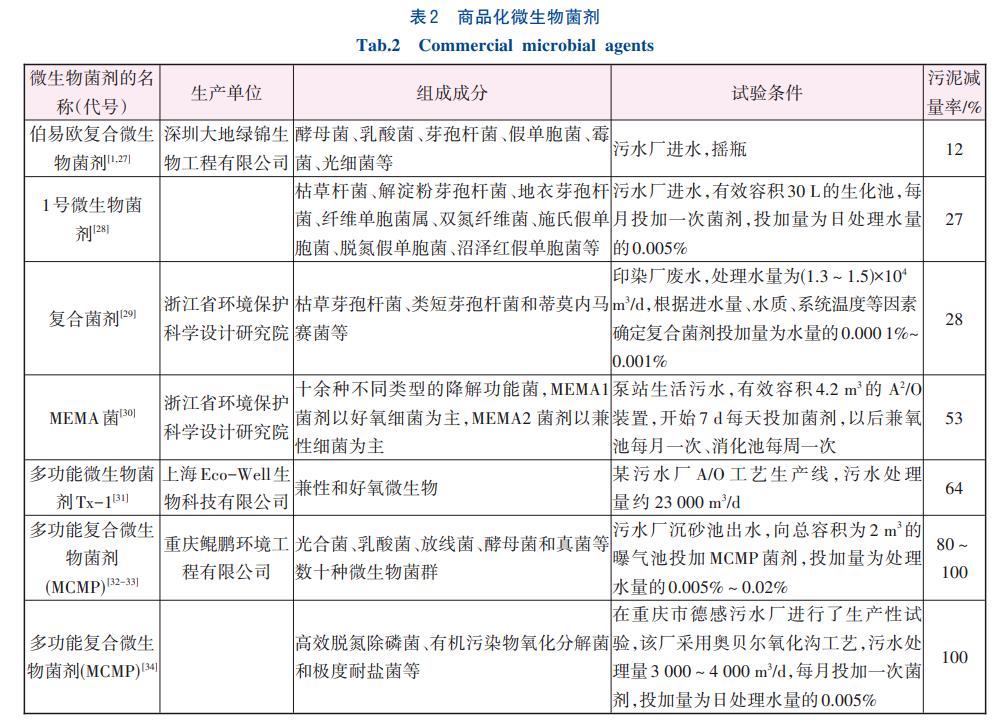

同时,虽然国内的微生物菌剂污泥减量技术已有十余年的发展,但通过自主研发形成的菌剂产品并不多,推向市场应用且获得认可的更少。笔者搜集了目前报道的微生物菌剂商品,详见表2。

李明智等对市面上具有代表性的15种水处理微生物菌剂产品进行了筛选和鉴定,这些商品化的微生物菌剂大多数含有芽孢杆菌和酵母菌等,相似度非常高,并指出国产品牌多以EM菌为基础与其他菌株复配而成。郑海良等也得到了类似的研究结果。可见,商品化微生物菌剂的“同质化”现象十分严重。这与微生物资源丰富的多样性不匹配,亟待开发“崭新”的微生物菌剂产品。

3、微生物强化技术的小、中试研究

近10年来,已有一些微生物菌剂应用于不同规模污泥减量的研究报道,且开展了不同水量和水质(模拟污水与实际污水)、不同反应器系统(SBR、A/O、MBR)、不同制剂投加参数(连续/间歇和投加比例等)的试验,污泥减量效果存在一定差异。蔡勋江等采用有效容积为3L的SBR反应器处理校园生活污水,探讨了投加EM菌、好氧菌及其混合菌的污泥减量效果,研究表明,当菌剂投加量为处理水量的0.1%时,混合菌的污水处理和污泥减量效果最好,污泥减量达到6%,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)二级标准。储金宇等研究了菌剂投量对SBR系统(处理能力为0.5m3/d)污泥减量效果的影响,其中系统1未投加菌剂,为对照组,系统2、3菌剂投加量分别为处理水量的0.006%和0.012%。结果表明,系统2和3的排泥量比系统1分别减少了71.85%和74.42%,出水污染物指标值明显降低,且浮游生物数量分别提高了33.64%和32.71%、后生动物数量分别提高了19.3%和22.1%,说明微生物菌剂增强了污泥中的生态链,加大了能量损耗,使污泥产量得到了削减。王敏等在重庆长寿污水厂的5m3中试曝气池装置(2套)中进行了试验研究,开始的8d内液体菌剂的每日投加量分别为处理水量的0.005%和0.01%,以后每月投加一次,发现连续运行78d后,污泥减量率分别达到81.76%和89.18%,未对出水COD、NH3-N、TN和TP造成不良影响,相反还能改善对其去除效果。李俊等在重庆几江污水厂的5m3中试曝气池装置1和2中,每天分别投加多功能复合微生物菌剂1L和2L(相当于处理水量的0.02%和0.04%),连续运行45d后,两装置仍然可以不用排泥,且对出水水质无影响,不会增加处理系统的总动力消耗,而未投加菌剂对照组每周必须排泥一次。李明智等在两套平行运行的A2O装置(污水处理规模为7.2~14.4m3/d)中进行了菌剂作用试验研究,其中向组1的兼氧池和增设的污泥消化池中分别投加MEMA1和MEMA2,组2为不加菌剂、不增设消化池对照组,开始7d内每天投加菌剂,以后兼氧池每月一次、消化池每周一次,结果表明,组1的污泥排放量较组2减少了53.1%,污泥增长速率显著下降,出水COD、NH3-N、TN指标得到优化,活性污泥的聚磷能力提高,可在不影响主要出水指标的条件下实现污泥原位减量。朱佳等在处理规模为240m3/d的A/O装置中,向厌氧区一次性投加日处理水量0.04%的某环保公司菌剂,考察了三种运行工况下的污泥减量效果,发现在高污泥浓度和长污泥龄下取得了更好的污泥减量效果,由原来的26.26%分别提高到30.66%和27.44%,出水SS、COD、BOD5、TN、NH3-N等指标得到优化,而TP去除率下降,污泥沉降性能变好,排泥中的重金属、石油类和氰化物均有不同程度的增加,但均达到排放标准,同时还初步揭示了其机制是菌剂促进了污泥溶解、提高了代谢能力和内源呼吸活性。

另外,有学者尝试将微生物强化技术与其他污泥原位减量技术进行耦合,借助协同效应进一步提高污泥减量效果。何伟等在处理生活污水的SBR反应器(有效容积为60L)中,耦合使用EM菌微生物强化和物理溶胞隐性生长技术,发现污泥减量效果比单一的隐性生长明显提高,在菌剂配合使用量为0.005%时污泥减量达到60%,效果显著,且出水水质提高到一级A标准。香杰新等在处理校园生活污水的MBR反应器(有效容积0.4m3)中,耦合使用自主研发的来源于活性污泥的复合菌液,发现污泥减量效果得到改善,对COD、NH3-N、TP的去除率也有提高,且MBR系统内的污泥浓度水平稳定,避免了无机颗粒和难降解有机物的积累,表明投加菌剂有利于克服MBR单一污泥减量技术中存在的问题。

可以看出,微生物菌剂原位减量技术为解决污泥问题提供了可能,但在减量效果的稳定性方面有待提高,为此需要加强菌剂在污泥减量系统中的定殖周期、消长规律及其功能活性变化等方面的基础研究。有趣的是,上述报道均为国内科技工作者的研究结果,国外研究相对较少。这可能是因为欧美发达国家已建有较完善的污泥处理处置工艺系统,通常会优先考虑厌氧消化、好氧消化和堆肥甚至焚烧等技术手段,对污泥原位减量考虑较少;而我国尚未建立完善的污泥处理处置工艺系统,据此国情,污泥原位减量是值得研究和应用的重要技术手段。

4、微生物强化技术的现场应用

目前,微生物菌剂应用于污泥减量的现场报道还较少。Xie等在处理规模为2.3×104m3/d的A/O污水处理线上,开展了为期8个月的投加多功能菌剂Tx-1的生产性试验,结果表明:菌剂的投加明显改善了污水处理效果,同时减少了污泥产量,降低了曝气能耗;在不投加化学除磷药剂的情况下,出水TP<0.5mg/L;外排绝干泥量由1.4t/104m3下降到0.5t/104m3,减量率达64.3%;曝气量由6.0m3/m3下降到5.1m3/m3,电耗由0.412~0.425kW·h/m3下降至0.331kW·h/m3;Tx-1提高了活性污泥的一级基质去除速率常数,降低了污泥产率系数;同时,Tx-1体系中的活性污泥菌群结构发生了变化,生物多样性增加,其中2种聚磷菌Comamonadaceae和Tetrasphaera的丰度明显增加。李俊等在曝气池中投加多功能复合微生物菌剂MCMP以降低剩余污泥产量,历经长期的小试和中试研究,取得了良好的污泥减量效果;在此基础上,于重庆市江津区的德感污水处理厂进行了生产性试验。该污水处理厂2006年1月—5月的月平均处理水量为10×104m3,进水COD平均为232.6mg/L,出水COD平均为41mg/L,月平均污泥产量为5.55t,结果表明:在氧化沟的好氧段投加MCMP,当投加频率为1次/月、投加量为日处理水量的0.005%时,污泥减量效果明显,系统运行6个月未排剩余污泥;投加MCMP后不仅能保证污水处理厂的出水水质达到国标一级B标准,而且还强化了对氮、磷的去除效能。对于工业废水,微生物菌剂也表现出了明显的污泥减量效果。徐佳佳等在印染废水处理规模为(1.3~1.5)×104m3/d的浅层气浮—水解—NSBR—高密度澄清池—纳管处理工艺系统的好氧池入口处,投加0.0001%~0.001%水量的复合菌剂,稳定运行一年后与上一年度的污泥量进行比较以评价污泥减量效果。结果表明,投加菌剂后各项水质指标基本不受影响,生化系统污泥产率显著减小,脱水污泥产量由实施前一年的10.34t/104m3下降至7.44t/104m3,实现污泥原位减量28%。可见,有效的微生物菌剂为实现污泥原位减量及污染物去除提供了解决途径。

另外,有学者在无锡市芦村污水处理厂(A2/O工艺,10×104m3/d规模)中开展了多项污泥原位减量化研究,包括生物菌剂减量、好氧沉淀工艺减量和延时曝气减量,通过分析比较,认为生物菌剂减量的效果最明显,且使用成本可接受,但其减量效果受到多种工艺运行因素的影响,抗冲击能力较弱,需要对全流程进行精细化管理。同时,指出了需要注意的问题:①准确判断当前处理工艺是否适合添加微生物菌剂,其污泥减量需要整体工艺良好和连续的日常运行及管理;②污泥减量效果与进水生化段的颗粒物浓度密切相关,进水SS浓度大幅波动会影响和破坏污泥减量效果,沉砂池、初沉池运行不良时慎用;③投加菌剂最好与MBBR、MBR等抗冲击负荷能力强的工艺联合使用。

值得指出的是,微生物菌剂仅能够对其中的有机组分起到减量效果,因此需要结合污水厂的进水水质和各工艺单元的运行参数对菌剂的投加点、投加量进行合理选取,如视进水SS中的有机物含量确定是否在初沉池前添设投加点;当生化池污泥的有机组分含量过低时,菌剂的污泥减量效果有限等。

5、微生物强化技术的经济可行性评价

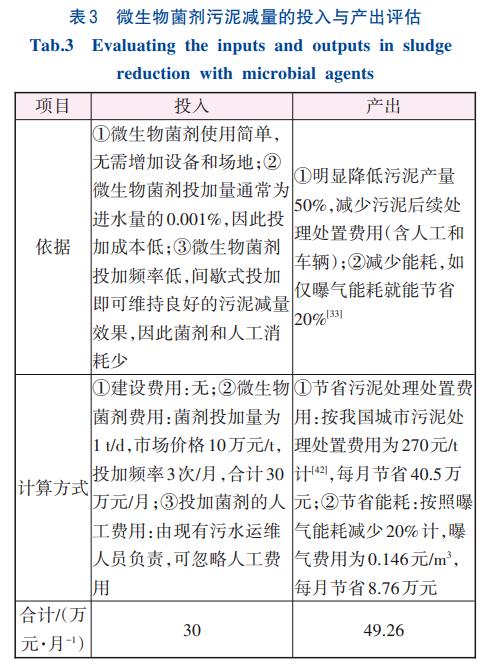

由于微生物菌剂应用于污泥减量的工程案例有限,难以对微生物菌剂的经济可行性作出准确评价。但已有实践证明,从投入和产出(或节省)两个方面综合考虑,微生物菌剂具有经济可行性。

以处理规模为10×104m3/d的污水处理厂为例,分析微生物菌剂污泥减量的投入与产出。案例污水处理厂每天产生含水率80%的剩余污泥量为50m3,按使用微生物菌剂后的污泥减量率为50%(一般为20%~70%),即25m3计,其经济性评价见表3。按月计,每月投入30万元,则可节省49.26万元,净效益达到19.26万元。

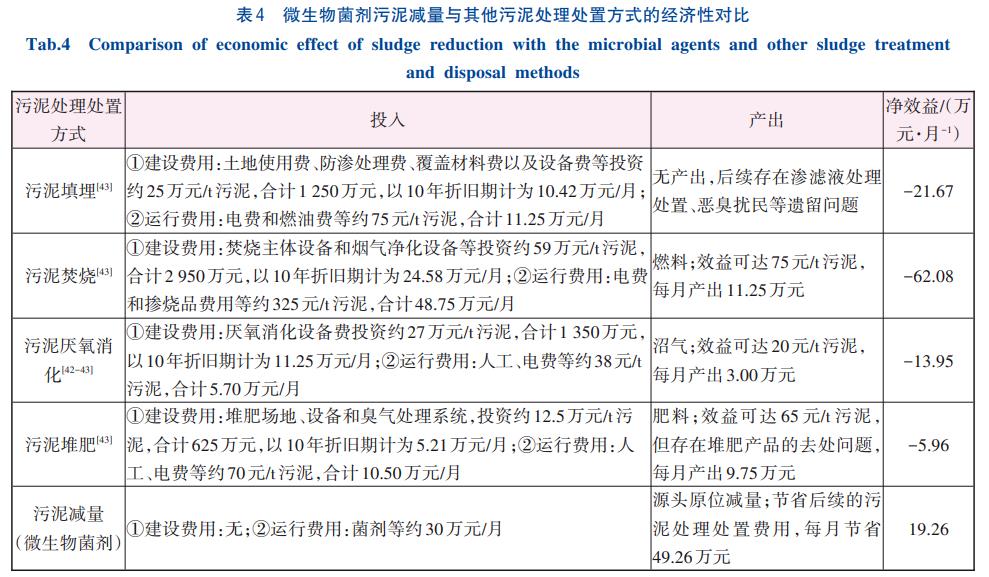

与污泥填埋、污泥焚烧、污泥厌氧消化、污泥堆肥等常见污泥处理处置方式相比,采用微生物菌剂方式进行污泥减量的经济可行性更为明显。

同样以处理规模为10×104m3/d的污水处理厂为例,评价不同污泥处理处置方式的经济性,结果如表4所示。由表4可以看出,各种污泥处理处置方式的经济性由好到差排序为:微生物菌剂污泥原位减量➝污泥堆肥➝污泥厌氧消化➝污泥填埋➝污泥焚烧。值得指出的是,在综合考虑建设费用和运行费用投入后,仅有微生物菌剂污泥原位减量处理处置方式的净效益为正值。

6、结语

总体看来,微生物菌剂的污泥减量效果显著,且具有明显的经济可行性,对于其未来的发展,提出以下几点思考:

①需要进一步深入开展微生物菌剂减量机理的研究,包括投加菌剂在污泥减量系统中的定殖周期、消长规律及其功能活性变化等,为菌剂的精准使用和减量稳效奠定理论基础。

②复合微生物菌剂的研究与应用更受重视,但也必须加强针对污泥减量的微生物菌株库的基础建设,为微生物菌剂的复配提供依据,开发“崭新”的微生物菌剂产品。

③微生物菌剂不仅可以实现污泥减量,还对出水水质表现出改善作用(占本研究所列参考文献的60%,剩余40%则对出水水质无影响),这是其他污泥减量技术难以实现的,但其中作用原理尚需深入研究。

④关于微生物菌剂强化的污泥减量技术大多停留在中试水平,且运行周期一般仅2~8个月,缺乏大规模的长期运行实验数据,限制了该技术的推广应用。

今后应针对上述问题开展研究,促进微生物菌剂在污泥减量中的实际应用。微生物菌剂污泥原位减量技术可以从源头控制污泥产量和改善出水水质,符合绿色、节能、减排的发展需求,具有较好的经济、社会和环境效益,拥有很好的应用前景。目前,我国的污泥处理市场已逐步成熟壮大,且国家发展改革委印发的《“十四五”生物经济发展规划》提出,要运用功能微生物等现代生物技术,推动实现水体脱氮除磷和污泥利用处置,助力环境保护和污染治理。因此,未来微生物菌剂污泥原位减量技术将会进一步发展并占取一定的市场份额。(来源:仲恺农业工程学院资源与环境学院,广东省农业产地环境污染防控工程技术研究中心,广州市市政工程设计研究总院有限公司,广州市广环环保科技有限公司)