申请日2016.09.26

公开(公告)日2017.05.03

IPC分类号E03F3/02

摘要

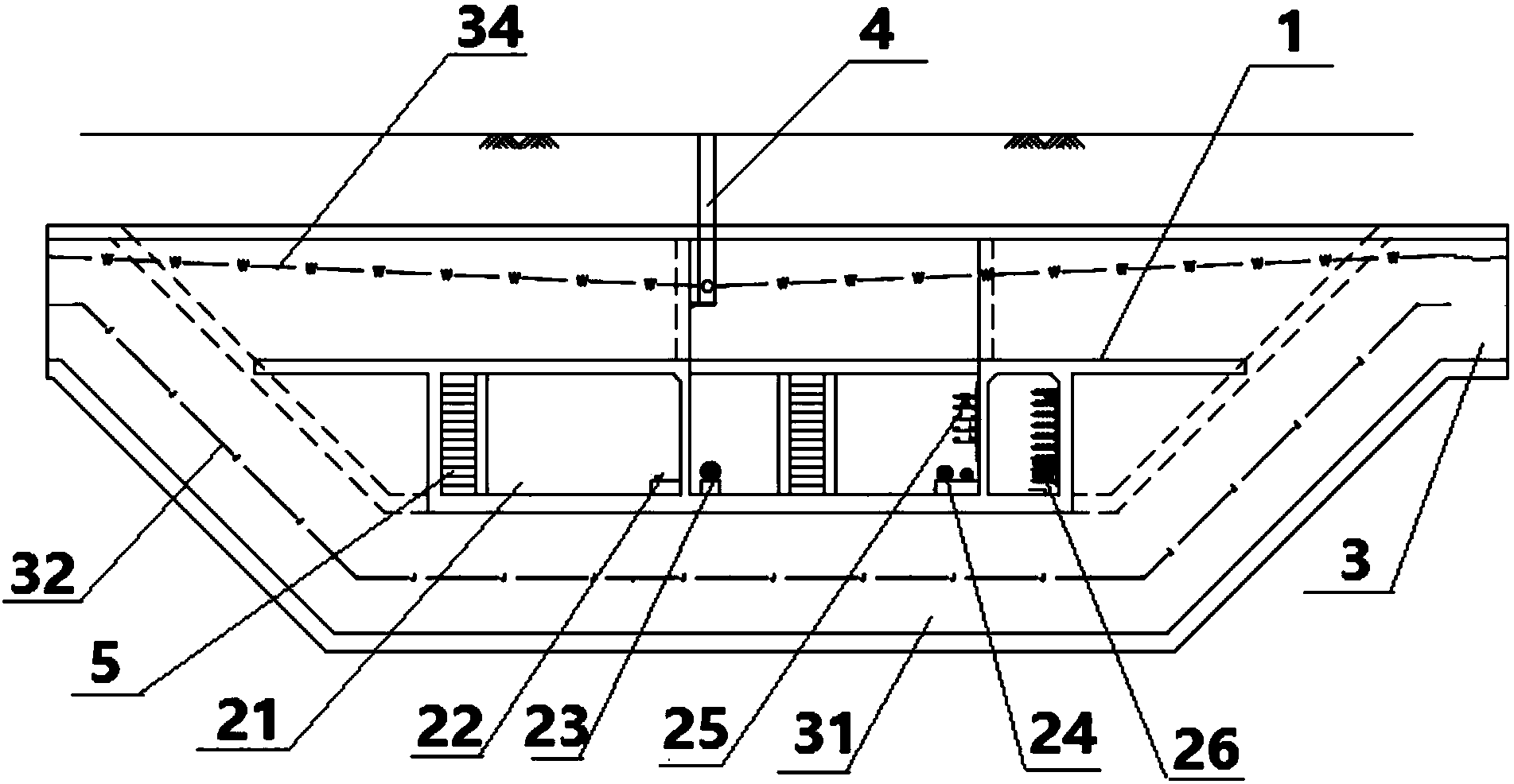

本实用新型公开了一种适用于污水管道纳入综合管廊的交叉节点结构,包括彼此交叉的A管廊和B管廊,A管廊和B管廊的交叉节点平面设有污水交叉层,A管廊和B管廊分别在交叉节点平面下设置不同高程的倒虹管通过交叉节点,A管廊倒虹管设置于B管廊倒虹管的上方,A管廊和B管廊内的污水管道从所述污水管交叉层通过并在污水交叉层内相交,A管廊和B管廊内的其他管道和线缆分别从A管廊倒虹管和B管廊倒虹管内通过交叉节点。本实用新型可以避免污水管道产生倒虹,帮助接入支管或交叉管道能衔接好管廊内的污水管道,解决了不同高程污水管在路口交叉时的高程衔接问题,同时兼顾消防要求并提供足够空间以便今后的养护和管理。

权利要求书

1.一种适用于污水管道纳入综合管廊的交叉节点结构,包括彼此交叉的A管廊和B管廊,其特征在于,所述A管廊和所述B管廊的交叉节点平面设有污水交叉层,所述A管廊和所述B管廊分别在所述交叉节点平面下设置不同高程的倒虹管通过所述交叉节点,所述A管廊倒虹管设置于所述B管廊倒虹管的上方,所述A管廊和所述B管廊内的污水管道从所述污水管交叉层通过并在所述污水交叉层内相交,所述A管廊和所述B管廊内的其他管道和线缆分别从所述A管廊倒虹管和所述B管廊倒虹管内通过所述交叉节点。

2.根据权利要求1所述的适用于污水管道纳入综合管廊的交叉节点结构,其特征在于,所述A管廊和所述B管廊内的污水管道相交处设有污水检查井。

3.根据权利要求2所述的适用于污水管道纳入综合管廊的交叉节点结构,其特征在于,所述污水管交叉层与所述A管廊倒虹管之间以及所述A管廊倒虹管与所述B管廊倒虹管之间均设有检修楼梯。

4.根据权利要求3所述的适用于污水管道纳入综合管廊的交叉节点结构,其特征在于,所述污水管交叉层设有供所述A管廊和所述B管廊的污水管道进行沟通的孔洞。

5.根据权利要求1-4任一所述的适用于污水管道纳入综合管廊的交叉节点结构,其特征在于,所述污水管交叉层设有防火门。

6.根据权利要求1-4任一所述的适用于污水管道纳入综合管廊的交叉节点结构,其特征在于,所述A管廊倒虹管或者B管廊倒虹管的一端为端头,所述A管廊倒虹管端头或者B管廊倒虹管端头设置端头井,所述端头井用于引出管线与现状公用管线相接。

说明书

适用于污水管道纳入综合管廊的交叉节点结构

技术领域

本实用新型涉及给排水技术领域,特别涉及一种适用于污水管道纳入综合管廊的交叉节点结构。

背景技术

近年来,由于道路开挖、管线破坏等问题日益凸显,地下综合管廊建设方兴未艾。为了提高地下管线的管理水平,保障人民生命财产安全,国务院编制的综合管廊设计指导意见要求尽量将所有管线纳入综合管廊,住建部要求污水、燃气管道必须入廊。

但是污水、燃气管道入廊意味着标准断面的扩大,导致两条管廊相遇时其交叉关系非常复杂。此外,国内的污水管道往往采用重力流形式,直埋及管廊内的污水管道的高程衔接成为非常重要的问题。目前污水管道的入廊案例很少,而且现存案例均为压力流管道。可以预见,推进污水管道入廊后,如何处理好交叉节点现状管道和新建管道以及新建管道间的高程衔接、实现污水管道的日常检修和保养是非常紧迫的。

实用新型内容

有鉴于现有技术存在的上述问题,本实用新型的技术目的在于提供一种适用于污水管道纳入综合管廊的交叉节点结构,解决重力流污水管道的高程衔接问题。

为实现上述目的,本实用新型提供了一种适用于污水管道纳入综合管廊的交叉节点结构,包括彼此交叉的A管廊和B管廊,所述A管廊和所述B管廊的交叉节点平面设有污水交叉层,所述A管廊和所述B管廊分别在所述交叉节点平面下设置不同高程的倒虹管通过所述交叉节点,所述A管廊倒虹管设置于所述B管廊倒虹管的上方,所述A管廊和所述B管廊内的污水管道从所述污水管交叉层通过并在所述污水交叉层内相交,所述A管廊和所述B管廊内的其他管道和线缆分别从所述A管廊倒虹管和所述B管廊倒虹管内通过所述交叉节点。

进一步地,所述A管廊和所述B管廊内的污水管道相交处设有污水检查井。

进一步地,所述污水管交叉层与所述A管廊倒虹管之间以及所述A管廊倒虹管与所述B管廊倒虹管之间均设有检修楼梯。

进一步地,所述污水管交叉层设有供所述A管廊和所述B管廊的污水管道进行沟通的孔洞。

进一步地,所述污水管交叉层设有防火门。

进一步地,所述A管廊倒虹管或者B管廊倒虹管的一端为端头,所述A管廊倒虹管端头或者B管廊倒虹管端头设置端头井,所述端头井用于引出管线与现状公用管线相接。

本实用新型的有益效果:

本实用新型由于采用了上述结构设计,可以避免污水管道产生倒虹,帮助接入支管或交叉管道能衔接好管廊内的污水管道,解决了不同高程污水管在路口交叉时的高程衔接问题,同时兼顾消防要求并提供足够空间以便今后的养护和管理。

以下将结合附图对本实用新型的构思、具体结构及产生的技术效果作进一步说明,以充分地了解本实用新型的目的、特征和效果。