申请日2016.02.04

公开(公告)日2016.05.11

IPC分类号E03F1/00; E03F3/02; E03F5/10; E03F5/14

摘要

本发明公开了一种基于混流制管网的分片雨水处理系统,将城市水处理系统划分为若干个独立的面积为0.2~4平方公里的水体处理片区,并在水体处理片区内设置独立的规模较小的雨水处理设施,每个雨水处理设施仅需处理该水体处理片区所对应的雨水支管流出的雨水和污水支管流出的污水,由于水体处理片区面积较小,每个片区内距离雨水处理设施远点与近点的雨水汇流至雨水处理设施的时间差较小,避免了管网远点和近点汇流时间差造成的初雨中包含大量后期雨水的问题,使初雨雨水与后期雨水的混合度大大降低,使雨水的处理效果显著提高,以达到有效持续高效的对混流制管道中过滤净化的目的。

摘要附图

权利要求书

1.一种基于混流制管网的区域分片雨水处理系统,包括污水总管(16)、雨水支管(1)和污水支管(2),所述雨水支管(1)和污水支管(2)的管身相互连通,其特征在于:所述区域按0.2~4平方公里划分为多个呈网格状的雨水处理片区,各个所述水体处理分区内设置有雨水处理设施,所述雨水处理设施具有进水口、自然水出口和污水出口,所述水体处理分区内的雨水支管(1)和污水支管(2)通过进水口汇集到所述雨水处理设施,所述自然水出口与自然水体(5)连通,所述污水出口与所述污水总管连通。

2.根据权利要求1所述的基于混流制管网的区域分片雨水处理系统,其特征在于:所述雨水处理系统为弃流井、截流井、调蓄池的一种或几种的组合。

3.根据权利要求1所述的基于混流制管网的区域分片雨水处理系统,其特征在于:整个所述区域内至少有两个雨水处理片区内的雨水处理设施结构不相同。

4.根据权利要求1所述的基于混流制管网的分片雨水处理系统,其特征在于:所述雨水处理设施包括缓冲池(8.1)及所述缓冲池(8.1)同侧并依次布置的紧急泄洪通道(8.2)、初雨调蓄池(8.3)和在线处理调蓄池(8.4),所述缓冲池(8.1)上设置用将所述缓冲池(8.1)对应与所述紧急泄洪通道(8.2)、初雨调蓄池(8.3)和在线处理调蓄池(8.4)连通的第一进水口、第二进水口和第三进水口,所述第三进水口的最低水位线与所述第二进水口的最高水位线等高;所述第三进水口的最高水位线与所述第一进水口的最低水位线等高;所述紧急泄洪通道(8.3)具有与所述自然水体(6)连通的自然水出口,所述在线处理调蓄池(8.4)设置有与所述紧急泄洪通道(8.3)连通的溢出口。

5.根据权利要求4所述的基于混流制管网的分片雨水处理系统,其特征在于:所述缓冲池(8.1)底部内壁为向出水端倾斜的斜坡;所述第二进水口和第三进水口上设置有自清理水平格栅(8.12)。

6.根据权利要求4所述的基于混流制管网的分片雨水处理系统, 其特征在于:所述第一进水口内设置有与其匹配的第一自开式堰门(8.21),所述紧急泄洪通道(8.2)底部内壁为向自然水出口倾斜的斜坡。

7.根据权利要求4所述的基于混流制管网的分片雨水处理系统,其特征在于:所述第二进水口内设置有与其匹配的第二自开式堰门(8.31);所述初雨调蓄池(8.3)内靠近第二进水口处设置有低于所述初雨调蓄池底面的集水池(8.32),所述初雨调蓄池(8.3)和集水池(8.32)底部内壁设置有向第二进水口倾斜的斜坡;所述初雨调蓄池(8.3)内设置有智能冲洗装置(8.33)。

8.根据权利要求4所述的基于混流制管网的分片雨水处理系统,其特征在于:所述初雨调蓄池(8.3)和所述在线处理调蓄池(8.4)通过闸门(8.45)连通,所述闸门(8.45)设置在靠近所述缓冲池(8.1)处的侧壁;所述在线处理调蓄池(8.4)内靠近第三进水口处设置有低于所述在线处理调蓄池(8.4)底面的污水廊道(8.41),所述在线处理调蓄池(8.4)底部设置有上端敞口的挡板(8.42),所述挡板(8.42)将所述在线处理调蓄池(8.4)一分为二并相互连通的过滤段和排放段,所述挡板(8.42)上设置有拍门式冲洗门(8.44),所述过滤段内设置有水力颗粒分离器(8.43),所述过滤段和污水廊道(8.41)的底部内壁设置有向第三进水口倾斜的斜坡,所述溢出口设置在所述排水段端面。

9.根据权利要求1所述的基于混流制管网的区域分片雨水处理系统,其特征在于:所述雨水处理设施为弃流井(6),所述弃流井(6)包括设置有三个相互独立的沉淀室(6.1)、浮箱室(6.2)和浮球室(6.3)的井体,所述沉淀室(6.1)连接有与上游污水总管连通的进水管(6.4),所述浮箱室(6.2)、浮球室(6.3)共同连接有与所述自然水体(5)连通的出水管(6.5),所述浮球室(6.3)连接有与下游污水总管连通的弃流管(6.6),所述弃流管(6.6)管口均低于进水管(6.4)和出水管(6.5)管口,所述沉淀室(6.1)与浮箱室(6.2)之间开有第一溢流口(6.7),所述沉淀室(6.1)与浮球室(6.3)之间开有第二溢流口(6.8),所述 第一溢流口(6.7)的面积小于第二溢流口(6.8)的面积,所述第一溢流口(6.7)、第二溢流口(6.8)管口均高于弃流管(6.6)管口,所述第二溢流口(6.8)下方设置有将所述沉淀室(6.1)与浮球室(6.3)连通的旱季污水溢流口(6.14);所述浮箱室(6.2)内设有浮箱(6.9),所述浮球室(6.3)内设有连通至弃流管(6.6)的弃流通道(6.10)和可将所述弃流通道(6.10)入口覆盖的浮球(6.11),所述浮箱(6.9)的重量大于所述浮球(6.11)的重量,所述浮箱(6.9)与所述浮球(6.11)之间通过连接装置连接。

10.根据权利要求1所述的基于混流制管网的区域分片雨水处理系统,其特征在于:所述污水总管(16)末端与污水处理厂(7)连通,距离所述污水处理厂(7)最远的雨水处理片区的各个雨水支管(1)尾端与雨水总管(3)连通,各个污水支管(2)尾端与污水合管(4)连通,水体经所述雨水总管(3)和污水合管(4)汇集到所述雨水处理设施;余下的所述水体处理分区的各个雨水支管(1)与污水支管(2)均与污水合管(4)连通,水体经所述污水合管(4)汇集到所述雨水处理设施;距离所述污水处理厂(7)最近的水体处理分区与所述污水处理厂(7)之间设置有总调蓄池(17),所述总调蓄池(17)具有进水口、自然水出口和污水出口,所述进水口与上游的污水总管(16)连通,所述自然水出口与自然水体(5)连通,所述污水出口与下游的所述污水总管(16)连通。

说明书

基于混流制管网的区域分片雨水处理系统

技术领域

本发明涉及雨水处理技术领域,具体地指一种基于混流制管网的区域分片雨水处理系统。

背景技术

当前社会,城市化发展越来越迅速,城市的面积越来越大,城市雨水管网结构越来越复杂,城市雨水处理系统的处理压力越来越大。但是随着城市范围的不断扩展,现有的雨水管网结构存在很大的缺陷,城市管网一般将整个城区结构划分为几个区域,每个区域内设置单独的水体处理系统,但是现有城市水体处理系统对于初期雨水和后期雨水的调控并不合理,不能进行完全的分离。

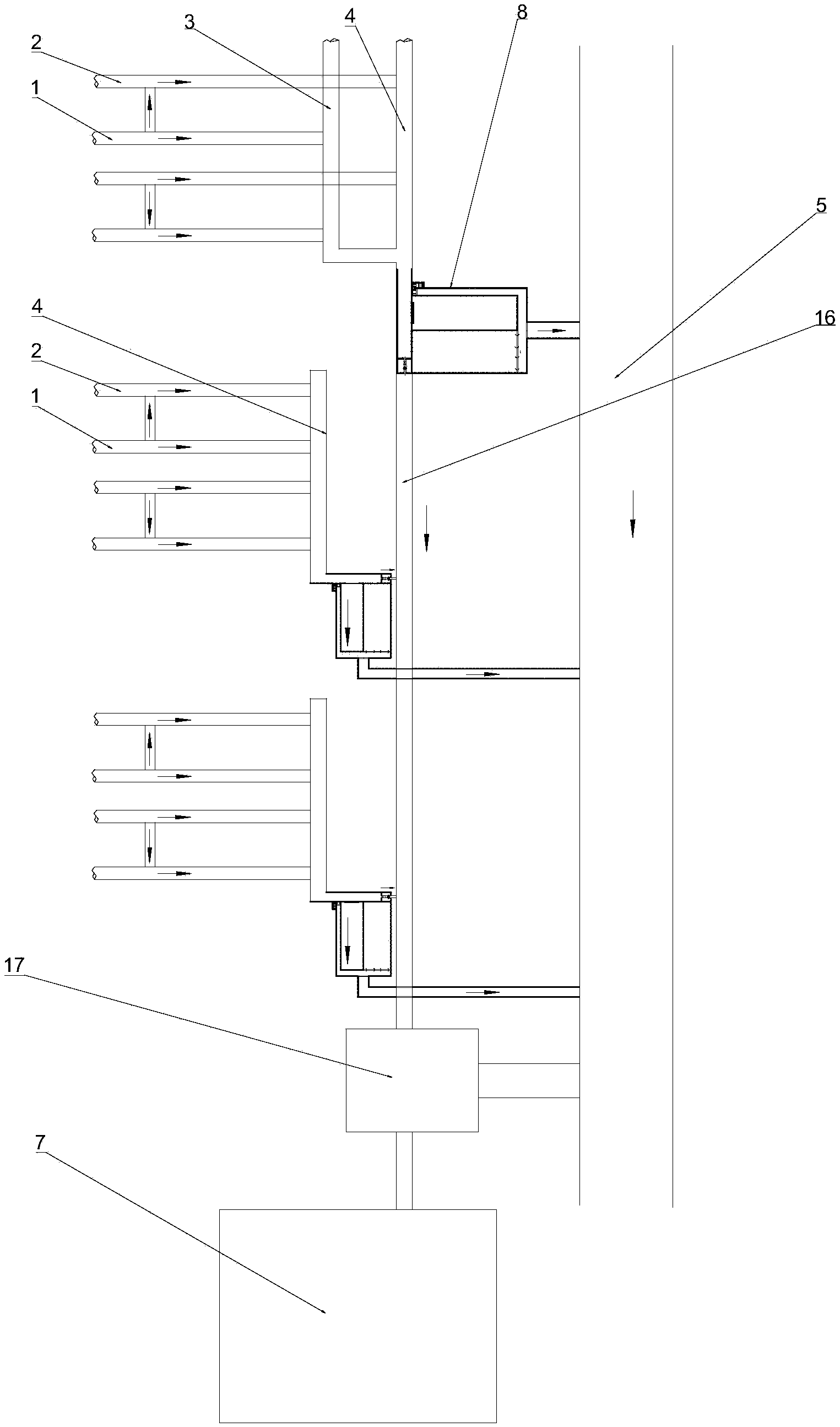

参考图1,传统的混流制管网水体处理系统包括若干个管身相互连通的雨水支管1和污水支管2组成的进水支系,雨水通过各个雨水支管1汇入到雨水总管3中,污水通过各个污水支管2汇入到污水总管4中,最后经雨水总管3和污水总管4汇集到弃流井5中进行收集和处理,经弃流井5处理后,合格水体进入到自然水体6进行使用,而不合格水体进入到污水处理7厂进行再次综合处理。采用上述处理系统需要建造规模较大的弃流井进行水体的完全收集和处理,且由于汇水区域过大,远处水体和近处水体流入到弃流井时具有时间差,当远处水体流到弃流井时,近处水体流到弃流井的水体相对干净。如此一来,弃流井所收集的水体实质为相对干净的初期水体与大量混合水体的结合,导致水体的处理效果不理想,无法有效持续高效的对城市混流制管道进行过滤净化。

虽然现有的城区混流制管网水体处理系统也设置有多个弃流井,但弃流井设置时也没有考虑因远处水体与进处水体汇流具有时间差,导致水体处理效果不理想的因素,无法有效持续高效的对城市混流制管道进行过滤净化。

发明内容

本发明的目的就是要解决上述背景技术的不足,提供一种基于混流制管网的区域分片雨水处理系统,以有效持续高效的对城市合流制管道进行过滤净化。

本发明的技术方案为:一种基于混流制管网的区域分片雨水处理系统,包括污水总管、雨水支管和污水支管,所述雨水支管和污水支管的管身相互连通,其特征在于:所述区域按0.2~4平方公里划分为多个呈网格状的雨水处理片区,各个所述水体处理分区内设置有雨水处理设施,所述雨水处理设施具有进水口、自然水出口和污水出口,所述水体处理分区内的雨水支管和污水支管通过进水口汇集到所述雨水处理设施,所述自然水出口与自然水体连通,所述污水出口与所述污水总管连通。

进一步地,所述雨水处理系统为弃流井、截流井、调蓄池的一种或几种的组合。

进一步地,整个所述区域内至少有两个雨水处理片区内的雨水处理设施结构不相同。

优选地,所述雨水处理设施包括缓冲池及所述缓冲池同侧并依次布置的紧急泄洪通道、初雨调蓄池和在线处理调蓄池,所述缓冲池上设置用将所述缓冲池对应与所述紧急泄洪通道、初雨调蓄池和在线处理调蓄池连通的第一进水口、第二进水口和第三进水口,所述第三进水口的最低水位线与所述第二进水口的最高水位线等高;所述第三进水口的最高水位线与所述第一进水口的最低水位线等高;所述紧急泄洪通道具有与所述自然水体连通的自然水出口,所述在线处理调蓄池设置有与所述紧急泄洪通道连通的溢出口。

进一步地,所述缓冲池具有与所述紧急泄洪通道、初雨调蓄池和在线处理调蓄池共用的侧壁墙体,所述缓冲池侧壁墙体侧部设置有池体,所述池体由所述侧壁墙体、两个垂直于所述侧壁墙体的第一墙体和第二墙体和一个与所述侧壁墙体平行的第三墙体,所述池体内设置有平行于所述侧壁墙体的第四墙体,所述第四墙体一端与所述第一墙体之间具有 距离,所述第四墙体另一端与所述第二墙体连接,所述第四墙体与所述侧壁墙体之间设置有两个平行布置的第五墙体和第六墙体,所述紧急泄洪通道为所述侧壁墙体、第一墙体、第三墙体、第二墙体和第四墙体围成的区域,所述紧急泄洪通道的第三墙体上设置有自然水出口;所述初雨调蓄池为所述侧壁墙体、第五墙体、第四墙体和第六墙体围成的区域,所述在线处理调蓄池为所述侧壁墙体、第六墙体、第四墙体和第二墙体围成的区域,所述在线处理调蓄池的第四墙体上设置有溢出口。

进一步地,所述缓冲池底部内壁为向出水端倾斜的斜坡;所述第二进水口和第三进水口上设置有自清理水平格栅。

进一步地,所述第一进水口内设置有与其匹配的第一自开式堰门,所述紧急泄洪通道底部内壁为向自然水出口倾斜的斜坡。

进一步地,所述第二进水口内设置有与其匹配的第二自开式堰门;所述初雨调蓄池内靠近第二进水口处设置有低于所述初雨调蓄池底面的集水池,所述初雨调蓄池和集水池底部内壁设置有向第二进水口倾斜的斜坡;所述初雨调蓄池内设置有智能冲洗装置。

进一步地,所述初雨调蓄池和所述在线处理调蓄池通过闸门连通,所述闸门设置在靠近所述缓冲池处的侧壁;所述在线处理调蓄池内靠近第三进水口处设置有低于所述在线处理调蓄池底面的污水廊道,所述在线处理调蓄池底部设置有上端敞口的挡板,所述挡板将所述在线处理调蓄池一分为二并相互连通的过滤段和排放段,所述挡板上设置有拍门式冲洗门,所述过滤段内设置有水力颗粒分离器,所述过滤段和污水廊道的底部内壁设置有向第三进水口倾斜的斜坡,所述溢出口设置在所述排水段端面。

优选地,所述雨水处理设施为弃流井,所述弃流井包括设置有三个相互独立的沉淀室、浮箱室和浮球室的井体,所述沉淀室连接有与上游污水总管连通的进水管,所述浮箱室、浮球室共同连接有与所述自然水体连通的出水管,所述浮球室连接有与下游污水总管连通的弃流管,所述弃流管管口低于进水管和出水管管口,所述沉淀室与浮箱室之间开有第一溢流口,所述沉淀室与浮球室之间开有第二溢流口,所述第一 溢流口的面积小于第二溢流口的面积,所述第一溢流口、第二溢流口管口高于弃流管管口,所述第二溢流口下方设置有将所述沉淀室与浮球室连通的旱季污水溢流口;所述浮箱室内设有浮箱,所述浮球室内设有连通至弃流管的弃流通道和可将所述弃流通道入口覆盖的浮球,所述浮箱的重量大于所述浮球的重量,所述浮箱与所述浮球之间通过连接装置连接。

进一步地,所述污水总管末端与污水处理厂连通,距离所述污水处理厂最远的雨水处理片区的各个雨水支管尾端与雨水总管连通,各个污水支管尾端与污水合管连通,水体经所述雨水总管和污水合管汇集到所述雨水处理设施;余下的所述水体处理分区的各个雨水支管与污水支管均与污水合管连通,水体经所述污水合管汇集到所述雨水处理设施;距离所述污水处理厂最近的水体处理分区与所述污水处理厂之间设置有总调蓄池,所述总调蓄池具有进水口、自然水出口和污水出口,所述进水口与上游的污水总管连通,所述自然水出口与自然水体连通,所述污水出口与下游的所述污水总管连通。

本发明将城市水处理系统划分为若干个独立的面积为0.2~4平方公里的水体处理片区,并在水体处理片区内设置独立的规模较小的雨水处理设施,每个雨水处理设施仅需处理该水体处理片区所对应的雨水支管流出的雨水和污水支管流出的污水,由于水体处理片区面积较小,每个片区内距离雨水处理设施远点与近点的雨水汇流至雨水处理设施的时间差较小,避免了管网远点和近点汇流时间差造成的初雨中包含大量后期雨水的问题,使初雨雨水与后期雨水的混合度大大降低,使雨水的处理效果显著提高,以达到有效持续高效的对混流制管道中过滤净化的目的。

另外,本发明由于将整个管网区域划分为面积较小的水体处理片区,再在水体处理片区内设置独立的小型的雨水处理系统以达到初雨调蓄弃流的目地,相较于在整个区域内修建总的大型的雨水调蓄系统,更具有经济性,以节省大量的人力和物力。