申请日2014.12.31

公开(公告)日2015.06.03

IPC分类号C02F3/34; C02F3/30

摘要

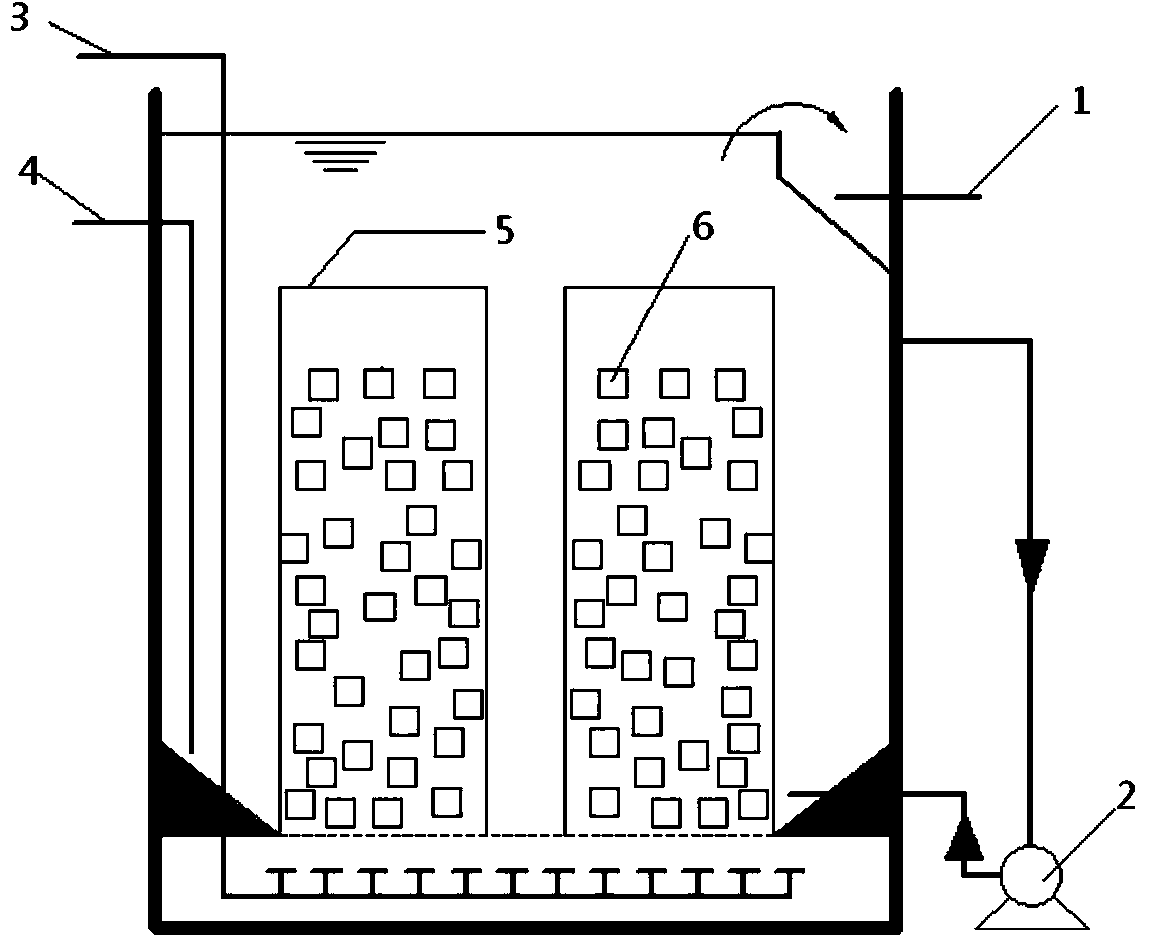

本发明公开了一种利用生物流化床处理污水的方法,该方法包括挂膜处理,所述生物流化床以聚氨脂海绵为填料,所述挂膜处理包括以下步骤:(1)将污水持续通入流化床反应器,控制反应器内溶解氧的浓度,使厌氧微生物和/或兼养微生物附着在填料内部,完成第一次挂膜;(2)提高反应器内溶解氧的浓度,使好氧微生物附着在填料表层,完成第二次挂膜。本发明采用聚氨脂海绵填料作为流化床的生物膜载体,并进行两次不同溶解氧浓度梯度的挂膜过程,使聚氨脂海绵填料中心部位附着好氧或兼氧微生物,外周附着好氧微生物,进而在填料上形成一个系统的微处理环境,来提高污水中有机物的降解效率,改善出水水质,提高污水处理效率。

摘要附图

权利要求书

1.一种利用生物流化床处理污水的方法,包括挂膜处理,其特征在于,所述生物流化床 以聚氨脂海绵为填料,所述挂膜处理包括以下步骤:

(1)将污水持续通入流化床反应器,控制反应器内溶解氧的浓度,使厌氧微生物和/或 兼养微生物附着在填料内部,完成第一次挂膜;

(2)提高反应器内溶解氧的浓度,使好氧微生物附着在填料表层,完成第二次挂膜。

2.如权利要求1所述的利用生物流化床处理污水的方法,其特征在于,所述第一次挂膜 控制反应器内溶解氧的浓度为0.2~1.0mg/L,所述第二次挂膜控制反应器内溶解氧的浓度为 1.0~3.0mg/L。

3.如权利要求1所述的利用生物流化床处理污水的方法,其特征在于,所述第一次挂膜 的时间为2~3周;第二次挂膜的时间为2~4周。

4.如权利要求1所述的利用生物流化床处理污水的方法,其特征在于,所述的聚氨脂海 绵的孔隙规格为5~50PPI。

5.如权利要求1所述的利用生物流化床处理污水的方法,其特征在于,所述的聚氨脂海 绵的大小规格为10×10×10mm~50×50×50mm。

6.如权利要求1所述的利用生物流化床处理污水的方法,其特征在于,挂膜处理前,向 流化床反应器中投加体积分数为0.1~0.5%的微生物菌剂。

7.如权利要求1所述的利用生物流化床处理污水的方法,其特征在于,挂膜处理前,向 流化床反应器中投加1000~2000mg/L的活性污泥。

8.如权利要求1所述的利用生物流化床处理污水的方法,其特征在于,挂膜处理后,控 制流化床反应器内的紊流度为3%~10%。

9.如权利要求1所述的利用生物流化床处理污水的方法,其特征在于,流化床反应器中, 填料的填充率为10~30%。

说明书

一种利用生物流化床处理污水的方法

技术领域

本发明涉及环境保护领域,尤其涉及一种利用生物流化床处理污水的方法。

背景技术

生物流化床(Biological fluidized beds,BFBs)是在20世纪70年代初,由美国首先开始 进行开发和应用的。该工艺是在生物膜法的原理基础上,利用流态化的概念进行操作,是一 种强化生物处理、提高微生物降解有机物能力的高效生物处理工艺,克服了普通活性污泥法 微生物含量少,生物活性不高,处理效果不稳定等弊端。

然而,一般的流化床处理方法往往存在以下几点缺陷:1、填料不易挂膜,启动时间长; 2、挂膜后填料上的生物膜不易更新脱落,导致污泥越积越多,形成实心体,影响传质效率, 并使填料下沉;3、填料的使用寿命短,降低了处理系统的稳定性。

目前,关于生物流化床的研究报道较多,例如:

(1)申请公布号为CN103043783A的专利文献公开了一种生物膜流化床废水处理方法, 该方法采用生物亲和性好的天然纸浆纤维作为流化床载体填料,并采用三室复合生物膜流化 床作为流化床反应器。该方法利用纸浆纤维上的许多细小纤维与微孔,有利于微生物的生长 与附着,而细小纤维的桥连和捕集作用,在很大程度上解决了常规填料存在的微生物容易脱 落的问题。

(2)授权公告号为CN103214106B的专利文献公开了一种利用微生物的生物降解有机废 水的方法,该方法以芦苇为填料及生物载体进行有机废水的生物降解,使降解过程中流化动 力消耗少,强度大,易于挂膜启动,负载生物量较大;该芦苇生物填料释放的有机物可作为 反硝化脱氮的固体碳源,尤其是对废水中总氮的去除具有较好的效果。

此外,还有申请号为2002104180.6,200920043978.0,201110400107.1,201210566828.4, 201320822135.7的专利也都披露了一些利用生物流化床处理废水的方法,虽然在填料选材及 结构设计方面解决了生物膜易脱落,挂膜难等问题,但都还存在运行过程中填料易积泥,结 团下沉;填料内部传质效率低导致的填料上生物膜的利用率低;填料上生物膜种类单一,微 环境处理能力差等弊端。

至今为止,常规的生物流化床处理方法还仅仅停留在通过填料材质的选择和结构的设计 来实现生物膜的固定化,增加反应器内的生物量,而如何使填料上固定的生物膜发挥微处理 环境功能的研究却少有报道。很多流化床处理方法虽然填料挂膜率高,处理效率却仍然难以 有更大的突破。

发明内容

本发明提供了一种利用生物流化床处理污水的方法,该方法能够提高污水中微生物难以 降解的有机物的降解效率,进而改善出水水质,提高污水处理效率。

一种利用生物流化床处理污水的方法,包括挂膜处理,所述生物流化床以聚氨脂海绵为 填料,所述挂膜处理包括以下步骤:

(1)将污水持续通入流化床反应器,控制反应器内溶解氧的浓度,使厌氧微生物和/或 兼养微生物附着在填料内部,完成第一次挂膜;

(2)提高反应器内溶解氧的浓度,使好氧微生物附着在填料表层,完成第二次挂膜。

聚氨脂海绵填料上分布了大量的细小网孔,有利于微生物生长和附着以及填料内部的传 质。同时,由于聚氨脂海绵填料是一种软质且易发生弹性形变的材料,所以,在填料流动时 发生的碰撞挤压易使填料上衰亡的生物质脱落,使生物膜得到更新,确保填料不会累积过量 污泥而导致空隙的堵塞和填料的下沉。

聚氨脂海绵填料经第一次挂膜后,填料中心部位会形成以厌氧或兼氧微生物为主的生物 菌群;经第二次挂膜后,填料外部会形成好氧微生物菌群,使整个填料块成为反应器内部的 微处理环境,污染物在填料上传质过程中被分布在填料上的不同微生物逐步降解去除。由于 聚氨脂海绵填料从里到外全部分布孔隙,这一结构特征有利于填料微处理环境的形成。

现有技术中采用的其他类型填料,如弹性纤维填料、环状填料等填料本体不存在内外层 空间特性,其在水体中难以形成氧环境差异,因此不能通过微生物胿膜形成填料微环境。

作为优选,所述第一次挂膜控制反应器内溶解氧的浓度为0.2~1.0mg/L,所述第二次挂 膜控制反应器内溶解氧的浓度为1.0~3.0mg/L。溶解氧浓度过高或过低都不利于微生物在聚 氨脂海绵填料中形成微处理环境。

根据微生物菌群类型的不同,两次挂膜的时间不同;而不同的微生物之间,挂膜的时间 也有所差异。挂膜时间对聚氨脂海绵填料上形成的厌氧、兼氧或好氧微生物菌群的比例会有 影响,作为优选,所述第一次挂膜的时间为2~3周;第二次挂膜的时间为2~4周。

聚氨脂填料孔隙的大小会影响污水处理过程中填料的堵塞程度。聚氨脂填料的孔隙过密 会造成活性污泥堵塞聚氨脂填料,孔隙过疏则会降低污水的处理效果。作为优选,所述的聚 氨脂海绵的孔隙规格为5~50PPI。

作为优选,所述的聚氨脂海绵的大小规格为10×10×10mm~50×50×50mm。填料规格 过小易造成内外层之间氧传质太快,不易形成环境差异,不利于形成微处理环境;而填料规 格太大易导致填料内外层之间的传质受阻,不利于填料内部环境处理功能的正常发挥。

挂膜处理前,向流化床反应器中投加体积分数为0.1~0.5%的微生物菌剂,有利于提高该 处理系统中高效降解菌的浓度,提高挂膜效率。所述的微生物菌剂可根据废水处理类型的不 同进行选择。

挂膜处理前,向流化床反应器中投加1000~2000mg/L的活性污泥,促进微生物在填料上 附着生长形成生物膜。过量的活性污泥易造成聚氨脂海绵填料的堵塞,不利于挂膜。

污水处理过程中,污水在流化床反应器内部的流速对聚氨脂海绵填料内部形成的微处理 环境的稳定性有影响。流化床反应器内过低的紊流强度会导致填料层上污水传质效率太低, 不利于内部微处理环境与污水中污染物的有效接触,同时也不利于内部衰亡的微生物的及时 外排,易堵塞填料,造成填料微环境的破坏;而过高的紊流强度易造成填料外部的生物膜脱 落,不利于填料微处理环境的稳定性。此外,提高反应器内水体流动速度,可带动填料流化, 使得填料之间相互摩擦碰撞和挤压,利用海绵填料易压缩、易发生弹性形变的特点,使老化 脱落的生物膜从填料内层排出,使填料上生物膜得以更新,避免了填料上污泥过量积累导致 的堵塞问题。作为优选,挂膜处理后,通过内循环装置提供反应器内水体紊流度在3%~10%。

本发明通过在生物流化床反应器外部设置强制内循环泵,来控制反应器内水体的流速, 促进反应器内水体形成紊流,紊流度控制在3%~10%。

流化床反应器中,填料的填充率为10~30%,既可以为微生物的生长提供足够的附着空间, 又不会导致过多填料相互拥挤难以形成流化状态。所述填料安装于固定在生物流化床反应器 中的垂直平行的格栅板框之间,避免聚氨脂海绵填料由于浮力作用、水流冲击作用和泵的抽 吸作用而造成填料浮于水面、流失或堵塞水泵等问题。

与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

(1)本发明采用聚氨脂海绵填料作为流化床的生物膜载体,并进行两次挂膜过程,使聚 氨脂海绵填料中心部位附着好氧或兼氧微生物,外周附着好氧微生物,进而在填料上形成一 个系统的微处理环境,来提高污水中微生物难以降解的有机物的降解效率,改善出水水质, 提高污水处理效率。

(2)本发明采用的聚氨脂海绵填料具有使用寿命长,多孔结构易于微生物生长挂膜的特 点,延长了反应器的运行寿命短,增强了系统的稳定性。

(3)本发明所述的污水处理方法实施简便,启动时间短,管理方便,见效快。