申请日2017.12.27

公开(公告)日2018.05.29

IPC分类号C02F11/04; C02F11/12; C12N1/20; C12N1/16; C12N1/36; C12R1/84; C12R1/01

摘要

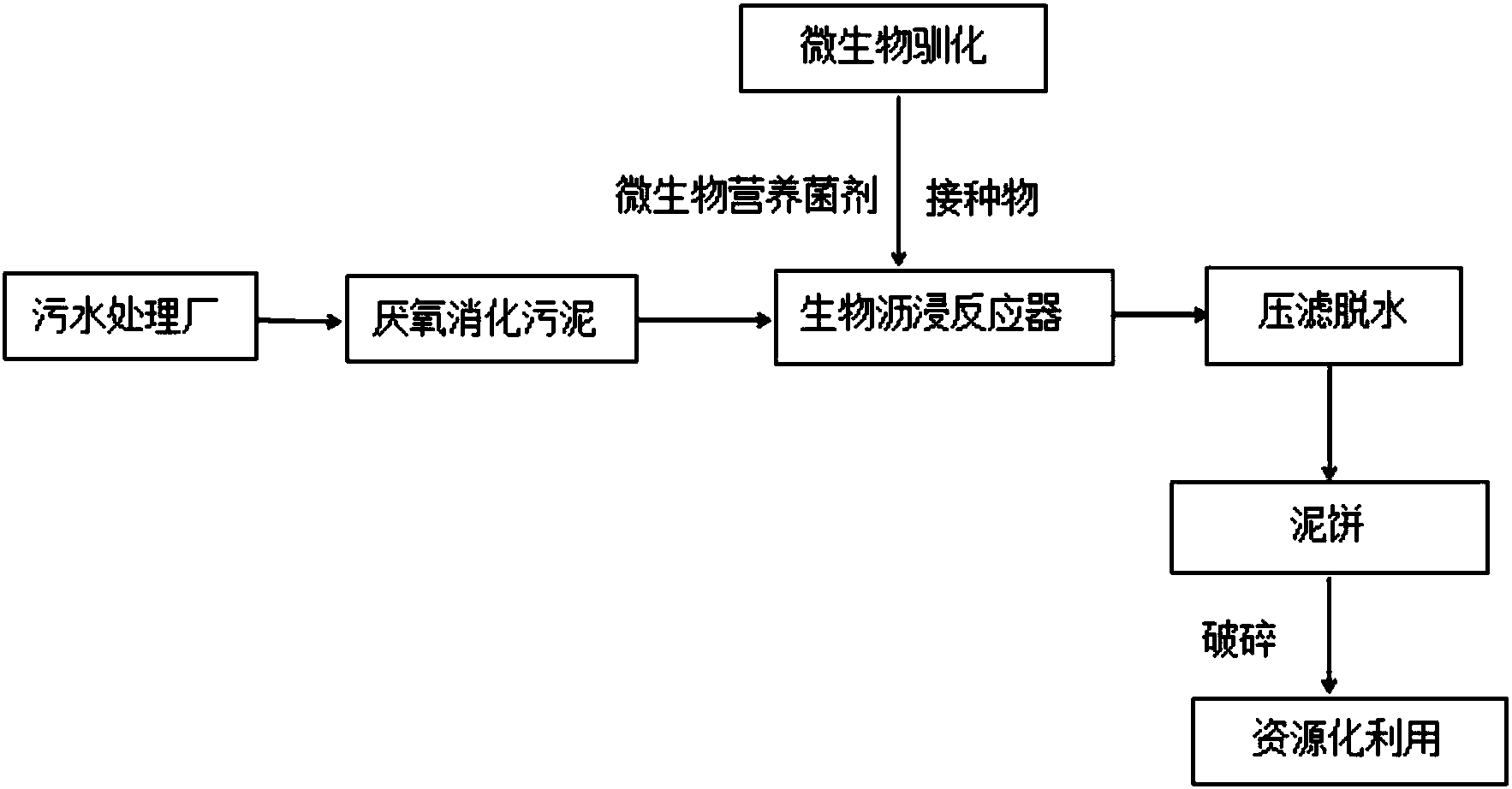

本发明公开了一种厌氧消化污泥的生物沥浸方法,属于污泥处理技术领域。本发明通过引入新的微生物菌株复配成生物沥浸工作菌群,并进行不断的驯化,将驯化获得的接种物与厌氧消化污泥进行混合进行生物沥浸处理,利用新的微生物菌株降解小分子有机酸及分泌表面活性物质快速剥离包裹在污泥细胞表面的EPS,生物沥浸反应时间缩短至12~24h,生物沥浸后污泥直接进板框压滤机脱水,得到含水率低于60%的泥饼。本方法工艺简单,完全利用微生物作用无需添加任何化学药剂,具有脱水效率高、运行费用低、工艺操作难度小的优点。

权利要求书

1.一种厌氧消化污泥的生物沥浸新方法,其特征在于,包括以下步骤:

(1)复合微生物菌液培养

将从污泥中分离出的氧化亚铁硫杆菌LX5、氧化硫硫杆菌TS6、博德特氏菌ZW2、毕赤酵母D13分别接种至各自培养基中,然后置于23~28℃、180~200rpm往复式摇床中振荡扩繁培养,直至菌体细胞数量达到108个/mL;然后将氧化亚铁硫杆菌LX5、氧化硫硫杆菌TS6、博德特氏菌ZW2、毕赤酵母D13培养液按体积比(1~3):(2~5):(1~3):(1~3)混合获得复合微生物菌液;

(2)复合微生物菌液驯化

将复合微生物菌液接种至厌氧消化污泥体系中,投加微生物营养菌剂,在23~28℃、曝气条件下进行培养驯化,直至污泥体系pH降至3.0停止培养获得首批酸化污泥;然后将首批酸化污泥再接种至新鲜的厌氧消化污泥,投加微生物营养菌剂,在23~28℃、曝气条件下进行培养驯化,直至污泥体系pH降至3.0停止培养;重复上述过程对复合微生物菌液进行驯化;

(3)生物沥浸调理

将驯化的复合微生物菌液与厌氧消化污泥按体积比1:(5~10)进行混合至生物沥浸反应器中,加入微生物营养菌剂,在23~28℃、曝气、搅拌条件下生物沥浸12~24h,得到生物沥浸污泥;

(4)压滤脱水

将生物沥浸调理后的污泥在板框压滤机下直接压滤进行固液分离,得到含水率低于60%的污泥泥饼。

2.根据权利要求1所述的一种厌氧消化污泥的生物沥浸新方法,其特征在于,氧化亚铁硫杆菌LX5培养基g/L:(NH4)2SO4 3.5,KCl 0.119,K2HPO4 0.58,Ca(NO3)2·4H2O 0.168,MgSO4·7H2O 4.42,用10N H2SO4调pH至2.5;氧化硫硫杆菌TS6培养基g/L:(NH4)2SO4 0.4,KH2PO4 3.0,MgSO4·7H2O 0.5,CaCl2·2H2O 0.25,硫粉10;博德特氏菌ZW2培养基g/L:(NH4)2SO4 0.3,CaCl2·2H2O 0.3,KCl 0.5,ZnSO4 0.3,MnSO4 0.23;毕赤酵母D13培养基g/L:土豆粉200,葡萄糖20,用10N H2SO4调pH至2.5。

3.根据权利要求1所述的一种厌氧消化污泥的生物沥浸新方法,其特征在于,所述的微生物营养菌剂是采用高营养物质为原料,经微生物发酵后压滤脱水后得到的固体物质,主要营养元素包含N、P、K及Fe、Zn、Mn微量元素。

4.根据权利要求1或3所述的一种厌氧消化污泥的生物沥浸新方法,其特征在于,所述的微生物营养菌剂投加体积为厌氧消化污泥的2~5%。

5.根据权利要求4所述的一种厌氧消化污泥的生物沥浸新方法,其特征在于,步骤(2)中复合微生物菌液按厌氧消化污泥体积的1~10%进行接种;步骤(2)中重复上述过程3-5次对复合微生物菌液进行驯化。

6.根据权利要求1所述一种厌氧消化污泥的生物沥浸新方法,其特征在于:所述曝气条件是指曝气量控制在3~6m3/(h·m2)。

7.根据权利要求1所述一种厌氧消化污泥的生物沥浸新方法,其特征在于:所述厌氧消化污泥含水率控制在98%以上。

8.一种处理厌氧消化污泥的复合微生物菌液,其特征在于,由氧化亚铁硫杆菌LX5、氧化硫硫杆菌TS6、博德特氏菌ZW2、毕赤酵母D13复合组成。

9.根据权利要求8所述的一种处理厌氧消化污泥的复合微生物菌液,其特征在于,氧化亚铁硫杆菌LX5、氧化硫硫杆菌TS6、博德特氏菌ZW2、毕赤酵母D13的菌体数量比例为(1~3):(2~5):(1~3):(1~3)。

10.博德特氏菌ZW2(Bordetella sp.)在厌氧消化污泥处理领域中的应用。

说明书

一种处理厌氧消化污泥复合微生物菌液及生物沥浸新方法

技术领域

本发明属于污泥处理技术领域,更具体地说,涉及一种处理厌氧消化污泥复合微生物菌液及生物沥浸新方法。

背景技术

近年来,随着我国城市化进程的加快和环境质量标准的提高,导致有待处理的污水量急剧增加,因此现阶段各种污水处理工艺如氧化沟、生物滤池及氧化塘得到广泛应用,最终导致污水处理中另一种污染物(污泥)的大量产生。污泥的成分十分复杂,不同来源的污泥成分差异巨大,污泥主要包括多种微生物形成的菌胶团及其吸附的有机和无机物质组成的集合,只有及时对污泥进行有效的处理与处置,才能保证污水处理厂的运行和处理效果,污泥处理处置已成为日益突出并亟需解决的潜在风险和环境问题。污泥脱水可有效降低待处理污泥的体积,是污泥减量化中最为经济的一种方法,也是污泥最终处置如焚烧、堆肥等必不可少的环节。

目前常用的污泥深度脱水方法主要采用向污泥体系中添加有机或无机絮凝剂,无机絮凝剂主要有铁盐、铝盐等,有机絮凝剂主要有阳离子型高分子絮凝剂(PAM-DMC)和聚丙烯酰胺(PAM)。聚丙烯酰胺是现在污水处理厂广泛使用的絮凝剂,多与石灰和三氯化铁共同使用,然后采用厢式压滤机脱水到含水率60%以下。该方法在实际应用中发现诸多不足,①运行成本高,无机药剂用量较大,需要达到污泥干物质的60%;②处理后的污泥热值大幅降低,不利于污泥后续资源化利用;③同时石灰石加入后,会使COD和氨氮含量上升,提高污水处理负荷,污泥pH提升至12-13。

生物沥浸技术是近年来新兴起的污泥深度脱水新技术,污泥处理过程完全利用生物沥浸专属微生物在曝气条件下对污泥进行脱水性能改性,经板框压滤机直接压滤至含水量低于60%的泥饼,具有运行费用低、保全污泥有机质和热值、不会增加脱水污泥干物质量、完全采用微生物无需添加任何絮凝剂或助凝剂、可完全去除污泥恶臭和病原菌的优势,是一种环境友好型污泥处置技术。

鉴于生物沥浸技术在污泥深度脱水上的明显优势,已在城市污水处理厂污泥处置中得到广泛应用,在无锡、哈尔滨、桐乡、宁波等地形成污泥处理工程,日处理污泥达3000万吨。经检索,中国专利申请号为201410119833.X,申请公布日为2014年7月23日的专利申请文件公开了一种污泥生物沥浸法快速调理深度脱水的新方法,该方法首先对污泥进行生物沥浸调理,即直接将污水处理厂浓缩液态污泥泵送到含有专用的复合微生物菌群的生物沥浸反应器中处理1.5-2d,通过微生物替代效应、生物氧化与生物酸化作用使污泥中束缚水变成较易脱除的自由水,同时使污泥中重金属溶出进入水相并杀灭污泥中病原物。然后将生物沥浸后的污泥在匀质池中收集,再通过泵直接输送到普通压力的隔膜厢式压滤机中脱水,脱水污泥饼含水率低于60%。该专利中用到的复合微生物菌群为氧化硫硫杆菌TS6、氧化亚铁硫杆菌LX5、毕赤酵母Z3和红酵母R30,适用的环境为未消化的普通城市污泥,如浓缩污泥,该类污泥经生物沥浸处理污泥pH可快速降低,有助于减少污泥颗粒表面的负电荷,达到减弱污泥颗粒之间斥力的作用,最终利于污泥脱水性的增强,达到深度脱水的效果。厌氧消化是污水处理厂普遍采用的污泥稳定化的工艺过程,其目的是消灭病原菌、减少挥发性固体和去除恶臭。厌氧消化分为三个阶段,即水解发酵阶段、产氢产乙酸阶段和产甲烷阶段,在消化之前水解污泥会增加甲烷产量,将难以分解的有机分子和分子复合物降解为小分子有机酸,如甲酸、乙酸、丙酸、丁酸等,厌氧消化后的污泥含有悬浮物、氨氮、磷及大量的胞外多聚物(EPS),污泥pH呈碱性等。在实践中,我们发现采用传统生物沥浸方法直接处理厌氧消化污泥无法达到预期效果,脱水性能得不到改善,其比阻反而随处理时间上升,污泥体系pH不降反而上升。

由于传统生物沥浸工艺无法改善厌氧消化污泥脱水性能,达不到深度脱水的效果,因此亟待寻找一种适用于厌氧消化污泥的生物沥浸新方法,以提高生物沥浸脱水效率,实现对厌氧消化污泥进行深度脱水实现减量化的目标。

发明内容

1.要解决的问题

针对现有传统生物沥浸法直接处理厌氧消化污泥时出现的污泥比阻、pH不降反而上升导致污泥脱水效果恶化的现象,本发明提供一种厌氧消化污泥的生物沥浸新方法,采用氧化亚铁硫杆菌LX5、氧化硫硫杆菌TS6、博德特氏菌ZW2、毕赤酵母D13组成的复合菌液对厌氧消化污泥进行生物沥浸。

2.技术方案

为了解决上述问题,本发明所采用的技术方案如下:

一种厌氧消化污泥的生物沥浸新方法,包括以下步骤:

(1)复合微生物菌液培养

将从污泥中分离出的氧化亚铁硫杆菌LX5(A.ferrooxidans LX5,保藏号为CGMCCNO.0727)、氧化硫硫杆菌TS6(A.thiooxidans TS6,保藏号CGMCC NO.0759)、博德特氏菌ZW2(Bordetella sp.保藏号CGMCC NO.3033)、毕赤酵母D13(P.spartinae D13,保藏号CGMCCNO.3035)分别接种至各自培养基中,然后置于23~28℃、180~200rpm往复式摇床中振荡扩繁培养,直至菌体细胞数量达到108个/mL;然后将氧化亚铁硫杆菌LX5、氧化硫硫杆菌TS6、博德特氏菌ZW2、毕赤酵母D13培养液按体积比(1~3):(2~5):(1~3):(1~3)混合获得复合微生物菌液;

(2)复合微生物菌液驯化

将复合微生物菌液接种至厌氧消化污泥体系中,投加微生物营养菌剂,在23~28℃、曝气条件下进行培养驯化,直至污泥体系pH降至3.0停止培养获得首批酸化污泥;然后将首批酸化污泥再接种至新鲜的厌氧消化污泥,投加微生物营养菌剂,在23~28℃、曝气条件下进行培养驯化,直至污泥体系pH降至3.0停止培养;重复上述过程对复合微生物菌液进行驯化;

(3)生物沥浸调理

将驯化的复合微生物菌液与厌氧消化污泥按体积比1:(5~10)进行混合至生物沥浸反应器中,加入微生物营养菌剂,在23~28℃、曝气、搅拌条件下生物沥浸12~24h,得到生物沥浸污泥;

(4)压滤脱水

将生物沥浸调理后的污泥在板框压滤机下直接压滤进行固液分离,得到含水率低于60%的污泥泥饼。

更进一步地,氧化亚铁硫杆菌LX5培养基g/L:(NH4)2SO4 3.5,KCl 0.119,K2HPO40.58,Ca(NO3)2·4H2O 0.168,MgSO4·7H2O 4.42,用10N H2SO4调pH至2.5;氧化硫硫杆菌TS6培养基g/L:(NH4)2SO4 0.4,KH2PO4 3.0,MgSO4·7H2O 0.5,CaCl2·2H2O 0.25,硫粉10;博德特氏菌ZW2培养基g/L:(NH4)2SO4 0.3,CaCl2·2H2O 0.3,KCl 0.5,ZnSO40.3,MnSO40.23;毕赤酵母D13培养基g/L:土豆粉200,葡萄糖20,用10N H2SO4调pH至2.5。

更进一步地,所述的微生物营养菌剂是采用高营养物质为原料,经微生物发酵后压滤脱水后,烘干、粉碎得到的固体物质,主要营养元素包含活性菌体及含N、P、K及Fe、Zn、Mn、S等营养元素。

更进一步地,所述的微生物营养菌剂投加体积为厌氧消化污泥的2~5%。

更进一步地,步骤(2)中复合微生物菌液按厌氧消化污泥体积的1~10%进行接种;步骤(2)中重复上述过程3-5次对复合微生物菌液进行驯化。

更进一步地,所述曝气条件是指曝气量控制在3~6m3/(h·m2)。

更进一步地,所述厌氧消化污泥含水率控制在98%以上。

一种处理厌氧消化污泥的复合微生物菌液,由氧化亚铁硫杆菌LX5、氧化硫硫杆菌TS6、博德特氏菌ZW2、毕赤酵母D13复合组成。

更进一步地,氧化亚铁硫杆菌LX5、氧化硫硫杆菌TS6、博德特氏菌ZW2、毕赤酵母D13的菌体数量比例为(1~3):(2~5):(1~3):(1~3)。

博德特氏菌ZW2(Bordetella sp.)在厌氧消化污泥处理领域中的应用。

所述生物沥浸反应器为推流式生物沥浸反应器,优选申请号为200810242584.8专利申请中公开的推流式生物沥浸处理设备。

3.有益效果

相比于现有技术,本发明的有益效果为:

(1)本发明通过引入新的微生物菌株复配成生物沥浸工作菌群,并进行不断的驯化,利用新的微生物菌株博德特氏菌ZW2降解小分子有机酸及分泌表面活性物质快速剥离包裹在污泥细胞表面的EPS,消除了对生物沥浸嗜酸性硫杆菌的毒害抑制作用并在厌氧消化污泥体系中快速繁殖,发挥生物酸化作用,保证生物沥浸脱水效率。

(2)本发明处理厌氧消化污泥生物沥浸调理仅需12~24h,与较传统生物沥浸相比调理缩短了12~24h,直接降低了投资运行成本。

(3)本发明采用微生物营养菌剂作为复合菌群的能源物质,利用率高,使用量少,与传统微生物营养剂相比降低了50%~80%,有效降低生物沥浸运行成本。

(4)本发明将驯化后的复合微生物菌群直接投加至污泥中,无需单独培养,简化了工艺过程及降低实际运行操作难度。

(5)本发明中驯化后的复合微生物只需一次投加,长期运行,节省运行成本。

(6)本发明工艺简单,完全采用微生物方法,无需添加任何化学药剂,不影响污泥的热值、有机质等关键指标,可实现后续资源化利用多样性,产生一定的经济价值。

(7)碱性环境下嗜酸性硫杆菌无法存活,无生物酸化作用,生物沥浸起不到改善污泥脱水效果;研究发现,从污泥中分离出的博德特氏菌ZW2(Bordetella sp.保藏号CGMCCNO.3033)可降解小分子有机物质并分泌表面活性物质快速剥离EPS,包括可能由细胞裂解产生的蛋白、多糖、核酸,对改善污泥脱水效果有重要作用。