水体富营养化导致的水环境恶化严重影响了人民群众的生活品质,磷作为水体富营养化的主要限制因素需得到有效控制。近年来北京、天津、江苏(太湖)、安徽(巢湖)、昆明(滇池)、河北(大清河)等敏感区域省市陆续颁布了新的城镇污水排放标准,对城镇污水处理厂出水TP实施更加严格的管控,普遍要求出水TP低于0.3mg/L,昆明市地方标准A级标准的TP限值甚至低至0.05mg/L。有研究发现,在出水磷酸盐浓度逐渐降低的过程中,化学除磷金属盐投加量与出水磷酸盐浓度关系曲线由“化学计量区”经“过渡反应区”进入“平衡反应区”,去除相同量磷酸盐所需的金属盐投加量明显增加,而实际直接与磷酸盐发生化学反应形成沉淀的金属盐很少。我国大多数城镇污水处理厂采用混凝沉淀后置化学除磷工艺,通过大量投加混凝剂和聚丙烯酰胺(PAM)等助凝剂的方式保证出水TP浓度稳定达标。金属盐的过量投加导致除磷药剂利用率降低、污泥处理量增大、运行成本急剧提高。同时,助凝剂PAM的生态行为及降解产物对环境存在潜在危害,过量投加导致出水生态风险提高。

笔者开发的新型悬浮介质层深度除磷工艺,在不投加PAM的情况下,依靠悬浮介质层的絮凝沉淀、吸附网捕作用实现对二级出水TP和SS的深度去除。以生活污水二级生物处理出水为研究对象,考察了系统的启动方式和运行效果,并对悬浮介质层深度除磷机理进行了探讨,以期为高排放标准下城镇污水处理厂深度除磷提标改造提供技术支撑。

1、材料与方法

1.1 试验装置

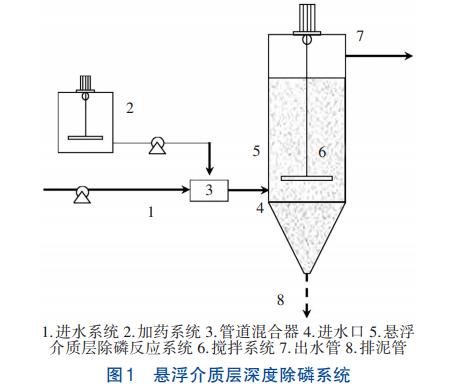

新型悬浮介质层深度除磷系统如图1所示。装置由Ø28cm×100cm的有机玻璃圆柱体与Ø28cm×33cm的有机玻璃圆锥体构成,有效容积为56L。搅拌系统安装于悬浮介质层除磷反应系统中下部,采用推进式低速轴流型搅拌器。污水和化学除磷药剂同步进入管道混合器,快速混合后进入悬浮介质层除磷反应系统的中下部,除磷药剂与进水中的磷酸盐发生沉淀反应,形成磷酸盐沉淀物,随后与其他悬浮物一起在搅拌器的低速搅拌作用下形成聚集絮体。控制表面负荷和搅拌强度,使聚集絮体分层沉淀,形成高度为有效水深30%~80%的悬浮介质层及清水区,同时悬浮介质层内絮体的重力与污水上升推力达到平衡,絮体呈现动态的稳定状态;污水向上流经悬浮介质层,利用介质层的絮凝、沉淀、吸附、网捕作用去除磷酸盐和悬浮固体。控制介质浓度为1000~2000mg/L,过量絮体通过底部排泥管排出系统,进入后续的处理与处置环节。

1.2 试验用水与污泥

试验进水采用天津市某污水处理厂二沉池出水,TP为0.5~1mg/L,PO43--P为0.4~0.6mg/L,SS为5~15mg/L。试验污泥采用同一污水处理厂的回流污泥,MLSS为7.6g/L。

1.3 分析项目及方法

TP、PO43--P、SS等水质指标采用标准方法测定,MLSS采用哈希TSSPortable便携式浊度仪测定。

1.4 试验方法

1.4.1 悬浮介质层深度除磷系统启动及运行

装置采用连续进水的方式运行,监测装置内介质MLSS的变化,测定不同时间进出水TP、PO43--P、SS等指标,考察新型悬浮介质层深度除磷系统的启动过程及运行效果。

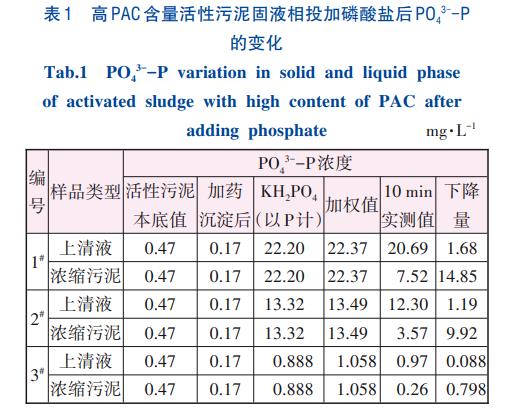

1.4.2 悬浮介质层深度除磷机理试验

为研究悬浮介质层对低浓度PO43--P的去除机理,取活性污泥代替以化学污泥为主的悬浮介质层进行模拟试验。向1#、2#和3#等量污泥中投加过量PAC(浓度为27mg/L,均以Al2O3计),搅拌至充分反应后进行沉淀分离,分别向3份污泥投加不同量KH2PO4,并保证同一份污泥的上清液和浓缩污泥中磷酸盐浓度相同,其中1#、2#和3#的KH2PO4投加浓度(以P计)分别为22.2、13.32和0.888mg/L,搅拌10min后测定PO43--P浓度。

2、结果与讨论

2.1 悬浮介质层深度除磷系统的启动

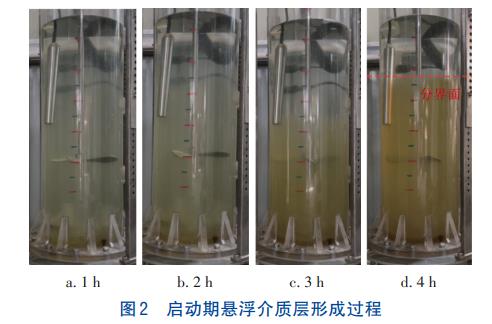

在表面负荷为0.8m3(/m2·h)、PAC投加量为270mg/L、搅拌速度为5r/min的条件下,启动新型悬浮介质层深度除磷系统,其进水TP、PO43--P、SS分别为0.87、0.46和11.5mg/L。观察启动期装置内的絮体变化,结果见图2。

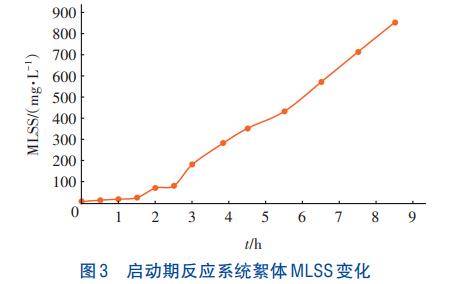

监测反应系统絮体MLSS的变化,结果如图3所示。可知,在装置启动初期,进水中的PO43--P和PAC快速发生沉淀反应,生成磷酸铝、氢氧化铝等微小悬浮胶体颗粒,其互相碰撞并慢慢结合形成大颗粒悬浮絮体。1h后反应系统中形成大量肉眼可见的聚集絮体,MLSS为23mg/L;继续反应,化学沉淀絮体与进水中的悬浮物颗粒发生絮凝作用,絮体量继续增加;3h时MLSS为186mg/L,初步形成悬浮介质层,但其较为松散,未能形成清晰的分界面,出水有大颗粒絮体流出;继续反应至4h左右,反应系统形成稳定的悬浮介质层,其高度为有效水深的80%,MLSS为286mg/L,介质层紧密,上清液和介质分界面清晰,通过网捕拦截作用实现对絮体的捕获,出水无大颗粒絮体流出。装置继续运行,介质层MLSS持续增加,8.3h时达到854mg/L。

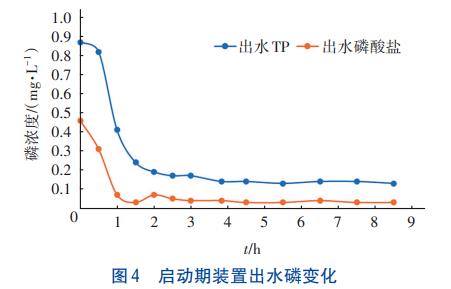

启动期装置出水TP和PO43--P的变化见图4。

由图4可知,PO43--P的去除主要在装置启动1h内通过与铝盐的化学沉淀反应完成,去除率可达85%,出水PO43--P降低至0.07mg/L左右;系统启动4h形成稳定介质层后,出水PO43--P进一步降低至0.04mg/L左右,去除率达到91%。TP的去除可分为4个阶段:在装置启动初期(1h内),以PO43--P的沉淀反应为主,去除率为53%;启动1~3h,以含磷悬浮物与PAC的混凝沉淀为主,去除率达到80%;启动3h介质层初步形成后,悬浮态磷通过悬浮介质层的网捕拦截作用进一步去除,TP继续降低;启动4h介质层稳定后,TP去除率提高至84%,出水TP稳定在0.14mg/L左右。

启动期装置出水SS的变化如图5所示。启动初期,由于絮凝形成的絮体重力小于进水上升推力,絮体随出水流出,SS较进水有所增加;2h后装置内部絮体量增多,逐渐碰撞形成大颗粒絮体,其重力大于进水上升推力,絮体沉降,逐渐形成动态稳定的密实介质层,出水无絮体流出,SS降低至7.5mg/L左右,去除率为34%。

综上,装置经过4h的运行,形成稳定的悬浮介质层,上清液和介质分界面清晰,出水各项指标稳定,悬浮介质层深度除磷系统启动成功。

2.2 悬浮介质层深度除磷系统运行效果

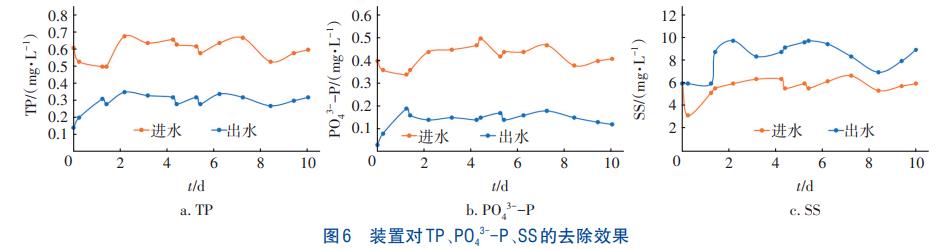

悬浮介质层深度除磷系统启动后,保持系统表面负荷为0.8m3(/m2·h)、搅拌速度为5r/min,控制悬浮介质层高度为有效水深的80%、介质浓度为1000~2000mg/L,降低PAC投加量至27mg/L,连续稳定运行10d,考察系统对TP、PO43--P和SS的去除效果。

装置对污染物的去除效果如图6所示。可知,系统启动成功后,由于降低PAC投加量,出水各项指标均呈上升趋势,并在2d后逐渐趋于稳定。出水TP和PO43--P可以分别稳定地保持在0.4和0.2mg/L以下。PO43--P去除量为0.20~0.35mg/L;TP去除量为0.22~0.35mg/L,其以PO43--P的化学沉淀为主,占比在80%以上。

由2.1节可知,在系统启动期,进水PAC投加量较高,悬浮介质不断生成,形成密实的介质层,可有效拦截细微悬浮物,出水SS较进水有所降低。稳定运行期,PAC投加量降低,絮体生成量减少,悬浮介质重力与进水上升推力之间重新形成新的平衡关系,絮体随出水溢出量增多,出水SS相较进水有所增加,为7~10mg/L。但出水SS的增加并未导致悬浮态磷明显增加,这是由于高浓度PAC投加后生成大量氢氧化铝胶体状絮体,出水SS中含磷悬浮物的占比大幅降低。因此,对出水TP的管控可以通过优化PAC投加量限制出水PO43--P来实现。

考虑现阶段绝大多数地方排放标准对TP、SS的限值分别为0.3和5mg/L,本研究在悬浮介质层系统后设置砂滤单元,强化对TP和SS的去除。结果表明,悬浮介质层-砂滤深度处理系统出水可以稳定达到TP<0.2mg/L、SS<2mg/L的要求,满足北京、天津、江苏(太湖)、安徽(巢湖)等敏感区域省市新地方污水排放标准。新型悬浮介质层深度除磷工艺在不增大化学除磷药剂投加量的情况下,避免了PAM的投加,提高了出水生态安全性,促进了污水资源化利用。

2.3 悬浮介质层深度除磷机理探讨

悬浮介质层除磷主要包括2个方面:①二级出水中绝大部分磷以PO43--P的形式存在,在悬浮介质层内与除磷药剂发生化学反应,转化为胶体态磷和悬浮态磷;②胶体态磷和悬浮态磷,大部分通过悬浮介质层的吸附网捕作用去除,剩余部分通过砂滤等过滤单元去除,保证出水稳定达标。对于低浓度PO43--P的二级出水来说,通过投加除磷药剂进行化学沉淀除磷,药剂需求量极大。而2.2节的研究结果表明,悬浮介质层能够在不增大药剂投加量的情况下,对低浓度PO43--P产生较高的去除效率。

高PAC含量活性污泥固液相投加磷酸盐后PO43--P的变化如表1所示。可知,含有过量PAC的活性污泥沉淀分离后,上清液和浓缩污泥加入KH2PO4充分反应之后PO43--P均有所下降。这是由于投加的PAC极少部分与活性污泥本底PO43--P反应,大量未反应的PAC残留在浓缩污泥和上清液中,与加入的PO43--P反应。对比不同磷酸盐投加量的活性污泥,可以看出浓缩污泥中PO43--P下降量均远大于上清液,表明活性污泥中未发生反应的PAC绝大部分存在于泥相中,水相中PAC含量较低。

新型悬浮介质层除磷系统依靠活性污泥、化学污泥等悬浮固体对金属盐的吸附截留作用,基本将过量药剂截留至悬浮介质层,形成高金属盐浓度反应区,完成对进水低浓度PO43--P的高效去除。同时通过减少排泥实现对金属盐的保留,提高除磷药剂利用效率,基本解决了传统深度除磷工艺过量药剂随出水或排泥流出而导致利用率低的问题。

3、结论

①当表面负荷为0.8m3(/m2·h)、PAC投加量为270mg/L时,悬浮介质层深度除磷系统能在4h启动成功,形成稳定悬浮介质层,其出水TP<0.15mg/L、PO43--P<0.05mg/L、SS<8mg/L。

②当PAC投加量为27mg/L时,悬浮介质层对低浓度PO43--P具有较高去除率,出水PO43--P<0.2mg/L。通过后续设置砂滤单元强化对TP和SS的去除,出水可以稳定达到TP<0.2mg/L、SS<2mg/L的要求。新型悬浮介质层深度除磷工艺在不增大化学除磷药剂投加量的情况下,避免了PAM的投加,提高了出水生态安全性,促进了污水资源化利用。

③新型悬浮介质层除磷系统依靠悬浮固体对金属盐的吸附截留作用,基本将过量药剂截留至悬浮介质层,形成高金属盐浓度反应区完成对进水低浓度PO43--P的高效去除。同时通过减少排泥实现对金属盐的保留,提高除磷药剂利用效率,基本解决了传统深度除磷工艺过量药剂随出水或排泥流出而导致利用率低的问题。(来源:中国市政工程华北设计研究总院有限公司)