申请日2017.04.17

公开(公告)日2017.08.15

IPC分类号C02F3/30

摘要

本发明公开了一种双污泥氧化沟反硝化除磷装置及方法,该装置包括氧化沟,氧化沟内设有依次连通的厌氧区、缺氧区和出水区,沿污水的流向在厌氧区和缺氧区之间设有独立硝化区,缺氧区和厌氧区之间设有预厌氧区,独立硝化区分别通过第一挡板和第二挡板与所述厌氧区和缺氧区隔离,并沿污水的流向依次设有第一泥水分离区、填料区、第二泥水分离区和稳流区,填料区内富集硝化菌。本发明通过该装置的反硝化除磷方法,使氧化沟的主沟道始终处于厌氧/缺氧状态,利于反硝化除磷菌成为优势菌种,同时通过在独立硝化区采用填料挂膜,为硝化菌提供了一个稳定的生存环境,增加了独立硝化区中硝化菌的生物量,提高了硝化率,保证了反硝化除磷的效果。

权利要求书

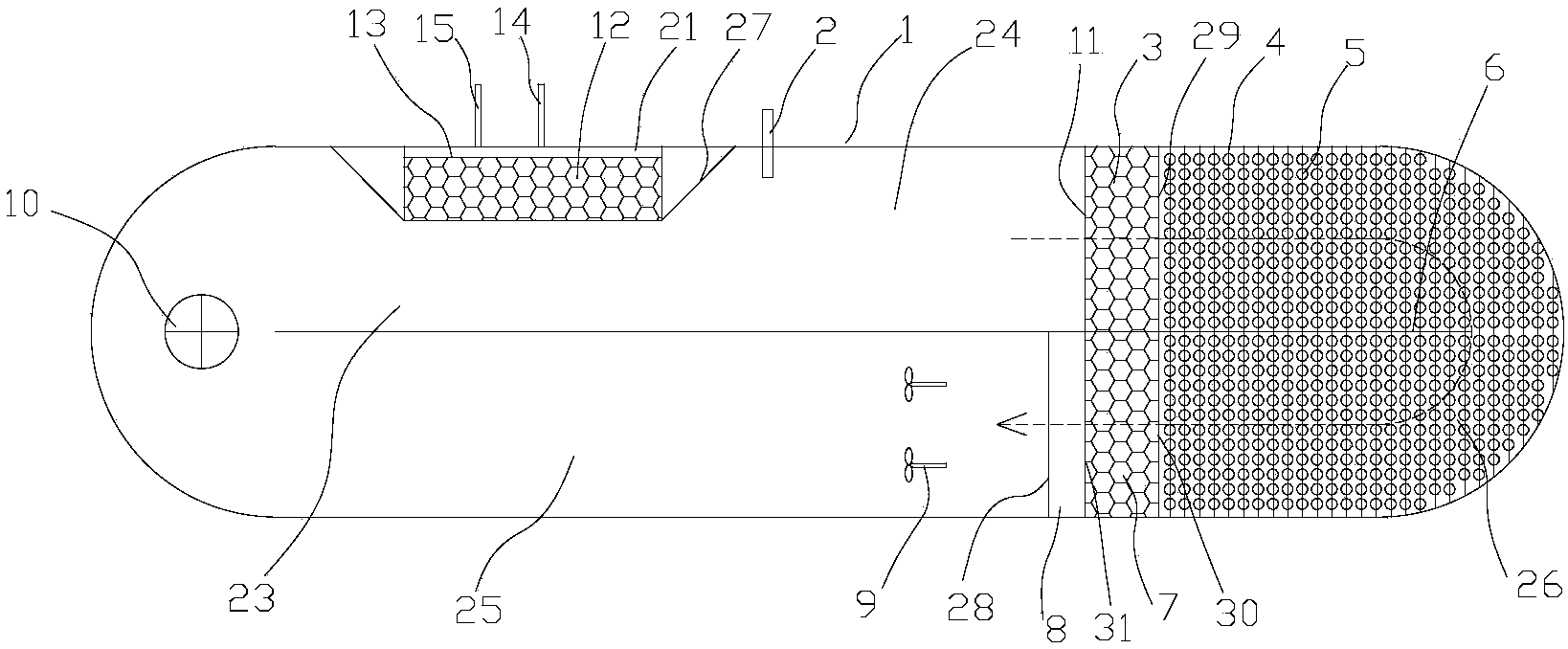

1.一种双污泥氧化沟反硝化除磷装置,包括氧化沟,所述氧化沟内设有依次连通的厌氧区、缺氧区和出水区,其特征在于,沿污水的流向在所述厌氧区和缺氧区之间设有独立硝化区,所述缺氧区和厌氧区之间设有预厌氧区,所述独立硝化区分别通过第一挡板和第二挡板与所述厌氧区和缺氧区隔离,并沿污水的流向依次设有第一泥水分离区、填料区、第二泥水分离区和稳流区,所述填料区用于吸附硝化菌,并在下方沿污水的流向依次设有多个曝气头,所述第二泥水分离区的下方设有排泥管。

2.根据权利要求1所述的双污泥氧化沟反硝化除磷装置,其特征在于,所述独立硝化区内设有隔板,以分隔所述第一挡板和第二挡板于所述隔板的两侧,使污水从所述第一泥水分离区进入所述填料区后折流再进入所述第二泥水分离区;所述隔板的长度为从所述第一挡板直至折流的弯道处圆心再延长半径的二分之一。

3.根据权利要求2所述的双污泥氧化沟反硝化除磷装置,其特征在于,所述独立硝化区包括:底板,其通过弧形的偏心导流板连接到所述氧化沟的内底壁上,所述底板靠近所述氧化沟的一端并连接于所述氧化沟的内侧壁上,以将所述氧化沟分隔成上下两个独立的空间;所述底板与隔板连接,且所述底板上具有向所述排泥管方向倾斜的斜面;

第三挡板,其连接到所述底板和隔板上,并与所述第一挡板之间形成所述第一泥水分离区,且在上端形成通向所述填料区的流道;

第四挡板,其连接到所述底板和隔板上,并与所述第三挡板之间形成所述填料区,且在下端形成通向所述第二泥水分离区的流道;

第五挡板,其连接到所述底板和隔板上,并与所述第四挡板和第二挡板之间分别形成所述第二泥水分离区和稳流区。

4.根据权利要求3所述的双污泥氧化沟反硝化除磷装置,其特征在于,所述填料区内设有上篮架、多层填料球和下篮架,所述上篮架和下篮架均连接到所述氧化沟一端的内侧壁、第三挡板和第四挡板上,最上层和最下层的多个所述填料球分别连接于所述上篮架和下篮架上,且多层所述填料球的上下相邻的两个所述填料球之间互相连接。

5.根据权利要求3或4所述的双污泥氧化沟反硝化除磷装置,其特征在于,所述第三挡板在下端弯折,以使所述第三挡板与所述底板之间的夹角为钝角。

6.根据权利要求3所述的双污泥氧化沟反硝化除磷装置,其特征在于,所述稳流区的底板上设有水泵,以将污水输送至位于沿污水的流向设置的第二个所述曝气头下方的所述氧化沟内。

7.根据权利要求1所述的双污泥氧化沟反硝化除磷装置,其特征在于,所述出水区设于所述预厌氧区内,所述出水区由第三泥水分离区、清水区、三角堰、出水沟和出水管组成,所述清水区设于所述第三泥水分离区的上方,所述三角堰设于所述清水区的上方,所述出水沟位于所述三角堰的外侧,并通过所述出水管与外部系统连通。

8.根据权利要求7所述的双污泥氧化沟反硝化除磷装置,其特征在于,所述第一泥水分离区、第二泥水分离区和第三泥水分离区均包括多个斜管,每个区域内相邻的两个所述斜管之间的外壁互相连接,且靠近外侧的多个所述斜管分别连接到对应的挡板上。

9.根据权利要求7所述的双污泥氧化沟反硝化除磷装置,其特征在于,所述预厌氧区的所述氧化沟内设有出水沟,以连通二沉池,所述出水区设于所述二沉池内,所述二沉池通过泥水分离装置与所述预厌氧区连通,以将分离出的水通入所述预厌氧区。

10.一种如权利要求1至9所述的双污泥氧化沟反硝化除磷装置的反硝化除磷方法,其特征在于,包括如下步骤:

(1)将从普通污水厂的厌氧池取得的活性污泥投入氧化沟的主沟道中,同时将好氧池末端的活性污泥在所述填料区进行挂膜处理;

(2)生活污水从进水管通入所述厌氧区,并同时开启所述水泵与曝气头,以维持所述独立硝化区下方的氧化沟内的厌氧缺氧环境和所述独立硝化区内的好氧环境;

(3)步骤(2)中的生活污水进入厌氧区后与来自预厌氧区的泥水混合物相混合,并在所述厌氧区的停留时间为50~90分钟后,所述氧化沟的中上部的泥水混合液经过第一泥水分离区完成澄清,其流量为进水流量的1.2~2倍,然后进入填料区进行硝化反应,停留时间为2小时,其余高浓度的泥水混合液则进入独立硝化区下方的氧化沟流道;

(4)步骤(3)中完成硝化反应的污水经过第二泥水分离区后进入稳流区,通过水泵将污水抽入沿污水流动方向设置的第二个曝气头下方的氧化沟沟道内,并从此进入所述缺氧区;

(5)所述缺氧区的水力停留时间为6~8小时,然后流经预厌氧区时,中上部的泥水混合液经过第三泥水分离区完成澄清后进入清水区,然后通过三角堰溢流进入出水沟,最后通过出水管排出氧化沟,其余高浓度泥水混合液则继续在氧化沟沟中循环流动;

(6)两周后停止向生活污水中补入外加碳源,仅以生活污水作为进水水源,直至将氧化沟内的活性污泥浓度MLSS控制在3500~4500mg/L。

说明书

双污泥氧化沟反硝化除磷装置及方法

技术领域

本发明属于污水处理技术领域,特别涉及一种双污泥氧化沟反硝化除磷装置及方法。

背景技术

氧化沟(oxidation ditch)又名连续循环曝气池(Continuousloop reactor),是活性污泥法的一种变形。氧化沟具有特殊的水力学流态,既有完全混合式反应器的特点,又有推流式反应器的特点,氧化沟内存在明显的溶解氧浓度梯度。氧化沟的断面一般为矩形或梯形,平面形状多为椭圆形。氧化沟在空间上形成了好氧区、缺氧区和厌氧区,具有良好的脱氮功能,具有净化程度高、耐冲击、运行稳定可靠、操作简单、运行管理方便、维修简单、投资少、能耗低、出水水质好等特点。氧化沟工艺在城市生活污水及工业废水处理领域已经得到广泛应用,并成为当前占主导地位的污水生物处理技术。尤其在我国,污水处理厂的建设以中小型规模为主,各类氧化沟工艺得到普遍应用。

随着国家对污水排放标准逐渐提高,原来按照旧版排放标准设计的水处理构筑物已经无法满足现行排放标准。根据国务院2015年颁布的《水污染防治行动计划》,敏感区域(重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域)城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准。建成区水体水质达不到地表水Ⅳ类标准的城市,新建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准。而2004年以来大量污水厂均按照一级B排放标准设计,在实际运行中若不经过强化处理无法满足一级A的排放标准。

目前,针对排放标准提高的主流改造方法是加设深度处理工艺例如絮凝沉淀池、后续化学强化工艺或生物强化工艺等。而新建设的氧化沟再增设深度处理工艺不仅要额外增加更多用地面积而且也带来高昂的投资建设运行费用,这对于对水厂的建设特别是大城市的水厂建设带来不少困难。

目前,反硝化除磷技术已从基础性研究发展到了工程应用阶段。实践表明它对城市污水,特别是低C/N、低C/P的污水有很好的处理效果。我国南方地区污水的C/N和C/P普遍较低,利用传统生物处理工艺会出现除磷菌和反硝化菌进行碳源竞争的问题,无法高效完成脱氮除磷的任务。而反硝化除磷菌能在缺氧条件下以硝酸盐(N0X-)为电子受体氧化聚-β-羟基丁酸盐(PHB),不仅可以使硝态氮转化为氮气溢出,同时还过量摄取污水中的磷酸盐,从而达到除磷和脱氮(反硝化)同步进行的目的。这将反硝化脱氮和生物除磷有机地合二为一,是反硝化除磷可节省能源和资源的原因所在。反硝化除磷是用厌氧/缺氧交替环境来代替传统的厌氧/好氧环境,驯化培养出一类以硝酸根作为最终电子受体的反硝化除磷菌(denitrifying polyphosphate accumulating organisms,DPAOs),通过反硝化除磷菌的代谢作用来同时完成过量吸磷和反硝化过程而达到同步脱氮除磷的目的。使用该菌种处理污水可节省50%的COD、30%的O2消耗量,可在较低的C/N和C/P下高效完成脱氮除磷工作。同时可以相应减少50%的剩余污泥量,节省投资和运行费用。

发明内容

针对现有技术中存在的新建污水处理设备用地紧张且投入大的的技术问题,本发明提供一种双污泥氧化沟反硝化除磷装置及方法,适用于用地紧张的新建污水厂的建设和对已建成的污水厂升级改造,利用较小的占地空间达到同步高效脱氮除磷,达到一级A出水标准。

为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:

一种双污泥氧化沟反硝化除磷装置,包括氧化沟,所述氧化沟内设有依次连通的厌氧区、缺氧区和出水区,沿污水的流向在所述厌氧区和缺氧区之间设有独立硝化区,所述缺氧区和厌氧区之间设有预厌氧区,所述独立硝化区分别通过第一挡板和第二挡板与所述厌氧区和缺氧区隔离,并沿污水的流向依次设有第一泥水分离区、填料区、第二泥水分离区和稳流区,所述填料区用于吸附硝化菌,并在下方沿污水的流向依次设有多个曝气头,所述第二泥水分离区的下方设有排泥管。

作为优选,所述独立硝化区内设有隔板,以分隔所述第一挡板和第二挡板于所述隔板的两侧,使污水从所述第一泥水分离区进入所述填料区后折流再进入所述第二泥水分离区;所述隔板的长度为从所述第一挡板直至折流的弯道处圆心再延长半径的二分之一。

作为优选,所述独立硝化区包括:

底板,其通过弧形的偏心导流板连接到所述氧化沟的内底壁上,所述底板靠近所述氧化沟的一端并连接于所述氧化沟的内侧壁上,以将所述氧化沟分隔成上下两个独立的空间;所述底板与隔板连接,且所述底板上具有向所述排泥管方向倾斜的斜面;

第三挡板,其连接到所述底板和隔板上,并与所述第一挡板之间形成所述第一泥水分离区,且在上端形成通向所述填料区的流道;

第四挡板,其连接到所述底板和隔板上,并与所述第三挡板之间形成所述填料区,且在下端形成通向所述第二泥水分离区的流道;

第五挡板,其连接到所述底板和隔板上,并与所述第四挡板和第二挡板之间分别形成所述第二泥水分离区和稳流区。

作为优选,所述填料区内设有上篮架、多层填料球和下篮架,所述上篮架和下篮架均连接到所述氧化沟一端的内侧壁、第三挡板和第四挡板上,最上层和最下层的多个所述填料球分别连接于所述上篮架和下篮架上,且多层所述填料球的上下相邻的两个所述填料球之间互相连接。

作为进一步优选,所述第三挡板在下端弯折,以使所述第三挡板与所述底板之间的夹角为钝角。

作为进一步优选,所述稳流区的底板上设有水泵,以将污水输送至位于沿污水的流向设置的第二个所述曝气头下方的所述氧化沟内。

作为优选,所述出水区设于所述预厌氧区内,所述出水区由第三泥水分离区、清水区、三角堰、出水沟和出水管组成,所述清水区设于所述第三泥水分离区的上方,所述三角堰设于所述清水区的上方,所述出水沟位于所述三角堰的外侧,并通过所述出水管与外部系统连通。

作为进一步优选,所述第一泥水分离区、第二泥水分离区和第三泥水分离区均包括多个斜管,每个区域内相邻的两个所述斜管之间的外壁互相连接,且靠近外侧的多个所述斜管分别连接到对应的挡板上。

作为优选,所述预厌氧区的所述氧化沟内设有出水沟,以连通二沉池,所述出水区设于所述二沉池内,所述二沉池通过泥水分离装置与所述预厌氧区连通,以将分离出的水通入所述预厌氧区。

一种如上所述的双污泥氧化沟反硝化除磷装置的反硝化除磷方法,包括如下步骤:

(1)将从普通污水厂的厌氧池取得的活性污泥投入氧化沟的主沟道中,同时将好氧池末端的活性污泥在所述填料区进行挂膜处理;

(2)生活污水(外加碳源为混合碳源,比例为乙酸钠:丙酸钠=3:1)从进水管通入所述厌氧区,并同时开启所述水泵与曝气头,以维持所述独立硝化区下方的氧化沟内的厌氧缺氧环境和所述独立硝化区内的好氧环境;

(3)步骤(2)中的生活污水进入厌氧区后与来自预厌氧区的泥水混合物相混合,并在所述厌氧区的停留时间为50~90分钟后,所述氧化沟的中上部的泥水混合液经过第一泥水分离区完成澄清,其流量为进水流量的1.2~2倍,然后进入填料区进行硝化反应,停留时间为2小时,其余高浓度的泥水混合液则进入独立硝化区下方的氧化沟流道;

(4)步骤(3)中完成硝化反应后的污水经过第二泥水分离区后进入稳流区,通过水泵将污水抽入沿污水流动方向设置的第二个曝气头下方的氧化沟沟道内,并从此进入所述缺氧区;

(5)所述缺氧区的水力停留时间为6~8小时,然后流经预厌氧区时,中上部的泥水混合液经过第三泥水分离区完成澄清后进入清水区,然后通过三角堰溢流进入出水沟,最后通过出水管排出氧化沟,其余高浓度泥水混合液则继续在氧化沟沟中循环流动;

(6)两周后停止向生活污水中补入外加碳源,仅以生活污水作为进水水源,直至将氧化沟内的活性污泥浓度MLSS控制在3500~4500mg/L。

与现有技术相比,本发明所具有的有益效果是:本发明通过将氧化沟分为预厌氧区/厌氧区/缺氧区/独立硝化区共四个区域,并使独立硝化区的始端位于厌氧区的末段,在独立硝化区的底板以下的氧化沟的沟道内流经高浓度的泥水混合液,通过氧化沟的主沟道始终处于厌氧/缺氧状态,利于反硝化除磷菌成为优势菌种,同时通过在独立硝化区采用生物挂膜,为世代周期较长的硝化菌提供了一个稳定的生存环境,增加了独立硝化区中硝化菌的生物量,提高了独立硝化区的硝化率,能够为反硝化除磷菌提供充足的硝态氮,保证了反硝化除磷的效果。