申请日2015.09.11

公开(公告)日2015.12.02

IPC分类号B01D21/24; B01D21/08

摘要

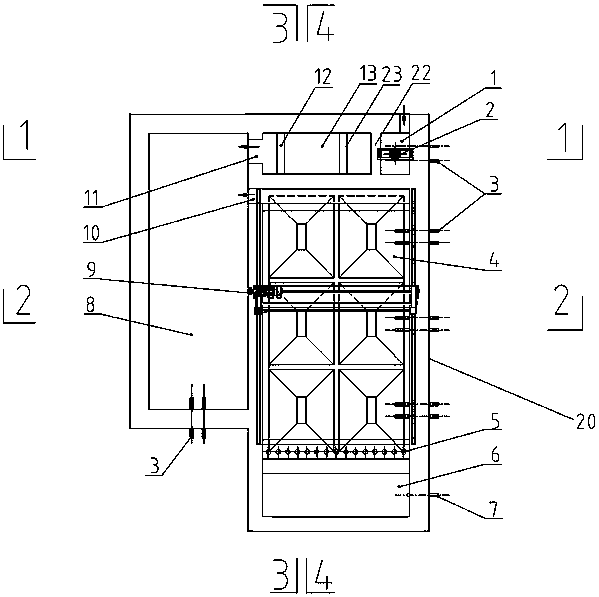

本发明公开了一种可提高有机废水出水质量的二次沉淀池系统,包括混凝池、二次沉淀池和出水集水池,所述混凝池、二次沉淀池和出水集水池沿水流方向依次连接,其特征在于,所述二次沉淀池为平流式沉淀池,其头部池壁上沿池宽度设置具有挡水坝的排泥槽,尾部池壁上设置出水堰,池底设多个集泥斗,所述集泥斗沿池的宽度和长度成排设置并布满池底,每个集泥斗均设独立的排泥管,池的上方设置行走式刮泥机,用于将水面上的浮泥赶至排泥槽,使浮泥远离出水堰,从而提高出水质量。本发明还公开了利用上述系统的有机废水的处理方法。

摘要附图

权利要求书

1.一种可提高有机废水出水质量的二次沉淀池系统,包括混凝池、二次沉淀池和出水集水池,所述混凝池、二次沉淀池和出水集水池沿水流方向依次连接,其特征在于,所述二次沉淀池为平流式沉淀池,其头部池壁上沿池宽度设置具有挡水坝的排泥槽,尾部池壁上设置出水堰,池底设多个集泥斗,所述集泥斗沿池的宽度和长度成排设置并布满池底,每个集泥斗均设独立的排泥管,池的上方设置行走式刮泥机,用于将水面上的浮泥赶至排泥槽,使浮泥远离出水堰。

2.根据权利要求1所述的可提高有机废水出水质量的二次沉淀池系统,其特征在于,所述的出水堰为溢流堰,其底部设置一排淹没式堰孔,堰孔上方设置滤网。

3.根据权利要求1所述的可提高有机废水出水质量的二次沉淀池系统,其特征在于,所述混凝池包括配水池、混凝剂加药装置和絮凝剂加药装置,所述配水池内进水口处设置沿池宽度设置的反应斗,该反应斗具有低于池内水面的水坝,斗内设置搅拌机,所述的混凝剂加药装置和絮凝剂加药装置的药剂出口与反应斗连接,经生化处理后的废水首先进入反应斗内与混凝剂和絮凝剂反应再溢流进入配水池内,所述配水池除进水一侧外的任意一侧设置具有挡水坝的排渣斗。

4.根据权利要求3所述的可提高有机废水出水质量的二次沉淀池系统,其特征在于,所述反应斗内设置与反应斗水坝平行的挡流板,将反应斗内空间分隔成进水区和出水区,其中,所述挡流板与进水口之间的空间为进水区,挡流板与水坝之间的空间为出水区,所述挡流板与反应斗底部具有间距从而连通进水区和出水区,所述搅拌机置于进水区内,所述的混凝剂加药装置和絮凝剂加药装置的药剂出口与进水区连接,经生化处理后的废水首先进入进水区内与混凝剂和絮凝剂反应再进入出水区进而溢流至配水池内。

5.根据权利要求1-4任一项所述的可提高有机废水出水质量的二次沉淀池系统,其特征在于,还包括污泥浓缩池,所述配水池的排渣斗和排泥管、所述二次沉淀池的排泥槽和各排泥管均与污泥浓缩池连接,将浮泥和污泥排放至此进行浓缩处理。

6.根据权利要求5所述的可提高有机废水出水质量的二次沉淀池系统,其特征在于,所述混凝池、二次沉淀池、出水集水池和污泥浓缩池紧挨设置,所述混凝池和二次沉淀池之间通过有孔整流墙连接,所述排泥槽设置在有孔整流墙位于二次沉淀池的侧壁的上部,所述出水集水池位于二次沉淀池的尾部并通过设有出水堰的隔墙与二次沉淀池连接,所述污泥浓缩池位于混凝池和二次沉淀池的同侧并与混凝池和二次沉淀池共用墙体,所述混凝池的排渣斗则设置在与污泥浓缩池相连的墙体上的排放口与污泥浓缩池连通,浮泥进入排渣斗后自流入污泥浓缩池中,所述二次沉淀池的排泥槽的槽口开设在与污泥浓缩池相连的墙体上,池内浮泥进入排泥槽后自流入污泥浓缩池。

7.根据权利要求6所述的可提高有机废水出水质量的二次沉淀池系统,其特征在于,所述有孔整流墙设有一排沿二次沉淀池宽度分布的数个整流孔,整流孔的中心点位于距离池底0.6~1.2米的位置处,作为配水池和二次沉淀池的布水区,各整流孔是边长为0.1~0.2米的方孔,孔间距为0.2~0.4米。

8.使用权利要求1-7二次沉淀池系统的可提高出水质量的废水处理方法,其特征在于,包括以下步骤:

(1)经生化处理后的废水进入混凝池中进行混凝处理,经混凝处理后的废水进入二次沉淀池中进行泥水沉降分离,比水重的污泥颗粒沉降至池底的集泥斗中,比水轻的絮状浮泥浮在水面,水则通过出水堰溢流到出水集水池中;

(2)每天进行1-2次排泥操作,每次排泥时,先排水面浮泥后排池底污泥,提高出水质量。

9.根据权利要求8所述的可提高出水质量的废水处理方法,其特征在于,所述步骤(2)具体操作为:控制出水集水池的出水流速以提升混凝池的配水池和二次沉淀池的水位,待水位高于排渣斗和排泥槽的挡水坝时,先人工驱逐配水池水面上的浮泥至排渣斗,浮泥则自流至污泥浓缩池中;配水池水面浮泥驱逐完毕后,启动行走式刮泥机自二次沉淀池尾部向头部将浮泥驱逐至排泥槽,浮泥则从槽口自流至污泥浓缩池中,重复操作至水面上的浮泥驱逐干净,而后逐一排放集泥斗中的污泥,操作完毕后恢复集水池中的水流速度,排走出水集水池中的水。

10.根据权利要求9所述的可提高出水质量的废水处理方法,其特征在于,在进行集泥斗排泥操作时,首先打开第一个排泥管阀门,再启动抽泥泵进行排泥,每抽完一个集泥斗的污泥后,先打开下一个排泥管阀门再关闭上一个排泥管阀门,即在抽泥过程中必须保持一个排泥管阀门处于开启状态,以此类推直至所有集泥斗的污泥排放完毕。

说明书

一种可提高有机废水出水质量的二次沉淀池系统及处理方法

技术领域

本发明涉及一种可提高有机废水出水质量的二次沉淀池系统。本发明还涉及可提高有机废水出水质量的处理方法。

背景技术

含有机物的工业废水即有机废水处理工艺中,尤其是酯化废水处理工艺,有机废水先经过生化处理再进行混凝沉淀处理。然而,酯化废水经过生化处理后产生很多浮泥,进入混凝反应池后,即使添加混凝剂和絮凝剂也难以除尽,因而池水中经常会有较多的浮泥。过多的浮泥会不利于混凝反应影响后续的沉淀效果,为了提高后续的沉淀效果,需要去除混凝池水面的浮泥,以便提高后续的沉淀效果。经过混凝反应生成的污泥在二次沉淀池虽然大部分能沉淀到池底,但是也有不少污泥成为浮泥飘浮在水面上。如果不及时收集清除这些飘浮在水面上的浮泥,经过一段时间后浮泥就会分散飘荡在水中跟随出水流走,导致出水质量变差,使出水的化学需氧量(CODCr)、五日生物需氧量(BOD5)、悬浮物(SS)、总氮(TN)和总磷(TP)的含量都会增大。为了保证出水达标常需要去除水面的浮泥。目前多依靠人工打捞浮泥,不仅费时费力,而且人工打捞浮泥时易将浮泥打散飘荡在水中跟随出水流走导致出水质量变差。

常规的平流式沉淀池只在沉淀区头部设计一排泥斗和抽泥管,池内设置行车式刮泥机,利用行车式刮泥机的刮泥板驱逐沉淀区底部的污泥至泥斗中。然而,有机废水经过生化处理产生的污泥大部分为合成代谢产物,进过混凝反应后沉淀在沉淀区底部的污泥的密度只略大于水的密度,如果利用行车式刮泥机的刮泥板驱逐这些污泥,污泥容易浮动导致水浑浊,不利于水的净化。另外,对于水面上的浮泥,常规平流式沉淀池多利用行车式刮泥机的刮渣板顺着水的流动方向将浮泥驱逐至池尾部的浮渣槽,这样不利于水与浮泥的分离,影响出水质量。

基于上述原因,需要开发一种能有效去除有机工业废水经混凝处理后产生的污泥及浮泥以提高出水质量的二次沉淀池系统。

发明内容

本发明的目的是提供一种可提高有机废水出水质量的二次沉淀池系统。

本发明的目的通过以下技术方案来实现:一种可提高有机废水出水质量的二次沉淀池系统,包括混凝池、二次沉淀池和出水集水池,所述混凝池、二次沉淀池和出水集水池沿水流方向依次连接,所述二次沉淀池为平流式沉淀池,其头部池壁上沿池宽度设置具有挡水坝的排泥槽,尾部池壁上设置出水堰,池底设多个集泥斗,所述集泥斗沿池的宽度和长度成排设置并布满池底,每个集泥斗均设独立的排泥管,池的上方设置行走式刮泥机,用于将水面上的浮泥赶至排泥槽,使浮泥远离出水堰,有利于浮泥和水的分离。

本发明在二次沉淀池的头部即进水一侧设置排泥槽,由行走式刮泥机将水面上的浮泥驱逐至排泥槽中,使浮泥远离出水堰,避免浮泥随水流进入出水堰,流到出水集水池中。在二次沉淀池的底部设置多排集泥斗并布满整个池底,污泥沉降在各个集泥斗中,无需设置刮泥机收集池底污泥,只要各集泥斗逐一进行排泥操作,就能避免密度只比水稍大的污泥浮起,池内清水区的水保持澄清。由于以上两个设计,使水与污泥及浮泥得到有效分离,提高了出水质量。

进一步地,所述的出水堰为溢流堰,其底部设置一排淹没式堰孔,堰孔上方设置滤网,有效拦截浮泥。所述滤网的网孔的孔径为1~2mm。为提高浮泥拦截效果,所述滤网设置2-5层。

所述的二次沉淀池为长方形,其长度方向为水流方向,长宽比为2~6︰1。所述集泥斗的平面为正方形或长方形。所述二次沉淀池的排泥管入口中心点距离池底0.1~0.2米。

所述混凝池包括配水池、混凝剂加药装置和絮凝剂加药装置,所述配水池内进水口处设置沿池宽度设置的反应斗,该反应斗具有的低于池内水面的水坝,斗内设置搅拌机,所述的混凝剂加药装置和絮凝剂加药装置的药剂出口与反应斗连接,经生化处理后的废水首先进入反应斗内与混凝剂和絮凝剂反应再溢流进入配水池内,所述配水池除进水一侧外的任意一侧设置具有挡水坝的排渣斗,所述排渣斗的挡水坝的顶端高出水面0.1~0.2米。

所述反应斗内设置与反应斗水坝平行的挡流板,将反应斗内空间分隔成进水区和出水区,其中,所述挡流板与进水口之间的空间为进水区,挡流板与水坝之间的空间为出水区,所述挡流板与反应斗底部具有间距从而连通进水区和出水区,所述搅拌机置于进水区内,所述的混凝剂加药装置和絮凝剂加药装置的药剂出口与进水区连接,经生化处理后的废水首先进入进水区内与混凝剂和絮凝剂反应再进入出水区进而溢流至配水池内。

所述配水池底部设排泥管,所述排泥管的入口的中心点距离池底0.1~0.2米。

所述出水集水池设有排水管,管上设有抽水泵或出水管道阀门。

本发明还包括污泥浓缩池,所述配水池的排渣斗和排泥管、所述二次沉淀池的排泥槽和各排泥管均与污泥浓缩池连接,将浮泥和污泥排放至此进行浓缩处理。

本发明可做以下改进:所述混凝池、二次沉淀池、出水集水池和污泥浓缩池紧挨设置,所述混凝池和二次沉淀池之间通过有孔整流墙连接,所述排泥槽设置在有孔整流墙位于二次沉淀池的侧壁的上部,所述出水集水池位于二次沉淀池的尾部并通过设有出水堰的隔墙与二次沉淀池连接,所述污泥浓缩池位于混凝池和二次沉淀池的同侧并与混凝池和二次沉淀池共用墙体,所述混凝池的排渣斗则设置在与污泥浓缩池相连的墙体上的排放口与污泥浓缩池连通,浮泥进入排渣斗后即可自流入污泥浓缩池中,所述二次沉淀池的排泥槽的槽口开设在与污泥浓缩池相连的墙体上,池内浮泥进入排泥槽后自流入污泥浓缩池。

所述有孔整流墙设有一排沿二次沉淀池宽度分布的数个整流孔,各整流孔的中心点位于距离池底0.6~1.2米的位置处,作为配水池和二次沉淀池的布水区,各整流孔是边长为0.1~0.2米的方孔,孔间距为0.2~0.4米。这样的设置不仅布水效果好,还能减轻水流的冲击,有利于二次沉淀池中的污泥沉淀。

本发明的目的之二在于提供使用上述二次沉淀池系统的可提高出水质量的废水处理方法。

本发明第二个目的通过以下技术方案来实现:使用上述二次沉淀池系统的可提高出水质量的废水处理方法,包括以下步骤:

(1)经生化处理后的废水进入混凝池中进行混凝处理,经混凝处理后的废水进入二次沉淀池中进行泥水沉降分离,比水重的污泥颗粒沉降至池底的集泥斗中,比水轻的絮状浮泥浮在水面,水则通过出水堰溢流到出水集水池中;

(2)每天进行1-2次排泥操作,每次排泥时,先排水面浮泥后排池底污泥,提高出水质量。

所述步骤(2)的排泥操作须分步进行,本发明推荐先排浮泥后排放污泥,这样可以延长水力停留时间,尽可能让比水重的悬浮颗粒沉降至集泥斗中,水泥得到充分分离,提高水质。具体操作为:控制出水集水池的出水流速以提升混凝池的配水池和二次沉淀池的水位,待水位高于排渣斗和排泥槽的挡水坝时,先人工驱逐配水池水面上的浮泥至排渣斗,浮泥则自流至污泥浓缩池中;配水池水面浮泥驱逐完毕后,启动行走式刮泥机自二次沉淀池尾部向头部将浮泥驱逐至排泥槽,浮泥则从槽口自流至污泥浓缩池中,重复操作至水面上的浮泥驱逐干净,而后逐一排放集泥斗中的污泥,操作完毕后恢复集水池中的水流速度,以便排走出水集水池中的水。

在进行排泥操作时,首先打开第一个排泥管阀门,再启动抽泥泵进行排泥,每抽完一个集泥斗的污泥后,先打开下一个排泥管阀门再关闭上一个排泥管阀门,即在抽泥过程中必须保持一个排泥管阀门处于开启状态,以此类推直至所有集泥斗的污泥排放完毕。抽泥操作采用逐一排放,可避免排泥时水在抽水泵的作用下出现扰动使集泥斗中的污泥浮起,从而提高水质。

本发明的有益效果是:

1.本发明的二次沉淀池的头部设置排泥槽,在排浮泥时是将浮泥从池的尾部往头部驱赶,使之远离尾部出水堰,避免浮泥随水流进入出水集水池中。池底设多个集泥斗沿池的宽度和长度成排设置并布满池底,污泥沉降在各个集泥斗中,无需设置刮泥机收集池底污泥,各集泥斗逐一进行排泥操作,避免密度只比水稍大的污泥浮起,使水与污泥及浮泥得到有效分离,池内清水区的水保持澄清,提高了出水质量。

2.本发明的二次沉淀池的出水堰采用溢流堰,底部设置一排淹没式堰孔,堰孔上还设置2-5层滤网,提高浮泥的拦截效果。

3.本发明的配水池设置排泥斗,只需将水面上的浮泥驱赶至排渣斗中,浮泥可自流排走,无需人工打捞,省时省力。

4.本发明的混凝池和二次沉淀池之间的整流墙为有孔整流墙,整流孔中心孔位于距离池底0.6~1.2米的位置处,不仅布水效果好,还减轻水流的冲击,有利于二次沉淀池中污泥的沉淀。

5.本发明的二次沉淀池系统的结构合理简单、有效拦截浮泥提高处理出水的水质、排泥操作简单、省时省力。

6.本发明提供废水处理方法先排水面浮泥后排池底污泥,这样可以延长水力停留时间,使泥完全沉降至集泥斗中,水和泥得到充分分离。在排池底污泥时则是各个集泥斗逐一排放,避免同时排放时水产生的扰动使污泥会浮起,从而进一步提高出水水质。