申请日2015.09.02

公开(公告)日2016.01.13

IPC分类号C02F9/14

摘要

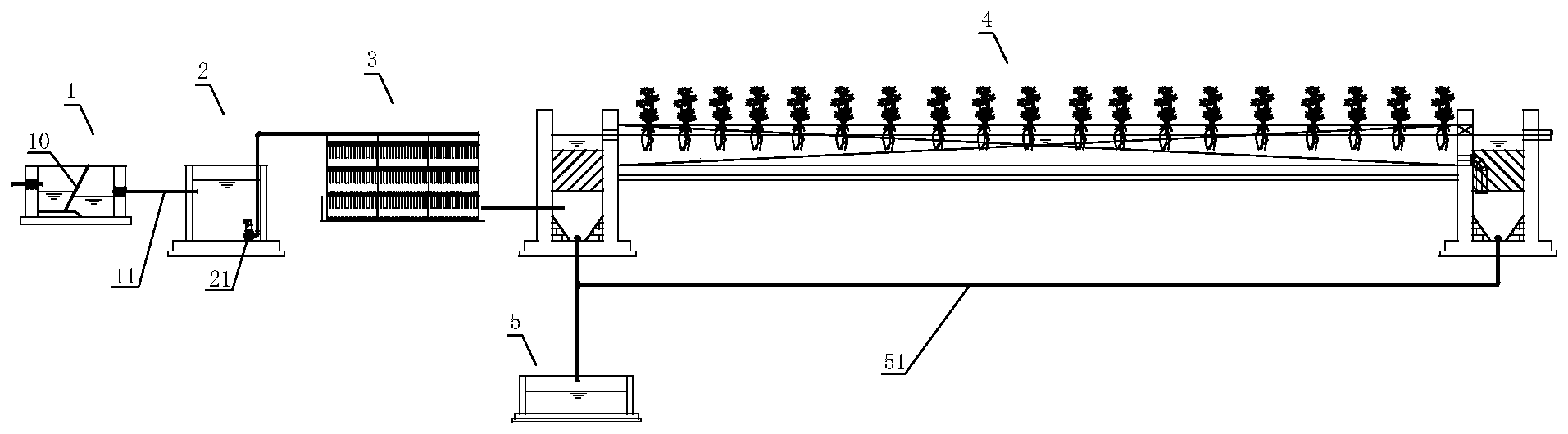

本实用新型公开了一种能耗低、污水处理效果好的低能耗污水处理系统,其包括有依次相连通的格栅池、调节池、多级跌水曝气污水处理装置、人工湿地和污泥池,其中,多级跌水曝气污水处理装置包括与调节池出口相连接的布水器、该布水器下方的集水槽、及设于该布水器与集水槽之间的数个纳米帘式填料结构;人工湿地包括人工湿地区及设于该人工湿地区两端的第一配水渠、第二配水渠,所述第一配水渠、第二配水渠分别由其中部所设置的第一斜管区、第二斜管区分隔为上下两区;在所述第一沉淀区、第二沉淀区底部对应设置有第一穿孔排泥管、第二穿孔排泥管,该第一穿孔排泥管、第二穿孔排泥管分别通过污泥总管与所述污泥池相连通。

摘要附图

权利要求书

1.一种低能耗污水处理系统,其特征在于:包括有依次相连通的格栅池(1)、调节池(2)、多级跌水曝气污水处理装置(3)、人工湿地(4)和污泥池(5),其中,

所述多级跌水曝气污水处理装置(3)包括与所述调节池(2)出口相连接的布水器(31)、该布水器(31)下方的集水槽(32)、及设于该布水器(31) 与集水槽(32)之间的数个纳米帘式填料结构(36),该数个纳米帘式填料结构 (36)间隔叠置,且由所述布水器(31)流向集水槽(32)的水流依次通过该数个纳米帘式填料结构(36);

所述人工湿地(4)包括人工湿地区(41)及设于该人工湿地区(41)两端的第一配水渠(42)、第二配水渠(43),所述第一配水渠(42)、第二配水渠(43) 分别由其中部所设置的第一斜管区(421)、第二斜管区(431)分隔为上下两区,该第一配水渠(42)、第二配水渠(43)下部区域对应为第一沉淀区(422)、第二沉淀区(432),由所述集水槽(32)通过第一排水管(33)排出的水流依次经由所述第一沉淀区(422)、第一斜管区(421)、第一配水渠(42)上部区域、人工湿地区(41)、第二沉淀区(432)、第二斜管区(431)后,最后由第二配水渠(43)上部区域上的出水管(437)排出;

在所述第一沉淀区(422)、第二沉淀区(432)底部对应设置有第一穿孔排泥管(424)、第二穿孔排泥管(434),该第一穿孔排泥管(424)、第二穿孔排泥管(434)分别通过污泥总管(51)与所述污泥池(5)相连通。

2.根据权利要求1所述低能耗污水处理系统,其特征在于:所述纳米帘式填料结构(36)包括有若干个自然下垂的帘式曝气条、用于起支撑作用并可组装成多层架体结构的承托边框(34)、设置于该承托边框(34)上且用于定位所述帘式曝气条的若干填料支架(35)。

3.根据权利要求2所述低能耗污水处理系统,其特征在于:所述数个纳米帘式填料结构(36)均水平设置,且相邻纳米帘式填料结构(36)之间的间距相等。

4.根据权利要求2或3所述低能耗污水处理系统,其特征在于:所述帘式曝气条包括表面的好氧微生物菌群区和内部的兼氧微生物菌群区。

5.根据权利要求1所述低能耗污水处理系统,其特征在于:所述纳米帘式填料结构(36)上端设有普通填料层或强化去污填料层(37)。

6.根据权利要求1所述低能耗污水处理系统,其特征在于:所述第一沉淀区(422)、第二沉淀区(432)截面底部均呈上宽下窄的倒梯形状,所述第一穿孔排泥管(424)、第二穿孔排泥管(434)对应设于该第一沉淀区(422)、第二沉淀区(432)的倒梯形状底部,并对应沿所述第一配水渠(42)、第二配水渠 (43)长度方向设置。

7.根据权利要求1所述低能耗污水处理系统,其特征在于:在所述第一沉淀区(422)上设有与所述第一排水管(33)相连通的进水管(423);所述第一配水渠(42)上部区域与所述人工湿地区(41)之间连通有第一过水管(425),所述人工湿地区(41)与所述第二沉淀区(432)之间连通有第二过水管(435),在所述第二配水渠(43)上部区域外接有第二排水管(437)。

8.根据权利要求7所述低能耗污水处理系统,其特征在于:在所述人工湿地区(41)与所述第二配水渠(43)上部区域之间连通有溢流孔(436)。

9.根据权利要求8所述低能耗污水处理系统,其特征在于:所述第一过水管(425)、第二过水管(435)、溢流孔(436)数量为多个,其分别并列于所述人工湿地区(1)的两端。

10.根据权利要求1所述低能耗污水处理系统,其特征在于:所述格栅池 (1)中斜向设置有供水流通过的格栅(10),该格栅池(1)与所述调节池(2) 之间通过连接管(11)相连通;在所述调节池(2)底部设有潜水泵(21)与所述多级跌水曝气污水处理装置(3)的布水器(31)相连通。

说明书

低能耗污水处理系统

技术领域

本实用新型涉及一种低能耗污水处理系统,属于污水处理技术领域。

背景技术

污水处理设备能有效地处理城区的生活污水、工业废水等,避免污水及污染物直接流入水域中,对改善生态环境、提升城市品位和促进经济发展具有重要意义。

目前污水处理设备所采用的方法多样如物理法、化学法、物理化学法及生物法,其中生物法采用微生物在污水中对有机物进行氧化、分解形成新陈代谢过程,进而对污水中的COD、氨氮、磷酸盐等污染物质进行有效去除,达到污水处理的目的。而物理法即是采用沉淀法、过滤法、隔油和气浮、离心分离等物理原理和方法来去除污水中污染物的污水处理方法。目前有很多将物理法和微生物法相结合来对污水进行处理。

基于此,本实用新型即在此基础之上设计。

发明内容

针对上述现有技术中的不足之处,本实用新型旨在提供一种低能耗污水处理系统,其结构简单,设计新颖,通过生物和物理相结合的方法实现了对污水的有效处理,效果明显,且能耗低。

为了实现上述目的,本实用新型的技术方案:一种低能耗污水处理系统,其包括有依次相连通的格栅池、调节池、多级跌水曝气污水处理装置、人工湿地和污泥池,其中,

所述多级跌水曝气污水处理装置包括与所述调节池出口相连接的布水器、该布水器下方的集水槽、及设于该布水器与集水槽之间的数个纳米帘式填料结构,该数个纳米帘式填料结构间隔叠置,且由所述布水器流向集水槽的水流依次通过该数个纳米帘式填料结构;

所述人工湿地包括人工湿地区及设于该人工湿地区两端的第一配水渠、第二配水渠,所述第一配水渠、第二配水渠分别由其中部所设置的第一斜管区、第二斜管区分隔为上下两区,该第一配水渠、第二配水渠下部区域对应为第一沉淀区、第二沉淀区,由所述集水槽通过第一排水管排出的水流依次经由所述第一沉淀区、第一斜管区、第一配水渠上部区域、人工湿地区、第二沉淀区、第二斜管区后,最后由第二配水渠上部区域上的出水管排出;

在所述第一沉淀区、第二沉淀区底部对应设置有第一穿孔排泥管、第二穿孔排泥管,该第一穿孔排泥管、第二穿孔排泥管分别通过污泥总管与所述污泥池相连通。

进一步的,所述纳米帘式填料结构包括有若干个自然下垂的帘式曝气条、用于起支撑作用并可组装成多层架体结构的承托边框、设置于该承托边框上且用于定位所述帘式曝气条的若干填料支架。

进一步的,所述数个纳米帘式填料结构均水平设置,且相邻纳米帘式填料结构之间的间距相等。

进一步的,所述帘式曝气条包括表面的好氧微生物菌群区和内部的兼氧微生物菌群区。

进一步的,所述纳米帘式填料结构上端设有普通填料层或强化去污填料层。

进一步的,所述第一沉淀区、第二沉淀区截面底部均呈上宽下窄的倒梯形状,所述第一穿孔排泥管、第二穿孔排泥管对应设于该第一沉淀区、第二沉淀区的倒梯形状底部,并对应沿所述第一配水渠、第二配水渠长度方向设置。

进一步的,在所述第一沉淀区上设有与所述第一排水管相连通的进水管;所述第一配水渠上部区域与所述人工湿地区之间连通有第一过水管,所述人工湿地区与所述第二沉淀区之间连通有第二过水管,在所述第二配水渠上部区域外接有第二排水管。

进一步的,在所述人工湿地区与所述第二配水渠上部区域之间连通有溢流孔。

进一步的,所述第一过水管、第二过水管、溢流孔数量为多个,其分别并列于所述人工湿地区的两端。

进一步的,所述格栅池中斜向设置有供水流通过的格栅,该格栅池与所述调节池之间通过连接管相连通;在所述调节池底部设有潜水泵与所述多级跌水曝气污水处理装置的布水器相连通。

本实用新型的有益效果:结构简单,设计新颖,依次通过格栅池滤渣、调节池均匀水质水量、多级跌水曝气装置利用生物群去除污染物质后,再通过人工湿地及其两侧的配水渠进行泥水分离、湿地效应后完成对污水的处理,总的来说,通过生物和物理相结合的方法实现了对污水的有效处理,试验效果明显,且能耗低。