申请日2014.11.21

公开(公告)日2015.01.21

IPC分类号C02F9/06

摘要

本实用新型涉及污水处理领域,公开了一种一体化脱氮除磷污水处理装置,由通过第一、第二和第三溢流口连通的脱硝池、反应池、除磷池和除氨池组成;脱硝池上部设有进水管,脱硝池内部进水管下方装有脱硝填料层,第一溢流口位于脱硝填料层下方的脱硝池后侧壁上;反应池内设pH调节管和多个导流板,第二溢流口位于反应池后侧壁下部;除磷池内第二溢流口下方设有集泥槽,集泥槽底部设有排泥管,第三溢流口位于除磷池后侧壁上部;除氨池内第三溢流口下方设有除氨填料层,在除氨填料层下方除氨池下部设有出水管,出水管下方、除氨池内底部设有曝气吹脱装置以及吹脱气管,除氨池顶部有排气管。本装置能将污水中的氮和磷一体化同步去除,效率高,成本低。

权利要求书

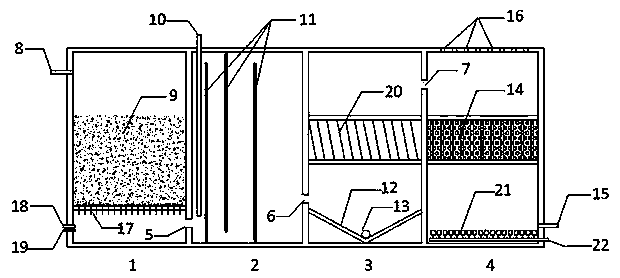

1.一种一体化脱氮除磷污水处理装置,其特征在于,由依次相通的脱硝池(1)、反应池(2)、除磷池(3)和除氨池(4)组成,其中脱硝池(1)和反应池(2)之间、反应池(2)和除磷池(3)之间以及除磷池(3)和除氨池(4)之间分别通过第一溢流口(5)、第二溢流口(6)和第三溢流口(7)相通;在脱硝池(1)上部设有进水管(8),脱硝池(1)内部、进水管(8)下方装有脱硝填料层(9),所述第一溢流口(5)位于脱硝填料层(9)下方的脱硝池(1)后侧壁上;在反应池(2)内设置pH调节管(10)和竖直交错放置的多个导流板(11),所述第二溢流口(6)位于反应池(2)后侧壁下部;在除磷池(3)内、第二溢流口(6)下方设有集泥槽(12),集泥槽(12)底部设有排泥管(13),所述第三溢流口(7)位于除磷池(3)后侧壁上部;在除氨池(4)内第三溢流口(7)下方设有除氨填料层(14),在该除氨填料层(14)下方、除氨池(4)下部设有出水管(15),在所述出水管(15)下方、除氨池(4)内底部设有曝气吹脱装置(21)以及与其配套使用的吹脱气管(22),在除氨池(4)顶部设有排气管(16)。

2.根据权利要求1所述的一体化脱氮除磷污水处理装置,其特征在于,在所述脱硝池(1)内、脱硝填料层(9)下方、第一溢流口(5)上方还设有气水反冲洗滤头(17),在脱硝池(1)前侧壁上、气水反冲洗滤头(17)下方还设有与其配套使用的反冲气管(18)和反冲水管(19)。

3.根据权利要求1所述的一体化脱氮除磷污水处理装置,其特征在于,在所述除磷池(3)内、第二溢流口(6)和第三溢流口(7)之间还设有斜板(20)。

4.根据权利要求3所述的一体化脱氮除磷污水处理装置,其特征在于,所述斜板(20)的水平倾角为55°~60°。

5.根据权利要求1所述的一体化脱氮除磷污水处理装置,其特征在于,所述多个导流板(11)之间的间距依水流方向从前至后依次增大。

6.根据权利要求1所述的一体化脱氮除磷污水处理装置,其特征在于,所述脱硝填料层(9)为铁屑与碳屑的混合物。

7.根据权利要求6所述的一体化脱氮除磷污水处理装置,其特征在于,所述铁屑与碳屑的质量比为4:1。

8.根据权利要求1~7中任一项所述的一体化脱氮除磷污水处理装置,其特征在于,所述除氨填料层(14)为陶瓷拉西环材料。

9.根据权利要求1~7中任一项所述的一体化脱氮除磷污水处理装置,其特征在于,所述除氨填料层(14)的厚度为25~55mm。

说明书

一体化脱氮除磷污水处理装置

技术领域

本实用新型涉及污水处理技术领域,特别涉及一种一体化脱氮除磷污水处理装置。

背景技术

近年来,随着我国经济的迅猛发展和城市化进程的快速推进,各类污水及污染物排放量激增,导致水体氮磷含量大幅上升,水体富营养化程度日益严重。为此,从国家到地方都制定或修订了更为严格的污水排放标准,以期大幅降低氮、磷等污染物的排放总量。如,现行我国《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准中规定:总氮(以N计)≤15mg/L,氨氮(以N计)≤5mg/L ,磷酸盐(以P计)≤0.5mg/L。但当前我国各类城镇污水处理厂中的主体工艺均为二级生化工艺;受到工艺特点、运行状况和建设年代等多种因素的影响,这些处理工艺主要以有机污染物的去除为主,二级生化出水中仍含有相当数量的氮、磷等污染物质,已很难符合排放标准限值和水环境保护的要求。因此,对城镇污水二级生化出水进行深度处理,进一步降低出水中的氮、磷等污染物浓度,已成为当前污水处理厂提标改造过程中的重要工作。

目前,国内外常用的二级生化出水深度处理技术主要有生化脱氮除磷工艺、化学脱氮除磷工艺、膜处理工艺等。其中生化脱氮除磷法由于生化处理原理的局限性,其出水很难达到相关新标准的严格要求,且生物深度处理工艺复杂,运行管理要求极高,存在水力停留时间长、污泥量大、运行费用高、处理效果不稳定等缺点。而常用化学深度处理工艺虽然除磷效果较好,但对氮的处理效果较差;一般与生物脱氮工艺联合使用,使工艺过程变得较为繁琐,在土地资源紧张地区和已有污水处理厂改造工程中的应用受到极大的限制。膜处理工艺则因为在污水处理中存在造价高、易污染等问题,尚未在我国大范围推广和使用。

实用新型内容

实用新型目的:针对现有技术中存在的问题,本实用新型提供一种一体化脱氮除磷污水处理装置,能够将污水中的氮和磷在同一个装置中一体化同步深度去除,处理效率高,运行成本低廉。

技术方案:本实用新型提供了一种一体化脱氮除磷污水处理装置,由依次相通的脱硝池、反应池、除磷池和除氨池组成,其中脱硝池和反应池之间、反应池和除磷池之间以及除磷池和除氨池之间分别通过第一溢流口、第二溢流口和第三溢流口相通;在脱硝池上部设有进水管,脱硝池内部、进水管下方装有脱硝填料层,所述第一溢流口位于脱硝填料层下方的脱硝池后侧壁上;在反应池内设置pH调节管和竖直交错放置的多个导流板,所述第二溢流口位于反应池后侧壁下部;在除磷池内、第二溢流口下方设有集泥槽,集泥槽底部设有排泥管,所述第三溢流口位于除磷池后侧壁上部;在除氨池内第三溢流口下方设有除氨填料层,在该除氨填料层下方、除氨池下部设有出水管,在所述出水管下方、除氨池内底部还设有曝气吹脱装置以及与其配套使用的吹脱气管,在除氨池顶部设有排气管。

进一步地,在所述脱硝池内、脱硝填料层下方、第一溢流口上方还设有气水反冲洗滤头;在所述脱硝池前侧壁上、气水反冲洗滤头下方还设有与其配套使用的反冲气管和反冲水管。通过设置气水混合反冲装置,在本污水处理装置不工作时可以对脱硝填料层进行定期反冲洗,水流和气流高速冲刷脱硝填料层,使其膨胀、松动,可有效防止脱硝填料层板结、堵塞;同时也可去除脱硝填料层内沉积的污垢,促进脱硝填料层表面更新,提高其脱硝的反应速率。

进一步地,在所述除磷池内、第二溢流口和第三溢流口之间还设有斜板;所述斜板的水平倾角为55°~60°。为了增加污水进入除磷池后的沉淀面积,提高不溶性含磷絮体的沉降效率,本实用新型中在除磷池内、第二溢流口和第三溢流口之间还设有水平角度为55°~60°的斜板;不溶性含磷絮体能够在斜板区发生沉淀,实现高效除磷。

优选地,所述多个导流板之间的间距依水流方向从前至后依次增大。间距逐渐扩大的竖直导流板形成过流间距逐渐变大的反应区,诱导反应区内水流速度由快到慢变化,促进不溶性含磷絮体的形成和长大,本实用新型中优选设置3道导流板。

优选地,所述脱硝填料层为铁屑与碳屑的混合物;所述铁屑和碳屑的质量比为4:1。利用废铁屑、废炭屑等常见工业废弃物作为脱硝填料层的原料处理污水,既可达到了较高的污水脱硝效率,也具有以废治废的环境效益;质量比4:1设置,利用铁碳间形成的原电池反应将污水中硝酸盐氮还原转化;另外还可以利用脱硝池中溶出的三价铁离子与污水中的含磷污染物在反应池内产生化学絮凝反应形成不溶性含磷絮体,为后续在除磷池内的除磷做好准备。

优选地,所述除氨填料层为陶瓷拉西环材料;所述除氨填料层的厚度为25~55mm。除氨池中设置陶瓷拉西环填料层,增大气液接触反应面积,提高污水中氨的分离效率,达到高效除氨的效果。

工作原理及有益效果:将待处理污水从进水管泵入脱硝池,通过脱硝填料层时发生原电池反应,将污水中硝酸盐氮转化为氨态氮和氮气,实现强化脱硝;污水通过脱硝池脱硝后进入反应池,通过pH调节管调节污水pH值,利用脱硝池溶出的离子与污水中的含磷污染物发生的化学絮凝反应,形成不溶性的含磷絮体,并通过多个导流板间反应区内的诱导流动,促进不溶性的含磷絮体进一步絮凝长大,然后进入除磷池,不溶性的含磷絮体在除磷池内发生沉淀,实现高效除磷,除磷池中的不溶性的含磷絮体由集泥槽收集,经排泥管排出;除磷后的污水以溢流方式进入除氨池自上而下流动,除氨池底部的吹脱气管能够通过外接空气压缩机(或高压气源)向曝气吹托装置内输入高压空气,使曝气吹脱装置释放大量微气泡;进入除氨填料层内的污水中的氨态氮与微气泡充分接触后,由液相向气相高效转移并随微气泡上升至除氨池顶部经排气管排出,完成高效除氨,处理后的污水通过出水管排出。本污水处理装置在一个反应装置中即能够达到同步深度脱氮除磷的目的,工艺简单、结构紧凑、占地面积小,同时对污水中的有机污染物、颗粒态杂质等也具有一定的净化作用,能够以较小的运行成本获得最佳的处理效果,实现较高的经济效益和环境效益,具有良好的应用前景。