申请日2013.10.12

公开(公告)日2014.03.26

IPC分类号C02F3/34

摘要

本实用新型涉及用于生物污水处理的澄清装置,包括泥水混合区、生物絮凝区、导流区、澄清区、污泥回流区和污泥浓缩区。通过这六个功能区的配合,该澄清装置能形成泥渣循环,有利于减少碳源流失,提高微生物浓度;具有水解作用,利用水解酸化菌改善污水的可生化性,有利于后续生物处理反硝化去除总氮;具有传统初沉池去除悬浮物的功能。

权利要求书

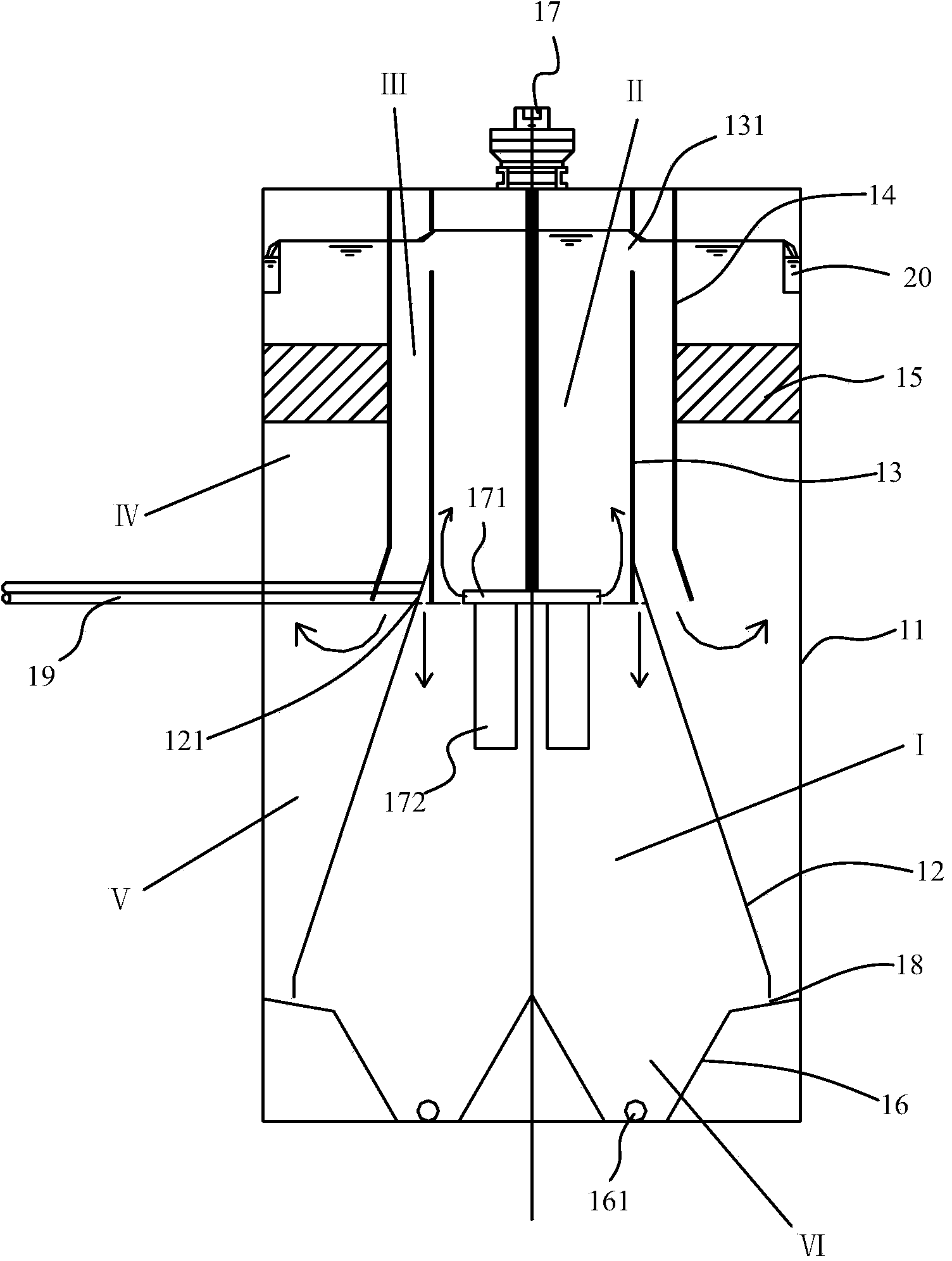

1.一种用于生物污水处理的澄清装置,其特征在于,包括:

位于所述澄清装置的中下部的圆台形泥水混合区,所述泥水混合区的上部 设有与进水管连通的污水入口;

位于所述泥水混合区上方并与所述泥水混合区的上部连通的圆柱形生物 絮凝区;

位于所述生物絮凝区外侧并在上部与所述生物絮凝区连通的圆环形导流 区;

位于所述导流区外侧并在下部与所述导流区连通的澄清区,所述澄清区内 设有填料层,且所述澄清区的上部设置用于收集所述澄清区的出水的环状集水 渠;

位于所述导流区和澄清区下方的泥水混合区外侧且与所述导流区和澄清 区下部连通以收集所述澄清区分离出来的污泥的污泥回流区,所述污泥回流区 的下部设有与所述泥水混合区的下部连通的污泥回流缝;以及

位于所述泥水混合区的下方并与所述泥水混合区的下部连通以存放所述 泥水混合区沉淀下来的污泥的污泥浓缩区;

其中,所述泥水混合区和所述生物絮凝区还设有机械搅拌器以将泥水混合 区内由进水管进来的污水和由污泥回流区回流的污泥混合并提升到生物絮凝 区。

2.根据权利要求1所述的澄清装置,其特征在于,所述机械搅拌器的叶 轮位于生物絮凝区的下部,叶轮下部连接的桨叶位于泥水混合区的上部。

3.根据权利要求1所述的澄清装置,其特征在于,所述泥水混合区和生 物絮凝区的容积为所述澄清装置的总容积的60%。

4.根据权利要求1所述的澄清装置,其特征在于,所述填料层为蜂窝斜 管填料层或鹅卵石填料层。

5.根据权利要求4所述的澄清装置,其特征在于,所述填料层的高度为 0.5~1.0米。

6.根据权利要求1所述的澄清装置,其特征在于,所述澄清装置的中下 部设置一圆台形筒限定所述泥水混合区,所述圆台形筒的上端侧壁设有所述污 水入口,所述圆台形筒的上方设第一圆筒限定所述生物絮凝区,所述第一圆筒 的外部设第二圆筒,所述第一圆筒的外表面和第二圆筒的内表面之间限定所述 导流区,且所述第一圆筒的上端侧壁设有连通生物絮凝区和导流区的通道,所 述第二圆筒的外表面和所述澄清装置的内壁之间限定所述澄清区。

7.根据权利要求6所述的澄清装置,其特征在于,所述圆台形筒的下方 设一环状集泥斗限定所述污泥浓缩区,所述环状集泥斗的上缘延伸至与所述澄 清装置的内壁相接触,从而在所述圆台形筒的外表面、所述澄清装置的内壁和 所述环状集泥斗的上缘之间限定所述污泥回流区,在所述圆台形筒的下缘和所 述环状集泥斗的上缘之间形成所述污泥回流缝。

8.根据权利要求7所述的澄清装置,其特征在于,所述环状集泥斗的底 部布设有穿孔管,所述穿孔管上安装多个垂直向下排列的射流孔。

9.根据权利要求1所述的澄清装置,其特征在于,所述澄清装置还包括 与所述环状集水渠连通的集水槽、与所述集水槽连通的集水管。

说明书

用于生物污水处理的澄清装置

技术领域

本实用新型涉及生物污水处理技术,更具体地说,涉及一种用于生物污水 处理的澄清装置。

背景技术

生物法污水处理工艺系统一般由预处理系统和生物反应主处理系统组成, 而预处理系统中初沉池是其主要组成部分。初沉池可除去废水中的悬浮物。废 水经初沉后,约可去除悬浮物的40%、BOD(Biochemical oxygen demand,生 化需氧量)的20%,减轻了后续处理设施的负荷。对于生活污水和悬浮物较高 的工业污水均易采用初沉池预处理。

但是,在实际工程运行中初沉池对于BOD的去除,却造成了碳源流失, 降低了BOD/COD的值,不利于后续工艺的生化处理。污水处理对于总氮的去 除要求越来越高,是当前和今后的热点。去除总氮需要反硝化,需要碳源,采 用传统初沉池碳源流失严重,不利于去除总氮。

在生物法污水处理中,污泥常常被作为微生物的载体,只有微生物和停留 时间均满足,生物作用的效果才能较明显。而采用现有的初沉池,污泥沉降后 不能循环,直接被排掉,污泥里的微生物与污水接触很少,所以现有初沉池几 乎不存在生物作用。另外,现有初沉池为了排放彻底,容易造成排泥过量现象。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题在于,针对现有初沉池的上述缺陷,提供一 种用于生物污水处理的澄清装置,既具有传统初沉池去除悬浮物的功能,又能 形成泥渣循环且具有生物水解作用。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:提出一种用于生物污水 处理的澄清装置,包括:

位于所述澄清装置的中下部的圆台形泥水混合区,所述泥水混合区的上部 设有与进水管连通的污水入口;

位于所述泥水混合区上方并与所述泥水混合区的上部连通的圆柱形生物 絮凝区;

位于所述生物絮凝区外侧并在上部与所述生物絮凝区连通的圆环形导流 区;

位于所述导流区外侧并在下部与所述导流区连通的澄清区,所述澄清区内 设有填料层,且所述澄清区的上部设置用于收集所述澄清区的出水的环状集水 渠;

位于所述导流区和澄清区下方的泥水混合区外侧且与所述导流区和澄清 区下部连通以收集所述澄清区分离出来的污泥的污泥回流区,所述污泥回流区 的下部设有与所述泥水混合区的下部连通的污泥回流缝;以及

位于所述泥水混合区的下方并与所述泥水混合区的下部连通以存放所述 泥水混合区沉淀下来的污泥的污泥浓缩区;

其中,所述泥水混合区和所述生物絮凝区还设有机械搅拌器以将泥水混合 区内由进水管进来的污水和由污泥回流区回流的污泥混合并提升到生物絮凝 区。

一个实施例中,所述机械搅拌器的叶轮位于生物絮凝区的下部,叶轮下部 连接的桨叶位于泥水混合区的上部。

一个实施例中,所述泥水混合区和生物絮凝区的容积为所述澄清装置的总 容积的60%。

一个实施例中,所述填料层为蜂窝斜管填料层或鹅卵石填料层。

一个实施例中,所述填料层的高度为0.5~1.0米。

一个实施例中,所述澄清装置的中下部设置一圆台形筒限定所述泥水混合 区,所述圆台形筒的上端侧壁设有所述污水入口,所述圆台形筒的上方设第一 圆筒限定所述生物絮凝区,所述第一圆筒的外部设第二圆筒,所述第一圆筒的 外表面和第二圆筒的内表面之间限定所述导流区,且所述第一圆筒的上端侧壁 设有连通生物絮凝区和导流区的通道,所述第二圆筒的外表面和所述澄清装置 的内壁之间限定所述澄清区。

一个实施例中,所述圆台形筒的下方设一环状集泥斗限定所述污泥浓缩 区,所述环状集泥斗的上缘延伸至与所述澄清装置的内壁相接触,从而在所述 圆台形筒的外表面、所述澄清装置的内壁和所述环状集泥斗的上缘之间限定所 述污泥回流区,在所述圆台形筒的下缘和所述环状集泥斗的上缘之间形成所述 污泥回流缝。

一个实施例中,所述环状集泥斗的底部布设有穿孔管,所述穿孔管上安装 多个垂直向下排列的射流孔。

一个实施例中,所述澄清装置还包括与所述环状集水渠连通的集水槽、与 所述集水槽连通的集水管。

本实用新型的澄清装置通过泥水混合区、生物絮凝区、导流区、澄清区、 污泥回流区和污泥浓缩区这六个功能区的配合,提供如下有益效果:

1)能形成泥渣循环,有利于减少碳源流失,提高微生物浓度,从而克服 了传统初沉池污泥不能形成循环、微生物量少、碳源流失严重的现象。

2)具有水解功能,能将大分子物质转化为小分子物质,提高了废水的 BOD/COD比,增加了污水的可生化性,为后续的生化处理创造了良好的环境。

3)由于澄清区加装了填料,分离效果好,能有效分离漂浮物和细小泥沙 等无机物,有效减少了该装置的容积。