申请日2007.03.29

公开(公告)日2007.11.21

IPC分类号B01D21/00

摘要

本发明属水处理技术领域,具体为一种高效澄清水处理装置和工艺。装置的中间部位为两个容积絮凝室,其内设有网孔扰流装置,容积絮凝室下部为预沉室。活性泥渣悬浮层在容积絮凝室的外侧周围,其上方设置斜管,下方设置浓缩室,排渣管均匀设置在活性泥渣悬浮层中,澄清池的底部为排泥斗,有虹吸排泥管与排泥斗连通。在容积絮凝室的上部周围设有排渣槽,由管道与排泥管连通,虹吸排泥管与污泥回用池相连;排泥斗与回用污泥泵相连。本装置的水处理工艺集小气浮、容积絮凝、活性泥渣层絮凝及回用技术于一体,与传统混凝沉淀工艺相比,节省占地40%,投药量约降低10%,处理效率提高15%。

权利要求书

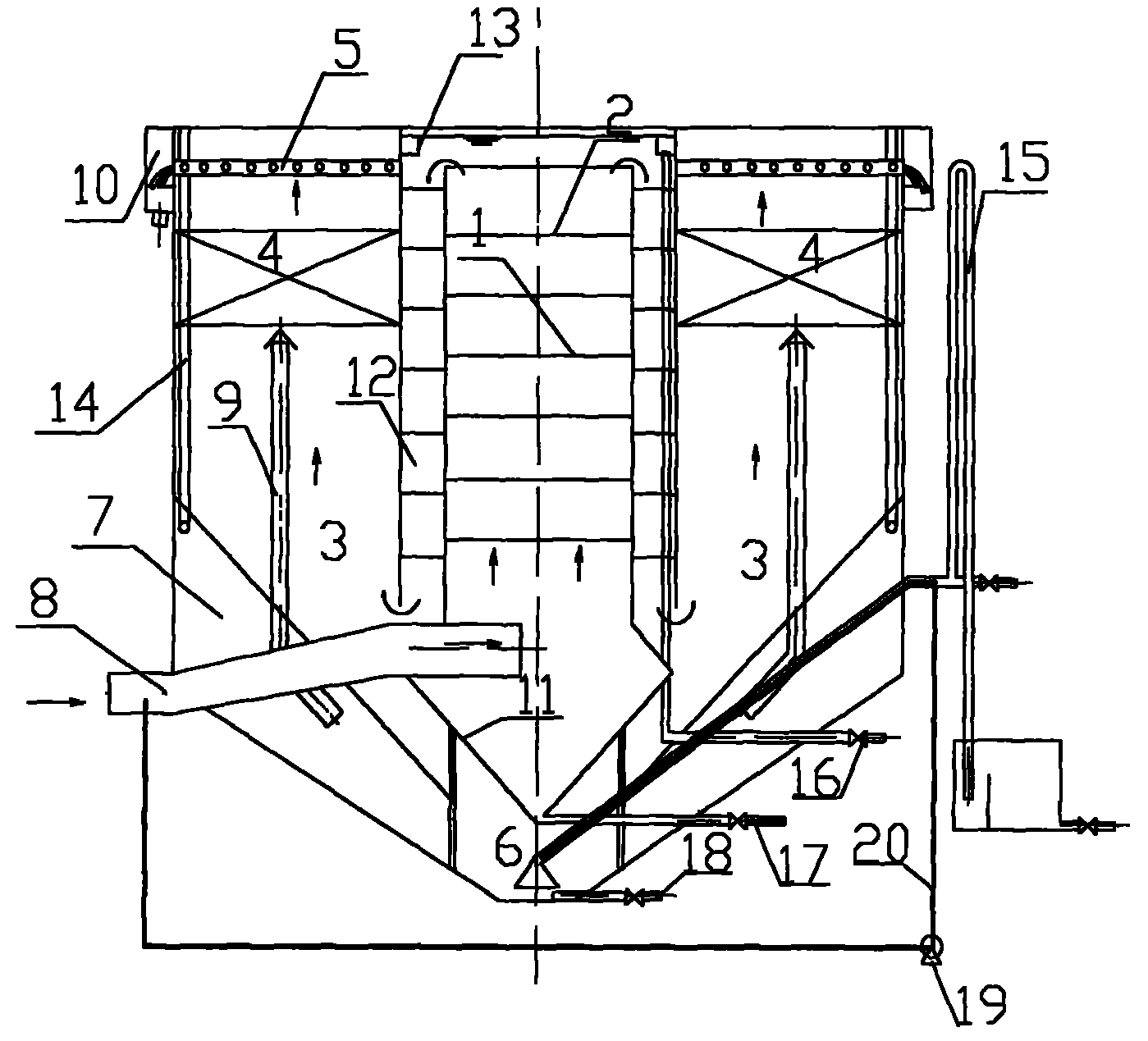

1、一种高效澄清水处理装置,其特征在于:它由容积絮凝室(1)和(12),网孔扰流装 置(2),预沉室(11),进水渐变管(8),活性泥渣悬浮层(3),斜管(4),集水系统(5),小 排泥管(20),回用污泥泵(19),排泥斗(6),泥渣浓缩室(7),排渣管(9),出水渠(10), 排渣槽(13),强制出水管(14),虹吸排泥管(15),排泥管(16)、(17)、(18)组合构成;其 中容积絮凝室(1)和(12)分别位于装置的中间部位,网孔扰流装置(2)设置于容积絮凝室(1) 和(12)中;预沉室(11)位于容积絮凝室(1)下部;

进水渐变管(8)设置在澄清池下侧,与预沉室(11)连通,预沉室(11)的底部设 有排泥管(17);活性泥渣悬浮层(3)在容积絮凝室(12)的外侧周围;活性泥渣悬浮层 (3)的上方设置斜管(4),下方设置浓缩室(7),排渣管(9)均匀设置在活性泥渣悬浮 层(3)中,将泥渣悬浮层(3)与泥渣浓缩室(7)相连通;在斜管(4)的上方为清水区, 在清水区内设置集水系统(5),清水区的外侧设置了出水渠(10);澄清池的底部为排泥 斗(6),在澄清池外侧设置有虹吸排泥管(15),由管道与排泥斗(6)连通;在容积絮凝 室(12)的上部周围设有排渣槽(13),由管道与排泥管(16)连通;虹吸排泥管(15) 中有小排泥管(20)与回用污泥泵(19)相连,回用污泥泵(19)通过管道及计量设施与 进水渐变管(8)相连。

2、根据权利要求1所述的高效澄清水处理装置,其特征在于:所述的网孔绕流装置 (2)分为三段,每段的网孔层根据初始粒子絮凝要求设置为不同的网孔及间距,网孔层 为2~6层,网孔的大小为25-55mm,厚度为10-45mm。

3、根据权利要求1所述的高效澄清水处理装置,其特征在于:所述排渣管(9)数量 为3~12根,沿澄清池平面均匀布置。

4、根据权利要求1所述的高效澄清水处理装置,其特征在于:所述斜管(4)的替 代物是U型沉淀斜管或斜板。

5、一种利用如权利要求1所述的高效澄清水处理装置的水处理工艺,其特征在于具 体步骤如下:原水在投加混凝剂后,由混合装置混合均匀,从渐变管(8)从澄清池下部 进入澄清池内的预沉室(11),控制进入渐变管(8)内的水流速度由0.6-1.5m/s渐变为 0.1-0.3m/s;在预沉室(11)内,其中大颗粒的泥沙发生沉降;水流经过缓冲后依次进入 高效容积网孔絮凝室(1)和12,容积絮凝室内的上升水流速度控制在0.02-0.15m/s,网 孔扰流装置(2)的网孔内的流速与容积絮凝室内的流速比控制在1.2-1.8之间,上升水流 经扰流装置(2)后,因动势能转换的惯性效应而产生微涡漩,使粒子之间的碰撞几率增 加,初始粒子经过多次触变而形成絮凝颗粒称之为次生粒子;水中溶解气体以及一级泵气 蚀作用产生的微气泡因减压而对水中的部分有机物和部分藻类产生气浮作用,使得轻于水 比重的矾花、有机物和部分藻类通过气浮作用去除;气浮产生的浮渣在辐射水流推动下由 上部周边排渣槽(13)收集后适时排放;带有次生粒子的水体通过导流管配流均匀地进入 高体积浓度活性泥渣悬浮层(3)中,进一步发生接触絮凝,成长为一定粒度的絮体,其 中,一部分发生沉降浓缩,通过导流排渣管(9)进入浓缩室(7);一部分随着水流上升,其 上升设计流速为1-5mm/s,其间与经斜管(4)泥水分离后的下滑活性泥渣在上下循环回流的 摩擦和挤压旋转作用下,形成致密化的活性结团絮凝球体,并不断吸附水中的部分有机物 和微量有毒重金属元素;水流经斜管(4)的沉降区时,由于絮体的比重增加,泥水得到 很好的分离,原水中的清水经池体上面的集水管(5)收集后流入出水渠(10)。

6、根据权利要求2所述的高效澄清水处理工艺,其特征在于工艺中产生的泥渣分三 部分排除:a.由容积絮凝室(1)底部泥砂斗泥沙预沉,由排渣管17适时排除;b.气浮产 生的浮渣进入排渣槽(13)后,由排渣管16适时排除;c.活性泥渣层(3)的上部多余的 泥渣,在强制出水的作用下通过排渣管(9)进入浓缩室(7)中浓缩沉淀,再由澄清池底 部排泥斗(6)由虹吸排泥管(15)伸入排泥斗(6)中的小排泥管(20)经回用污泥泵(19), 适量地送入进水渐变管(8)内与原水混合,而排泥斗(6)中的剩余泥渣经过虹吸排泥管(15) 适时排出池外。

说明书

一种高效澄清水处理装置和工艺

技术领域

本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种给水处理、污水处理、中水回用处理或水 质净化处理的设备和工艺,特别是一种高效澄清水处理装置和工艺。

背景技术

随着社会经济的高速发展,人民生活水平不断提高,城乡用水量逐渐增加。然而,由 于工农业废水的大量排放而导致水质污染状况日趋严重。针对上述情况,各国制定的各种 水质标准也日趋严格。

利用接触絮凝原理以去除水中悬浮物的澄清池,早在20世纪30年代就在国际上开始 应用,至今已成为水厂设计中主要澄清沉淀手段之一。我国自20世纪60年代初开始采用 澄清池。由于澄清池利用自身的泥渣回流再利用,混合反应絮凝及沉淀均在一个池内完成, 其占地面积小,投资省,因而在我国中小城镇水厂中使用广泛。近年来,澄清工艺更在中 水回用、污水处理领域得到青睐。但目前的池型普遍存在以下问题:反应室容积小,反应 时间短,泥渣回流量难以控制,使得回流泥渣接触、絮凝作用发挥受到影响,另外,沉淀 效率低,处理效果差,处理水量有限,已经不能适应城镇需水量的增加以及水质标准提高 的需要。

发明内容

本发明的目的在于提供一种高效节能澄清水处理装置及混凝、沉淀水处理工艺,以解 决传统混凝沉淀(澄清)处理装置占地面积大,单位出水造价高,污泥处理难,出水水质 不稳定,对有机物处理能力低以及自动控制复杂等问题。

本发明提出的高效澄清水处理装置,其结构如下(见图1和图2所示):它由容积絮 凝室1和12,网孔扰流装置2,预沉室11,进水渐变管8,活性泥渣悬浮层3,斜管4, 集水系统5,小排泥管20,回用污泥泵19,排泥斗6,泥渣浓缩室7,排渣管9,出水渠 10,排渣槽13,强制出水管14,虹吸排泥管15,排泥管16、17、18组合构成;其中容积 絮凝室1和12分别位于装置的中间部位,网孔扰流装置2设置于容积絮凝室1和12中; 预沉室11位于容积絮凝室1下部;进水渐变管8设置在装置的下侧,与预沉室11连通, 预沉室11的底部设有排泥管17;活性泥渣悬浮层3在容积絮凝室12的外侧周围;活性泥 渣悬浮层3的上方设置斜管4,下方设置浓缩室7,排渣管9均匀设置在活性泥渣悬浮层3 中,数量为3~12根,沿澄清池过水平面均匀布置,将泥渣悬浮层3与泥渣浓缩室7相连 通;在斜管4的上方为清水区,在清水区内设置集水系统5,清水区的外侧设置出水渠10; 浓缩室7内装有强制出水管14,将浓缩室7与集水系统5相连;澄清池的底部为排泥斗6, 在澄清池外侧设置有虹吸排泥管15,由管道与排泥斗6连通;在容积絮凝室12的上部周 围设有排渣槽13,由管道与排泥管16连通;虹吸排泥管15中有小排泥管20与回用污泥 泵19相连,回用污泥泵19通过管道及计量设施与进水渐变管8相连。

根据上述高效澄清水处理装置,本发明提出的高效澄清水处理工艺,具体步骤如下: 原水在投加混凝剂后,由混合装置混合均匀,从渐变管8从澄清池下部进入澄清池内的预 沉室11,控制进入渐变管8内的水流流速由0.6~1.5m/s渐变为0.1~0.3m/s;在预沉室 11内,水流中大颗粒的泥沙发生沉降;水流经过预沉室11的缓冲后依次进入高效容积网 孔絮凝室1和12,在高效容积絮凝室1和12中设有网孔扰流装置2,网孔绕流装置2一 般分为三段,每段的网孔层根据初始粒子絮凝要求设置为不同的网孔及间距,一般地网孔 层为2~6层,网孔内水流速度控制为0.05~0.40m/s,网孔的大小设置为25~55mm,厚度 为10~45mm,容积絮凝室内的上升流速控制为0.02~0.15m/s,网孔内的流速与容积絮凝 室内的流速之比控制为1∶2~1∶8之间;上升水流经扰流装置2后,因动势能转换的惯 性效应而产生微涡漩,使粒子之间的碰撞几率增加,初始粒子经过多次触变而形成絮凝颗 粒称之为次生粒子;而水中溶解气体以及一级泵气蚀作用产生的微气泡因减压而对水中的 部分有机物和部分藻类产生气浮作用,使得轻于水比重的矾花、有机物和部分藻类等通过 气浮作用去除;气浮产生的浮渣在辐射水流推动下由上部周边排渣槽13收集后适时排放。 带有次生粒子的水体通过导流管配流均匀地进入高体积浓度活性泥渣悬浮区3中,在活性 泥渣悬浮区3中沿澄清池平面均匀布置排渣管9,其数量为3~12根;带有次生粒子的水 体进入高体积浓度活性泥渣悬浮区3后,进一步发生接触絮凝,成长为一定粒度的絮体, 其中,一部分发生沉降浓缩,通过导流排渣管9进入浓缩室7,一部分随着水流在上升, 其上升设计流速为1~5mm/s,其间上升水流内的悬浮絮体与经斜管4泥水分离后的下滑活 性泥渣在上下循环回流的摩擦和挤压旋转作用下,形成致密化的活性结团絮凝球体,并不 断吸附水中的部分有机物和微量有毒重金属元素;水流经斜管4的沉降区时,由于絮体的 比重增加,泥水得到很好的分离,原水中的清水经池体上面的集水管(槽)5收集后流入 出水渠10。浓缩室7内装有强制出水管14,将浓缩室7内的上清水汇入集水系统5以增 加系统的产水量。

本工艺中产生的泥渣分三部分排除:a.容积絮凝室1底部泥砂斗泥沙预沉,由排渣管 17适时排除;b.气浮产生的浮渣进入排渣槽13后,由排渣管16适时排除;c.泥渣悬浮 区3的上部多余的泥渣,在强制出水的作用下通过排渣管9进入浓缩室7中浓缩沉淀;浓 缩室7中的污泥在重力作用下汇集至澄清池底部排泥斗6,排泥斗6中的泥渣由虹吸排泥 管15伸入排泥斗6中的小排泥管20经回用污泥泵19,适量地送入进水渐变管8内并与原 水混合,而排泥斗6中的剩余泥渣经过虹吸排泥管15适时排出池外,这四种泥渣的排除 均可由相应的自动控制程序控制而适时适量自动排除。

排泥斗6中的泥渣由虹吸排泥管15伸入排泥斗6中的小排泥管20经回用污泥泵19, 适量地送入进水渐变管8内并与原水混合,以节省工艺的加药量,提升工艺的混凝效果。

上述斜管沉淀区中的斜管4的替代物是U型高效沉淀(浓缩)斜管或斜板。

上述高效澄清池的平面可以是圆形、方形或者多边形,根据实际需要确定。

本发明的工艺可在水处理工程中单独使用或在联合工艺中使用。

与常规水力循环澄清池相比,本高效澄清池具有以下优点:

(1)与原有的水力循环澄清池相比,采用了大口径管从澄清池下部直接进水,进水渐 变管内的水流流速由0.6~1.3m/s渐变为0.1~0.3m/s,节约了喷射嘴5m左右的水头损失;

(2)水中溶解气体以及一级泵气蚀作用产生的微气泡因减压而对水中的部分有机物和 部分藻类产生气浮作用,使得轻于水比重的矾花、有机物和部分藻类等通过气浮去除;

(3)本高效澄清池内部的水流沿截面均匀分配,池内不会出现短流现象;

(4)在泥渣絮凝接触区,接触介质的絮凝颗粒因为经过网孔絮凝而形成最佳的几何尺 寸和密度,具有足够的沉降速度和伸展的表面积,防止了悬浮物细分散和胶溶;形成的泥 渣层具有吸附性和粘附活性,可以有效地去除部分有机物和微量有毒重金属;

(5)设置了泥渣浓缩室,产生的泥渣得到最大限度地浓缩,减少了污泥后续处理工艺; 过剩的悬浮物有效地沿着澄清池的截面均匀地排除,并能对它进行自动或手动调节;

(6)工艺产生的污泥一部分回流至进水管,由于采用污泥回流使进水的污泥浓度增加 并与水的接触时间延长,从而降低了耗药量,提高了工艺的混凝澄清效果。