申请日1994.08.04

公开(公告)日2000.02.16

IPC分类号C02F9/00; C02F1/24; C02F1/40; C02F3/12; C02F1/58

摘要

一种生物脱酚污泥营养物污水同步强化射流法,主要用于含有有机物废水处理,如煤气废水,特别适用于高浓度酚污水处理,具有能源消耗少,爆气时间短,污泥负荷和容积负荷大的优点,其流程为:污水静止槽→浮选槽→计量混合槽→集水槽→爆气池→沉淀池,其特征为:计量混合槽加入有活性污泥,至少包括有机废水和活性污泥的混合液经引射器进入爆气池,实现污泥,营养物,污水同步强化射流,加速气液混合氧化。

権利要求書

1.一种生物脱酚污泥营养物污水同步强化射流法,特 征在于其步骤为:

(1).将含有有机废物的污水泵入静止池,去除重油和 渣质;

(2).经引射器再泵入浮选槽,进行加气浮选,部分浮油 成泡沫状溢入隔油池;

(3).再泵入计量混合槽与来自沉淀池活性污泥混合, 形成包括有机废水和活性污泥的混合液;

(4).再泵入集水槽由活性污泥吸附水中有机物;

(5).再经引射器再泵入曝气池,引入空气,在生物体的 作用下加速有机废水的氧化分解,该步骤为一次或二次;

(6).再泵入沉淀池,形成絮凝物,活性污泥下沉至泥斗, 由回流管返回计量混合槽,上清水排入下水。

说明书

生物脱酚污泥营养物污水同步强化射流法

本发明涉及一种污水生物脱酚处理方法。利用微生物 在酶的催化下,氧化营养物,分解有机废物为简单的无害有 机物。本发明特别适用于高浓度含酚污水的处理。

处理废水有多种方法。通常分为物理,化学,生物三大 类。生物方法又分为好氧性生物和厌氧性生物处理两大类。 生物处理废水,特别对有机废水比较经济有效,是一种可靠 的废水处理技术。国内在生物滤池法和活性污泥法两类基 本的好氧生物处理的基础上,又发展了一些如深水曝气法, 纯氧曝气法,多层曝气法,管道曝气法,射流曝气法,接触氧 化法等多种新技术。但这些新技术的基本原理和方法与当 前我国生产中常用的生物转盘,表面加速曝气池,鼓风曝气 池等方法基本相同,这些方法不同在于其曝气方式各异,但 都是先将有机废水经气浮后进入曝气池,然后加入生物污 泥,在曝气池中加氧充分混合,一般曝气时间长达12小时以 上,扣中国专利CN91105917公开的制革废水处理方法。都存 在能量消耗大,曝气时间长,设备庞大,容积负荷小等缺点。

本发明目的在于提供一种生物脱酚废水处理方法。采 用污泥,营养物,污水同步强化射流。形成一种能源消耗少, 曝气时间短,污泥负荷和容积负荷较大的新的生物脱酚污 水处理方法。

本发明特征在于,在曝气池前的计量混合槽中加有活 性污泥,这种至少包括有机废水和活性污泥的混合液经引 射器泵入一级或二级曝气池,其步骤为:

(1).将含有有机废物的污水泵入静水池,去除重油和 渣质;

(2).经引射器再泵入浮选槽,进行加气浮选,部分浮油 成泡沫状溢入隔油池;

(3).再泵入计量混合槽与来自沉淀池活性污泥混合, 形成包括有机废水和活性污泥的混合液;

(4).再泵入集水槽由活性污泥吸附水中有机物;

(5).再经引射器再泵入曝气池,引入空气,在生物体的 作用下加速有机废水的氧化分解,该步骤为一次或二次;

(6).再泵入沉淀池,形成絮凝物,活性污泥下沉至泥斗, 由回流管返回计量混合槽,上清水排入下水。

本发明在曝气池的引射器中,参与射流的活性污泥和 含有营养的有机物,在负压作用下引入空气,在引射器的喉 管内形成气水相互切割,强化了生物污泥与有机物和氧气 的融合,缩短了曝气时间和氧的利用率

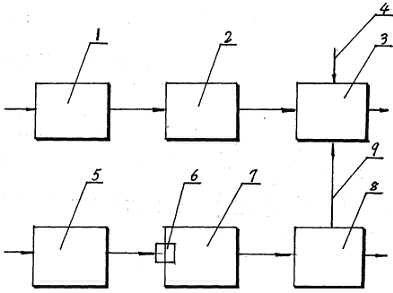

附图1为本发明实施例的方框流程图。图中含有有机废 物的污水泵入静水池1,重油和渣质沉入池底,轻质油上浮, 静止后的废水用泵打入浮选槽2,经引射器进行加气浮选, 绝大部分浮油成泡沫状溢入隔油池。有机废物则通入混合 槽3,在混合槽中与从沉淀池回流来的活性污泥混合,当污 泥属于工业类污水时,在混合槽3中加入磷盐4。再泵入上述 混合液到集水槽5,活性污泥吸附水中的有机物。该混合液 被泵提升通过引射器6进入曝气池7。由引射器喉管处的射 流负压引入氧气,强化有机物,生物菌和氧气融合接触,加 速有机物分解,生物菌培植。根据一次曝气后的有机物浓度 决定是否再进行二次曝气。净化后的有机废水流入沉淀池8, 形成絮凝体,泥水分离,上清液排入下水。活性污泥下沉至 泥斗,由回流管9流入混合槽3,重复使用。

表1为本发明实施例测试结果,经三年试运行,效果稳 定。从表1中可以看出去除酚率在百分之99.9,COD效率在百 分之75左右,达到较高水平。泥龄可比国内同类技术高,而 效率好。这样还可以减少污泥排放量,运行中检测证明,酚 进口平均为158.31毫克/升,出口为0.065毫克/升,去除率 在百分之99.96。这是国内没有过的好效果。测定入口COD为 640毫克/升,出口含COD129.5毫克/升,氢化物进口0.61毫 克/升,出口0.065毫克/升。