申请日2017.12.18

公开(公告)日2018.10.12

IPC分类号C02F9/14; E03F1/00; E03F5/10; E03F5/14

摘要

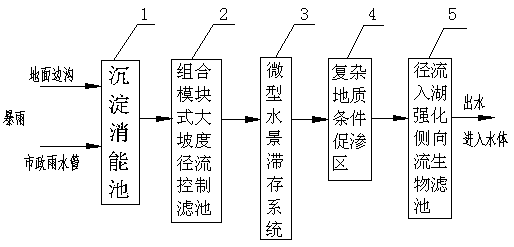

本实用新型公开了一种山地城市暴雨径流调蓄及雨水处理系统,它由依次布设的沉淀消能池(1)、组合模块式大坡度径流控制滤池(2)、微型水景滞存系统(3)、复杂地质条件促渗区(4)、径流入湖强化侧向流生物滤池(5)组成。本实用新型的优点是:1、适用于地面坡度较大、冲刷强烈的山地城市暴雨径流控制;2、实现了暴雨水量的削减和污染的控制;3、具有消能、滞蓄、渗滤和造景功能;4、提高了冲击负荷的能力强,去除N、P效果好。

1.一种山地城市暴雨径流调蓄及雨水处理系统,其特征是:由依次布设的沉淀消能池(1)、组合模块式大坡度径流控制滤池(2)、微型水景滞存系统(3)、复杂地质条件促渗区(4)、径流入湖强化侧向流生物滤池(5)组成。

2.根据权利要求1所述的山地城市暴雨径流调蓄及雨水处理系统,其特征是:沉淀消能池(1)池壁为钢筋混凝土墙,池底为300~500mm砾石衬底,池底上放置大型长江石和卵石。

3.根据权利要求2所述的山地城市暴雨径流调蓄及雨水处理系统,其特征是:组合模块式大坡度径流控制滤池(2)由多个阶梯式滤池单元组成,每个滤池单元的内侧边设有第一布水渠(6),滤池单元中从上至下包括第一滞水层(7)、第一种植基质层(8)和储水层(9),储水层(9)内部安装有向下一级滤池单元排水的第一穿孔排水管(10),最后一级滤池单元设有低于外墙的溢流井(11)。

4.根据权利要求3所述的山地城市暴雨径流调蓄及雨水处理系统,其特征是:微型水景滞存系统(3)为表面流人工湿地。

5.根据权利要求4所述的山地城市暴雨径流调蓄及雨水处理系统,其特征是:复杂地质条件促渗区(4)由上至下覆盖有第二滞水层(12)、第二种植基质层(13)和第一排水层(14),第一排水层(14)的砾石中设有第二穿孔排水管(15)。

6.根据权利要求5所述的山地城市暴雨径流调蓄及雨水处理系统,其特征是:径流入湖强化侧向流生物滤池(5)由多个阶梯式生物滤池单元组成,每个生物滤池单元的内侧设有第二布水渠(17),生物滤池单元中从上至下包括第三滞水层(16)、第三种植基质层(18)、填料层(19)和第二排水层(20),第二排水层(20)底部通过导水管(21)连通至下一级生物滤池单元的第二布水渠(17),最后一级生物滤池单元通过溢流排水。

说明书

一种山地城市暴雨径流调蓄及雨水 处理系统

技术领域

本实用新型属于雨水处理技术领域,具体涉及一种集雨水消能、滞蓄、渗滤和造景功能于一体的组合式雨水径流处理系统,特别适用于山地城市暴雨径流水量和水质的控制。

背景技术

近年来,随着城市化进程的推进以及全球气候变化带来的极端天气,城市暴雨径流产生的危害日益凸显。一方面,由于城市下垫面不透水率的增加,地面径流系数增大,暴雨产生的径流量急剧增大,使得越来越多的城市出现内涝问题;另一方面,在暴雨径流的冲刷作用下,城市下垫面累积的污染物随径流进入水体,造成严重的面源污染,成为水体污染的主要途径之一。因此,暴雨径流的有效控制技术是解决城市内涝、降低水环境污染的关键。

在海绵城市理念的指导下,我国在降雨径流控制技术的研究上取得了一定的进展。但多以单一功能的技术应用为主,缺乏多类技术组合的尝试,难以实现水量和水质的同时控制,也难以抵御水量水质变化带来的冲击负荷。特别地,山地城市具有地面坡度大、暴雨冲刷强烈、水流速度快、水流携带的能量大等特点,而传统的径流控制技术流程较短,难以在山地城市取得良好效果。

实用新型内容

针对现有技术存在的问题,本实用新型所要解决的技术问题就是提供一种山地城市暴雨径流调蓄及雨水处理系统,它能集雨水消能、滞蓄、渗滤和造景功能于一体,为山地城市暴雨径流的调蓄和雨水净化处理提供一种有效方案。

本实用新型所要解决的技术问题是通过这样的技术方案实现的,它由依次布设的沉淀消能池、组合模块式大坡度径流控制滤池、微型水景滞存系统、复杂地质条件促渗区、径流入湖强化侧向流生物滤池组成。

与现有技术相比,本实用新型的优点是:1、适用于地面坡度较大、冲刷强烈的山地城市暴雨径流控制;2、实现了暴雨水量的削减和污染的控制;3、具有消能、滞蓄、渗滤和造景功能;4、提高了冲击负荷的能力强,去除N、P效果好。