公布日:2023.10.13

申请日:2023.09.08

分类号:C02F3/08(2023.01)I;C02F7/00(2006.01)I;C02F101/30(2006.01)N

摘要

本发明涉及一种焦沫去除焦化废水COD的装置,其包括在流化床单元上设置的多个上下相间分布的扰流总成。扰流总成中的扰流板设在流化床外筒的筒腔内,能相对流化床外筒在左右方向上往复窜动,而能横向地不断搅动水体,促使水体内部产生紊流;曝气管伸入至流化床外筒的筒腔内的一段上,于对应在扰流板上方和/或下方位置形成有横向延伸的支管,该支管上相间地设有多个曝气头;曝气头相距扰流板的上部边沿和/或下部边沿形成有间距;曝气头的曝气气流射至扰流板。本专利能提高曝气与水体的传质、混合效果,使有机物与在充分曝气条件下处于流化状态的焦沫进行充分地传质、混合,来供足够的溶氧条件使微生物对附着在焦沫表面的有机物氧化分解。

权利要求书

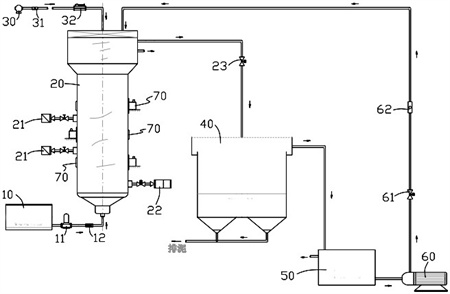

1.一种焦沫去除焦化废水COD的装置,包括污水池、流化床单元、沉淀池、回流槽和回流泵;所述流化床单元包括流化床外筒,以及设在所述流化床外筒内的三相分离器和流化床反应器,所述流化床反应器包含陶瓷膜分离系统;所述污水池通过管路连通在所述流化床外筒的下部;曝气管伸入至所述流化床外筒内;所述沉淀池通过管路连通所述三相分离器;所述回流槽通过管路连通所述沉淀池;所述回流泵分别通过管路与所述回流槽和所述流化床外筒连通;在所述流化床外筒的侧壁上设有焦沫投放器;其特征在于,还包括多个上下相间分布的扰流总成;所述扰流总成中的扰流板设在所述流化床外筒的筒腔内,能相对所述流化床外筒在左右方向上往复窜动,而能横向地不断搅动水体,促使水体内部产生紊流;所述曝气管伸入至所述流化床外筒的筒腔内的一段上,于对应在所述扰流板上方和/或下方位置形成有横向延伸的支管,该支管上相间地设有多个曝气头;所述曝气头相距所述扰流板的上部边沿和/或下部边沿形成有间距;所述曝气头的曝气气流射向所述扰流板;所述扰流总成还包括窜动杆、一对端块、一对弹簧装伸缩套,以及驱动单元;两个端块相对布置且被固定在所述流化床外筒的内壁上,均形成有轴孔;所述驱动单元固定在所述流化床外筒的外壁上;所述窜动杆的两端分别插入至两个端块上的轴孔内,且窜动杆的一端伸入至同一端的端块上的轴孔中部,窜动杆的另一端穿出至同一端的端块上的轴孔外而与所述驱动单元匹配,使所述驱动单元能驱使所述窜动杆沿所述流化床外筒的径向做往复移动;所述扰流板固定在所述窜动杆的中部,能与所述窜动杆同步移动;一对弹簧装伸缩套均套装在所述窜动杆上,并对应分布在所述窜动杆两端处的所述扰流板两端与两个端块之间的位置;弹簧装伸缩套的一端固定在所述窜动杆的外壁上,另一端固定在所述端块上,来将所述窜动杆上靠近两端的一段杆体与所述流化床外筒的腔实现隔离;在所述扰流板的前侧和后侧分别固定设有多个拨片,每一侧的拨片均沿所述扰流板的长度方向相间设置;所述拨片上形成有相对伸出所述扰流板的前、后边缘的翅板,使同一侧的拨片上的翅板朝相同方向倾斜;所述拨片包括第一拨片和第二拨片,所述第一拨片上的翅板长度小于所述第二拨片上的翅板长度,且在扰流板的前、后侧所设置的多个拨片均为第一拨片与第二拨片交替布置的形式;所述拨片朝向主动方向的一侧形成有第一楔面,同时,所述拨片的前侧或后侧形成有第二楔面;拨片上形成的所述第一楔面与所述第二楔面连贯形成夹角为钝角的“V”形面;所述拨片朝向被动方向的一侧形成有第三楔面;于所述扰流板的两端的前侧面和后侧面上分别形成有第四楔面;使在所述扰流板前、后侧相对设置的两个拨片上的第一楔面形成梯形口样式且大口端朝向主动方向;使在所述扰流板前、后侧相对设置的两个拨片上的第二楔面形成梯形口样式且大口端朝向主动方向;所述第一楔面间形成的梯形口的扩口幅度大于所述第二楔面间形成的梯形口的扩口幅度;所述拨片的外侧面形成为呈弧形的凹面;在所述翅板的自由端形成翻边。

2.根据权利要求1所述的一种焦沫去除焦化废水COD的装置,其特征在于:在所述流化床外筒上设有上下相间的多个焦沫投放器;所述焦沫投放器分别对应在相邻的两个扰流总成之间。

3.根据权利要求1所述的一种焦沫去除焦化废水COD的装置,其特征在于:在所述流化床外筒上设有酸溶液投放器;所述酸溶液投放器能够将酸溶液投放在所述流化床外筒的筒腔下部。

4.根据权利要求1所述的一种焦沫去除焦化废水COD的装置,其特征在于:在所述三相分离器与所述沉淀池之间设有曝气池;所述三相分离器通过管路与所述曝气池上部连通;所述曝气池上部通过管路与所述沉淀池上部连通;所述沉淀池下部与所述曝气池上部通过管路连通,且在管路上设有蠕动泵。

5.根据权利要求1所述的一种焦沫去除焦化废水COD的装置,其特征在于:所述流化床反应器包括承载架和固定在所述承载架上的多个层板;多个层板之间前后相间地布置,且在相邻的两个层板之间设有上下相间的多个隔板,而在相邻的层板之间形成贯通槽;所述扰流总成中的扰流板对应设在贯通槽内;所述陶瓷膜分离系统设置在层板之间。

6.根据权利要求5所述的一种焦沫去除焦化废水COD的装置,其特征在于:至少在所述承载架的上、下端配置设有缓冲网组;所述缓冲网组包括多层缓冲网,且该多层缓冲网之间形成有上下间距;在所述承载架上对应于缓冲网组的上、下方布设有纵横交叉的绳。

7.根据权利要求1所述的一种焦沫去除焦化废水COD的装置,其特征在于:所述驱动单元包括传动箱和电机,传动箱固定在流化床外筒上且内部传动结构的输出端为凸轮;所述流化床外筒的外壁上形成有能伸入至所述传动箱内的凸台,并在所述凸台的端面上形成有沉孔;套装在所述窜动杆上的弹簧置入在所述凸台上的沉孔中;所述弹簧的一端与所述凸台上的沉孔的内底面接触,另一端与在所述窜动杆上设置的螺环接触;所述窜动杆的端部与所述凸轮匹配;随着所述凸轮旋转,以及所述弹簧的伸缩变化,来使所述窜动杆作往复窜动动作。

发明内容

本发明提供的焦沫去除焦化废水COD的装置,能提高曝气与水体的传质、混合效果,使有机物与在充分曝气条件下处于流化状态的焦沫进行充分地传质、混合,而能为吸附在焦沫多孔表面的大量微生物提供足够的溶氧,在高溶解氧条件下实现微生物对附着在焦沫表面的有机物进行氧化分解。

本发明实现其技术目的所采取的技术方案如下:

一种焦沫去除焦化废水COD的装置,包括污水池、流化床单元、沉淀池、回流槽和回流泵。

所述流化床单元包括流化床外筒、设在所述流化床外筒内的三相分离器和流化床反应器,以及设在所述流化床外筒上的多个扰流总成。其中,所述三相分离器设在流化床外筒的上部,所述流化床反应器设在所述三相分离器的下方,包含有陶瓷膜分离系统。多个扰流总成上下相间分布。所述流化床外筒的筒腔下部设有布水器。

所述污水池通过管路连通在所述流化床外筒的下部,且在管路上设有进水泵和流量计,所述进水泵可选择为蠕动泵。

曝气管自上向下伸入至所述流化床外筒内,外端匹配设有空气泵。在所述曝气管的管路上设有流量计和空气增压泵。

所述沉淀池通过管路连通所述三相分离器,且在管路上设有电磁阀。所述回流槽通过管路连通所述沉淀池。所述回流泵分别通过管路与所述回流槽和所述流化床外筒连通,而能由所述回流槽抽吸回流废液输送给所述流化床单元,并且在所述回流泵与所述流化床单元之间的连接管路上设有电磁阀和流量计。所述回流泵可选择为离心泵。

在所述流化床外筒的侧壁上设有焦沫投放器。

所述扰流总成中的扰流板设在所述流化床外筒的筒腔内,能相对所述流化床外筒左右往复窜动,而能横向地不断搅动水体,促使水体局部产生湍流或者称乱流、扰流或紊流。

所述曝气管伸入至所述流化床外筒的筒腔内的一段上,于对应在所述扰流板上方和/或下方位置形成有横向延伸的支管,在该支管上沿轴向相间地设有多个曝气头。仍可在曝气管的下端设置曝气头。

所述曝气头相距所述扰流板的上部边沿和/或下部边沿形成有一定间距。所述曝气头的曝气气流能射向所述扰流板且部分地射至所述扰流板上。所述曝气气流可以上下垂直地射向所述扰流板,也可以相对水平方向呈锐角夹角的射流方向射向所述扰流板。

在本专利方案下,所述曝气头射出的曝气气流的部分气泡能直接与扰动的水流撞击混合,来提升曝气与水体的传质、混合效果;还有所述曝气头射出的曝气气流的部分曝气气泡能被所述扰流板切割形成更小的多个气泡,并分散向扰动的水体,来提升曝气与水体的传质、混合效果。提升了曝气效果和溶氧程度,能促使溶氧与处于流化状态的焦沫实现充分传质、混合,而在高溶解氧条件下实现微生物对附着在焦沫表面的有机物的氧化分解过程,来进一步改善对焦化废水中的COD去除效果。

可选地,于所述流化床外筒上,上下相间地设有多个焦沫投放器。所述焦沫投放器分别对应在相邻的两个扰流总成之间。

可选地,在所述流化床外筒的下部设有酸溶液投放器。所述酸溶液投放器能够将酸溶液投放在所述流化床外筒的筒腔下部。可使酸溶液投放在布水器的上方。

可选地,在所述三相分离器与所述沉淀池之间设有曝气池。所述三相分离器通过管路与所述曝气池上部连通。所述曝气池上部通过管路与所述沉淀池上部连通。所述沉淀池下部与所述曝气池上部通过管路连通,且在管路上设有蠕动泵、流量计和电磁阀。在所述曝气池的下部配置有曝气管路,在曝气管路的自由端配置有空气泵,曝气管路上设有流量计和空气增压泵。

可选地,所述流化床反应器包括承载架和固定在所述承载架上的多个层板。所述层板沿上下方向延伸。

多个层板之间前后相间地布置,且在相邻的两个层板之间设有上下相间的多个隔板,而在相邻的层板之间形成贯通槽。所述扰流总成中的扰流板对应设在贯通槽内,可使扰流板的两端贯穿至贯通槽的外部。

所述陶瓷膜分离系统设置在各个层板之间。所述贯通槽对应的位置没有布设陶瓷膜分离部件。

可选地,至少在所述承载架的上、下端配置设有缓冲网组。所述缓冲网组包括多层缓冲网,且该多层缓冲网之间形成有上下间距。在所述承载架上对应于缓冲网组的上、下方布设有纵横交叉的绳。所述绳交叉形成的绳网能约束着缓冲网组上下摆浮的幅度。

还可在所述承载架的左、右端配置缓冲网组,此处的缓冲网组也包括多层缓冲网且多层缓冲网之间左右相间。

可选地,所述扰流总成还包括窜动杆、一对均形成有轴孔的端块、一对弹簧装伸缩套,以及驱动单元。

一对端块在所述流化床外筒的径向上相对,且被固定在所述流化床外筒的内壁上。

所述驱动单元固定在所述流化床外筒的外壁上。

所述窜动杆的两端分别插入至所述端块上的轴孔内,且窜动杆的一端伸入至同一端的端块上的轴孔中部,另一端穿出至同一端的端块上的轴孔外而与所述驱动单元相匹配。

所述驱动单元能驱使所述窜动杆沿径向做往复移动。

所述扰流板固定在所述窜动杆的中部。

一对弹簧装伸缩套均套装在所述窜动杆上,并对应分布在所述窜动杆两端处的所述扰流板两端与两个端块之间的位置。

所述弹簧装伸缩套的一端固定在所述窜动杆的外壁上,另一端固定在所述端块上,能将所述窜动杆的两端段与所述流化床外筒的腔隔离。

所述窜动杆受所述驱动单元驱使而沿所述流化床外筒的径向作往复窜动的过程中,所述弹簧装伸缩套能产生伸缩变形,来提供让位。

具体地,可以使一个端块上的轴孔可以是沉孔,另一个端块上的轴孔为通孔,使窜动杆穿出该通孔后与驱动单元匹配。还可以使两个端块上的轴孔均为通孔。

一般要求,所述窜动杆与所述端块上的轴孔相匹配的一段的外径与所述端块上的轴孔的内径一致。但不排除端块上的轴孔内径大于所述窜动杆与轴孔对应匹配段的外径的实施方案。

为减小相对摩擦阻力,延长所述窜动杆的使用寿命。一方面,可在所述流化床外筒上安装润滑油注入器,来向所述端块的轴孔内间断地注入润滑油。此时,靠向所述驱动单元的端块上的轴孔与窜动杆的匹配面之间需要设置密封圈。另一方面,还可在所述窜动杆上的与所述端块上的轴孔对应匹配的一段外壁上嵌装滚珠,滚珠能与轴孔的内壁相切,来减小摩擦,延长窜动杆的使用寿命。

可选地,所述驱动单元包括传动箱和电机,所述传动箱固定在所述流化床外筒上且内部传动结构的输出端为凸轮。

所述流化床外筒的外壁上形成有能伸入至所述传动箱内的凸台,且在所述凸台的端面上形成有沿所述流化床外筒的径向的沉孔。

套装在所述窜动杆上的弹簧置入在所述凸台上的沉孔中。所述弹簧的一端与所述凸台上的沉孔的内底面接触,另一端与在所述窜动杆上设置的螺环接触。所述窜动杆的端部与所述凸轮匹配。随着所述凸轮旋转,能间断地推动所述窜动杆沿所述流化床外筒的径向移动,所述弹簧被压缩,同时借助所述弹簧的伸展变形,能使所述窜动杆不断复位,而实现循环地驱使所述窜动杆沿所述流化床外筒的径向作往复窜动的动作目的。随着所述窜动杆的往复移动,能同步地带着所述扰流板往复窜动,而能横向地不断搅动水体,促使水体局部产生乱流。

可选地,在所述扰流板的前侧和后侧分别固定设有多个拨片,每一侧的拨片均沿所述扰流板的长度方向相间设置。

所述拨片上形成有相对伸出所述扰流板的前、后边缘的翅板。同一侧的拨片上的翅板朝相同方向倾斜。

具体地,可使前后侧的拨片对称地设置。

具体地,所述拨片包括第一拨片和第二拨片,所述第一拨片上的翅板长度小于所述第二拨片上的翅板长度,且在扰流板的前、后侧所设置的多个拨片均为第一拨片与第二拨片交替布置的形式。

具体地,定义所述窜动杆朝背离所述驱动单元一侧移动的方向为主动方向,同时,定义所述窜动杆朝靠近所述驱动单元一侧移动的方向为被动方向,还设有一下技术特征:

所述拨片的上端面和下端面分别相对所述扰流板的上端面和下端面向上或向下凸出。

所述拨片朝向主动方向的一侧形成有第一楔面,同时,所述拨片的前侧或后侧形成有第二楔面。这样,拨片上形成的所述第一楔面与所述第二楔面连贯形成夹角为钝角的“V”形面,并称之为内侧面。此外,所述拨片朝向被动方向的一侧形成有第三楔面。

使在所述扰流板前、后侧相对设置的两个拨片上的第一楔面形成梯形口样式且大口端朝向主动方向。使在所述扰流板前、后侧相对设置的两个拨片上的第二楔面形成梯形口样式且大口端朝向主动方向。要求所述第一楔面间形成的梯形口的扩口幅度要显著大于所述第二楔面间形成的梯形口的扩口幅度。所述拨片上的第一楔面与第三楔面的倾斜方向相同,相对左右方向形成的夹角大小可以相同,也可以略有差异。所述第一楔面的延伸长度显著大于所述第三楔面的延伸长度。

所述拨片的外侧面形成为呈弧形的凹面。可在所述拨片或者说所述翅板的自由端形成一定幅度的翻边,也可以不设置翻边。

可选地,所述弹簧装伸缩套的两端分别连接着第一连接环和第二连接环。所述第一连接环与所述窜动杆之间可以通过螺纹连接结构来建立固定连接关系。所述第二连接环与所述端块上形成的螺纹沉孔连接。

具体地,所述弹簧状伸缩套外形呈椎体状且大端朝向所述端块。

有益效果:本专利所提供的焦沫去除焦化废水COD的装置,能提升曝气与水体的传质、混合效果,使水体中难以降解的有机物与在充分曝气条件下处于流化状态的焦沫进行充分地传质、混合,而能为吸附在焦沫多孔表面的大量微生物提供足够的溶氧,在高溶解氧条件下实现微生物对附着在焦沫表面的(小分子)有机物进行氧化分解,来进一步改善对焦化废水中的COD去除效果,降低COD指标。

(发明人:王晓东;李焕垒)