申请日2011.01.21

公开(公告)日2011.07.20

IPC分类号C02F9/14

摘要

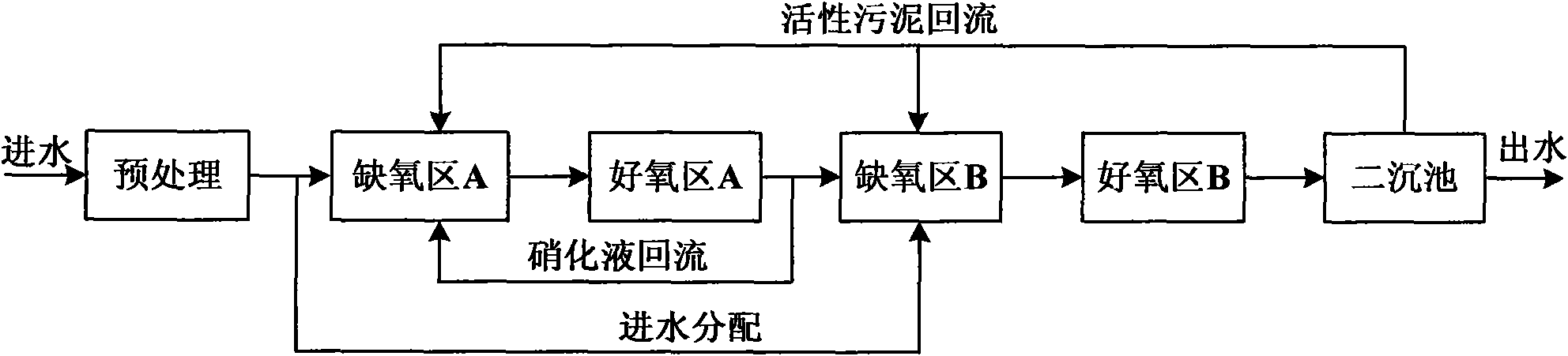

本发明涉及一种用于污水强化脱氮的双缺氧脱氮方法及设备,改变了缺氧-好氧脱氮工艺中通过回流硝化液脱氮的单一模式,而在其好氧区的末端依次新增了一个缺氧区B、好氧区B,使污水由缺氧区A进入,再分别经过好氧区A、缺氧区B以及好氧区B处理后最终排放,新增缺氧区B、好氧区B仅为原容积的1/5-1/8。缺氧区A中活性污泥将回流的硝化液脱氮;缺氧区B安装有生物填料、并设有进水分配点补充碳源,可将未回流的硝态氮利用生物膜和活性污泥进行强化脱氮,实现了活性污泥、生物膜在两个缺氧区反硝化脱氮,使得理论脱氮效率达到100%。本发明应用于城市污水处理,出水总氮在5-10mg/L,特别适宜于污水处理厂的提标升级应用。

权利要求书

1.一种用于污水强化脱氮的双缺氧脱氮方法,其特征在于,包括以下步骤:

101:污水经预处理后进入缺氧区A,污水在缺氧区A中与回流的活性污泥混合后进入好氧区A;

102:污水在好氧区A中进行生化反应,将污水中大部分污染物进行转化与降解,污水中的有机氮和氨氮氧化成硝态氮,然后通过回流泵回流至缺氧区A中;

103:含有硝态氮的污水回流至缺氧区A中,并与缺氧区A中新注入的污水发生反硝化反应,将硝态氮转化成氮气,然后再流入好氧区A中;

104:好氧区A中的硝态氮通过回流泵将一部分的混合液回流至缺氧区A中,然后将剩余的混合液流入缺氧区B中;

105:在缺氧区B中,流入的混合液与经预处理后的进水充分混合,通过生物膜与活性污泥完成反硝化反应,将硝化液中残留的硝态氮转化成氮气,反应后流入好氧区B中,水体在缺氧区B中停留的时间为1~1.5h;

106:在好氧区B中,通过好氧生物处理分解残留的碳源有机物,并且补充水体中的溶解氧,然后将生化处理水排放至二沉池;

107:二沉池沉淀的活性污泥中含有大量的微生物,通过污泥回流进入缺氧区A和缺氧区B,补充生化系统的活性污泥,处理后的水通过二沉池上清液排放。

2.如权利要求1所述的一种用于污水强化脱氮的双缺氧脱氮方法,其特征在于,在步骤104中,含有硝化氮的水在进入缺氧区A后,在反硝化菌的作用下,利用缺氧区A中的原污水碳源发生反硝化反应而去除部分总氮,未被回流的残留硝态氮与通过好氮区A进入缺氧区B利用原水分配的碳源发生反硝化反应而去除总氮。

3.如权利要求1所述的一种用于污水强化脱氮的双缺氧脱氮方法,其特征在于,在缺氧区B中安装有生物填料构成生物膜,该生物膜与活性污泥的复合系统,生物填料用于吸附脱氮微生物以及与硝酸盐进行反硝化脱氮,提高碳源的利用率;当缺氧区B中的反硝化碳源不足时,可通过进水分配点补充外加碳源。

4.如权利要求1所述的一种用于污水强化脱氮的双缺氧脱氮方法,其特征在于,在步骤101中,在污水进水端与预处理装置之间还可以设置厌氧区,厌氧区用于对污水除磷处理。

5.如权利要求1所述的一种用于污水强化脱氮的双缺氧脱氮方法的设备,包括缺氧区A与好氧区A,所述缺氧区A与所述好氧区A相连通,在所述缺氧区A的前端设有进水口并连接预处理装置,在所述缺氧区A中安装有推流器,其特征在于,还包括缺氧区B,所述缺氧区B设置在所述好氧区A的末端并且与所述好氧区A相连通,在所述缺氧区B中安装有生物填料;所述缺氧区B为所述缺氧区A容积的1/2-1/3。

6.如权利要求5所述的一种用于污水强化脱氮的双缺氧脱氮方法的设备,其特征在于,在所述缺氧区B的末端还设有好氧区B,所述缺氧区B与所述好氧区B相连通,所述好氧区B好氧区A总容积的1/6-1/8;在所述好氧区B的末端设有二沉池,所述二沉池与出水管相连接。

7.如权利要求6所述的一种用于污水强化脱氮的双缺氧脱氮方法的设备,其特征在于,所述好氧区A、所述缺氧区B以及好氧区B均为推流廊道式结构,所述缺氧区A为带导流环的沟渠式结构。

8.如权利要求6所述的一种用于污水强化脱氮的双缺氧脱氮方法的设备,其特征在于,在所述缺氧区B中还设有进水分配点,所述进水分配点设置在所述缺氧区B的前端或所述好氧区A的末端,在所述缺氧区B中安装有搅拌器。

9.如权利要求5所述的一种用于污水强化脱氮的双缺氧脱氮方法的设备,其特征在于,在所述缺氧区A与所述好氧区A之间安装有回流泵,所述缺氧区A与所述进水口相连通。

10.如权利要求5所述的一种用于污水强化脱氮的双缺氧脱氮方法的设备,其特征在于,在所述缺氧区A与所述预处理装置之间还设有厌氧区,所述厌氧区用于对污水进行除磷处理,在所述厌氧区中也安装有推流器。

说明书

用于污水强化脱氮的双缺氧脱氮方法及设备

技术领域

本发明涉及污水处理领域,尤其是一种用于污水强化脱氮的双缺氧脱氮方法及设备。

背景技术

随着湖泊、河流富营养化问题日益严重,城镇污水处理厂排放标准日趋严格。特别是太湖蓝藻事件以来,许多地方都执行了最严格的《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A排放标准,尽管如此,一级A排放标准总氮限值(<15mg/L)仍然远高于地表V类水的限制(<2mg/L)。一些环境容量较小地区如北京,甚至将污水排放(再生水利用)标准与地表水指标挂钩,除了总氮指标其他指标均达到地表IV类水要求,受到脱氮技术或成本的限制,将总氮排放限值控制在10mg/L。因此,开发高效强化脱氮技术迫在眉睫,首先要达到一级A排放标准要求,其次要达到更严格出水水质要求。

缺氧-好氧为基础的脱氮除磷工艺成为应用最广泛的污水处理技术,典型的如A2/O、A/O、UCT工艺等,其脱氮原理都是通过回流硝化液至缺氧区进行脱氮,但是一直存在脱氮效率不高、效果不稳定、高能耗等问题。主要原因在于这种通过回流硝化液的单一脱氮模式,理论上脱氮不能彻底,为了提高脱氮效果必须提高回流比,故增加了能耗,同时,大量的硝酸盐回流抑制除磷效果,也降低原水中碳源的利用效率。因此,这些工艺难以胜任更严格的排放标准要求,为了提高强化脱氮的能力,目前提标升级改造中,往往采用:(1)生化处理后增加深度处理设施,如反硝化滤池、曝气生物滤池等进行强化脱氮;(2)原处理构筑物不变,通过减少进水量、提高停留时间、回流比等方式降低运行负荷,或者通过投加填料方式提高生物量来提高处理能力。从实际应用效果来看,增加深度处理设施效果显著,但大幅增加投资和运行费用,特别是需补充外来碳源的费用;而通过降低运行负荷、提高回流比等方式提高脱氮能力,实际上提高了吨水的投资成本、减少了处理水量、且处理效果不稳定,也难以达到更严格的出水排放要求,如TN<5-10mg/L。

发明内容

针对上述问题中存在的不足之处,本发明提供一种通过在传统脱氮工艺基础上增设一个缺氧区,并在该缺氧区中安装生物填料利用生物膜脱氮,通过两个缺氧区实现了活性污泥和生物膜的双重脱氮的用于污水强化脱氮的双缺氧脱氮方法和设备。

为实现上述目的,本发明提供一种用于污水强化脱氮的双缺氧脱氮方法,包括以下步骤:

101:污水经预处理后进入缺氧区A,污水在缺氧区A中与回流的活性污泥混合后进入好氧区A;

102:污水在好氧区A中进行生化反应,将污水中大部分污染物进行转化与降解,污水中的有机氮和氨氮氧化成硝态氮,然后通过回流泵回流至缺氧区A中;

103:含有硝态氮的污水回流至缺氧区A中,并与缺氧区A中新注入的污水发生反硝化反应,将硝态氮转化成氮气,然后再流入好氧区A中;

104:好氧区A中的硝态氮通过回流泵将一部分的混合液回流至缺氧区A中,然后将剩余的混合液流入缺氧区B中;

105:在缺氧区B中,流入的混合液与经预处理后的进水充分混合,通过生物膜与活性污泥完成反硝化反应,将硝化液中残留的硝态氮转化成氮气,反应后流入好氧区B中,水体在缺氧区B中停留的时间为1~1.5h;

106:在好氧区B中,通过好氧生物处理分解残留的碳源有机物,并且补充水体中的溶解氧,然后将生化处理水排放至二沉池;

107:二沉池沉淀的活性污泥中含有大量的微生物,通过污泥回流进入缺氧区A和缺氧区B,补充生化系统的活性污泥,处理后的水通过二沉池上清液排放。

在步骤104中,含有硝化氮的水在进入缺氧区A后,在反硝化菌的作用下,利用缺氧区A中的原污水碳源发生反硝化反应而去除部分总氮,未被回流的残留硝态氮与通过好氮区A进入缺氧区B利用原水分配的碳源发生反硝化反应而去除总氮。

在步骤105中,缺氧区B中安装有生物填料构成生物膜,该生物膜与活性污泥的复合系统,生物填料用于吸附脱氮微生物以及与硝酸盐进行反硝化脱氮,提高碳源的利用率;当缺氧区B中的反硝化碳源不足时,可通过配水点补充外加碳源。

在步骤101中,在污水进水端与预处理装置之间还可以设置厌氧区,厌氧区用于对污水除磷处理。

本发明还提供一种用于污水强化脱氮的双缺氧脱氮方法的设备,包括缺氧区A与好氧区A,所述缺氧区A与所述好氧区A相连通,在所述缺氧区A的前端设有进水口并连接预处理装置,在所述缺氧区A中安装有推流器,还包括缺氧区B,所述缺氧区B设置在所述好氧区A的末端并且与所述好氧区A相连通,在所述缺氧区B中安装有生物填料;所述缺氧区B为所述缺氧区A容积的1/2-1/3。

在所述缺氧区B的末端还设有好氧区B,所述缺氧区B与所述好氧区B相连通,所述好氧区B好氧区A总容积的1/6-1/8;在所述好氧区B的末端设有出水口并连接二沉池。

所述好氧区A、所述缺氧区B以及好氧区B均为推流廊道式结构,所述缺氧区A为带导流环的沟渠式结构。

在所述缺氧区B中还设有进水分配点,所述进水分配点设置在所述缺氧区B的前端或所述好氧区A的末端,在所述缺氧区B中安装有搅拌器。

在所述缺氧区A与所述好氧区A之间安装有回流泵,所述缺氧区A前端进水并连接预处理装置。

在所述缺氧区A与所述预处理装置之间还设有厌氧区,所述厌氧区用于对污水进行除磷处理,在所述厌氧区中也安装有推流器。

与现有技术相比,本发明具有以下优点:

1、本发明解决了缺氧-好氧工艺硝化液回流脱氮的瓶颈,在增加了一个缺氧区后,可将未回流的硝化液进行反硝化脱氮,使其理论脱氮效率由传统的50~75%(一般回流比在100~300%)提高至100%,脱氮效果更显著;

2、由于新增缺氧区的反硝化脱氮,且采用重力流方式,因此可以有效缓解传统工艺回流硝化液脱氮的压力,大幅降低硝化液回流比从而降低能耗;同时,较低的回流比下硝态氮的去除率更高,减少脱氮与除磷之间的矛盾,还有利于同步脱氮除磷;

3、由于设置了两个缺氧区,因此可以实现对原水中碳源的多点利用,使碳源的利用率更高,运行成本可远远低于目前投加碳源的深度处理工艺;另外,采用末端缺氧区利用碳源,也缓解了前置反硝化菌与释磷菌对碳源的争夺;

4、装置结构紧凑、布局合理,推流廊道式结构便于利用穿墙的回流泵回流硝化液,不仅使回流点处的硝化反应更完全,还可以大幅提高运行效率和减少管路水头损失,因此也更加节能。