申请日2019.02.25

公开(公告)日2019.05.10

IPC分类号A01K63/04; A01K61/10; A01K61/51; A01K61/59; A01G22/00; C02F3/34; C02F3/32

摘要

本发明公开了一种三级净化水产养殖场污水零排放的方法,其步骤包括1.建立养殖池一级净化小循环(1);2.建立养殖区域二级净化中循环(3);3.建立养殖基地三级净化大循环(5)。通过该方法,既可以对养殖场内产生的尾水进行有效处理并循环利用,又淡水池塘养殖水排放标准中的Ⅲ类标准,在实现养殖用水零排放在维护生态环境同时,保障产业发展,将传统水产养殖扭转为无公害的健康养殖方式。

权利要求书

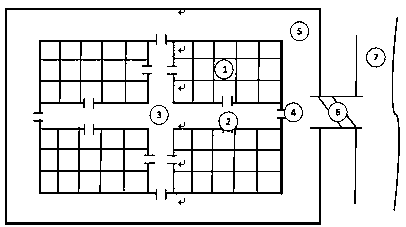

1.一种三级净化水产养殖场污水零排放的方法,其特征在于该方法由1.建立养殖池一级净化小循环; 2.建立养殖区域二级净化中循环;3.建立养殖基地三级净化大循环三部分组成,具体步骤为:

A.在养殖池(1)内投放微生物制剂,微生物制剂的组成包括枯草芽孢杆菌(活菌数1000亿cfu/g)、乳酸杆菌(活菌数500亿cfu/g)和光合细菌(活菌数10亿cfu/ml)3类,每立方米水体一次投放用量分别为15-30g、10-20g、1-2L,每10—15天需要补投一次微生物制剂,投放种类和投放量与初次投放相同;

B.在养殖区域内设立内环河(3)系统,养殖池(1)通过安装有闸内排水道(2)与内环河(3)连接,内环河(3)的面积不低于养殖区域的1/10;内环河(3)中种植有不同水层的植物和动物,植物覆盖水体面积不超过内环河(3)面积的30%,不同动物饲养量保持在30—40kg/亩;

C.在整个养殖区域外围设立外环河(5)系统,内环河(3)通过安装有闸外排水道(4)与外环河(5)连接,外环河(5)面积不低于养殖区域的1/10,环绕整个养殖系统,外环河(5)内通过养殖螺蛳、蟹、鲢鱼、鲫鱼等形成和内环河(3)相似的生态系统。

2.根据权利要求1所述的一种三级净化水产养殖场污水零排放的方法,其特征在于所述步骤2中内环河(3)的形状可根据养殖池(1)的实际结构进行改变,可以是井字形、十字形等不同形状。

3.根据权利要求1所述的一种三级净化水产养殖场污水零排放的方法,其特征在于所述步骤2中内环河(3)种植的植物可以是沉水植物金鱼藻、苦草、黑藻或挺水植物香蒲、蒲草等一种或几种的混合。

4.根据权利要求1所述的一种三级净化水产养殖场污水零排放的方法,其特征在于所述步骤2中内环河(3)饲养的动物可以是青鱼、鲤鱼、鲢鱼等一种或几种的混合。

说明书

一种三级净化水产养殖场污水零排放的方法

技术领域

本发明涉及水产养殖及环境保护领域,具体涉及一种养殖污水零排放方法。

背景技术

中国是水产养殖大国,水产品年产量达4200万吨,占全世界水产养殖的2/3,连片的养殖区域面积小到几千亩,大到几万亩。养殖过程中,污水如果任意排放会对天然水体注入大量富营养物质(如氮、磷等),使水环境中的藻类大量生长,水体的富营养化成为常态(如太湖中绿藻的爆发);同时粪便及饲料残饵等分解会产生氨氮、亚硝酸盐等有毒物质或者散发出H2S、CH4等多种刺激性气味的气体,污染水体的同时造成大气、环境等污染。

传统养殖中,为了实现养殖池塘生产潜力的最大化,都会采用高密度的养殖方式,这就使得池塘的自我净化功能失去作用,天然菌种的净化效果有限,集约化的循环水养殖虽然系统内有净化装置或设施但最终也存在尾水的排放。近年来,国家越来越重视生态环境的治理,禁排、禁放、关停养殖场等类似措施使得很多养殖户遭受巨大的经济损失,影响养殖户收益。但在大规模的养殖过程中产生尾水又是不可避免的,而通常采用的处理方法都不能达到国家污水排放的标准。

发明内容

本发明的目的在于解决背景技术中的不足,提供一套切实可行的生态处理方法,既可以对养殖场内产生的尾水进行有效处理并循环利用,又符合《GB3838-2002》淡水池塘养殖水排放标准中的Ⅲ类标准,在实现养殖用水零排放在维护生态环境同时,保障产业发展,将传统水产养殖扭转为无公害的健康养殖方式。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:首先在养殖系统内投放微生物制剂和有益菌群,进行系统内自身的一级进化,变自身养殖池为净化池;其次在养殖区域内建立内环河,将一级养殖池的尾水输入内环河中使其成为内环河系统的肥水,在内环河中种植不同水层的植物,养殖一定量的鱼虾蟹贝、螺丝、轮虫等,形成稳定的生态食物链;最后在养殖区域外建立外环河,外环河与内环河通过有闸排水管道相连,涵盖整个养殖区域,外环河存在与内环河相类似的生态系统,可对内环河排出的尾水再次净化,实现物质和能量的循环利用来达到净化水质的目的。

具体来说,一种三级净化水产养殖场污水零排放的方法,包括如下步骤:

A.建立养殖池一级净化小循环:在养殖池内投放微生物制剂,微生物制剂的组成包括枯草芽孢杆菌(活菌数1000亿cfu/g)、乳酸杆菌(活菌数500亿cfu/g)和光合细菌(活菌数10亿cfu/ml)3类,每立方米水体一次投放用量分别为15-30g、10-20g、1-2L。由于菌体的新陈代谢速度较快,每10—15天需要补投一次微生物制剂,投放种类和投放量与初次投放相同;

B.建立养殖区域二级净化中循环:在养殖区域内设立内环河系统,内环河的形状可根据养殖池的实际结构进行改变,可以是井字形、十字形、环形等,保证养殖池和内环河之间通有管道,可使每个养殖池的水体畅通排到内环河,内环河的面积不低于养殖区域的1/10。各个养殖池排出的尾水富含有机物,流至内环河中,内环河可利用其作为肥料进行肥水,在内环河中种植不同水层的植物,其覆盖水体面积不可超过内环河面积的30%。不同种类的植物可以对水质有净化作用,减轻水体负担,同时其幼嫩部位可作为饵料被食用,植物可以是沉水植物金鱼藻、苦草、黑藻,也可以是挺水植物香蒲、蒲草;饲养不同水层的动物,形成不同层次的生态位,完善整个生态系统,包括青鱼、鲤鱼、鲢鱼等,不同动物饲养量保持在30—40kg/亩;

C.建立养殖基地三级净化大循环:在整个养殖区域外围设立外环河系统,外环河面积不低于养殖区域的1/10,环绕整个养殖系统,外环河内通过养殖螺蛳、蟹、鲢鱼、鲫鱼等形成与内环河相似的生态系统,并设立有闸的管道可使内环河的水畅通排到外环河,方便在夏季干旱季节水流引入和暴雨季节水流的排出。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

1.利用微生物制剂在养殖池内进行第一次净化,有效的分解了养殖池中水生物的粪便和食物残饵,从源头有效的降低了水体杂质和富营养化。

2.内环河的生态系统中的水生动植物吸收上级养殖池内的尾水中营养成分,进一步降低水体的富营养化问题,有变废为宝的作用。

3.外环河内的生态系统可以对尾水进行第三次进化和杂质的沉淀,净化后的水可以达到池塘养殖水排放标准中的Ⅲ类标准,减轻水体负担。

4.极大减轻了水产养殖企业污水排放的成本,并带来了相关衍生具有价值的水产品,因此,具有很高的经济价值和社会效应。