申请日2019.12.31

公开(公告)日2020.03.24

IPC分类号C02F11/13

摘要

本发明涉及一种带式污泥干化机内部循环风工艺,所述干化机内固定安装有输送带,所述干化机上分别设置有若干进风口、出风口,出风口位于污泥干化室末端;污泥均匀分布在输送带,随输送带一起移动,热风由进风口进入干化室,并沿着输送带以螺旋的形式向前移动,干化输送带上的污泥,最后由出风口排出。热风在干化污泥的同时并以螺旋的形式向前移动,这样,与污泥多次接触,保证单位质量的空气能够带走更多的水份,从而提高热利用效率。

权利要求书

1.一种带式污泥干化机内部循环风工艺,所述干化机内固定安装有输送带,所述干化机上分别设置有若干进风口、出风口,出风口位于干化机末端;其特征在于,污泥均匀分布在输送带,随输送带一起移动;热风由进风口进入干化机,并沿着输送带以螺旋的形式向前移动,与污泥接触,干化污泥,最后由出风口排出。

2.根据权利要求1所述的一种带式污泥干化机内部循环风工艺,所述热风在干化机内回旋。

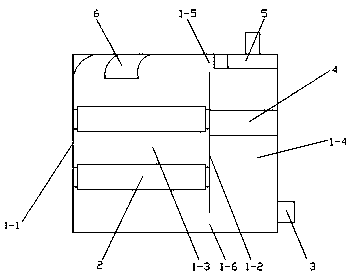

3.根据权利要求2所述的一种带式污泥干化机内部循环风工艺,其特征在于,所述干化机由若干污泥干化腔排列组合连接构成;所述干化腔包括腔体,腔体内竖直设置有隔板,将干化腔分成两个部分,一为干化室,一为加热室,且隔板上下两端分别与腔体之间留有间隙,连通干化室与加热室,共同构成供热风回旋的回旋通道,所有干化腔的干化室依次连通共同构成一大干化室,且大干化室与所有回旋通道连通共同构成供热风螺旋移动的螺旋通道;所述输送带固定安装在大干化室内;所述进风口一一对应连通加热室,所述出风口连通大干化室。

4.根据权利要求3所述的一种带式污泥干化机内部循环风工艺,其特征在于,每一加热室中间均固定安装有空气加热器。

5.根据权利要求4所述的一种带式污泥干化机内部循环风工艺,其特征在于,每一个加热室顶部均固定安装有风机,风机出口正对上侧间隙;所述进风口位于空气加热器下方。

6.根据权利要求3所述的一种带式污泥干化机内部循环风工艺,其特征在于,每一个干化室顶部均设置有若干圆弧状导流板,导流板与上侧间隙相对,且部分导流板向末侧倾斜一定角度。

说明书

带式污泥干化机内部循环风工艺

技术领域

本发明涉及污泥干化技术领域,具体涉及一种带式污泥干化机内部循环风工艺。

背景技术

在以往的带式污泥干化机系统中,热风是垂直于输送带的上方输送热风,经过输送带后直接从干化系统排除。常规工艺中热利用率低、能耗增加,成本高。

发明内容

为解决上述问题,本发明提出了一种带式污泥干化机内部循环风工艺。

本发明的技术方案:

一种带式污泥干化机内部循环风工艺,所述干化机内固定安装有输送带,所述干化机上分别设置有若干进风口、出风口,出风口位于干化机末端;污泥均匀分布在输送带,随输送带一起移动;热风由进风口进入干化机,并沿着输送带以螺旋的形式向前移动,与污泥接触,干化污泥,最后由出风口排出。

所述热风在干化机内回旋。

所述污泥干化室由若干污泥干化腔并排设置构成,所述干化腔包括腔体,腔体内竖直设置有隔板,将干化腔分成两个部分,一为干化室,一为加热室,且隔板上下两端分别与腔体之间留有间隙,连通干化室与加热室,共同构成供热风回旋的回旋通道,所有干化腔的干化室连通共同构成一大干化室,且大干化室与所有回旋通道连通共同构成供热风螺旋移动的螺旋通道;所述输送带固定安装在大干化室内;所述进风口一一对应连通加热室,所述出风口连通大干化室。

使用时,污泥均匀分布在输送带,随输送带移动一起移动;由进风口送入热风,部分热风沿着回转通道回旋,部分热风沿着螺旋通道以螺旋的形式向前移动,这样,使得热风与污泥多次接触,保证单位质量的空气能够带走更多的水份,从而提高热利用效率。

每一加热室中间均固定安装有空气加热器;在干化过程中,热风回旋或螺旋,与污泥多次接触,其温度必然下降,利用空气加热器进行加热,以满足回旋或螺旋的热风干化需求。

每一个加热室顶部均固定安装有风机,风机出口正对上侧间隙;所述进风口位于空气加热器下方;利用风机提供热风回旋或螺旋动力,进风口位于空气加热器下方,使得抽吸的热风先经过空气加热器后送入干化室,以保证热风最大干化效果。

每一个干化室顶部均设置有若干圆弧状导流板,导流板与上侧间隙相对,且部分导流板向末侧倾斜一定角度;使热风以一定的角度吹向输送带上污泥,同时起到引导热风回旋、螺旋的作用。

本发明的优点是,设计合理,构思巧妙,热风在干化污泥的同时并以螺旋的形式向前移动,这样,与污泥多次接触,保证单位质量的空气能够带走更多的水份,从而提高热利用效率。(发明人陆建国)