公布日:2024.03.15

申请日:2023.12.18

分类号:C02F7/00(2006.01)I;C02F3/30(2023.01)I

摘要

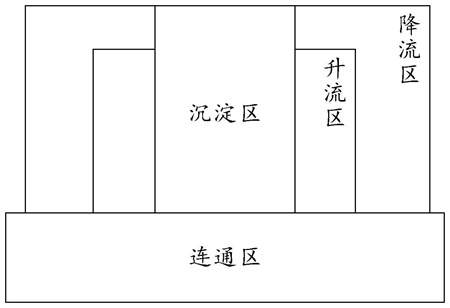

本发明涉及污水处理技术领域,尤其涉及一种污水处理合建式浅层曝气生化系统,其包括一组构筑模块,包括:降流区,其用以将污水输入构筑模块;升流区,其用以推动污水在构筑模块中上升;沉淀区,其用以将污水进行初步沉淀;连通区,其用以使污水在构筑模块的各区域流动;本发明利用在污水处理构筑物中设置上述区域的方式,将污水循环处理,并采用浅层曝气的方式,有效节省能耗,在有效降低了污水处理系统的占地面积的同时,有效提升了污水处理系统的抗冲击负荷,从而增强了污水处理系统的鲁棒性。

权利要求书

1.一种污水处理合建式浅层曝气生化系统,其特征在于,其包括一组构筑模块,包括:降流区,其设置在所述构筑模块外侧,用以将污水输入所述构筑模块;升流区,其设置在所述降流区内,用以推动污水在所述构筑模块中上升;沉淀区,其设置在所述升流区内,用以将污水进行初步沉淀;连通区,其设置在所述构筑模块底部,且与所述降流区、所述升流区以及所述沉淀区相连,用以使污水在所述构筑模块的各区域流动;其中,所述降流区与所述升流区由升流区壁隔离,所述升流区与所述沉淀区由沉淀区壁隔离;所述升流区壁以及所述沉淀区壁远离水面的一端设有若干水孔,各水孔处于所述连通区内。

2.根据权利要求1所述的污水处理合建式浅层曝气生化系统,其特征在于,包括:所述构筑模块;进水模块,其与所述降流区相连,用以将污水送入构筑模块;充气模块,其与所述升流区以及所述沉淀区相连,用以向污水和/或污泥提供动力,并将污水与空气混合;污泥模块,其与所述沉淀区相连,用以将污泥输送出沉淀区;出水模块,其与所述沉淀区相连,用以将完成处理的污水输送出所述构筑模块;控制模块,其与所述进水模块、所述充气模块以及所述污泥模块相连,用以根据污泥模块的出料速率控制进水模块的进水速率以及充气模块的曝气速率。

3.根据权利要求2所述的污水处理合建式浅层曝气生化系统,其特征在于,所述充气模块在所述升流区中设有若干曝气器,各曝气器成环状均匀分布在所述升流区中;所述充气模块在所述沉淀区中设有若干气提器,用以将沉淀区中的污泥输送至所述降流区中。

4.根据权利要求2所述的污水处理合建式浅层曝气生化系统,其特征在于,所述升流区壁与水平面垂直,且低于所述构筑模块的外壁;所述外壁与所述升流区壁的高差与所述曝气速率成负相关;所述沉淀区壁由桶状以及锥状部分组成,用以对污泥进行选择;所述沉淀区壁上设置的各水孔高度与所述出料速率成负相关。

5.根据权利要求4所述的污水处理合建式浅层曝气生化系统,其特征在于,所述沉淀区在垂直方向上将污水进行过滤和选择,包括:清水舱,其位于所述沉淀区顶部,用以承载完成处理的污水;输出舱,其位于所述清水舱下方,且与所述出水模块相连,用以将完成处理的污水送入所述出水模块;斜管舱,其位于所述输出舱下方,且设有一组斜管沉淀器,用以过滤所述污水;污泥选择舱,其位于所述锥状部分,且在所述沉淀区壁的过水孔上方,并且与各气提器相连,用以对沉淀池的污水中的污泥进行选择,并将完成选择的污泥输送至所述降流区和/或所述斜管舱;剩余污泥舱,其位于所述沉淀区底部,用以将完成选择的污泥送入所述污泥模块。

6.根据权利要求3或4任一项所述的污水处理合建式浅层曝气生化系统,其特征在于,所述升流区与所述降流区通过所述升流区壁上设置的各过水孔以及升流区壁上方的空间连通,所述充气模块中的各曝气器设置在升流区中,并以所述曝气速率将升流区中的污水送入所述降流区。

7.根据权利要求6所述的污水处理合建式浅层曝气生化系统,其特征在于,所述升流区以及所述降流区在垂直方向上利用所述曝气器输入的氧气对污水进行处理,包括:富氧舱,其位于所述升流区中曝气器上方,以及所述降流区顶部,用以使污泥保持好氧状态;微氧舱,其位于所述降流区除顶部外的部分,以及所述升流区中曝气器的下方,用以存储未处理的污水;其中,所述曝气器能够加速污水循环,并降低污水在所述微氧舱内的停留时间,用以使污水中的污泥保持活性。

8.根据权利要求7所述的污水处理合建式浅层曝气生化系统,其特征在于,所述升流区顶部在水平面上的投影面积小于所述降流区,用以使升流区中的污水进入降流区顶部时,增大污水与空气的接触面积。

9.根据权利要求5所述的污水处理合建式浅层曝气生化系统,其特征在于,所述输出舱包括若干穿孔排管,其上各孔均匀分布在所述输出舱内,且孔口朝上,用以将完成处理的污水以所述进水速率送出所述构筑模块。

10.根据权利要求4所述的污水处理合建式浅层曝气生化系统,其特征在于,所述沉淀区与所述升流区以及所述降流区设有若干连通管,用以将沉淀区内的污水与升流区以及降流区混合,并将沉淀区中的污泥送入升流区和/或降流区进行好氧反应。

发明内容

为此,本发明提供一种污水处理合建式浅层曝气生化系统,用以克服现有技术中水流方向单一,无法对污水进行有效处理且污泥回用较为困难,从而导致污水处理系统运行不稳定的问题。

为实现上述目的,本发明提供一种污水处理合建式浅层曝气生化系统,其包括一组构筑模块,包括:

降流区,其设置在所述构筑模块外侧,用以将污水输入所述构筑模块;

升流区,其设置在所述降流区内,用以推动污水在所述构筑模块中上升;

沉淀区,其设置在所述升流区内,用以将污水进行初步沉淀;

连通区,其设置在所述构筑模块底部,且与所述降流区、所述升流区以及所述沉淀区相连,用以使污水在所述构筑模块的各区域流动;

其中,所述降流区与所述升流区由升流区壁隔离,所述升流区与所述沉淀区由沉淀区壁隔离;

所述升流区壁以及所述沉淀区壁远离水面的一端设有若干水孔,各水孔处于所述连通区内。

进一步地,包括:

所述构筑模块;

进水模块,其与所述降流区相连,用以将污水送入构筑模块;

充气模块,其与所述升流区以及所述沉淀区相连,用以向污水和/或污泥提供动力,并将污水与空气混合;

污泥模块,其与所述沉淀区相连,用以将污泥输送出沉淀区;

出水模块,其与所述沉淀区相连,用以将完成处理的污水输送出所述构筑模块;

控制模块,其与所述进水模块、所述充气模块以及所述污泥模块相连,用以根据污泥模块的出料速率控制进水模块的进水速率以及充气模块的曝气速率。

进一步地,所述充气模块在所述升流区中设有若干曝气器,各曝气器成环状均匀分布在所述升流区中;

所述充气模块在所述沉淀区中设有若干气提器,用以将沉淀区中的污泥输送至所述降流区中。

进一步地,所述升流区壁与水平面垂直,且低于所述构筑模块的外壁;

所述外壁与所述升流区壁的高差与所述曝气速率成负相关;

所述沉淀区壁由桶装以及锥状部分组成,用以对污泥进行选择;

所述沉淀区壁上设置的各水孔高度与所述出料速率成负相关。

进一步地,所述沉淀区在垂直方向上将污水进行过滤和选择,包括:

清水舱,其位于所述沉淀区顶部,用以承载完成处理的污水;

输出舱,其位于所述清水舱下方,且与所述出水模块相连,用以将完成处理的污水送入所述出水模块;

斜管舱,其位于所述输出舱下方,且设有一组斜管沉淀器,用以过滤所述污水;

污泥选择舱,其位于所述锥状部分,且在所述沉淀区壁的过水孔上方,并且与各气提器相连,用以对沉淀池的污水中的污泥进行选择,并将完成选择的污泥输送至所述降流区和/或所述斜管舱;

剩余污泥舱,其位于所述沉淀区底部,用以将完成选择的污泥送入所述污泥模块。

进一步地,所述升流区与所述降流区通过所述升流区壁上设置的各过水孔以及升流区壁上方的空间连通,所述充气模块中的各曝气器设置在升流区中,并以所述曝气速率将升流区中的污水送入所述降流区。

进一步地,所述升流区以及所述降流区在垂直方向上利用所述曝气器输入的氧气对污水进行处理,包括:

富氧舱,其位于所述升流区中曝气器上方,以及所述降流区顶部,用以使污泥保持好氧状态;

微氧舱,其位于所述降流区除顶部外的部分,以及所述升流区中曝气器的下方,用以存储未处理的污水;

其中,所述曝气器能够加速污水循环,并降低污水在所述微氧舱内的停留时间,用以使污水中的污泥保持活性。

进一步地,所述升流区顶部在水平面上的投影面积小于所述降流区,用以使升流区中的污水进入降流区顶部时,增大污水与空气的接触面积。

进一步地,所述输出舱包括若干穿孔排管,其上各孔均匀分布在所述输出舱内,且孔口朝上,用以将完成处理的污水以所述进水速率送出所述构筑模块。

进一步地,所述沉淀区与所述升流区以及所述降流区设有若干连通管,用以将沉淀区内的污水与升流区以及降流区混合,并将沉淀区中的污泥送入升流区和/或降流区进行好氧反应。

与现有技术相比,本发明的有益效果在于,利用在污水处理构筑物中设置降流区、升流区、沉淀区以及连通区的方式,将污水循环处理,并采用浅层曝气的方式,有效节省能耗,在有效降低了污水处理系统的占地面积的同时,有效提升了污水处理系统的抗冲击负荷,从而增强了污水处理系统的鲁棒性。

进一步地,利用设置构筑模块、进水模块、充气模块、污泥模块、出水模块以及控制模块的方式,控制出入水量以及污泥的排出及循环,在有效提升了污泥利用效率的同时,增加了污水处理的效率,从而进一步增强了污水处理系统的鲁棒性。

进一步地,利用在升流区中设置曝气器的方式,提升污水曝气深度,在占地面积固定的前提下提升了污水处理构筑物的容积,在有效降低了污水处理构筑物的占地面积的同时,利用深井曝气的方式,从而进一步增强了污水处理系统的鲁棒性。

进一步地,通过对过水口位置的确定,对污水处理的能力进行调节,在有效提升了污水处理构筑物的稳定性的同时,进一步增强了污水处理系统的鲁棒性。

进一步地,利用在沉降区底部混合液进行预先沉淀,到达斜管区后二次沉淀,经过两次沉淀,既减轻了斜管的负荷,又增加了沉淀效果;在有效节省了能耗的同时,采用浅层曝气的方式进一步增强了污水处理系统的鲁棒性。

进一步地,利用曝气器推动水流的方式,节省提升泵的能耗,并利用曝气的搅拌作用,使污水能够充分与空气混合,在有效提升了污水处理效率的同时进一步增强了污水处理系统的鲁棒性。

进一步地,通过压缩升流区面积的方式,使升流区与降流区流速增大,同时污泥选择区的混合液也及时的与进水混合,在有效增加系统抗冲击负荷的同时,提升了污水处理系统的稳定性,从而进一步增强了污水处理系统的鲁棒性。

进一步地,利用将穿孔朝上的方式,防止浮渣进入在有效减少三角堰及浮渣板的投入的同时,进一步增强了污水处理系统的鲁棒性。

进一步地,通过将污泥反复回流利用的方式,将沉淀池中的污泥利用水流送入升流区以及降流区,在有效提升了污泥活性的同时,进一步增强了污水处理系统的鲁棒性。

(发明人:田金星;刘妞;闫项飞;朱国亮;付巢;闫姝晓;郑佳璨;王宇;万家虎;朱海南;芦玉伟;张华)