高效沉淀池工艺在传统沉淀池的基础上进行了改进,具有占地面积小、启动快、负荷高、SS去除率高、抗冲击负荷能力强和出水水质稳定等特点,广泛适用于污水和给水处理等方面,但其在合流制溢流(CSOs)污染处理方面的应用研究较少。

黄孝河作为武汉市大汉口建成区仅有的两条河道之一,总长为10.4km。20世纪90年代以来,随着城市发展,河道上游5km被改造成地下箱涵,成为合流制污水排放通道。通过在暗涵出口处设置钢坝闸进行拦截,旱季污水经污水泵站提升至污水厂进行处理。但雨季由于大量雨水的汇入,致使合流制污水量超过了污水厂的处理能力,进而形成了黄孝河明渠起端的CSOs污染。

采用高效沉淀池工艺对黄孝河明渠上游暗涵雨天CSOs污水进行处理,可以有效降低CSOs污染对黄孝河明渠水环境的冲击,可为国内外其他合流制河道的生态治理提供参考。

1、设计规模及进、出水水质

1.1 设计规模

目前国内尚未出台针对CSOs污染中关于溢流次数的相关规范和标准,项目选取武汉市1980年—2016年的日降雨数据,采用P-Ⅲ曲线分析年降雨量与降雨出现频率之间的定量关系,以及每年的暴雨次数。以丰水年且大雨、暴雨场次较多的年份为原则,最终选取2016年为代表年,其年内溢流次数达到91次。

通过综合判断流域代表年降雨溢流频次对应河道的峰值流量、单场最大截流量及环境效应,确定控制年溢流次数不超过10次,相对应建设规模为25×104m3的CSOs调蓄池+设计处理峰值水量6m3/s的强化处理设施,满足年溢流次数的控制要求。

1.2 设计进、出水水质

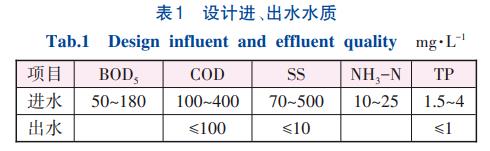

根据国内外合流制排水系统溢流污水水质情况,同时参考黄孝河流域三金潭污水处理厂的设计进水水质,并结合城市规划功能,综合分析后确定黄孝河高效沉淀池工程设计采用的进、出水水质,具体如表1所示。

目前因国内缺少CSOs污染控制工程的出水水质标准,根据项目水质达标建设目标,经可研编制单位与武汉市水务局沟通后,SS按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准、TP按一级B标准、COD按二级标准进行设计。

2、工艺选择分析

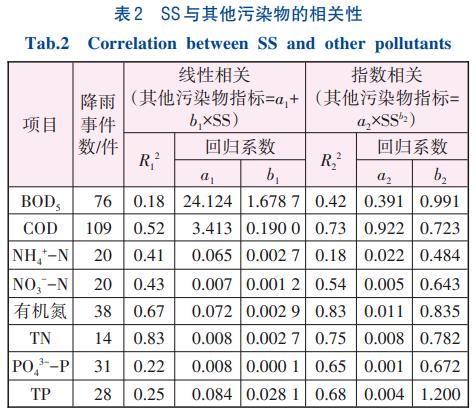

因现状CSOs污水由生活污水、工业废水、雨水3种性质不同的水体组成,污染物浓度根据水量比例不同而不同,其波动范围较大。根据前期水质调查结果可知,SS与COD、TN、TP的相关性较强(见表2),因此,在CSOs处理中控制住SS即可大幅削减污染物总量。

考虑到CSOs处理设施旱天不工作、雨天工作的间歇运行特性,无法进行生物处理;同时降雨初期的CSOs污水具有流量较大、历时较短、污染物浓度较高等特点,而高效沉淀池工艺具有SS去除率高、占地少、出水稳定、耐冲击负荷等优点,因此,采用调蓄池及高效沉淀池工艺对CSOs污染进行集中收集并处理。

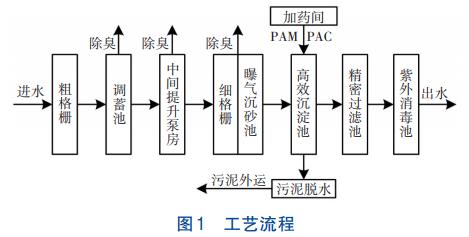

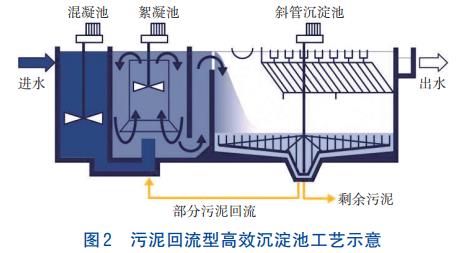

工艺流程见图1。

由图1可知,CSOs污水首先通过粗格栅进入调蓄池,由中间提升泵房提升至细格栅进一步去除漂浮物、悬浮杂物后,再进入曝气沉砂池除砂,曝气沉砂池出水进入高效沉淀池去除悬浮物质。为确保出水水质达标,高效沉淀池出水进入精密过滤池进一步处理,将SS降至10mg/L以下,经紫外消毒后排放至后湖泵站前池。

3、高效沉淀池工艺选择

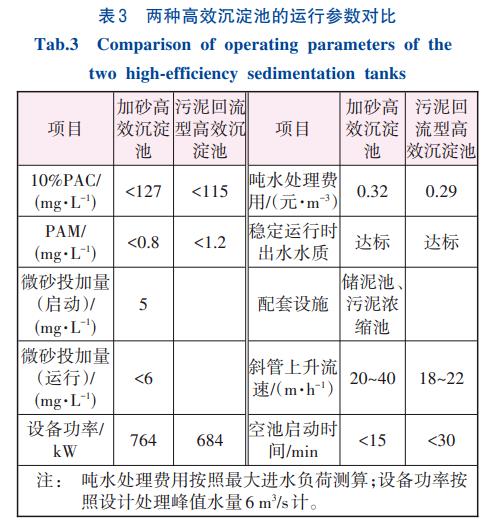

目前,广泛应用的高效沉淀池技术包括加砂高效沉淀池以及污泥回流型高效沉淀池,两种技术的运行参数如表3所示。就工艺目标可达性而言,采用上述两种工艺对CSOs污染进行处理均能满足出水水质要求。就运营阶段的运行费用而言,污泥回流型无需投加凝核物,可有效降低运营阶段处理费用,工程按照最大进水污染负荷测算的吨水处理费用为0.29元/m3。

污泥回流型高效沉淀池工艺自带污泥浓缩功能,无需配套建设储泥池及污泥浓缩池,排泥浓度可达30~150g/L,可以直接进行脱水处理,从而有效减少建设面积。由于该项目建设区域位于城市高密度建成区,受建设区域用地面积限制以及周边维稳压力等因素影响,最终采用污泥回流型高效沉淀池工艺。

4、高效沉淀池工艺设计

4.1 总体设计

黄孝河CSOs调蓄池采用全地下建设方式,池体占地面积为3.42×104m2,设计水深为7.3m,最大水深为8.6m。CSOs强化处理设施,即污泥回流型高效沉淀池,采用半地下建设形式,占地面积为2.58×104m2。项目于2021年底建成并投入运行,总投资为10.34亿元。

污泥回流型高效沉淀池的设计处理峰值水量为6m3/s,共分为6格,每格设计处理水量为1m³/s。池体主体分为3部分,即混凝池、絮凝池、斜管沉淀池,其工艺示意如图2所示。

4.1.1 进水

高效沉淀池每2格为1组,共3组。每组由总进水分配渠通过DN1600的管道分别向2格高效沉淀池的混凝池提供进水,进水管内设置可以输出4~20mA电流信号的流量计,用于实时监测并反馈每组高效沉淀池的进水流量;进水渠设置在线水质分析仪监测SS、pH,用于反馈药品投加量。

4.1.2 混凝池

CSOs污水首先进入混凝池,在混凝池进水口投加混凝剂PAC,在池内搅拌器的作用下快速搅拌,使混凝剂与原水充分混合。设计混凝时间≥2min,混凝搅拌机在最不利设计条件下的速度梯度G值≥250s-1。

4.1.3 絮凝池

经混凝池充分混凝后的出水进入絮凝池,投加助凝剂PAM,采用导流筒及搅拌机使该单元的功效显著提高。搅拌机产生的上升循环流量约数倍于处理流量,从而满足絮凝反应的需求,同时搅拌机的搅拌速度与絮凝过程相匹配,不会将形成的矾花打碎,该单元单池设计絮凝时间≥5.2min。此外,高效沉淀池启动后,通过污泥回流系统将浓缩区上层污泥泵送至絮凝池,污泥回流量为单池最高进水量的1%~3%。回流污泥为絮凝池提供絮体附着的晶核,改善矾花形成条件,减少阴离子高分子助凝剂用量。随之矾花絮体增大、密度增加,保证了最佳的絮凝效果。

4.1.4 斜管沉淀池

通过絮凝池形成的矾花絮体进入斜管沉淀池进行泥水分离,水流采用上向流的形式。采用六角蜂窝状斜管,其水力直径为80mm,长为1500mm。斜管澄清区和沉淀区的表面负荷在峰值流量下应分别控制为18~22、12~13m3(/m2·h),沉淀池上部水通过集水槽收集。当澄清区承受峰值流量负荷时,无细小絮凝体经集水槽带入后续精密过滤池中。沉淀池底部配置1套刮泥机,将经沉淀浓缩后的污泥收集到污泥斗,采用2台污泥循环泵(1用1备)以及1台污泥排放泵,分别用于污泥回流和剩余污泥排放。污泥回流量为单池最高进水量的1%~3%,吸泥点位于浓缩区的上层,配有污泥界面计控制排泥。

4.1.5 出水

高效沉淀池出水需控制为SS≤20mg/L、COD≤100mg/L、TP≤1mg/L,结合后续精密过滤,可将SS进一步降至10mg/L,确保出水水质达标。

4.2 优化设计

考虑到高效沉淀池间歇运行的特点,降雨发生后,空池启动速度较慢,启动过程存在出水水质不达标等问题,无法应对快速高效处理的要求。工程在设计时优化了6格高效沉淀池的工艺以及启动方式,将高效沉淀池分为3组。降雨时,调蓄池收集CSOs污水,并通过提升泵提升,经曝气沉砂池进入到第1组高效沉淀池进行处理。当高效沉淀池进水达到50%时,开启启动程序,此时提升泵出水流量需控制为最大流量的35%~50%,启动过程不达标出水通过潜水回流泵回流到起端分配井,与原水混合进行再循环,直到出水水质达到设计出水标准后排放,第1组从启动到出水水质稳定达标的时间为30min。当调蓄池液位持续上涨时,开启第2组。第2组高效沉淀池可利用第1组产生的剩余污泥,启动时间缩短至12min,减少了启动过程的污水内循环时间,节约电耗以及药耗。第3组启动方式与第2组相同。采用污水内循环系统使得高效沉淀池在单次启动时减少不达标出水10800m3。

当预测降雨强度较大、历时较长,需要尽快对污水进行处理时,可同时开启3组高效沉淀池,提高处理效率,此时由启动到出水水质稳定达标的时间为30min。

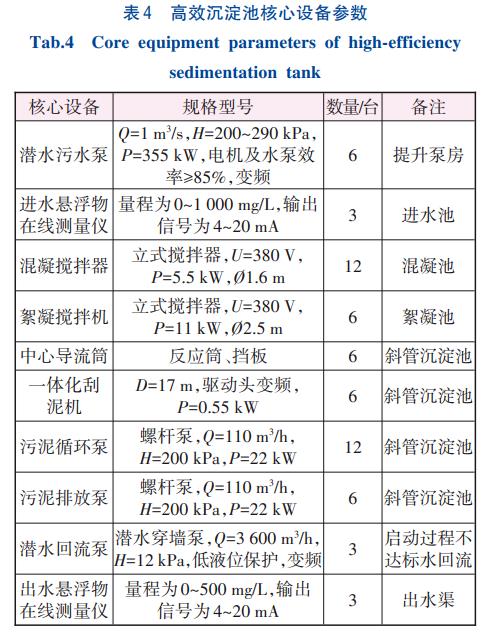

4.3 核心设备参数

高效沉淀池的核心设备参数如表4所示。其中进水悬浮物在线测量仪、出水悬浮物在线测量仪主要通过监测进、出水水质,实时在线反馈药剂投加量,达到精准加药的目的。

5、运行效果

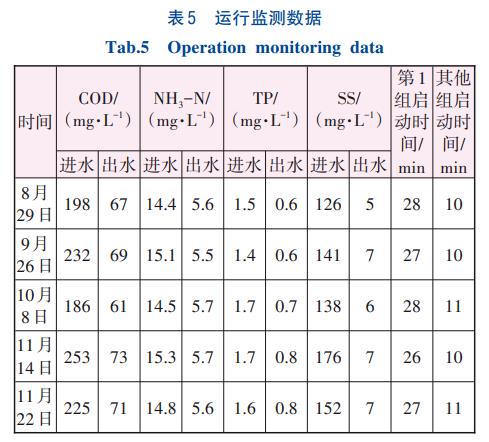

该工程于2019年8月开工,2022年7月完工并开始调试及试运行,运行监测数据如表5所示。

由表5可知,2022年各场次降雨形成的CSOs污染经高效沉淀池强化处理后,出水水质可以稳定达到设计要求。同时,该工程优化调整了高效沉淀池的启动方式,通过先行启动1组,再启动第2、3组,将其他2组的启动时间控制在12min以内,减少了启动过程的污水内循环时间,从而节约电耗以及药耗。

6、结论

在黄孝河水环境综合治理二期PPP项目中,采用调蓄池和污泥回流型高效沉淀池工艺对黄孝河明渠上游暗涵雨天CSOs污水进行储存及处理,高效沉淀池设计出水水质为SS≤20mg/L、TP≤1mg/L、COD≤100mg/L,结合精密过滤池,可将SS进一步降至10mg/L,有效降低了CSOs污染对黄孝河明渠水环境的冲击。同时污泥回流型高效沉淀池无需外加凝核物,按照最大进水污染负荷测算运行费用为0.29元/m3。工程建设规模为25×104m3的调蓄池+设计处理峰值水量6m3/s的强化处理设施。

对污泥回流型高效沉淀池工艺进行改进,优化6格高效沉淀池的启动方式,提高其启动速率并保证出水水质。通过污水内循环系统,对启动过程的不达标出水循环处理,单次启动可减少不达标出水10800m3。按照高效沉淀池的启动方式,降雨时配合前端调蓄池,分组启动。运行时,先启动第1组,其他组利用第1组的剩余污泥,可将启动时间控制在12min以内,减少了启动过程的污水内循环时间,节约电耗以及药耗。项目建成后的处理效果稳定,抗冲击负荷能力强,出水水质达标,可为其他合流制河道的生态治理提供参考。(来源:中国市政工程中南设计研究总院有限公司,桂林理工大学环境科学与工程学院)