申请日2016.06.17

公开(公告)日2017.01.11

IPC分类号E01C11/22; E03F5/04; E03F5/14; E03F5/046

摘要

本实用新型提供了一种市政道路雨水处理系统,它包括沿路缘石长度方向均匀间隔设置的排水沟,排水沟的上方设置有带孔盖板,且排水沟设置在路缘石的机动车道侧,所述路缘石上设置有与排水沟相通的排水口,所述路缘石的绿化带侧设置有渗透式雨水井部分和可与市政雨水井连接的溢流井部分,所述渗透式雨水井部分通过倾斜的水泥砂浆碎石层或水泥砂浆砾石层与排水口相连。该系统可将机动车道路面的雨水引流至绿化带中的渗透式雨水井部分,当绿化带内的水量较多,绿化带无法承受时,雨水进入设置在绿化带宽度方向的溢流井部分,雨水一部分渗透,一部分沿管道进入市政雨水井排走。该系统对雨水有了较为充足的利用,且并不会破坏生态环境。

权利要求书

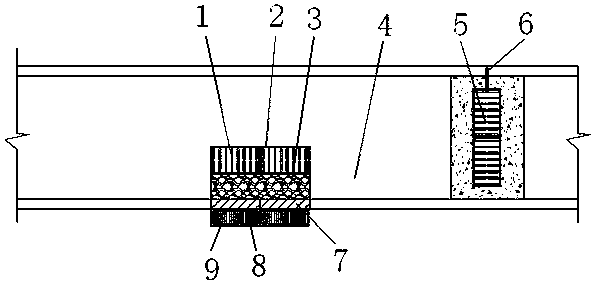

1.一种市政道路雨水处理系统,其特征是:它包括沿路缘石长度方向均匀间隔设置的排水沟,排水沟的上方设置有带孔盖板,且排水沟设置在路缘石的机动车道侧,所述路缘石上设置有与排水沟相通的排水口,所述路缘石的下沉式绿化带侧设置有渗透式雨水井部分和可与市政雨水井连接的溢流井部分,所述渗透式雨水井部分通过倾斜的水泥砂浆碎石层或水泥砂浆砾石层与排水口相连。

2.根据权利要求1所述的市政道路雨水处理系统,所述渗透式雨水井部分包括预埋在土里的雨水井,所述雨水井述的周身均匀开有渗透孔,所述雨水井的井口安装有截污筐,雨水井的顶部覆盖有篦子。

3.根据权利要求2所述的市政道路雨水处理系统,其特征是:所述雨水井的开孔率为3%,渗透孔的直径为10mm,相邻两渗透孔之间的间距为10cm。

4.根据权利要求2或3所述的市政道路雨水处理系统,其特征是:所述雨水井为方形,所述雨水井的长度为500mm、宽度为300mm、高度为1000mm。

5.根据权利要求4所述的市政道路雨水处理系统,其特征是:所述雨水井为PE材质制成的雨水井;所述篦子的长度为500mm、宽度为300mm。

6.根据权利要求1所述的市政道路雨水处理系统,其特征是:所述溢流井部分包括预埋在土里的井体,所述井体的周身均匀开有渗透孔。

7.根据权利要求6所述的市政道路雨水处理系统,其特征是:所述渗透孔的直径为10mm,相邻两渗透孔之间的间距为10cm。

8.根据权利要求6或7所述的市政道路雨水处理系统,其特征是:所述井体为方形井体,井体的长度为500mm、宽度为300mm、高度为1000mm。

9.根据权利要求1所述的市政道路雨水处理系统,其特征是:所述路缘石上相邻排水口之间的间距为15-20m。

10.根据权利要求9所述的市政道路雨水处理系统,其特征是:所述排水沟为U形排水沟,所述排水沟为树脂混凝土制成的排水沟,所述盖板为球墨铸铁盖板,所述排水沟的长度为1000mm、宽度为240mm、高度为270mm。

说明书

一种市政道路雨水处理系统

技术领域

本实用新型涉及一种市政道路雨水处理系统,属于市政道路施工技术领域。

背景技术

在市政道路排水设施中,传统的雨水排水口将雨水收集后,全部通过市政雨水管网排走,对雨水资源造成了极大的浪费,且传统雨水排水口相隔间距较大,排水不及时,容易被污染物堵住,致使道路路面积水问题特别严重,这就是现有技术所存在的不足之处。

发明内容

本实用新型要解决的技术问题,就是针对现有技术所存在的不足,而提供一种市政道路雨水处理系统,该系统可将机动车道路面的雨水引流至绿化带中,且多余部分雨水可渗透补充地下水,对雨水有了较为充足的利用,且并不会破坏生态环境,施工周期短,造价低。

本方案是通过如下技术措施来实现的:该市政道路雨水处理系统包括沿路缘石长度方向均匀间隔设置的排水沟,排水沟的上方设置有带孔盖板,且排水沟设置在路缘石的机动车道侧,所述路缘石上设置有与排水沟相通的排水口,所述路缘石的下沉式绿化带侧设置有渗透式雨水井部分和可与市政雨水井连接的溢流井部分,所述渗透式雨水井部分通过倾斜的水泥砂浆碎石层或水泥砂浆砾石层与排水口相连。

上述渗透式雨水井部分包括预埋在土里的雨水井,所述雨水井述的周身均匀开有渗透孔,所述述雨水井的井口安装有截污筐,雨水井的顶部覆盖有篦子。

上述雨水井的开孔率为3%,渗透孔的直径为10mm,相邻两渗透孔之间的间距为10cm。

上述雨水井为方形,所述雨水井的长度为500mm、宽度为300mm、高度为1000mm。

上述雨水井为PE材质制成的雨水井;所述篦子的长度为500mm、宽度为300mm。

上述溢流井部分包括预埋在土里的井体,所述井体的周身均匀开有渗透孔。

上述渗透孔的直径为10mm,相邻两渗透孔之间的间距为10cm。

上述井体为方形井体,井体的长度为500mm、宽度为300mm、高度为1000mm。

上述路缘石上相邻排水口之间的间距为15-20m。

上述排水沟为U形排水沟,所述排水沟为树脂混凝土制成的排水沟,所述盖板为球墨铸铁盖板,所述排水沟的长度为1000mm、宽度为240mm、高度为270mm。

本方案的有益效果可根据对上述方案的叙述得知,该市政道路雨水处理系统中,沿路缘石长度方向均匀间隔设置的排水沟,排水沟的上方设置有带孔盖板,且排水沟设置在路缘石的机动车道侧,所述路缘石上设置有与排水沟相通的排水口,所述路缘石的绿化带侧设置有渗透式雨水井部分和可与市政雨水井连接的溢流井部分,所述渗透式雨水井部分通过倾斜的水泥砂浆碎石层或水泥砂浆砾石层与排水口相连。该系统可将机动车道路面的雨水引流至绿化带中的渗透式雨水井部分,经过多层次的自然沉降与过滤过程,雨水基本满足绿色植物所需水质的要求,当绿化带内的水量较多,绿化带无法承受时,雨水进入设置在绿化带宽度方向的溢流井部分,雨水一部分渗透,一部分沿管道进入市政雨水井排走。该系统对雨水有了较为充足的利用,且并不会破坏生态环境,施工周期短,造价低,是建设海绵城市、解决降雨看海问题的一个有效的措施。由此可见,本实用新型与现有技术相比,具有实质性特点和进步,其实施的有益效果也是显而易见的。