申请日2015.11.23

公开(公告)日2016.02.10

IPC分类号C02F9/14; C02F11/02

摘要

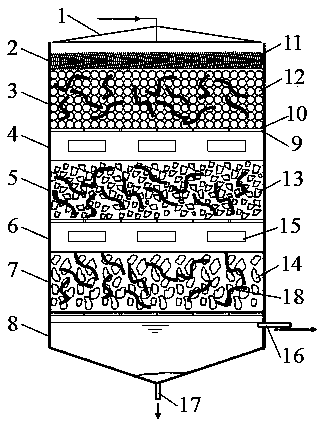

本发明提供了一种污水污泥同步处理的蚯蚓生物滤池,包括一个池体,在池体中自上而下依次设置有旋转布水器、弹性填料层、生物陶粒滤层、第一间隔层、活化沸石滤层、第二间隔层、火山岩颗粒滤层和沉淀池。生物陶粒滤层、活化沸石滤层和火山岩颗粒滤层的下部均设置有承托框架底板,承托框架底板均与池体内壁固结,承托框架底板上覆有孔径为1~2?mm的不锈钢滤网;滤层中均按照12~30?g蚯蚓/L滤料的接种密度接种赤子爱胜蚓。本发明还提供了采用上述蚯蚓生物滤池的应用方法,使生活污水在“蚯蚓—微生物—滤料”的联合作用下,实现污水和污泥的同步处理。本发明工艺简单、造价和运行费用低廉、管理方便、无二次污染。

权利要求书

1.一种污水污泥同步处理的蚯蚓生物滤池,包括一个池体,其特征在于:在所述的池体中自上而下依次设置有旋转布水器、弹性填料层、生物陶粒滤层、第一间隔层、活化沸石滤层、第二间隔层、火山岩颗粒滤层和沉淀池;所述的生物陶粒滤层中设置有生物陶粒,所述的活化沸石滤层中设置有活化沸石,所述的火山岩颗粒滤层中设置有火山岩颗粒,所述的生物陶粒滤层、活化沸石滤层、火山岩颗粒滤层中均置放有赤子爱胜蚓,所述的赤子爱胜蚓的接种密度为12~30g蚯蚓/L滤料,所述的生物陶粒滤层、活化沸石滤层、火山岩颗粒滤层的下部均设置有承托框架底板,任意一个所述的承托框架底板均与池体内壁固结,所述的承托框架底板上设置有孔径为1~2mm的不锈钢滤网,所述沉淀池的上部设置有溢流出水管,沉淀池的底部设置有排泥管。

2.根据权利要求1所述的一种污水污泥同步处理的蚯蚓生物滤池,其特征在于:所述任意一个所述间隔层的层高为30~50cm,在任意一个间隔层的外侧壁上均匀开设4~8个与大气相通的通风口,通风口总面积占间隔层外侧壁总面积的10~20%。

3.根据权利要求1所述的一种污水污泥同步处理的蚯蚓生物滤池,其特征在于:所述生物陶粒为直径4~6mm的轻质球形黏土陶粒,填装高度为30~50cm;所述活化沸石的粒径为5~8mm,填装高度为30~50cm;所述火山岩颗粒的粒径为8~10mm,填装高度为30~50cm。

4.根据权利要求1所述的一种污水污泥同步处理的蚯蚓生物滤池,其特征在于:所述池体的外形为圆柱形。

5.根据权利要求1所述的一种污水污泥同步处理的蚯蚓生物滤池,其特征在于:所述弹性填料的直径为120mm,长度为1.5m,均匀平铺填装在生物陶粒滤层的上方。

6.采用权利要求1所述的一种污水污泥同步处理的蚯蚓生物滤池处理污水的方法,其特征在于包括如下步骤:

1)将生活污水引入一个预处理池,通过预处理池进水口设置的格栅或格网拦截和去除污水中的各种杂物、悬浮物和漂浮物;

2)将所述蚯蚓生物滤池的进水负荷由5m3/(m2?d)逐步降到2m3/(m2?d),当各个滤层的滤料表面均匀覆盖生长一层黄褐色的生物膜时,按照12~30g蚯蚓/L滤料的接种密度接种赤子爱胜蚓,对蚯蚓进行7~15天的驯化;

3)将所述蚯蚓生物滤池的进水负荷由2m3/(m2?d)逐步提升到3m3/(m2?d),生活污水通过旋转布水器均匀喷洒并流经弹性填料层、生物陶粒滤层、活化沸石滤层和火山岩颗粒滤层;沉淀池的溢流出水排入水体或者灌溉农田,沉淀下来的蚓粪污泥经自然干化后用作农肥或施入田间改良土壤。

说明书

一种污水污泥同步处理的蚯蚓生物滤池及其应用

技术领域

本发明属于水处理领域,涉及一种污水处理装置,具体来说是一种污水污泥同步处理的蚯蚓生物滤池及其应用。

背景技术

近年来,随着我国社会经济的快速发展,村镇建设规模不断扩大,新增住宅小区日益增多。然而,由于我国村镇地区经济薄弱,居住相对分散,排水管网不完善和缺少因地制宜的污水处理技术等原因,超过90%以上的居民生活污水不经任何处理直接排放到就近水体,造成水环境污染,进而对人体健康造成潜在危害。因此,如何经济有效地解决村镇地区的污水就地处理、实现水资源的合理配置与高效利用,成为环保工作者面临的一项重要课题。

蚯蚓生物滤池集过滤、吸附、好氧分解和污泥处理等功能于一身,具有分解转化污水和污泥中的有机物和营养物质,可在污水处理同时实现污泥的减量化和稳定化。滤池中的微生物以污水中的胶体态和溶解性有机物为食料进行生存和繁殖,并且在填料表面形成生物膜。蚯蚓则主要以滤池中截留的有机悬浮物和老化生物膜污泥作为营养源进行消化吸收和分解利用。在蚯蚓生物滤池系统中,滤料不仅是蚯蚓和微生物生存生长的重要载体,也是滤池吸附和截留污染物的主体。选择适合的滤料对确保滤池中蚯蚓的正常生长,以及快速、有效和稳定地实现蚯蚓生物滤池的高效稳定运行是尤为必要的。

对该技术的检索发现,已有蚯蚓生物滤池方面的专利(如中国专利ZL200810201392.2、ZL201210152692.2、ZL201310514397.1和ZL201310612657.9等)在实际应用中存在以下局限和不足:

1.选择球形陶粒或木质填料等单一滤料的蚯蚓生物滤池能够承受4~6m3/(m2?d)的水力负荷;但是较高的水力冲刷作用会对蚯蚓产生胁迫,不利于蚯蚓的生长繁殖和生理生态作用的发挥,从而影响到系统的长期稳定运行。

2.选择木屑、苔藓泥炭土、火山岩颗粒等复合滤料的蚯蚓生物滤池,能够为蚯蚓提供良好的生活环境,提高系统污水处理效果;但是木屑和苔藓泥炭土等填料的空隙率较小,可以承受的水力负荷较低,容易发生堵塞现象,从而在工程应用与推广上受到一定限制。

3.采用淹没式生物填料床或人工湿地等其他污水处理技术与蚯蚓生物滤池联合使用的集成技术,存在工艺复杂、建设运行成本高和管理难度大等问题,也不利于该技术在资金有限的村镇地区的使用和推广。

发明内容

针对现有技术中的上述技术问题,本发明提供了一种污水污泥同步处理的蚯蚓生物滤池及其应用,所述的这种污水污泥同步处理的蚯蚓生物滤池及其应用能够充分发挥“蚯蚓—微生物—滤料”三者之间的联合作用,高效低耗地实现污水污泥同步处理与资源化利用,具有工艺简单、基建运行费用低、管理方便和无二次污染的技术优势。

本发明提供了一种污水污泥同步处理的蚯蚓生物滤池,包括一个池体,在所述的池体中自上而下依次设置有旋转布水器、弹性填料层、生物陶粒滤层、第一间隔层、活化沸石滤层、第二间隔层、火山岩颗粒滤层和沉淀池;所述的生物陶粒滤层中设置有生物陶粒,所述的活化沸石滤层中设置有活化沸石,所述的火山岩颗粒滤层中设置有火山岩颗粒,所述的生物陶粒滤层、活化沸石滤层、火山岩颗粒滤层中均置放有赤子爱胜蚓,所述的赤子爱胜蚓的接种密度为12~30g蚯蚓/L滤料,所述的生物陶粒滤层、活化沸石滤层、火山岩颗粒滤层的下部均设置有承托框架底板,任意一个所述的承托框架底板均与池体内壁固结,所述的承托框架底板上设置有孔径为1~2mm的不锈钢滤网,所述沉淀池的上部设置有溢流出水管,沉淀池的底部设置有排泥管。

进一步的,任意一个所述间隔层层高为30~50cm,在任意一个间隔层的外侧壁上均匀开设4~8个与大气相通的通风口,通风口总面积占间隔层外侧壁总面积的10~30%。

具体的,任意一个所述的间隔层均为中空结构。

进一步的,所述生物陶粒为直径4~6mm的轻质球形黏土陶粒,填装高度为30~50cm;所述活化沸石的粒径为5~8mm,填装高度为30~50cm;所述火山岩颗粒的粒径为8~10mm,填装高度为30~50cm。

进一步的,所述池体的外形为圆柱形。

进一步的,所述弹性填料直径为120mm,长度为1.5m,均匀平铺填装在生物陶粒滤层的上方。

具体的,所述弹性填料的材质为聚烯烃类优质塑料。

本发明还提供了采用上述的一种污水污泥同步处理的蚯蚓生物滤池处理污水的方法,包括如下步骤:

1)将生活污水引入一个预处理池,通过预处理池进水口设置的格栅或格网拦截和去除污水中的各种杂物、悬浮物和漂浮物;

2)将所述蚯蚓生物滤池的进水负荷由5m3/(m2?d)逐步降到2m3/(m2?d),当各个滤层的滤料表面均匀覆盖生长一层黄褐色的生物膜时,按照12~30g蚯蚓/L滤料的接种密度接种赤子爱胜蚓,对蚯蚓进行7~15天的驯化;

3)将所述蚯蚓生物滤池的进水负荷由2m3/(m2?d)逐步提升到3m3/(m2?d),生活污水通过旋转布水器均匀喷洒并流经弹性填料层、生物陶粒滤层、活化沸石滤层和火山岩颗粒滤层;沉淀池的溢流出水排入水体或者灌溉农田,沉淀下来的少量蚓粪污泥经自然干化后用作农肥或施入田间改良土壤。

延长生态系统的食物链是本发明的蚯蚓生物滤池同步处理污水污泥、实现有机污染物处理和资源化利用的重要设计方法。本发明使蚯蚓和微生物群体在有限空间内各得其所,充分利用有限的物质与能量,通过多层生态结构设计充分挖掘生产潜力和物质循环的再生能力。在蚯蚓生物滤池系统中引入蚯蚓,利用食物链的富集与转移,以及“蚯蚓—微生物—滤料”的相互作用,使生物与环境的关系更加协调和适应,建立起更为稳定的生态结构和生态功能,从而在强化污水污泥同步处理的同时实现滤池的长期高效稳定运行。

与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:

1.本发明选用的填料为弹性填料、生物陶粒、活化沸石和火山岩颗粒,它们均具有较大的比表面积和适宜的空隙率,不仅可以为微生物和蚯蚓提供良好的生长活动空间,也能保证滤池内部的良好通风和污水污泥在滤池内部的畅通流动,增强好氧微生物和蚯蚓对污染物去除的协同作用,从而实现克服滤池堵塞和强化污水污泥同步处理的目的。

2.本发明选用的水力负荷更加适中,为3m3/(m2?d),既能保证系统具有较高的污水污泥处理效能,又不会对蚯蚓的生长繁殖造成胁迫作用,可以确保“蚯蚓—微生物—滤料”的联合作用长期有效,从而有助于该技术的工程应用与推广。

3.本发明采用延长和扩展食物链的现代生态设计理念,充分利用蚯蚓和微生物的协同作用以及人工生态系统的多种调控作用,大幅度提高污水污泥生物处理的能量转化率和资源利用率,系统出水可以达到国家农田灌溉水质标准(GB5084-2005),产生的少量蚓粪污泥经自然干化后可以用作农肥或施入田间改良土壤,产生可低成本、就地转化和回收利用的副产品,具有环境友好的绿色生态特点,更加适用于我国广大村镇地区的污水污泥处理。

4.本发明所提供的一种污水污泥同步处理的蚯蚓生物滤池及资源化利用方法,工艺简单、无需设置反冲洗设备和专门污泥处理构筑物、造价和运行费用低廉、操作管理简便、无二次污染、可以高效低耗地实现污水污泥的同步处理与资源化利用,在资金有限的村镇地区具有较大的市场前景和推广应用价值。