申请日2014.08.04

公开(公告)日2014.12.03

IPC分类号C02F9/14

摘要

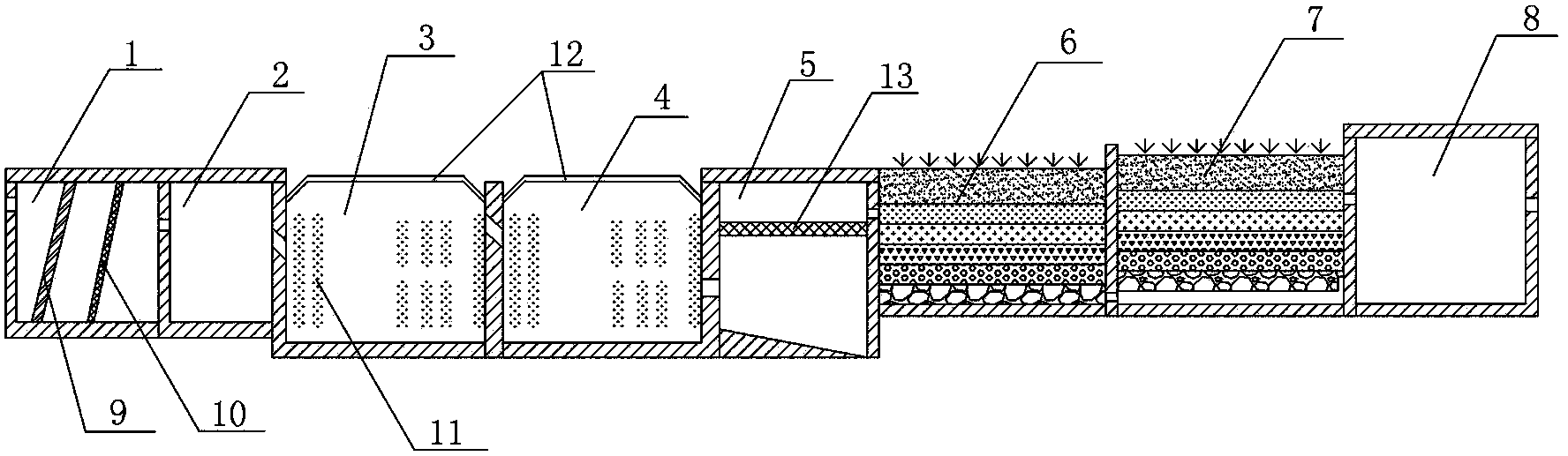

本发明公开了一种多级串联模块化生活污水处理系统及生活污水处理方法,旨在解决传统的农村生活污水处理设施处理效率低、工艺流程复杂、运行维护成本高、管理难度大的技术问题。该多级串联模块化生活污水处理系统包括依次串联的格栅池、沉淀池、厌氧池、兼氧过滤池、水平潜流人工湿地、垂直潜流人工湿地和出水池,所述格栅池设有污水进水口,所述出水池设有净水出水口。本发明设计、建造了多级串联模块化生活污水处理结构组合工艺,能够进一步提高污水处理效果;造价低廉,施工方便,特别适用于人口密度较低的农村地区,比传统污水处理设施更加经济实用。

权利要求书

1.一种多级串联模块化生活污水处理系统,其特征在于,包括依次串联的格栅池、沉淀池、厌氧池、兼氧过滤池、水平潜流人工湿地、垂直潜流人工湿地和出水池,所述格栅池设有污水进水口,所述出水池设有净水出水口;在所述格栅池内设置有格栅和隔油网;在所述厌氧池的顶部设置有自调式沼气厌氧发酵罩,在所述厌氧池内挂设有立体弹性填料;所述兼氧过滤池的底部自其入水口一侧向另一侧降低倾斜设置,在所述兼氧过滤池内设有滤网;所述垂直潜流人工湿地的底部设有连通所述水平潜流人工湿地出水口的布水管网。

2.根据权利要求1所述的多级串联模块化生活污水处理系统,其特征在于,所述格栅池内的格栅间距为2.5~3.5mm,所述隔油网为150~300目。

3.根据权利要求1所述的多级串联模块化生活污水处理系统,其特征在于,所述厌氧池为相串联的两级厌氧池。

4.根据权利要求1所述的多级串联模块化生活污水处理系统,其特征在于,在所述立体弹性填料上加设有聚乙烯醇-海藻酸钠凝胶球和多孔球形悬浮填料。

5.根据权利要求4所述的多级串联模块化生活污水处理系统,其特征在于,所述聚乙烯醇-海藻酸钠凝胶球由聚乙烯醇和海藻酸钠按6~10:1的质量比共混后制成。

6.根据权利要求1所述的多级串联模块化生活污水处理系统,其特征在于,所述兼氧过滤池内的滤网为60~150目的PVC滤网。

7.根据权利要求1所述的多级串联模块化生活污水处理系统,其特征在于,所述水平潜流人工湿地或垂直潜流人工湿地内的基质自下而上依次为:用直径45~60mm的砾石铺设的厚度为10~15cm的砾石层,用直径25~45mm的碎石铺设的厚度为10~15cm的碎石层,用直径0.8~25mm的蛭石铺设的厚度为10~15cm的蛭石层,厚度均为10~15cm的粗砂层和细沙层,以及厚度为28~35cm的红壤土层,每层基质之间由60~150目的PVC格网隔开。

8.根据权利要求7所述的多级串联模块化生活污水处理系统,其特征在于,以重量百分比计,所述红壤土层中含有改性凹凸棒土3~12%,所述改性凹凸棒土制备方法如下:

(1)预处理:将凹凸棒土研磨后过20~100目筛,再于200℃下煅烧3~5h,用去离子水浸泡20~30h后洗涤数遍至洗涤水澄清后烘干,备用;

(2)活化改性:用体积分数为2~4%的HAc溶液缓慢溶解一定量的壳聚糖,用量以配成粘稠的壳聚糖胶体溶液为准,取上步所得凹凸棒土与一定量的该壳聚糖胶体溶液混合搅成糊状,壳聚糖胶体溶液用量以使凹凸棒土被充分浸润为准,再将所得糊状物于105℃下干燥,即成。

9.根据权利要求7所述的多级串联模块化生活污水处理系统,其特征在于,在所述水平潜流人工湿地上栽种菖蒲;在所述垂直潜流人工湿地上栽种吉祥草。

10.一种采用权利要求1所述多级串联模块化生活污水处理系统的生活污水处理方法,其特征在于,包括下列步骤:

(1)将生活污水自污水进水口引入所述多级串联模块化生活污水处理系统,在格栅池内去除大颗粒的悬浮物和油脂;

(2)步骤(1)所得的污水流入沉淀池,沉淀10~15小时后,依次进入两级厌氧池,进行厌氧发酵的时间共40~50小时;

(3)步骤(2)所得的污水进入兼氧过滤池停留32~38小时后,依次进入水平潜流人工湿地和垂直潜流人工湿地,污水通过两级人工湿地的时间为20~25小时,然后进入出水池,完成污水净化处理过程。

说明书

多级串联模块化生活污水处理系统及生活污水处理方法

技术领域

本发明涉及污水处理技术领域,具体涉及一种多级串联模块化生活污水处理系统及生活污水处理方法。

背景技术

2013年,我国污水排量放达到750亿m3, 其中,农村生活污水排放量为270亿m3。目前农村生活污水处理模式以集中式处理为主,采用该处理方式需建立大量的污水管网收集系统和污水处理站(厂),对污水进行统一的收集、输送和处理,投资较大。现有的农村生活污水处理方式存在的问题有:一是我国广大农村地区资金薄弱,无力建设生活污水的管网收集系统和集中处理设施;二是农村人口居住分散,生活污水不便集中收集和处理。因此,对于经济不发达、地处偏远、人口密度较低的农村地区,集中式处理模式常因管网系统庞大、建设费用高、处理负荷不足等原因难以推行。另外,就污水排放对生态环境的影响而言,容易造成水源污染,治理难度大。因此,为了加大农村生活污水处理覆盖面,提高农村生活污水处理率,必须研究开发投资少、运行维护方便、工艺流程简单的分散式农村生活污水处理系统。

发明内容

本发明旨在解决传统的农村生活污水处理设施处理效率低、工艺流程复杂、运行维护成本高、管理难度大的技术问题。

为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:

设计一种多级串联模块化生活污水处理系统,包括依次串联的格栅池、沉淀池、厌氧池、兼氧过滤池、水平潜流人工湿地、垂直潜流人工湿地和出水池,所述格栅池设有污水进水口,所述出水池设有净水出水口;在所述格栅池内设置有格栅和隔油网;在所述厌氧池的顶部设置有自调式沼气厌氧发酵罩,在所述厌氧池内挂设有立体弹性填料;所述兼氧过滤池的底部自其入水口一侧向另一侧降低倾斜设置,在所述兼氧过滤池内设有滤网;所述垂直潜流人工湿地的底部设有连通所述水平潜流人工湿地出水口的布水管网。

优选的,所述格栅池内的格栅间距为2.5~3.5mm,所述隔油网为150~300目。

优选的,所述厌氧池为相串联的两级厌氧池。

优选的,在所述立体弹性填料上加设有聚乙烯醇-海藻酸钠凝胶球和多孔球形悬浮填料。

优选的,所述聚乙烯醇-海藻酸钠凝胶球由聚乙烯醇和海藻酸钠按6~10:1的质量比共混后制成。

优选的,所述兼氧过滤池内的滤网为60~150目的PVC滤网。

优选的,所述水平潜流人工湿地或垂直潜流人工湿地内的基质自下而上依次为:用直径45~60mm的砾石铺设的厚度为10~15cm的砾石层,用直径25~45mm的碎石铺设的厚度为10~15cm的碎石层,用直径0.8~25mm的蛭石铺设的厚度为10~15cm的蛭石层,厚度均为10~15cm的粗砂层和细沙层,以及厚度为28~35cm的红壤土层,每层基质之间由60~150目的PVC格网隔开。

红壤为酸性土壤,具有较强的固磷能力和消纳有机物质的能力;蛭石具有较高的缓冲性和离子交换能力。

优选的,以重量百分比计,所述红壤土层中含有改性凹凸棒土3~12%,所述改性凹凸棒土制备方法如下:

(1)预处理:将凹凸棒土研磨后过20~100目筛,再于200℃下煅烧3~5h,用去离子水浸泡20~30h后洗涤数遍至洗涤水澄清后烘干,备用;

(2)活化改性:用体积分数为2~4%的HAc溶液缓慢溶解一定量的壳聚糖,用量以配成粘稠的壳聚糖胶体溶液为准,取上步所得凹凸棒土与一定量的该壳聚糖胶体溶液混合搅成糊状,壳聚糖胶体溶液用量以使凹凸棒土被充分浸润为准,再将所得糊状物于105℃下干燥,即成。

凹凸棒土具有独特的链层状晶体结构和十分细小的棒状、纤维状晶体形态,而具有许多特殊的物理化学性质,如吸附性、离子交换能力和可塑性等。对凹凸棒土进行适当的改性,可改变其物理化学性质。经上述方法所获得的改性凹凸棒土不但对Cu2+、Pb2+、Cd2+、Zn2+等金属离子及色度有较好的吸附作用和去除能力,而且在酸性的土壤环境中对磷酸根离子有着很高的吸附能力:带正电荷的改性凹凸棒土颗粒和壳聚糖分子中质子化的-OH2+和-NH3+能有效地吸附溶液中H2P04-、HPO42-和PO43-离子。

优选的,在所述水平潜流人工湿地上栽种菖蒲;在所述垂直潜流人工湿地上栽种吉祥草。

当前,人们对湿地植物的选择一定程度上依赖于经验,而对各种植物应用于污水处理的效果的系统研究较为缺乏。经过系统研究,本发明中分别选择了适宜于水平潜流人工湿地和垂直潜流人工湿地的菖蒲和吉祥草;其中菖蒲对低、中浓度污水中TN、NH3-N、TP、CODCr的去除率较高;吉祥草对土壤要求不高,适应性强,其株型优美,叶色青翠,极具观赏价值。

采用上述多级串联模块化生活污水处理系统的生活污水处理方法,包括下列步骤:

(1)将生活污水自污水进水口引入所述多级串联模块化生活污水处理系统,在格栅池内去除大颗粒的悬浮物和油脂;

(2)步骤(1)所得的污水流入沉淀池,沉淀10~15小时后,依次进入两级厌氧池,进行厌氧发酵的时间共40~50小时;

(3)步骤(2)所得的污水进入兼氧过滤池停留32~38小时后,依次进入水平潜流人工湿地和垂直潜流人工湿地,污水通过两级人工湿地的时间为20~25小时,然后进入出水池,完成污水净化处理过程。

本发明的有益效果在于:

(1)设计、建造了多级串联模块化生活污水处理结构,采取厌氧处理与人工湿地组合工艺流程,能够进一步提高污水处理效果;

(2)在厌氧池内增设了自调式沼气厌氧发酵罩和组合亲水填料,可以进一步提高了系统的污水处理性能;

(3)系统采用生活污水自流的方式,应用厌氧生物技术和人工湿地技术及原理,能够有效去除生活污水中的有机污染物、病原菌和部分氮、磷等,造价低廉,施工方便;

(4)特别适用于人口密度较低的农村地区,比传统污水处理设施更加经济实用,为我国广大农村地区生活污水集中收集、处理、输送节水大量资金;解决了广大农村地区面源污染造成的生态环境破坏问题。