申请日2013.12.17

公开(公告)日2014.04.16

IPC分类号C02F1/52; C02F1/32

摘要

本发明提供了一种饮用水处理中剑水蚤类浮游动物的去除方法,包括通过沉淀池对水源水进行沉淀处理,其中,在沉淀池集水槽区域设有紫外灯,所述紫外灯沿着集水槽的长度方向设置于集水槽两侧的上部,由于剑水蚤类浮游动物在一定光照波长下表现的负趋光行为,使得剑水蚤类浮游动物只能背向集水孔运动。该方法在不增加化学药剂的情况下能够获得稳定的去除效果,操作简单、安全可靠、投入费用较低。

权利要求书

1.一种饮用水处理中剑水蚤类浮游动物的去除方法,包括通过沉淀池对水源水进行沉淀处理,其特征在于:在沉淀池集水槽区域进行紫外灯照射,剑水蚤类浮游动物只能背向集水孔运动。

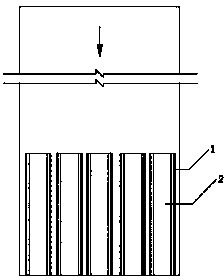

2.根据权利要求1所述的饮用水处理中剑水蚤类浮游动物的去除方法,其特征在于:所述紫外灯沿着集水槽的长度方向设置于集水槽两内侧壁的上部。

3.根据权利要求1或2所述的饮用水处理中剑水蚤类浮游动物的去除方法,其特征在于:所述紫外灯波长范围为340nm~380nm,集水槽底部边缘紫外灯的辐射强度不低于20μW/cm2。

说明书

一种饮用水处理中剑水蚤类浮游动物的去除方法

技术领域

本发明属于饮用水处理技术领域,具体涉及一种饮用水处理中剑水蚤类浮游动物的去除方法。

背景技术

近年来,随着水源原水的富营养化加重和捕鱼等人类活动的影响,浮游动物大量繁殖,导致进入水厂的剑水蚤类浮游动物大大增加。常规的饮用水处理工艺无法完全去除剑水蚤类浮游动物,并且出现在砂滤池和炭池中剑水蚤类浮游动物孳生的情况。剑水蚤类浮游动物可穿透滤池进入到供水管网中而产生水质的生物风险问题。在饮用水处理过程中有效去除剑水蚤类浮游动物,对于控制饮用水的感官性状和生物学指标有着重要的现实意义。

目前,国内常用的去除剑水蚤类浮游动物的方法有预氯化氧化、强化混凝、干池技术等。但这些方法都存在去除效果不佳或者容易产生副产物等问题,使得这些技术无法达到安全、有效的去除剑水蚤的目的。此外,消毒作为饮用水处理工艺的最后屏障,对水质生物安全起到关键作用。研究表明(Tang K W,Environmental microbiology,2011,13(2): 378-39),浮游动物体表保护使其携带的微生物对余氯的抵抗能力增加30~120倍,未被灭活的微生物释放至水中,3天内恢复到106CFU/ml的数量水平,因而基于剑水蚤类浮游动物失活的消毒剂量难以有效灭活其携带的微生物,消毒后即使是浮游动物死体仍可作为微生物载体进入到管网中。为保证灭活浮游动物及其携带的微生物而大量投加消毒剂可能引起消毒副产物的增加,因此,亟待寻求一种更为安全有效的控制方法。

发明内容

本发明的目的是克服现有技术的不足而提供一种饮用水处理中剑水蚤类浮游动物的去除方法,本方法操作简单、安全可靠、投入费用较低。

一种饮用水处理中剑水蚤类浮游动物的去除方法,包括通过沉淀池对水源水进行沉淀处理,其中,在沉淀池集水槽区域进行紫外灯照射,剑水蚤类浮游动物只能背向集水孔运动。

进一步优选,上述饮用水处理中剑水蚤类浮游动物的去除方法中,所述紫外灯沿着集水槽的长度方向设置于集水槽两内侧壁的上部。

由于剑水蚤类浮游动物在一定光照波长下表现的负趋光行为,当沉后水经过集水槽的集水孔向外流出时,集水槽两侧上部的紫外灯使剑水蚤类浮游动物只能背向集水孔运动,从而避免经过集水孔的沉后水还含有剑水蚤类浮游动物。由于集水孔分布在整个集水槽的上部沿长度方向两侧均与布置,所以紫外灯沿着集水槽的长度方向设置能使每个集水孔都有紫外灯辐射。

进一步优选,上述饮用水处理中剑水蚤类浮游动物的去除方法中,所述紫外灯波长范围为340nm~380nm,集水槽底部边缘紫外灯的辐射强度不低于20μW/cm2。

本发明利用了水中浮游动物在一定光照波长下表现的负趋光行为,即背向光刺激的运动反应的负趋光性,从而实现在沉淀池出水中剑水蚤的完全去除。该方法在不增加化学药剂的情况下能够获得稳定的去除效果,操作简单、安全可靠、投入费用较低。