申请日2013.05.28

公开(公告)日2013.08.14

IPC分类号C02F9/14; C02F3/12

摘要

一种基于污泥活性再生的生物造粒流化床污水处理工艺,将污水与来自反应器污泥储存筒的回流污泥一起送入污泥活性再生筒,在污泥活性再生筒中充分曝气使污泥活性再生,同时向其中投加PAM,然后送入反应器核心筒底部有颗粒污泥层的生物造粒区,搅拌使其自上而下通过颗粒污泥层,通过在反应器核心筒内壁的排泥孔将多余的颗粒污泥排入反应器污泥储存筒,污水继续向上流动,通过固液分离区去除细小污泥颗粒,之后进入清水区由出水管排出,本发明同时提供了一种实现该工艺的反应器,本发明处理工艺流程简便,在一个反应器内同时完成污水中SS、COD、BOD、N、P等污染物的大幅削减。本发明的水力停留时间短,处理设施占地面积小。

权利要求书

1.一种基于污泥活性再生的生物造粒流化床污水处理工艺,其特征在于, 包括如下步骤:

将污水与来自反应器污泥储存筒的回流污泥一起送入污泥活性再生筒;

在污泥活性再生筒中充分曝气使污泥活性再生,同时向其中投加PAM;

将出污泥活性再生筒的污水/污泥混合物送入反应器核心筒底部生物造 粒区,生物造粒区内有颗粒污泥层;

在生物造粒区内进行搅拌,使污水/污泥混合物自上而下通过颗粒污泥 层,此时混合物中的污泥形成新的颗粒污泥;

通过在反应器核心筒内壁设置排泥孔将多余的颗粒污泥排入反应器污泥 储存筒;

通过颗粒污泥层的污水继续向上流动,先通过反应器核心筒的固液分离 区去除污水中细小污泥颗粒,之后进入清水区,并由出水管排出。

2.根据权利要求1所述的污水处理工艺,其特征在于,所述PAM的投 加量为:每升污水中投加2~5mgPAM。

3.根据权利要求1所述的污水处理工艺,其特征在于,所述反应器污泥 储存筒的污泥回流比为50%~80%。

4.根据权利要求1所述的污水处理工艺,其特征在于,所述污水在反应 器内的总停留时间为3.5小时,其中污泥活性再生筒停留时间为2.5小时, 反应器核心筒停留时间为1小时。

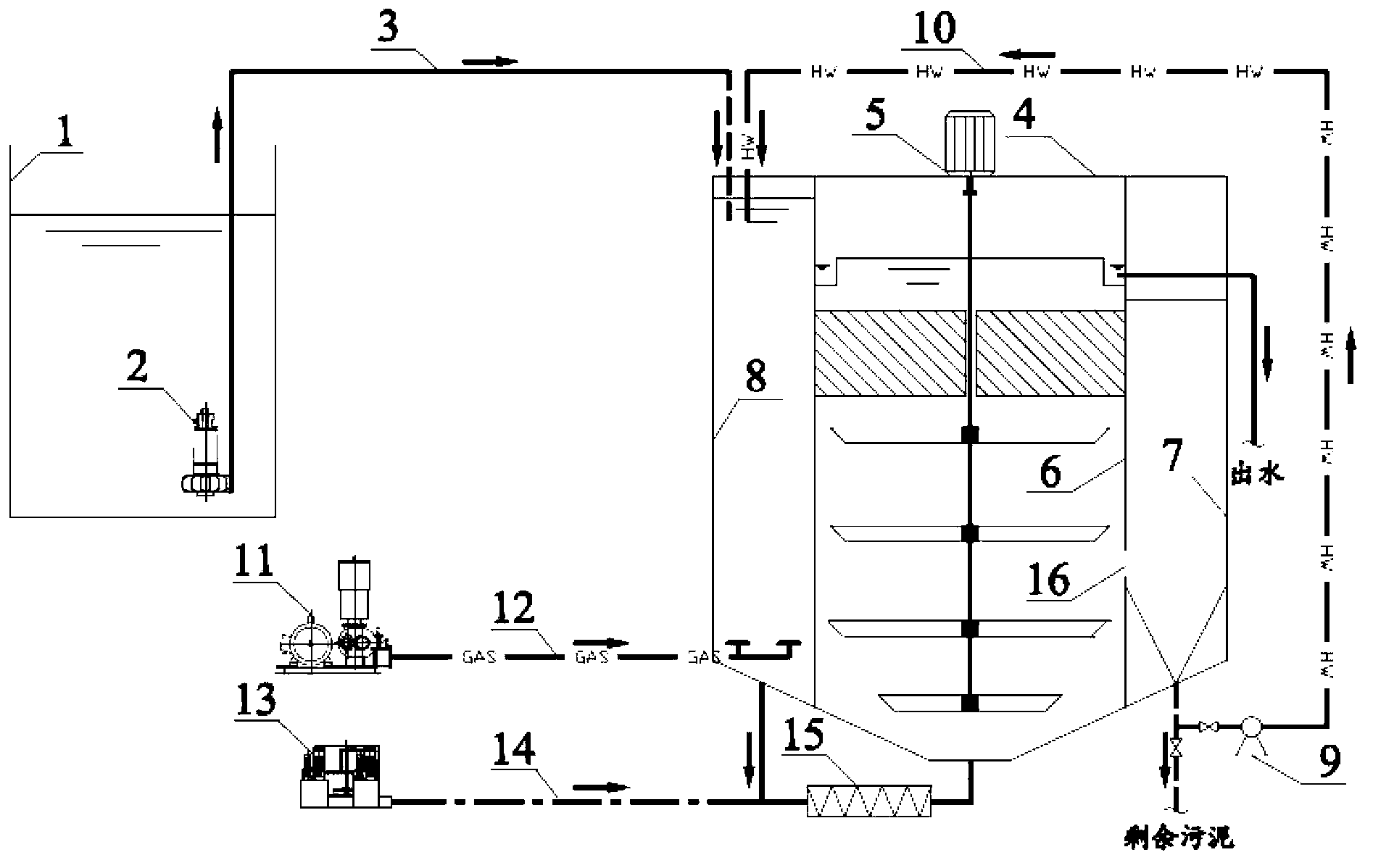

5.基于污泥活性再生的生物造粒流化床污水处理反应器,包括反应器核 心筒(6)、反应器污泥储存筒(7)和污泥活性再生筒(8),其特征在于, 所述反应器核心筒(6)内部自上而下分为:清水区、固液分离区和生物造粒 区,反应器搅拌装置(5)的搅拌叶片位于生物造粒区,生物造粒区处的反应 器核心筒(6)内壁开有通往反应器污泥储存筒(7)的核心筒排泥孔(16), 出反应器污泥储存筒(7)的污泥通过污泥回流泵(9)和回流污泥管道(10) 回流至污泥活性再生筒(8),出污水调节池(1)的污水通过污水提升泵(2) 和污水管路(3)也送入污泥活性再生筒(8),鼓风机(11)通过空气管路 (12)接位于污泥活性再生筒(8)底部的曝气装置,污泥活性再生筒(8) 的底部与反应器核心筒(6)底部连通。

6.根据权利要求5所述的反应器,其特征在于,所述污泥活性再生筒(8) 与反应器核心筒(6)的底部连通管道上设置有管道混合器(15),加药装置 (13)通过加药管路(14)接所述管道混合器(15)。

7.根据权利要求5所述的反应器,其特征在于,所述固液分离区采用斜 管沉淀。

8.根据权利要求5所述的反应器,其特征在于,所述生物造粒区中有一 高浓度的颗粒污泥层,核心筒排泥孔(16)位于颗粒污泥层上方。

说明书

基于污泥活性再生的生物造粒流化床污水处理工艺及反应器

技术领域

本发明属于生活污水处理技术领域,特别涉及一种基于污泥活性再生的生 物造粒流化床污水处理工艺及反应器。

背景技术

目前,生活污水的主流处理方式为污水收集管网-城市污水厂集中处理模 式,该方式具有处理效率高、系统稳定性好以及运行操作简便等优点,适合 在大中城市、人口密集区等地应用,可以充分发挥其规模效应。但该方式由 于配套收集管网基建投资大、处理工艺流程复杂、停留时间较长(12~16h)等 原因,在远离城区、人口居住分散处应用时巨额的基建投资、复杂的处理流 程以及专业的操作人员成为制约该模式应用的瓶颈。目前,我国大中城市的 污水收集率普遍低于70%,大量生活污水 直接排入自然水体中,对环境造成 巨大危害。究其原因:一是城市污水处理厂处理规模有限,二是城市边缘地 带基础设施建设滞后,污水收集管网不完整,无力进行全面积收集。因此, 如何经济、高效的解决城市边缘地带污水处理、排放问题,对自然环境保护 和居民生活环境改善等问题意义重大。

发明内容

为了克服上述现有技术的缺点,本发明的目的在于提供一种基于污泥活性 再生的生物造粒流化床污水处理工艺及反应器,适用于污水量小、无条件大规 模收集情况下的就地处理。通过对特定区域内的污水进行收集,应用活性污泥 再生型生物造粒流化床污水处理工艺及配套的反应器,在该反应器内利用颗粒 污泥的吸附作用以及污泥内微生物的代谢作用在短时间内(3.5h)同步实现污水中 的SS、COD、BOD、N、P等营养物质的去除,处理水中SS、COD、BOD、P 等指标可稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级 A标准,TN、NH3-N指标达到一级B标准,大大减小污水中污染物向环境中的 排放量。

为了实现上述目的,本发明采用的技术方案是:

一种基于污泥活性再生的生物造粒流化床污水处理工艺,包括如下步骤:

将污水与来自反应器污泥储存筒的回流污泥一起送入污泥活性再生筒;

在污泥活性再生筒中充分曝气使污泥活性再生,同时向其中投加PAM;

将出污泥活性再生筒的污水/污泥混合物送入反应器核心筒底部生物造 粒区,生物造粒区内有颗粒污泥层;

在生物造粒区内进行搅拌,使污水/污泥混合物自上而下通过颗粒污泥 层,此时混合物中的污泥形成新的颗粒污泥;

通过在反应器核心筒内壁设置排泥孔将多余的颗粒污泥排入反应器污泥 储存筒;

通过颗粒污泥层的污水继续向上流动,先通过反应器核心筒的固液分离 区去除污水中细小污泥颗粒,之后进入清水区,并由出水管排出。

所述PAM的投加量为:每升污水中投加2~5mgPAM。

所述反应器污泥储存筒的污泥回流比为50%~80%。

所述污水在反应器内的总停留时间为3.5小时,其中污泥活性再生筒停 留时间为2.5小时,反应器核心筒停留时间为1小时。

本发明同时提供了一种基于污泥活性再生的生物造粒流化床污水处理反 应器,包括反应器核心筒6、反应器污泥储存筒7和污泥活性再生筒8,所述 反应器核心筒6内部自上而下分为:清水区、固液分离区和生物造粒区,反 应器搅拌装置5的搅拌叶片位于生物造粒区,生物造粒区处的反应器核心筒 6内壁开有通往反应器污泥储存筒7的核心筒排泥孔16,出反应器污泥储存 筒7的污泥通过污泥回流泵9和回流污泥管道10回流至污泥活性再生筒8, 出污水调节池1的污水通过污水提升泵2和污水管路3也送入污泥活性再生 筒8,鼓风机11通过空气管路12接位于污泥活性再生筒8底部的曝气装置, 污泥活性再生筒8的底部与反应器核心筒6底部连通。

所述污泥活性再生筒8与反应器核心筒6的底部连通管道上设置有管道 混合器15,加药装置13通过加药管路14接所述管道混合器15。

所述固液分离区应用斜管沉淀原理。

所述生物造粒区中有一层颗粒污泥层,核心筒排泥孔16位于颗粒污泥层 上方。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

(1)本发明的处理工艺流程简便,在一个反应器内同时完成污水中SS、 COD、BOD、N、P等污染物的去除。

(2)本发明的水力停留时间短(约3.5h),仅为目前主流污水生物处理工艺(水 力停留时间12~16h)的20~30%,处理设施占地面积小。

(3)本发明的处理工艺所产生的剩余污泥含水率可低至97%,与主流污水 生物处理工艺的剩余污泥(含水率约99~99.9%)相比,污泥量大幅减少。

(4)本发明的反应器可以进行模块化制作,并进行规模化生产,针对不同 规模的污水量,仅需增加相应的处理模块,大大缩短工程建设周期。

(5)本发明的污水处理方法所使用的设备简单,经过简单培训一般工人即 可掌握操作方法,无需专业操作人员、便于使用。