申请日2012.11.17

公开(公告)日2013.04.24

IPC分类号F28D7/06; F28F9/00; F28F9/26

摘要

一种污水或地表水用疏导型宽流道换热装置。本实用新型属于能源技术领域。为解决现有污水换热装置的换热面采用板片对焊接结构,焊接点承受巨大拉应力,局部焊点易开焊无法修复及采用整体铸造成形难以铸造出整张板片问题。每组换热管包括多根正方形管,正方形管为设有两个直角弯的U形换热管,U形换热管的管口呈菱形设置,每层换热管中的两组U形换热管呈H形设置,两组U形换热管的相邻棱边焊接,多层换热管水平或倾斜固定在壳体内,壳体的两端与污水或地表水封头可拆卸密封连接,管口与管板固连,壳体上设有清水进水或出水通道和清水出水或进水通道,清水封头与壳体可拆卸密封连接。本实用新型用于提取污水或地表水中的冷热量时污水或地表水与清水的无堵塞高效换热。

权利要求书

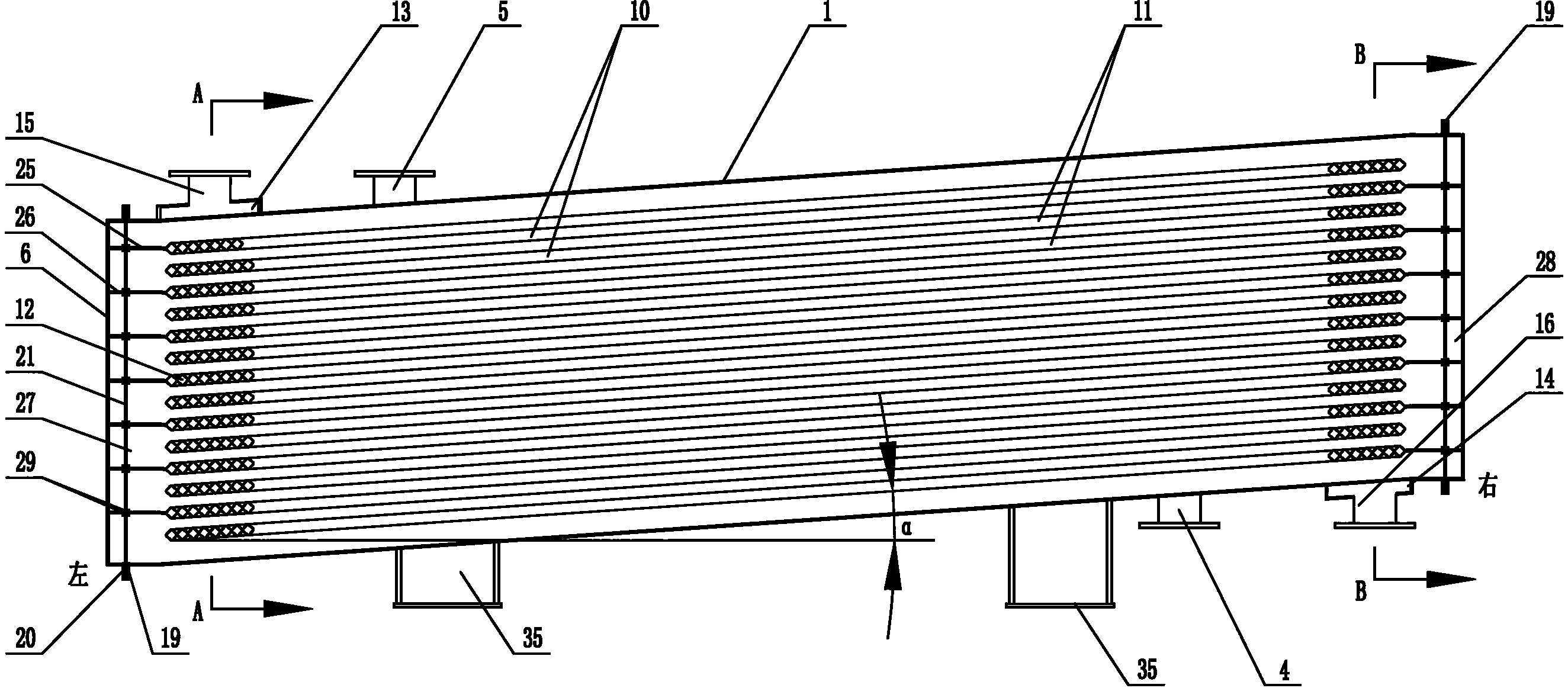

1.一种污水或地表水用疏导型宽流道换热装置,所述的换热装置包括壳体(1)、四个清 水封头、多层换热管、四个管板(3)及两个污水或地表水封头(6),壳体(1)底部设有污 水或地表水进口或出口(4),壳体(1)顶部设有污水或地表水出口或进口(5),四个清水封 头分别是两个第一清水封头(8)和两个第二清水封头(9),其特征是:每层换热管包括两组 换热管,每组换热管包括多根正方形管,每根正方形管为设有两个直角弯的U形换热管(2), U形换热管(2)的管口(12)呈菱形设置,每组换热管中的多根U形换热管(2)依次并列 相套设置,且相邻两根U形换热管(2)的相邻棱边焊接,每层换热管中的两组U形换热管 (2)呈H形设置,且该两组U形换热管(2)的相邻棱边焊接,多层换热管水平或倾斜固定 在壳体(1)内,且倾斜方向一致设置,壳体(1)的两端分别与所对应的污水或地表水封头 (6)可拆卸密封连接,多层换热管与壳体(1)之间的空间由上至下分别设有多个第一换热 区域(10)和多个第二换热区域(11),多个第一换热区域(10)和多个第二换热区域(11) 交替且部分重合设置,壳体(1)上设有四个门口,四个门口与多层换热管中的四组管口(12) 一一对应设置,多层换热管中的四组管口(12)与四个管板(3)一一对应并固连,四个管板 (3)对应固定在四个门口处,壳体(1)外的顶部设有清水进水或出水通道(13),壳体(1) 外的底部设有清水出水或进水通道(14),清水进水或出水通道(13)上设有清水进口或出口 (15),清水出水或进水通道(14)上设有清水出口或进口(16),两个第一清水封头(8)相 对于壳体(1)的中心线对称设置,并置于相应的门口处,两个第一清水封头(8)与清水进 水或出水通道(13)相邻设置,两个第一清水封头(8)分别与壳体(1)可拆卸密封连接, 两个第一清水封头(8)与所对应的管板(3)之间围成的腔室由上至下分隔成N个清水腔室 单元一(17),两个第二清水封头(9)相对于壳体(1)的中心线对称设置,并置于相应的门 口处,两个第二清水封头(9)与清水出水或进水通道(14)相邻设置,两个第二清水封头(9) 分别与壳体(1)可拆卸密封连接,两个第二清水封头(9)与所对应的管板(3)之间围成的 腔室由下至上分隔成N个清水腔室单元二(18),设定位于最上端的清水腔室单元一(17) 为第一清水腔室单元一,位于最下端的清水腔室单元一(17)为第N清水腔室单元一,位于 最上端的清水腔室单元二(18)为第一清水腔室单元二,位于最下端的清水腔室单元二(18) 为第N清水腔室单元二,N=3~13,第一清水腔室单元一通过相通的换热管与第一清水腔室单 元二相通,第一清水腔室单元二通过相通的换热管与第二清水腔室单元一相通,第二清水腔 室单元一通过相通的换热管与第二清水腔室单元二相通,以此类推至第N清水腔室单元一通 过相通的换热管与第N清水腔室单元二相通,清水进水或出水通道(13)与位于最上端第一 清水腔室单元一相通,清水出水或进水通道(14)与位于最下端第N清水腔室单元二相连通。

2.如权利要求1所述的一种污水或地表水用疏导型宽流道换热装置,其特征是:所述的 倾斜固定在壳体(1)内的多层换热管与水平面的夹角为α,0°<α≤15°。

3.如权利要求1或2所述的一种污水或地表水用疏导型宽流道换热装置,其特征是:所 述的壳体(1)的两端各设置有一个壳体连接法兰(19),每个污水或地表水封头(6)的端面 上各设有一个封头连接法兰(20),壳体连接法兰(19)与封头连接法兰(20)之间设有封头 密封圈(21),壳体(1)的两端与相对应的污水或地表水封头(6)之间分别通过壳体连接法 兰(19)、封头密封圈(21)及封头连接法兰(20)可拆卸密封连接。

4.如权利要求1或2所述的一种污水或地表水用疏导型宽流道换热装置,其特征是:所 述的第一清水封头(8)及第二清水封头(9)端面上分别设有清水封头法兰(22),与第一清 水封头(8)及第二清水封头(9)相对应的门口上设有门口连接法兰(23),清水封头法兰(22) 与门口连接法兰(23)之间设有门口密封圈(24),第一清水封头(8)与所对应的门口之间 以及第二清水封头(9)与所对应的门口之间分别通过通过清水封头法兰(22)、门口密封圈 (24)及门口连接法兰(23)可拆卸密封连接。

5.如权利要求3所述的一种污水或地表水用疏导型宽流道换热装置,其特征是:多层换 热管的左端与相对应的污水或地表水封头(6)之间的空间由上至下设有Q个污水或地表水 换向区域一(27),Q=6~26,污水或地表水换向区域一(27)与相对应的第一换热区域(10) 相通;多层换热管的右端与相对应的污水或地表水封头(6)之间的空间由上至下设有Q个 污水或地表水换向区域二(28),污水或地表水换向区域二(28)与相对应的第二换热区域(11) 相通,相邻两个污水或地表水换向区域一(27)之间及相邻两个污水或地表水换向区域二(28) 之间分别通过隔腔板隔开;隔腔板由相对应设置的封头隔板(26)和换热管隔板(25)组成, 每个污水或地表水封头(6)与封头隔板(26)固连,换热管隔板(25)与所对应换热管固连。

6.如权利要求5所述的一种污水或地表水用疏导型宽流道换热装置,其特征是:所述的 换热管隔板(25)与相对应设置的封头隔板(26)二者的两个相邻侧面上分别设有第一加强 板条(29),两个第一加强板条(29)压紧在设置在二者之间的封头密封圈(21)上。

7.如权利要求4所述的一种污水或地表水用疏导型宽流道换热装置,其特征是:相邻两 个清水腔室单元一(17)之间以及相邻两个清水腔室单元二(18)之间分别通过清水腔室分 隔板隔开,清水腔室分隔板由相对应设置的第一清水隔板(32)和第二清水隔板(33)组成, 第一清水封头(8)和第二清水封头(9)分别与第一清水隔板(32)固连,每个管板(3)与 第二清水隔板(33)固连。

8.如权利要求7所述的一种污水或地表水用疏导型宽流道换热装置,其特征是:所述的 第一清水隔板(30)与相对应设置的第二清水隔板(31)二者的两个相邻侧面上分别设有第 二加强板条(34),两个第二加强板条(34)压紧在设置在二者之间的门口密封圈(24)上。

说明书

一种污水或地表水用疏导型宽流道换热装置

技术领域

本实用新型涉及一种利用热泵技术提取污水或地表水中的冷热量时污水或地表水与清水 的换热装置,属于能源技术领域。

背景技术

采用热泵技术提取低品位可再生清洁能源中的冷热量为建筑物供热与空调,是建筑节能 减排的有效途径之一,其节能幅度可达45%以上。这些低位可再生清洁冷热源包括:大气、 土壤、地下水、地表水、城市污水等等,利用这些冷热能源时,一方面需要因地制宜地加以 利用,另一方面需要有效解决一些共性与关键技术问题。关于污水和地表水冷热源,需要解 决的关键问题是杂质堵塞和提高换热效率问题,如不妥善处理,则运行时换热设备的流量急 剧下降,以及换热设备的效率大幅度降低,造成换热设备严重达不到使用要求。

为解决堵塞问题,有两种技术方案可以实现:第一种技术方案是在换热设备前加设防堵 装置,先过滤再换热,例如:发明专利公开号为CN1474125A、公开日为2004年2月11日、 名称为“城市污水冷热源的应用方法和装置”以及发明专利公开号为CN1920447A、公开日为 2007年2月28日、名称为“污水及地表水源热泵无阻塞压力平衡防阻装置及其系统”等等;第 二种技术方案是加大换热设备的过流断面,使含杂质的污水或地表水直接进入换热设备,杂 质顺利地通过,称之为“疏导型换热”。

关于第二种“疏导型换热”涉及到的相关专利及其主要缺陷如下:

1、本申请发明人开发的发明专利公开号为CN101149233A、公开日为2008年3月26 日、名称为“污水或地表水源热泵流道式换热系统”;实用新型专利授权公告号为CN 201096463Y、授权公告日为2008年8月6日、名称为“污水及地表水冷热源单流道壳板式换 热装置”;发明专利公开号为CN101893395A、公开日为2010年11月24日以及名称为“城市 污水源热泵系统过流式换热装置”,上述专利的换热面采用了平板结构(内设拉筋),其主要 缺陷为承压能力低、受压变形,焊接点漏水后很难修复。

2、发明专利公开号为CN101598507A、公开日为2009年12月9日、名称为“单层扁管 全隔离污水管壳换热装置”,换热管采用扁管结构,其主要缺陷同样是承压能力低、受压变形。

3、发明专利公开号为CN102226656A、公开日为2011年10月26日、名称为“一种污水 箱式换热器”,同样采用了板式结构,其主要缺陷同样是承压能力低、受压变形。

4、发明专利申请公开号为CN102519276A、公开日为2012年6月27日、名称为“污水 源热泵系统污水自清洁换热装置”,换热面是在平板层结构上加设导流板,面临的问题仍然是 承压能力低、受压变形。

5、实用新型专利授权公告号为CN202329308U、授权公告日为2012年07月11日、名 称为“污水换热器”,换热面采用了平板和窝状板片对结构,主要缺陷同样是承压能力低、受 压变形。

6、发明专利申请公开号为CN102288053A、公开日为2011年12月21日、名称为“一种 壳管式污水换热器”,换热管采用了圆管管排结构,其主要缺陷是管和管之间存在漏水间隙, 大量杂质将积存在相邻两管之间,影响换热。

7、发明专利申请公开号为CN102620485A、公开日为2012年8月1日、名称为“污水等 冷热源流体与制冷剂热交换用可拆卸的板式换热器”,其换热面采用板片对或整体成形的整张 板片。采用板片对结构时,两个板片对叠放一起,需要焊接,其主要缺陷是焊接点采用碰焊 方式,焊接点不仅是起连接作用,还需要承受巨大的拉应力,一旦局部某焊点开焊,则会造 成该点周边开焊,最终会导致板片对分离,无法修复;采用整体铸造成形的整张板片,因板 片整体结构尺寸大,受铸造工艺限制,很难实现板片的整体铸造成形。

发明内容

本实用新型的目的是提供一种污水或地表水用疏导型宽流道换热装置,为解决现有污水 换热装置的换热面采用平板式或板片对焊接结构和工艺时,拉筋或焊接点需要承受巨大的拉 应力,一旦局部某焊点开焊,最终会导致板片对分离,无法修复,以及采用整体铸造成形的 整张板片时,因板片整体结构尺寸大,难以实现板片的整体铸造成形和成本过高,而采用圆 管时两管之间为弧缝,极难焊接且易伤管材等问题。

实现上述目的,本实用新型的技术方案是:

一种污水或地表水用疏导型宽流道换热装置,所述的换热装置包括壳体、四个清水封头、 多层换热管、四个管板及两个污水或地表水封头,壳体底部设有污水或地表水进口或出口, 壳体顶部设有污水或地表水出口或进口,四个清水封头分别是两个第一清水封头和两个第二 清水封头,每层换热管包括两组换热管,每组换热管包括多根正方形管,每根正方形管为设 有两个直角弯的U形换热管,U形换热管的管口呈菱形设置,每组换热管中的多根U形换热 管依次并列相套设置,且相邻两根U形换热管的相邻棱边焊接,每层换热管中的两组U形换 热管呈H形设置,且该两组U形换热管的相邻棱边焊接,多层换热管水平或倾斜固定在壳体 内,且倾斜方向一致设置,壳体的两端分别与所对应的污水或地表水封头可拆卸密封连接, 多层换热管与壳体之间的空间由上至下分别设有多个第一换热区域和多个第二换热区域,多 个第一换热区域和多个第二换热区域交替且部分重合设置,壳体上设有四个门口,四个门口 与多层换热管中的四组管口一一对应设置,多层换热管中的四组管口与四个管板一一对应并 固连,四个管板对应固定在四个门口处,壳体外的顶部设有清水进水或出水通道,壳体外的 底部设有清水出水或进水通道,清水进水或出水通道上设有清水进口或出口,清水出水或进 水通道上设有清水出口或进口,两个第一清水封头相对于壳体的中心线对称设置,并置于相 应的门口处,两个第一清水封头与清水进水或出水通道相邻设置,两个第一清水封头分别与 壳体可拆卸密封连接,两个第一清水封头与所对应的管板之间围成的腔室由上至下分隔成N 个清水腔室单元一,两个第二清水封头相对于壳体的中心线对称设置,并置于相应的门口处, 两个第二清水封头与清水出水或进水通道相邻设置,两个第二清水封头分别与壳体可拆卸密 封连接,两个第二清水封头与所对应的管板之间围成的腔室由下至上分隔成N个清水腔室单 元二,设定位于最上端的清水腔室单元一为第一清水腔室单元一,位于最下端的清水腔室单 元一为第N清水腔室单元一,位于最上端的清水腔室单元二为第一清水腔室单元二,位于最 下端的清水腔室单元二为第N清水腔室单元二,N=3~13,第一清水腔室单元一通过相通的换 热管与第一清水腔室单元二相通,第一清水腔室单元二通过相通的换热管与第二清水腔室单 元一相通,第二清水腔室单元一通过相通的换热管与第二清水腔室单元二相通,以此类推至 第N清水腔室单元一通过相通的换热管与第N清水腔室单元二相通,清水进水或出水通道与 位于最上端的第一清水腔室单元一相通,清水出水或进水通道与位于最下端的第N清水腔室 单元二相连通。

所述的倾斜固定在壳体内的多层换热管与水平面夹角为α,0°<α≤15°。

所述的壳体的两端各设置有一个壳体连接法兰,每个污水或地表水封头的端面上各设有 一个封头连接法兰,壳体连接法兰与封头连接法兰之间设有封头密封圈,壳体的两端与相对 应的污水或地表水封头之间分别通过壳体连接法兰、封头密封圈及封头连接法兰可拆卸密封 连接。

所述的第一清水封头及第二清水封头端面上分别设有清水封头法兰,与第一清水封头及 第二清水封头相对应的门口上设有门口连接法兰,清水封头法兰与门口连接法兰之间设有门 口密封圈,第一清水封头与所对应的门口之间以及第二清水封头与所对应的门口之间分别通 过通过清水封头法兰、门口密封圈及门口连接法兰可拆卸密封连接。

多层换热管的左端与相对应的污水或地表水封头之间的空间由上至下设有Q个污水或地 表水换向区域一,Q=6~26,污水或地表水换向区域一与相对应的第一换热区域相通;多层换 热管的右端与相对应的污水或地表水封头之间的空间由上至下设有Q个污水或地表水换向区 域二,污水或地表水换向区域二与相对应的第二换热区域相通,相邻两个污水或地表水换向 区域一之间及相邻两个污水或地表水换向区域二之间分别通过隔腔板隔开;隔腔板由相对应 设置的封头隔板和换热管隔板组成,每个污水或地表水封头与封头隔板固连,换热管隔板与 所对应的换热管固连。

所述的换热管隔板与相对应设置的封头隔板二者的两个相邻侧面上分别设有第一加强板 条,两个第一加强板条压紧在设置在二者之间的封头密封圈上。

相邻两个清水腔室单元一之间以及相邻两个清水腔室单元二之间分别通过清水腔室分隔 板隔开,清水腔室分隔板由相对应设置的第一清水隔板和第二清水隔板组成,第一清水封头 和第二清水封头分别与第一清水隔板固连,每个管板与第二清水隔板固连。

所述的第一清水隔板与相对应设置的第二清水隔板二者的两个相邻侧面上分别设有第二 加强板条,两个第二加强板条压紧在设置在二者之间的门口密封圈上。

本实用新型相对于现有技术的区别及有益效果是:

(1)采取多根正方形管的管口呈菱形并列设置,相邻两根所述的正方形管的相邻两个棱 边焊接,无需再采取设拉筋或者板片对的碰焊,省去了大量的焊接工艺,解决了因大量焊接 存在的漏水问题,保障了换热装置的可靠性;也不需要采取整体铸造工艺,加工工艺简单、 成本显著降低;

(2)采用正方形管,四个棱边(或面)受压一致,承压能力显著提高,可达1MPa以上, 而扁管、平板或板片对结构的长边受压能力低,短边受压能力高,受力不均匀,一般设计受 压能力低于0.6MPa,且变形严重;

(3)由于承压能力明显提高,可适当减少管材壁厚,同时不再有拉筋及其耗材,因此同 样的换热面积至少可减少耗材20%以上;

(4)多根正方形管并列设置后,在某一根管损坏时,可类似于管壳式换热器,将该损坏 的正方形管的两个管口堵住即可,维修简单方便,而采用平板式或板片对结构出现漏水后, 必须对漏水点进行有效处理(很难处理),无法采取堵塞的办法;

(5)每层换热管与水平面的夹角大于0°,可有效缓解杂质在换热面上的沉积,从而提高 传热系数10%以上;

(6)公开号为CN102288053A的发明专利申请采用圆管管排结构,两并列圆管之间为 一条弧缝,焊接难度极大且易伤管材(实际无法焊接),本发明采用正方形管,两并列正方管 之间呈90°角设置,易焊接且可采取不咬边焊接保障不伤管材。