申请日2017.08.17

公开(公告)日2017.12.15

IPC分类号C02F9/14; C02F11/12

摘要

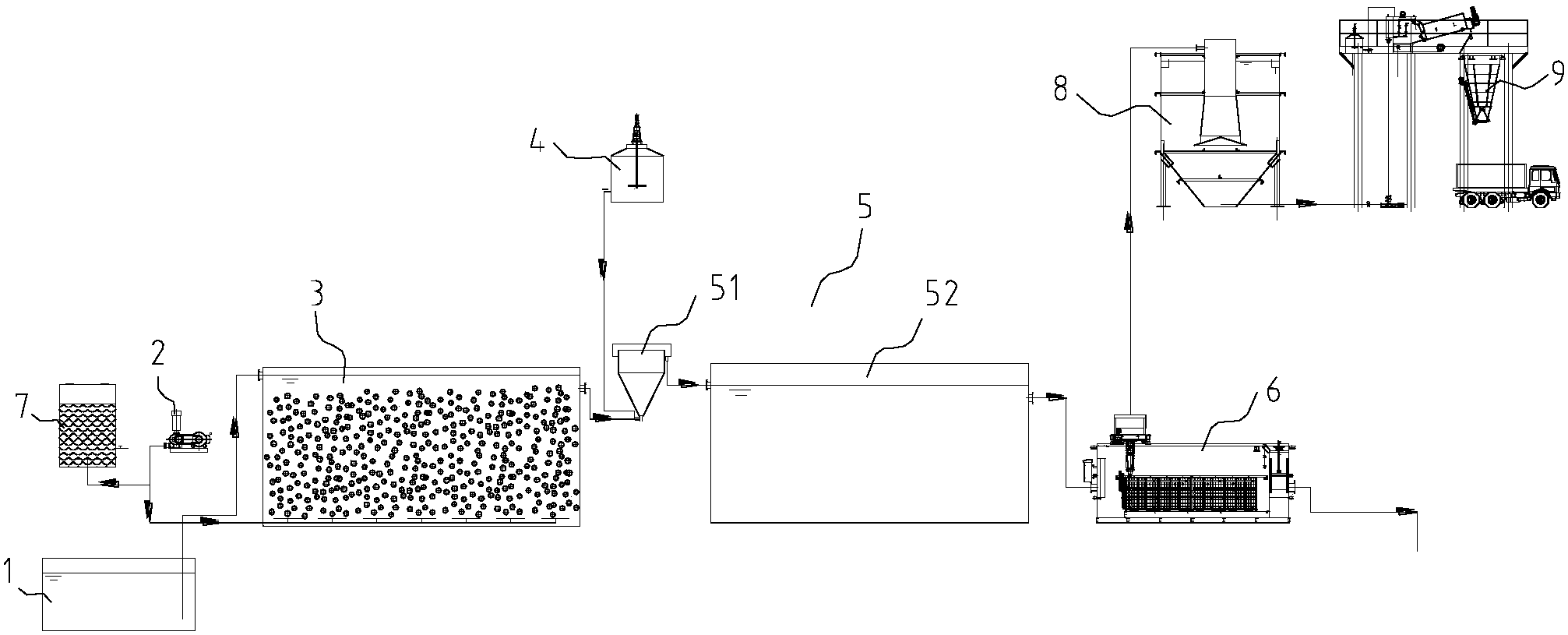

本发明公开了一种生物处理结合涡流絮凝的一体化污水处理装置及工艺,一体化污水处理装置,包括预处理及提升单元、曝气装置、生物处理装置、加药装置、涡流微絮凝装置以及微滤装置;预处理及提升单元通过管道与生物处理装置连通;生物处理装置通过管道与涡流微絮凝装置连通;涡流微絮凝装置通过管道与微滤装置连通;曝气装置通过管道与生物处理装置连通;加药装置通过管道与涡流微絮凝装置连通。工艺包括预处理及提升、生物处理、微生物扩大培养、涡流微絮凝、微滤、污泥浓缩、污泥脱水的步骤。一体化污水处理装置在出水在满足排放标准的前提下,缩小吨水处理占地面积、降低处理费用。

权利要求书

1.一种生物处理结合涡流絮凝的一体化污水处理装置,其特征在于,包括预处理及提升单元、曝气装置、生物处理装置、加药装置、涡流微絮凝装置以及微滤装置;所述预处理及提升单元的输出端通过管道与生物处理装置的输入端连通;所述生物处理装置的输出端通过管道与涡流微絮凝装置的输入端连通;所述涡流微絮凝装置的输出端通过管道与微滤装置的输入端连通;所述曝气装置的输出端通过管道与生物处理装置的输入端连通;所述加药装置的输出端通过管道与涡流微絮凝装置的输入端连通。

2.如权利要求1所述的一体化污水处理装置,其特征在于,所述生物处理装置为移动床生物膜反应器。

3.如权利要求2所述的一体化污水处理装置,其特征在于,该一体化污水处理装置还包括用于为生物处理装置补充流失微生物的微生物扩大培养装置。

4.如权利要求3所述的一体化污水处理装置,其特征在于,所述微生物扩大培养装置包括培养罐、设置在培养罐内的爆气盘、与爆气盘连接的曝气管、装设在培养罐内培养液及微生物;该培养罐顶部开设有投料口以及曝气管口,侧壁上设有出料口;所述曝气管从曝气管口伸出,并与曝气机连接。

5.如权利要求1所述的一体化污水 处理装置,其特征在于,所述涡流微絮凝装置包括用于混合生物处理后的污水与混凝剂及助凝剂的涡流混合池和用于进行絮凝反应的絮凝反应池;所述加药装置的输出端通过管道与涡流混合池的输入口连接;所述涡流混合池的输出口通过管道与絮凝反应池连接。

6.如权利要求5所述的一体化污水处理装置,其特征在于,所述涡流混合池的上部呈圆柱形或方柱形,涡流混合池的下部呈圆锥形,锥角为30°-40°;该涡流混合池的底部设有进水管,顶部设有出水管。

7.如权利要求5所述的一体化污水处理装置,其特征在于,所述絮凝反应池内设有多级絮凝单元,多级所述絮凝单元通过隔板隔开;所述隔板上均设有导流孔,且相邻两个所述隔板上的导流孔分别设于隔板的上端和下端。

8.如权利要求1所述的一体化污水处理装置,其特征在于,所述微滤装置包括箱体,所述箱体内设有多层滤布;所述滤布的孔径为5-10μm。

9.如权利要求1所述的一体化污水处理装置,其特征在于,该一体化污水处理装置还包括用于将微滤装置中负压抽吸的污泥进行浓缩的浓缩装置和将浓缩后的污泥进行脱水处理的污泥脱水装置。

10.一种生物处理结合涡流微絮凝的污水处理工艺,其特征在于包括,

预处理及提升步骤:将污水经过格栅预处理,去除较大悬浮物及杂质后,进入提升泵管,提升至移动床生物膜反应器;

生物处理步骤:污水通过预处理及提升单元后进入移动床生物膜反应器进行水体净化处理;

微生物扩大培养步骤:在微生物扩大培养装置中对移动床生物膜反应器所需的微生物进行培养;

涡流微絮凝步骤:通过加药装置加入混凝剂及助凝剂,然后与生物处理装置处理后的污水在涡流混合池内进行混合,经混合后的污水进入絮凝反应池中反应生成微小絮体;

微滤步骤:涡流微絮凝反应后的水体进入微滤装置,经过滤布过滤,水与絮体分离,净化后水体可直接回收或排放,停留在滤布上的微絮团通过定期负压抽吸以维持滤布过滤效率;

污泥浓缩步骤:负压抽吸的污泥进入浓缩装置进行浓缩处理;

污泥脱水步骤:浓缩后的污泥进入污泥脱水装置进行脱水。

说明书

一种生物处理结合涡流絮凝的一体化污水处理装置及工艺

技术领域

本发明涉及一种污水处理技术,尤其涉及一种生物处理结合涡流絮凝的一体化污水处理装置及工艺。

背景技术

截污管网和污水处理站是现代化城市不可或缺的重要基础设施,是城市水污染防治和黑臭水体治理的重要措施。截污管网和污水处理站建设发展早,技术成熟,技术上能满足污水收集率和污水处理厂出水指标要求。但实际中因面临着管理、投资、用地、设计等问题,控源截污的落实难度大,造成污水收集率低,大量已建成的污水处理厂无水处理。污水管网建设周期长与短期内完成治水目标之间存在矛盾,为解决这一矛盾,市场上推出了分散式一体化污水处理设备。一体化设备原理是采用絮凝沉淀或吸附过滤等污水处理技术,主要去除污水中不溶性污染物,主要应用在有污水直排入河涌而截污管网短期内无法覆盖的区域,用于短期缓解城市污水管网建设压力,实现《水污染防治行动计划》2017年及2020年的治水目标。现在市场上的一体化设备采用的技术主要有混凝沉淀过滤技术、高效活性炭滤膜分离技术、超磁分离水处理技术/磁分离水处理技术等。

现有技术分散式一体化污水处理设备的缺点:

1)混凝沉淀过滤技术,该技术只能去除污水中的胶体或悬浮态污染物及部分可溶性污染物,对SS、总磷的去除率较高,而对氨氮、溶解性COD的去除率低,出水难以达到相应的排放标准。除此之外该技术处理效率低,吨水处理占地面积大。

2)高效活性炭滤膜分离技术,该技术中吸附剂的吸附量有限,采用吸附剂直接处理污水吸附剂很容易出现饱和,吸附剂替换及再生程序繁琐,此项技术处理费用高。

3)技术只能去除胶体或悬浮态污染物及部分可溶性污染物,对SS、总磷的去除率较高,而对氨氮、溶解性COD的去除率低,出水难以达到相应的排放标准。

发明内容

为了克服现有技术的不足,本发明的目的之一在于提供一种生物处理结合涡流絮凝的一体化污水处理装置。针对现有的分散式一体化污水处理设备技术存在污染物去除率、吨水处理占地面积及处理费用之间难以平衡的矛盾,本发明的目的是发明一套污水处理工艺,平衡污染物去除率、吨水处理占地面积及处理费用之间的矛盾,使该工艺的出水在满足排放标准的前提下,缩小吨水处理占地面积、降低处理费用。

本发明的目的之二在于提供一种生物处理结合涡流微絮凝的污水处理工艺。

本发明的目的之一采用如下技术方案实现:一种生物处理结合涡流絮凝的一体化污水处理装置,包括预处理及提升单元、曝气装置、生物处理装置、加药装置、涡流微絮凝装置以及微滤装置;所述预处理及提升单元的输出端通过管道与生物处理装置的输入端连通;所述生物处理装置的输出端通过管道与涡流微絮凝装置的输入端连通;所述涡流微絮凝装置的输出端通过管道与微滤装置的输入端连通;所述曝气装置的输出端通过管道与生物处理装置的输入端连通;所述加药装置的输出端通过管道与涡流微絮凝装置的输入端连通。

进一步地,所述生物处理装置为移动床生物膜反应器。

进一步地,该一体化污水处理装置还包括用于为生物处理装置补充流失微生物的微生物扩大培养装置。

进一步地,所述微生物扩大培养装置包括培养罐、设置在培养罐内的爆气盘、与爆气盘连接的曝气管、装设在培养罐内培养液及微生物;该培养罐顶部开设有投料口以及曝气管口,侧壁上设有出料口;所述曝气管从曝气管口伸出,并与曝气机连接。

进一步地,所述涡流微絮凝装置包括用于混合生物处理后的污水与混凝剂及助凝剂的涡流混合池和用于进行絮凝反应的絮凝反应池;所述加药装置的输出端通过管道与涡流混合池的输入口连接;所述涡流混合池的输出口通过管道与絮凝反应池连接。

进一步地,所述涡流混合池的上部呈圆柱形或方柱形,涡流混合池的下部呈圆锥形,锥角为30°-40°;该涡流混合池的底部设有进水管,顶部设有出水管。

进一步地,所述絮凝反应池内设有多级絮凝单元,多级所述絮凝单元通过隔板隔开;所述隔板上均设有导流孔,且相邻两个所述隔板上的导流孔分别设于隔板的上端和下端。

进一步地,所述微滤装置包括箱体,所述箱体内设有多层滤布;所述滤布的孔径为5-10μm。

进一步地,该一体化污水处理装置还包括用于将微滤装置中负压抽吸的污泥进行浓缩的浓缩装置和将浓缩后的污泥进行脱水处理的污泥脱水装置。

本发明的目的之二采用如下技术方案实现:一种生物处理结合涡流微絮凝的污水处理工艺,包括,

预处理及提升步骤:将污水经过格栅预处理,去除较大悬浮物及杂质后,进入提升泵管,提升至移动床生物膜反应器;

生物处理步骤:污水通过预处理及提升单元后进入移动床生物膜反应器进行水体净化处理;

微生物扩大培养步骤:在微生物扩大培养装置中对移动床生物膜反应器所需的微生物进行培养;

涡流微絮凝步骤:通过加药装置加入混凝剂及助凝剂,然后与生物处理装置处理后的污水在涡流混合池内进行混合,经混合后的污水进入絮凝反应池中反应生成微小絮体;

微滤步骤:涡流微絮凝反应后的水体进入微滤装置,经过滤布过滤,水与絮体分离,净化后水体可直接回收或排放,停留在滤布上的微絮团通过定期负压抽吸以维持滤布过滤效率;

污泥浓缩步骤:负压抽吸的污泥进入浓缩装置进行浓缩处理;

污泥脱水步骤:浓缩后的污泥进入污泥脱水装置进行脱水。

相比现有技术,本发明的有益效果在于:

1)污染物去除率高。出水标准可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准及以上。本项发明增加了生物处理单元(本项发明中采用的是移动床生物膜反应器MBBR)和微生物扩大培养装置,微生物扩大培养装置为MBBR生物处理单元提供微生物,加速MBBR中填料的挂膜速度,可以在极短时间(2-3小时)内获得高的COD、氨氮、总磷的去除效果(COD、氨氮、总磷)。MBBR处理单元的出水进入涡流微絮凝装置,通过混凝污水中的胶体和悬浮物质(包括MBBR工艺脱落的生物膜)生成絮体过滤去除。本发明污染物去除率可达SS 90%、COD 72%、氨氮74%、总磷83%。传统工艺污染物去除率SS 90%、COD40%、氨氮20%、总磷50%。

2)吨水处理占地面积小。本发明采用微生物培养装置为MBBR生物处理单元提供微生物,加速MBBR中填料的挂膜速度,可以在极短时间(2-3小时)内达到去除效果,传统MBBR的水力停留时间在5-6小时。传统混凝技术水利停留时间15-30分钟,本发明中涡流微絮凝形成矾花时间较短(小于10分钟)。传统沉淀池沉淀时间0.5-2.0小时,占地面积大,本发明采用微滤装置代替沉淀池,过滤面积可达600m2,过滤能力强,占地面积小。本发明采用的MBBR装置、涡流微絮凝装置、微滤装置相比传统工艺所需的水利停留时间短,占地面积小。本发明工艺设备处理10000吨/天的污水占地约400m2。传统工艺处理10000吨/天的污水占地约8000-10000m2。

3)处理费用低、能耗低。本发明工艺流程中除提升外需要能耗的装置是加药装置、MBBR中的曝气装置、微滤装置中的反冲洗装置以及污水脱水装置,这些装置功率小、用电量少,运行能耗低;MBBR投加的微生物采用微生物培养装置培养无需购买;药剂用量少:涡流微絮凝装置的投药量为ppm(mg/L)级别,用药量少;微滤等装置可重复使用,一般情况不需要更换,降低处理费用。

4)运维方便:技术系统全自动控制、无特殊设备,运行维护方便。