申请日 2020.04.22

公开(公告)日 2020.11.24

IPC分类号 C02F9/06; C02F103/18

摘要

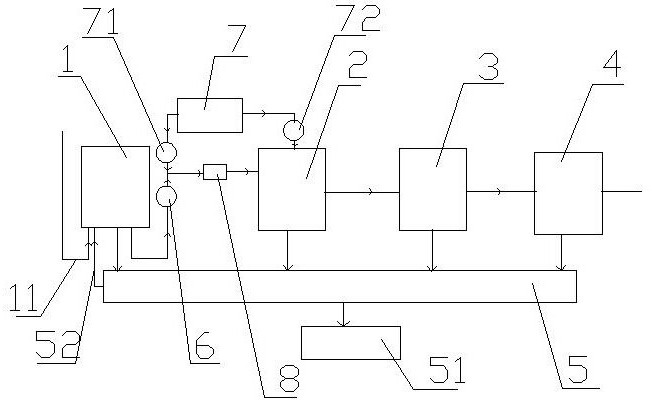

本实用新型公开了一种用于电厂的脱硫废水软化系统,涉及电厂废水处理用设备领域,包含有沉淀池、pH值调节池、电絮凝‑过滤装置、软水池和污泥压缩装置,所述沉淀池底部出水口连接废水提升泵,所述pH值调节池的外部一侧设置碱液箱,所述碱液箱设置加药泵一和加药泵二,所述加药泵一与废水提升泵的管路通过管道混合器与pH值调节池连通,所述加药泵二与pH值调节池连通,所述pH值调节池的出水口通过管路与电絮凝‑过滤装置连通,所述电絮凝‑过滤装置的出水口通过管路与软水池连通,所述沉淀池、pH值调节池、电絮凝‑过滤装置、软水池的排污口分别通过污泥管道与污泥压缩装置连接,污泥压缩的出水经管道与沉淀池连通,压缩淤泥运走处理。

权利要求书

1.一种用于电厂的脱硫废水软化系统,其特征在于,包含有沉淀池(1)、pH值调节池(2)、电絮凝-过滤装置(3)、软水池(4)和污泥压缩装置(5),所述沉淀池(1)底部出水口连接废水提升泵(6),所述pH值调节池(2)的外部一侧设置碱液箱(7),所述碱液箱(7)设置加药泵一(71)和加药泵二(72),所述加药泵一(71)与废水提升泵(6)的管路通过管道混合器(8)与pH值调节池(2)连通,所述加药泵二(72)与pH值调节池(2)连通,所述pH值调节池(2)的出水口通过管路与电絮凝-过滤装置(3)连通,所述电絮凝-过滤装置(3)的出水口通过管路与软水池(4)连通,所述沉淀池(1)、pH值调节池(2)、电絮凝-过滤装置(3)、软水池(4)的排污口分别通过污泥管道与污泥压缩装置(5)连接,污泥压缩的出水经管道与沉淀池(1)连通,压缩淤泥(51)运走处理。

2.根据权利要求1所述的用于电厂的脱硫废水软化系统,其特征在于,所述pH值调节池(2)的内壁上交错设置若干搅拌机。

说明书

用于电厂的脱硫废水软化系统

技术领域

本实用新型涉及电厂废水处理用设备领域,具体的说是一种用于电厂的脱硫废水软化系统。

背景技术

脱硫废水是电厂生产的必然产物,其处理系统也是行业内各企业的重点项目。由于实际情况的不同,各个电厂企业处理脱硫废水的方式不尽相同,有的还比较原始,有的则致力于新的处理方式的研发。

脱硫废水的处理方式主要由三类,一是采用絮凝沉淀+软化+浓缩+蒸发+结晶,这种方式运行和维护成本高,占地面积大,后期蒸发结晶的产物混盐的处置费用高昂;而是脱硫废水经过絮凝沉淀+烟道蒸发工艺,这种方式烟道结垢严重,雾化结构的设计影响蒸发效果,除尘器负担严重增大,蒸发过程降低了烟道的温度,降低了锅炉的燃烧效率,增加燃煤消耗,并且处理量小,投资大,成本高,废水无法回用,不符合节能节水的国家政策;三是专利号2017210596903公开的技术,具体为脱硫废水软化+除盐+电解制氯,这种方式采用模块化组装设计,处理量没有限制,投资成本低,运行维护成本低,在电厂发电系统外独立运行,对电厂生产不造成影响,工艺简单,过程中无需加入特殊的药剂,不会造成污染,末端产物是次氯酸钠,是电厂常规处理必须的药剂,可以回收利用,实现废水的零排放,节约了水资源。

对于第三种处理方式,其废水软化部分存在一定的技术问题,比如各主要部分排污口的污泥处理方式、回水利用以及调节pH值过程中碱液的加入的合理性,仍然需要进一步进行优化调整。

发明内容

为解决上述存在的技术问题,本实用新型提供了一种用于电厂的脱硫废水软化系统,结构简单,提高pH值调节池的调节效率和精度,四个主要部分污泥同时统一压缩处理,处理后的废水回流至沉淀池进行再处理,节省工序,降低运行成本。

为达到上述目的,本实用新型所采用的技术方案是:

一种用于电厂的脱硫废水软化系统,包含有沉淀池、pH值调节池、电絮凝-过滤装置、软水池和污泥压缩装置,所述沉淀池底部出水口连接废水提升泵,所述pH值调节池的外部一侧设置碱液箱,所述碱液箱设置加药泵一和加药泵二,所述加药泵一与废水提升泵的管路通过管道混合器与pH值调节池连通,所述加药泵二与pH值调节池连通,所述pH值调节池的出水口通过管路与电絮凝-过滤装置连通,所述电絮凝-过滤装置的出水口通过管路与软水池连通,所述沉淀池、pH值调节池、电絮凝-过滤装置、软水池的排污口分别通过污泥管道与污泥压缩装置连接,污泥压缩的出水经管道与沉淀池连通,压缩淤泥运走处理。

所述pH值调节池的内壁上交错设置若干搅拌机。

本实用新型pH值调节池添加碱液的工艺部分,增加了由碱液箱直接向池内添加碱液的过程,当由管道混合器进入池内的废水与碱液的混合液的pH值没有调到合适的标准时,只需打开直接加碱液的加药泵的开关并精确计量加药量,实现精确调节pH值的功能,更加方便快捷;沉淀池、pH值调节池、电絮凝-过滤装置以及软水池的排污口流出的污泥统一进入污泥压缩装置进行压缩,省掉了多个污泥压缩装置的成本,产生的水经管道回流至沉淀池内进行再处理,保证了软水池获得的软水符合要求,避免水资源的浪费,工艺简单,运维成本更低,软水处理效果更好,适合大规模推广应用。

发明人 (郑建)