公布日:2023.12.01

申请日:2023.09.07

分类号:C02F3/34(2023.01)I;C02F7/00(2006.01)I;A01G31/02(2006.01)I;C02F101/30(2006.01)N

摘要

本公开提出一种生活污水资源化分解装置,包括:第一曝气箱,第一曝气箱通过管道连接于污水池;第二曝气箱,通过管道连接于所述第一曝气箱;第三曝气箱,通过管道连接于所述第二曝气箱;多个菌床,间隔设置在所述第一曝气箱、所述第二曝气箱、所述第三曝气箱内,所述多个菌床交错排列以使水体曲折流过;所述第一曝气箱、所述第二曝气箱、所述第三曝气箱的曝气强度递减。本公开通过多个不同曝气强度的曝气箱、结合菌床,使生活污水中的营养物质分解为可被生物吸收的小分子量的营养物质,成为可以被植物高速高效吸收的营养液。

权利要求书

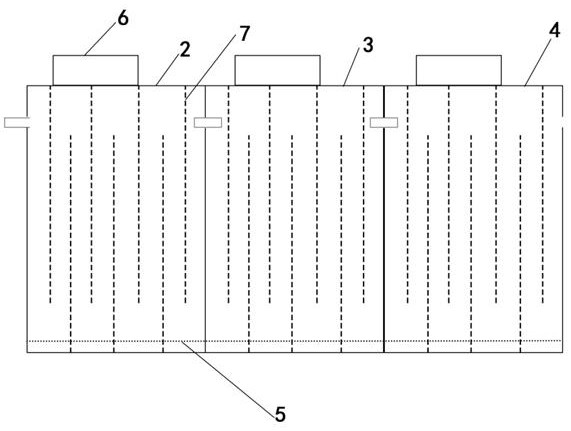

1.一种生活污水资源化分解装置,其特征在于,所述分解装置包括:第一曝气箱,所述第一曝气箱通过管道连接于污水池;第二曝气箱,所述第二曝气箱通过管道连接于所述第一曝气箱;第三曝气箱,所述第三曝气箱通过管道连接于所述第二曝气箱;多个菌床,所述多个菌床间隔设置在所述第一曝气箱、所述第二曝气箱、所述第三曝气箱内,所述多个菌床交错排列以使水体曲折流过;所述第一曝气箱、所述第二曝气箱、所述第三曝气箱的曝气强度递减。

2.根据权利要求1所述的一种生活污水资源化分解装置,其特征在于,所述第一曝气箱、所述第二曝气箱、所述第三曝气箱为整体成型的箱体,以隔板间隔所述箱体形成。

3.根据权利要求2所述的一种生活污水资源化分解装置,其特征在于,所述隔板上设置有溢流管道,所述溢流管道连接相邻的曝气箱。

4.根据权利要求3所述的一种生活污水资源化分解装置,其特征在于,所述第二曝气箱和所述第三曝气箱之间的溢流管道不高于所述第一曝气箱和所述第二曝气箱之间的溢流管道。

5.根据权利要求2所述的一种生活污水资源化分解装置,其特征在于,所述箱体与菌床随污水量的增大/减小而增大/减小。

6.根据权利要求1所述的一种生活污水资源化分解装置,其特征在于,还包括卡槽,所述卡槽设置在所述第一曝气箱、所述第二曝气箱、所述第三曝气箱的箱体壁上,以固定所述菌床。

7.根据权利要求1所述的一种生活污水资源化分解装置,其特征在于,所述菌床为无纺布热轧格形成。

8.根据权利要求1所述的一种生活污水资源化分解装置,其特征在于,还包括观察加药孔,所述观察加药孔设置在每一个曝气箱的上表面。

9.根据权利要求1所述的一种生活污水资源化分解装置,其特征在于,还包括微孔曝气装置,所述微孔曝气装置设置在每一个曝气箱的底部。

10.根据权利要求9所述的一种生活污水资源化分解装置,其特征在于,所述曝气装置设有阀门,所述阀门用于调节曝气量。

发明内容

针对以上问题,本公开设计一种生活污水资源化分解、温室气体减排设施,本公开结合一种利用污水管网进行生活污水预分解温室气体减排装置,对所排出污水进行进一步的分解。

为实现上述目的,本公开提供了如下方案:一种生活污水资源化分解装置,所述分解装置包括:第一曝气箱,所述第一曝气箱通过管道连接于污水池;第二曝气箱,所述第二曝气箱通过管道连接于所述第一曝气箱;第三曝气箱,所述第三曝气箱通过管道连接于所述第二曝气箱;多个菌床,所述多个菌床间隔设置在所述第一曝气箱、所述第二曝气箱、所述第三曝气箱内,所述多个菌床交错排列以使水体曲折流过;所述第一曝气箱、所述第二曝气箱、所述第三曝气箱的曝气强度递减。

可选地,所述第一曝气箱、所述第二曝气箱、所述第三曝气箱为整体成型的箱体,以隔板间隔所述箱体形成。

可选地,所述隔板上设置有溢流管道,所述溢流管道连接相邻的曝气箱。

可选地,所述第二曝气箱和所述第三曝气箱之间的溢流管道不高于所述第一曝气箱和所述第二曝气箱之间的溢流管道。

可选地,所述箱体与菌床随污水量的增大/减小而增大/减小。

可选地,还包括卡槽,所述卡槽设置在所述第一曝气箱、所述第二曝气箱、所述第三曝气箱的箱体壁上,以固定所述菌床。

可选地,所述菌床为无纺布热轧格形成。

可选地,还包括观察加药孔,所述观察加药孔设置在每一个曝气箱的上表面。

可选地,还包括微孔曝气装置,所述微孔曝气装置设置在每一个曝气箱的底部。

可选地,所述曝气装置设有阀门,所述阀门用于调节曝气量。

本公开至少具有以下技术效果:本公开通过多个不同曝气强度的曝气箱、结合菌床,使生活污水中的营养物质分解为可被生物吸收的小分子量的营养物质,成为可以被植物高速高效吸收的营养液。以便于被生物更好的吸收,通过生态链迁移、转化、和能量的逐级传递转化,富集在更为高等级的生物体内,从而达到碳汇的作用。本设施低耗能,成本低,易操作,同时有效减少温室气体的排放。并且使用本设施高速高效的促进物质循环,并产生高额的经济效益。

(发明人:杨虎山;刘振学;马骏伟;杨辰辰;王彬)