公布日:2023.12.05

申请日:2023.11.02

分类号:C02F11/125(2019.01)I

摘要

本发明提供了应用于污泥脱水机领域的一种多模式调节的固液分离装置及其使用方法,在变距螺旋轴边输送边挤压脱泥仓中的污泥浆时,若污泥浆的含水量较大,则挤压的污水通过单向管短时间内大量涌进多模式调节盒体的内部,促使多模式调节盒体内部液面迅速上升,同时浮动条板能够带动折叠屏蔽膜拉伸直至全部隔离磁吸板的下半部分,此时两个活动板相互靠近挤压,加强脱水效果,以此解决单一模式下脱水效果导致的脱水不足问题,等到液面上升至一号溢流口的位置处时,水体进入外溢流筒内部之后通过排水管排放至固定板的下方,且由于固定板的下方靠近集水槽,进而能够加速挤出污水的排放,避免其与脱水后污泥的二次接触。

权利要求书

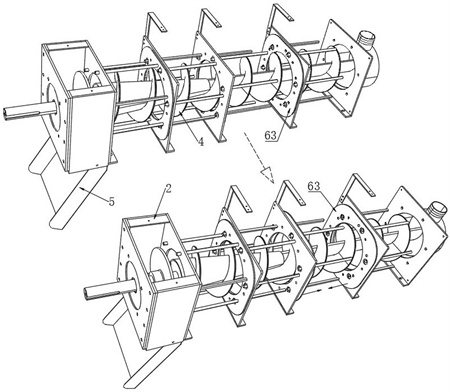

1.一种多模式调节的固液分离装置,包括脱泥仓(1),其特征在于,所述脱泥仓(1)的一侧外壁安装有排泥仓(2),所述排泥仓(2)的一侧外壁安装有驱动电机(3),所述驱动电机(3)的输出端连接有延伸至脱泥仓(1)内部的变距螺旋轴(4),所述脱泥仓(1)的内部安装有过滤单元(6),所述过滤单元(6)包括有固定安装于脱泥仓(1)内壁的固定板(61),所述固定板(61)的表面安装有导向杆(62),所述固定板(61)的两侧均安装有活动板(63),其中两个所述固定板(61)表面相对布置的活动板(63)内部安装有多模式调节盒体(7),所述多模式调节盒体(7)的内顶部安装有外溢流筒(72),所述多模式调节盒体(7)的内壁嵌合安装有磁吸板(71),所述外溢流筒(72)的表面设有一号溢流口(73),所述多模式调节盒体(7)的底壁连接有折叠屏蔽膜(76),所述折叠屏蔽膜(76)的顶端连接有浮动条板(74),所述外溢流筒(72)的底端贯穿连接有为尾端延伸至固定板(61)下方的排水管(75),两个所述多模式调节盒体(7)相对的表面均安装有单向管(8);两个所述磁吸板(71)关于两个外溢流筒(72)的连接轴线对称布置,两个所述磁吸板(71)的上半部分具有磁吸作用力,且两个磁吸板(71)的下半部分具有磁斥作用力,两个所述磁吸板(71)之间的磁吸作用力等于磁斥作用力;所述单向管(8)安装位置的高度小于一号溢流口(73)的安装高度,且一号溢流口(73)的安装高度位于外溢流筒(72)靠近底端的位置;所述浮动条板(74)的截面积小于多模式调节盒体(7)的横截面积,且浮动条板(74)的密度小于水;所述折叠屏蔽膜(76)为电磁屏蔽材料制成,且浮动条板(74)的自身重力大于折叠屏蔽膜(76)的初始弹力;所述外溢流筒(72)的内壁滑动安装有滑动套环(721),所述滑动套环(721)的内侧固定连接有内溢流筒(722),所述内溢流筒(722)的表面贯穿设有二号溢流口(725),所述滑动套环(721)的底部连接有间隔布置的复位弹簧(723)和牵拉索(724),所述复位弹簧(723)的尾端与外溢流筒(72)的底壁连接,所述牵拉索(724)的尾端连接有冲击球(726),且冲击球(726)位于排水管(75)的内部;所述二号溢流口(725)与一号溢流口(73)在初始状态下重合,所述冲击球(726)的直径小于排水管(75)的内径,且冲击球(726)的重力小于复位弹簧(723)的初始弹力。

2.根据权利要求1所述的一种多模式调节的固液分离装置,其特征在于,所述固定板(61)和活动板(63)的内部均设有圆槽,且变距螺旋轴(4)贯穿圆槽的内部,所述变距螺旋轴(4)的边缘与活动板(63)内部的圆槽内壁接触。

3.根据权利要求2所述的一种多模式调节的固液分离装置,其特征在于,所述变距螺旋轴(4)的螺距自脱泥仓(1)沿排泥仓(2)方向逐渐缩小,所述排泥仓(2)的底部贯穿安装有导泥板(5),所述脱泥仓(1)的底部贯穿安装有集水槽(9)。

4.一种根据权利要求1-3任一项所述的多模式调节的固液分离装置的使用方法,其特征在于,包括有以下步骤:S1、经过絮凝处理后的污泥浆进入脱泥仓(1)内部,受到变距螺旋轴(4)的输送作用,逐渐向排泥仓(2)的方向运动;S2、在此过程中,含水量高的污泥浆中的水分被挤压,通过单向管(8)单向压送至多模式调节盒体(7)内部,多模式调节盒体(7)内部液面增高,带动浮动条板(74)上移,削弱两个磁吸板(71)之间的排斥作用,借助两个磁吸板(71)之间的磁吸作用带动活动板(63)相互靠近,加强对内侧污泥的挤压脱水;S3、在变距螺旋轴(4)连续运转推动下,污泥中的水分受挤压排出,污泥含固量不断升高,最终进入排泥仓(2)内部经过导泥板(5)排出。

发明内容

本申请目的在于对现有的叠螺式污泥脱水机进行改进处理,相比现有技术提供一种多模式调节的固液分离装置,包括脱泥仓,脱泥仓的一侧外壁安装有排泥仓,排泥仓的一侧外壁安装有驱动电机,驱动电机的输出端连接有延伸至脱泥仓内部的变距螺旋轴,脱泥仓的内部安装有过滤单元,过滤单元包括有固定安装于脱泥仓内壁的固定板,固定板的表面安装有导向杆,固定板的两侧均安装有活动板,其中两个固定板表面相对布置的活动板内部安装有多模式调节盒体,多模式调节盒体的内顶部安装有外溢流筒,多模式调节盒体的内壁嵌合安装有磁吸板,外溢流筒的表面设有一号溢流口,多模式调节盒体的底壁连接有折叠屏蔽膜,折叠屏蔽膜的顶端连接有浮动条板,外溢流筒的底端贯穿连接有为尾端延伸至固定板下方的排水管,两个多模式调节盒体相对的表面均安装有单向管,在变距螺旋轴边输送边挤压脱泥仓中的污泥浆时,若污泥浆的含水量较大,则挤压的污水通过单向管短时间内大量涌进多模式调节盒体的内部,促使多模式调节盒体内部液面迅速上升,同时浮动条板能够带动折叠屏蔽膜拉伸直至全部隔离磁吸板的下半部分,此时两个活动板相互靠近挤压,加强脱水效果,等到液面上升至一号溢流口的位置处时,水体进入外溢流筒内部之后通过排水管排放至固定板的下方,且由于固定板的下方靠近集水槽,进而能够加速挤出污水的排放,避免其与脱水后污泥的二次接触。

进一步的,两个磁吸板关于两个外溢流筒的连接轴线对称布置,两个磁吸板的上半部分具有磁吸作用力,且两个磁吸板的下半部分具有磁斥作用力,两个磁吸板之间的磁吸作用力等于磁斥作用力。

进一步的,固定板和活动板的内部均设有圆槽,且变距螺旋轴贯穿圆槽的内部,变距螺旋轴的边缘与活动板内部的圆槽内壁接触。

进一步的,单向管安装位置的高度小于一号溢流口的安装高度,且一号溢流口的安装高度位于外溢流筒靠近底端的位置。

进一步的,浮动条板的截面积小于多模式调节盒体的横截面积,且浮动条板的密度小于水。

进一步的,折叠屏蔽膜为电磁屏蔽材料制成,且浮动条板的自身重力大于折叠屏蔽膜的初始弹力。

进一步的,变距螺旋轴的螺距自脱泥仓沿排泥仓方向逐渐缩小,排泥仓的底部贯穿安装有导泥板,脱泥仓的底部贯穿安装有集水槽。

可选的,外溢流筒的内壁滑动安装有滑动套环,滑动套环的内侧固定连接有内溢流筒,内溢流筒的表面贯穿设有二号溢流口,滑动套环的底部连接有间隔布置的复位弹簧和牵拉索,复位弹簧的尾端与外溢流筒的底壁连接,牵拉索的尾端连接有冲击球,且冲击球位于排水管的内部。

可选的,二号溢流口与一号溢流口在初始状态下重合,冲击球的直径小于排水管的内径,且冲击球的重力小于复位弹簧的初始弹力。

一种多模式调节的固液分离装置的使用方法,包括有以下步骤:

S1、经过絮凝处理后的污泥浆进入脱泥仓内部,受到变距螺旋轴的输送作用,逐渐向排泥仓的方向运动;

S2、在此过程中,含水量高的污泥浆中的水分被挤压,通过单向管单向压送至多模式调节盒体内部,多模式调节盒体内部液面增高,带动浮动条板上移,削弱两个磁吸板之间的排斥作用,借助两个磁吸板之间的磁吸作用带动活动板相互靠近,加强对内侧污泥的挤压脱水;

S3、在变距螺旋轴连续运转推动下,污泥中的水分受挤压排出,污泥含固量不断升高,最终进入排泥仓内部经过导泥板排出。

相比于现有技术,本申请的优点在于:

(1)在变距螺旋轴挤压输送污泥浆时,若污泥浆的含水量较大,挤压的污水通过单向管涌进多模式调节盒体的内部,促使液面迅速上升,同时浮动条板能够带动折叠屏蔽膜拉伸后隔离磁吸板的下半部分,此时两个活动板相互靠近挤压,加强脱水效果,以此解决单一模式下脱水效果导致的脱水不足问题,等到液面上升至一号溢流口的位置处时,水体通过排水管排放至固定板的下方,且由于固定板的下方靠近集水槽,进而能够加速挤出污水的排放,避免其与脱水后污泥的二次接触引发的脱水效率低这一问题。

(2)单向管位于浮动条板初始状态的上方,并位于一号溢流口的下方,进而能够保证多模式调节盒体内部液面不会一开始就通过一号溢流口进入至外溢流筒内部,可保证多模式调节盒体内部水体自下而上有序攀升。

(3)在多模式调节盒体内部液面达到一号溢流口的高度后,排水管内部排水量处于充分状态,此时排水管内的水流冲击作用较强,在水流的冲击作用下带动冲击球下移,牵拉索向下拽动滑动套环,间接带动内溢流筒和二号溢流口下降,使得多模式调节盒体内部液面得以下降,此时折叠屏蔽膜被压缩至磁吸板的下半部分以下,原先处于相互吸引状态的活动板变成远离状态,实现动态模式下的挤压脱水处理。

(4)随着多模式调节盒体内部通过排水管排出的水体逐渐减少,水流的冲击作用减弱,在复位弹簧的作用下,内溢流筒回升至外溢流筒的内部,之后重新进行上述操作的轮回,辅助实现呼吸式的动态脱水挤压操作。

(5)二号溢流口与一号溢流口的重合设计,使得多模式调节盒体内部液面达到一号溢流口的高度时多模式调节盒体内部水体得以顺利进入内溢流筒内部,进而通过排水管顺利排出,此外二号溢流口处于内溢流筒靠下的位置,以便在内溢流筒下降时,降低多模式调节盒体内部液面溢流的高度。

(发明人:曹海燕;陈娟;高莹莹;栾素凤;周顺龙)