石油化工行业作为我国国民经济支柱产业和第一产业的重要组成部分,其在生产过程中会产生大量的有机废水,该类废水具有污染物浓度高、毒性大、难生物降解且水量波动大等特点。目前我国石化废水年排放量超20×108m3,诸如物理吸附、膜过滤、化学氧化、生物处理等工艺已广泛应用于石化废水的处理上。在上述处理技术中,生物处理技术因其成本低廉、处理效率高等特点,成为我国石化废水处理中应用最为广泛的工艺。

石化废水中分布有大量可降解性低、毒性大的污染物,为提高生物处理技术的效能,通常需要对其进行妥善预处理以提高废水的可生化性。在生产实践中,水解酸化常作为难降解废水的预处理工艺。在传统水解酸化过程中,难降解的复杂大分子(如芳香烃类或杂环类物质)将转变为小分子有机酸和醇类物质。石化废水由于其成分复杂,普通的水解酸化工艺对其生化性改善有限。为全面提升石化废水的可生化性,近年来科研人员尝试将微氧曝气技术与水解酸化相结合,通过微量曝气来加速难降解污染物的水解、提高挥发性脂肪酸的产生、降低废水中硫化物抑制作用并提高微生物代谢酶活性。但目前有关微氧水解酸化改善石化废水可生化性的研究较少,相关难降解有机物转化机制尚不清晰,亟待深入探索。

为了探究微氧曝气预处理对石化废水水解酸化的促进作用,笔者通过探究反应器不同曝气条件下废水可生化性的变化及废水中有机组分含量的变化,揭示了微氧曝气对石化废水生物可降解性的促进效能;在此基础上,结合微生物菌群结构变化和三维荧光光谱,分析了微氧曝气对废水可生化性改善的机理,旨在为解决石化废水低可生化性问题提供技术支撑。

1、材料与方法

1.1 实验材料

实验用水取自哈尔滨某石化工厂的工业废水,水样取回实验室后低温冷藏。上述废水COD浓度为353.6mg/L,BOD5浓度为42.7mg/L,NH3-N浓度为75.1mg/L,TP浓度为6.3mg/L,pH为7.16。实验所用污泥取自实验室内长期运行的水解酸化反应器。

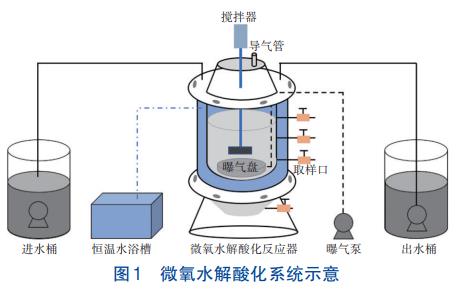

实验所用反应器为有机玻璃材质(直径为14.8cm,高度为50cm),运行过程中维持有效水深为42cm,有效容积为7.2L。设置3处不同高度取样口,装置底部设置一处排泥口,便于实验结束后清洗反应器。反应器底部设有曝气头,通过气体流量计控制曝气量进而维持系统处于微氧状态。反应器配置搅拌器进行厌氧搅拌,保证传质均匀,密闭运行。该反应器运行温度通过水浴夹层控制并维持在25℃,装配DO和pH在线监测仪对两个参数进行测定。反应器外部用遮光布包裹以避免藻类生长,实验装置见图1。

1.2 实验方法

取实验室内培养驯化得到的水解产酸污泥,静置0.5h排去上清液,将沉降下来的泥水混合液接种到污泥微氧水解酸化反应器中,加水定容到7.2L,保证初始接种污泥浓度为9.0g/L(以TSS计)。成功启动反应器后,分别在不同曝气条件下,考察石化废水可生化性改善情况和微生物群落结构的变化特征。

1.3 检测项目及方法

实验过程中,定期对反应器进出水进行取样,取样后过0.45μm滤膜并进行检测。其中,COD、BOD5、DO、ORP、pH、UV254等指标参照《水和废水监测分析方法》(第4版)进行测定。VFA采用气相色谱法检测。采用三维荧光光谱测定废水中的有机物组分,激发波长(λEx)为220~450nm,发射波长(λEm)为220~550nm,扫描间隔为5nm,扫描速度为1200nm/min。

实验过程中,分别对接种污泥和不同曝气量下的污泥进行取样,采用CTAB法提取污泥DNA,并在1%琼脂糖凝胶上检测DNA浓度和纯度,之后送往上海生工生物工程有限公司进行测序分析。

2、结果与讨论

2.1 不同曝气强度下石化废水可生化性变化

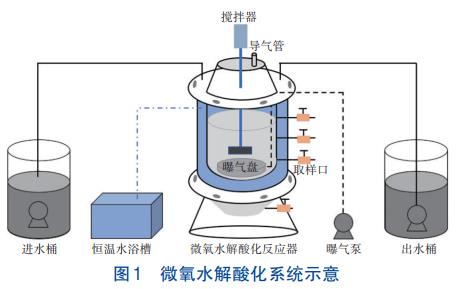

微氧曝气对石化废水可生化性的影响见图2。由图2可知,随着曝气量的增加,出水COD逐渐降低。当曝气量为0时(未曝气),出水COD平均浓度为261.4mg/L,COD去除率仅为26.07%,此时出水B/C为0.29。随着曝气量提升到0.1L/h,出水COD平均浓度降至242.0mg/L,COD去除率达到31.56%,出水B/C提高至0.32。当曝气量进一步增大到0.2L/h时,出水COD平均浓度为188.5mg/L,COD去除率达到46.69%,出水B/C为提高至0.36,相比于未曝气,COD去除率增加了20.62%,出水B/C提高了0.07。当曝气量为0.3L/h时,出水COD浓度为164.5mg/L,COD去除率为53.48%,出水B/C提高至0.38,相比于未曝气,COD去除率增加了27.41%,出水B/C提高了0.09。有研究表明,随着曝气量的增加,水中溶解氧浓度逐渐升高,部分兼性水解酸化菌的生理代谢功能得到强化。本实验在曝气量为0.2和0.3L/h条件下,石化废水中难降解有机物的可生化性得到有效提高,但同时也发现,相比于曝气量为0.2L/h,在曝气量为0.3L/h下石化废水可生化性改变不大,B/C仅提高0.02。由于较高曝气量会增加运行成本,因此确定最佳曝气量为0.2L/h。

VFA是水解酸化后的最终产物之一,可以作为水解酸化的重要指标,反映废水可生化性的变化。从图2(c)可以看出,在曝气初始阶段反应器中VFA含量基本保持不变。后续随着曝气量的提高,出水VFA含量逐渐下降,这与图2(a)中出水COD的变化趋势相一致。综合分析曝气量对废水产酸的影响,一方面在微氧环境下,兼性水解酸化菌的生理代谢作用被强化,将难降解的有机物转化为VFA等小分子有机物,进而被利用,导致出水COD的降低和B/C的提高。另一方面,曝气带来的物理搅拌作用改善了水力条件,促进了底泥中某些微生物与废水中有机物的传质作用,此过程中VFA通过同化作用被分解。

UV254主要表征水中一些带有苯环、碳碳双键和碳氧双键的腐殖质类物质。从图2(d)可以看出,随着曝气量的增加,此类腐殖质类物质的含量逐渐降低,表明微氧曝气对于废水中腐殖质类物质的去除具有一定的促进作用,这也从另一方面解释了图2(b)中B/C提高的原因。

2.2 不同曝气强度下出水有机物组分变化

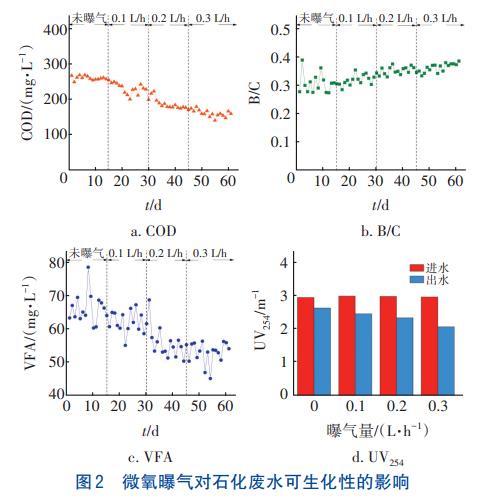

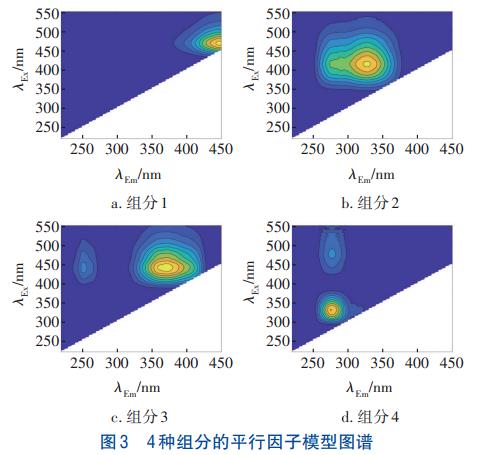

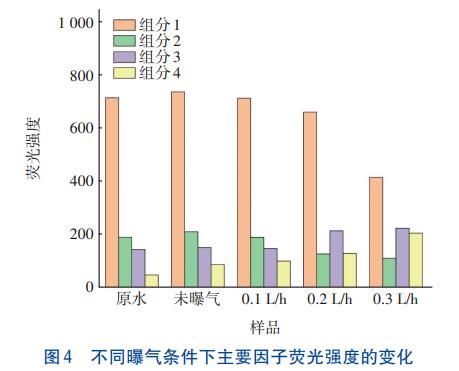

为了探索石化废水中有机物在微氧预处理过程中有机物荧光结构的变化,通过平行因子法并结合三维荧光光谱对不同曝气条件下的有机物组分进行了分析,结果如图3所示。三维荧光光谱中组分1、组分2和组分3对应的激发/发射波长分别为450/475、326/410和370/445nm,主要归属于水样中的腐殖酸类物质;组分4的激发/发射波长为270/330nm,属于多糖类物质。

为定量分析不同曝气条件下平行因子的变化情况,计算了水样中各因子的最大荧光强度,结果如图4所示。组分1和组分2代表的腐殖酸类物质荧光强度呈现出随曝气量增加而降低的趋势,组分4所代表的多糖类微生物代谢产物的峰强度值逐渐增加,表明随着曝气的进行,难降解物质逐渐被水解为多糖类等可生物降解的有机物,由此解释了废水可生化性提高的原因。此外,由于微氧曝气增强了微生物的代谢作用,导致组分3代表的腐殖酸类物质峰强度值有所提高。

2.3 不同曝气强度下微生物菌群结构的变化

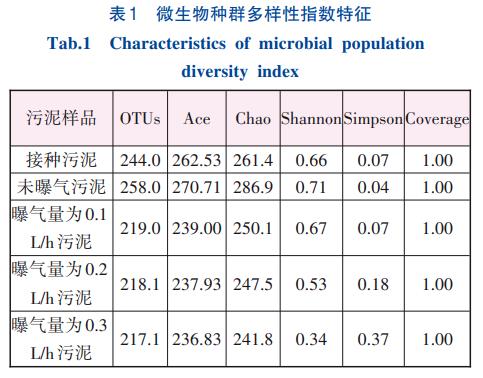

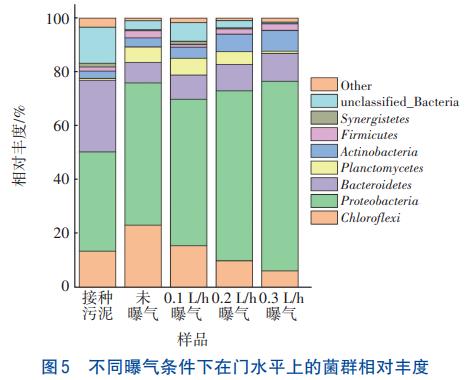

表1为微生物种群多样性指数特征。可知,反应器在厌氧水解酸化阶段污泥的Shannon指数明显高于接种污泥和微氧水解酸化阶段污泥,表明厌氧水解酸化阶段微生物群落多样性最高,且微氧水解酸化条件下的污泥种群多样性指数随着曝气量的提高呈现出下降的趋势。结合图5可知,反应器在不同阶段具有相似的物种组成,主要差异在于主要功能微生物丰度的不同。微氧曝气条件可以提高水解酸化菌的代谢活性,但溶解氧的提高会抑制部分严格厌氧微生物的活性,甚至导致其死亡,从而使水解酸化微生物种类减少及物种分布趋于不均衡,主要集中在少数优势物种上。

由图5可知,石化废水水解酸化反应器在不同处理条件下门水平的主要优势菌群均为变形菌门(Proteobacteria)、绿弯菌门(Chloroflexi)、拟杆菌门(Bacteroidetes)、厚壁菌门(Firmicutes)和放线菌门(Actinobacteria),但曝气条件改变了各功能微生物的丰度。其中,变形菌门是在不同曝气条件下最占优势的菌门,随着曝气量从0提高到0.1、0.2和0.3L/h,变形菌门由厌氧阶段的52.71%分别提高为54.36%、62.99%、69.31%,变形菌门分类下的假单胞菌属、短波单胞菌属等微生物能够以苯胺、苯酚等芳香族化合物为碳源,对石化废水具有更好的适应能力;且变形菌门中含有一些兼氧微生物,可以适应不同溶解氧条件。拟杆菌门和厚壁菌门可以将蛋白质水解过程中产生的氨基酸转化为乙酸盐,拟杆菌门和厚壁菌门的丰度在不同曝气条件下基本不变。绿弯菌门可以降解废水中大分子有机物,随着曝气量的提高该类微生物的丰度由厌氧状态下的23.24%分别降低为15.54%、10.03%、6.24%,这可能是由于绿弯菌门归属于严格的厌氧菌,曝气抑制了其生长繁殖。放线菌门能够利用葡萄糖和淀粉等有机物产生小分子有机酸,尤其是对有毒有机污染物具有一定的抵抗和去除能力;随着曝气量的提高,放线菌门的丰度由3.36%分别提高为4.12%、6.49%、7.68%,表明微氧曝气有利于放线菌门的增殖。

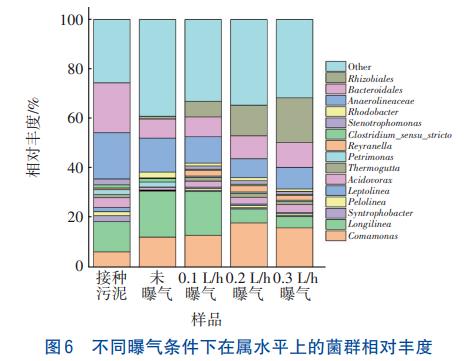

图6为不同曝气条件下在属水平上的菌群相对丰度。

由图6可知,在不同曝气量的条件下厌氧绳菌属(Anaerolineaceae)、丛毛单胞菌属(Comamonas)、长绳菌属(Longilinea)和根瘤菌属(Rhizobiales)是反应器中的主要微生物组成。其中,厌氧绳菌属可以在缺氧条件下对石化废水中的苯类有机物进行有效降解,并在此过程中产生乙酸。长绳菌属是一种严格厌氧菌,可发酵碳水化合物并产生挥发性脂肪酸。随着曝气量的增加,厌氧绳菌属和长绳菌属由于不耐受氧气导致其丰度分别从13.59%、18.57%逐渐降低为7.65%及4.63%。丛毛单胞菌属可以降解酚类化合物、杂环化合物和少量多环芳烃。根瘤菌属可以在好氧条件下降解石化废水中吡啶等难降解芳香化合物。随着溶解氧浓度的增加,丛毛单胞菌属和根瘤菌属的丰度分别从12.29%、1.08%提高为16.31%和18.04%,曝气条件促使优势微生物由厌氧绳菌属和长绳菌属转变为丛毛单胞菌属和根瘤菌属。

3、结论

①微氧曝气能有效改善石化废水的水解酸化性能,当在最佳曝气量(0.2L/h)条件下运行时,COD去除率较单独的厌氧水解提高20.62%,且出水B/C提高0.07。

②平行因子法分析结果和三维荧光光谱表明,微氧曝气可以促进石化废水中的难生物降解物质向多糖类等可生物降解有机物的转化,从而提高废水的可生化性。

③微氧曝气可以改变水解酸化菌群中主要功能微生物的丰度。当曝气量从0提高到0.1、0.2和0.3L/h时,变形菌门(Proteobacteria)相对丰度由厌氧阶段的52.71%分别提高至54.36%、62.99%、69.31%,放线菌门(Actinobacteria)相对丰度由3.36%分别提高至4.12%、6.49%和7.68%。进一步分析表明,丛毛单胞菌属(Comamonas)和根瘤菌属(Rhizobiales)成为属水平上的优势微生物,可促进水解酸化。(来源:同方水务集团有限公司,哈尔滨工业大学环境学院)