申请日2016.08.09

公开(公告)日2016.12.07

IPC分类号C02F3/32; C02F3/34; C02F9/14

摘要

本发明公开一种以颗粒菌藻系统为核心的污废水处理方法,尤其低C/N污废水的处理方法,以颗粒菌藻为核心,构建包括格栅调节池、厌氧反应池、砂滤罐、菌藻反应池、沉淀池的处理系统。在颗粒菌藻反应池中,在适宜培养条件下,通过改变水力条件使菌藻反应池内形成IC内循环涡旋流动,在剪切力作用下,使微藻与活性污泥相互包裹在一起,最终形成以污泥为核心外围包裹着微藻的菌藻颗粒胶团。该颗粒菌藻系统不仅可大幅提高藻类反应池的生物量,提升污染物去除能力;而且颗粒菌—藻沉降性能好,通过普通重力沉淀池即可实现藻水快速分离。本发明所述的方法具有高效去除污水污染物,提高资源利用率,经济,环保的优点,具有极大的应用前景和意义。

权利要求书

1.一种以颗粒菌藻系统为核心的污废水处理方法,尤其是针对低C/N进水,其特征在于:以颗粒菌藻系统为核心,构建包括格栅调节池、厌氧反应池、砂滤罐、颗粒菌藻反应池、沉淀池的污废水处理系统;

将原污水进入格栅调节池中;

通过污水泵将格栅调节池中的污水抽至厌氧反应池,在厌氧反应池进行厌氧处理,去除一部分有机物;

厌氧池反应出水进入砂滤罐进行过滤;

经砂滤罐过滤后的污水,进入构建有颗粒菌-藻体系的藻类反应池中进行处理;

所述颗粒菌藻反应池内构建有颗粒菌-藻体系;所述颗粒菌藻反应池包括藻类启动池和藻类反应池;

所述藻类反应池内的颗粒菌-藻共生体系的构建过程如下:

1)在藻类反应池中,将扩大培养好的微藻和好氧污泥接种于经过厌氧生物和过滤预处理的污水中;

接种的好氧污泥-藻生物量为0.8~1.2g/L,接种比例为10%~20%;

2)接种后藻类反应池内启动推流器,池内形成循环流动;同时将池内中心流速控制在0.2~0.3cm/s,池壁流速控制在0~0.05cm/s,在推流器提供剪切力作用下,形成涡旋流;

3)接种3~5天,反应池开始进出水,进出水间隔两天,推流器控制中心流速在0.2m/s;

4)接种6~15天,反应池开始每天进出水,此时加大中心循环流速,推流器控制中心流速在0.3m/s,保持该中心推流速度;通过循环流速与池壁流速的差异形成剪切涡旋流经推流形成剪切力作用,形成IC内循环涡旋流动,由于涡旋流作用,使微藻与活性污泥相互包裹在一起,最终形成污泥为核心外围包裹微藻的菌藻颗粒胶团;这种大比重的颗粒藻菌更易于沉淀,可在普通重力沉淀池中快速实现藻水分离;

5)接种20~25天,颗粒菌-藻系统构建完成;

反应池内的藻及微生物在漩涡流的带动下,翻滚、碰撞、逐步凝聚,形成中间以菌团为主,外围由藻包裹的颗粒状菌-藻团;

所述外围藻通过光合作用向内核菌团提供氧气,内核菌团通过有氧呼吸消耗水中有机物,释放出CO2,为藻提供光合作用所需的无机碳源,同时实现废水的高标准去除;

颗粒菌藻反应池出水进入沉淀池;

沉淀池的出水排放,沉淀的藻-菌颗粒部分回流至颗粒菌藻反应池,部分作为有机肥原料。

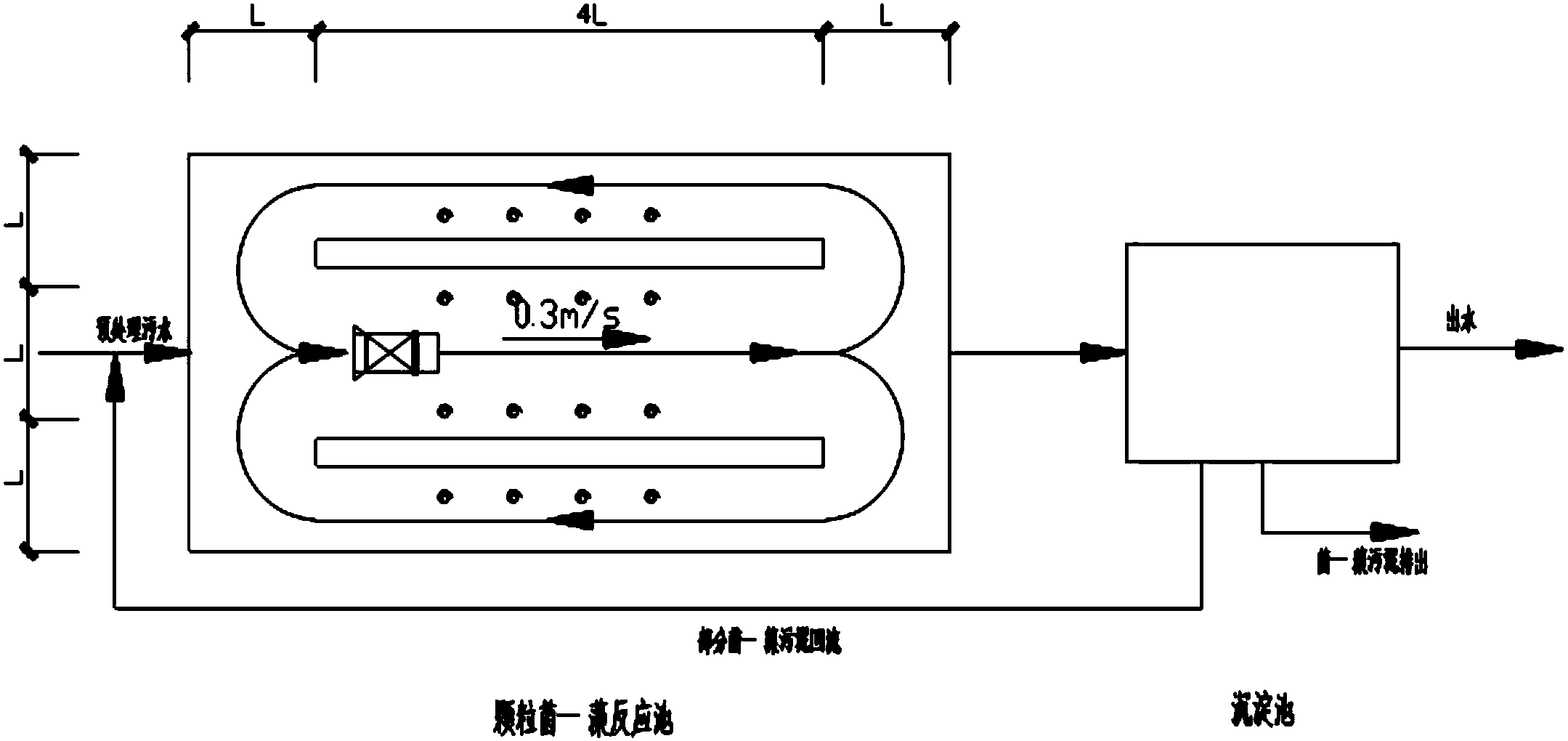

2.根据权利要求1所述的一种以颗粒菌藻系统为核心的污废水处理方法,其特征在于:所述颗粒菌藻反应池的中间设置两段相互平行的导流墙;两段所述导流墙之间安装有推流器,在池内形成IC内循环流动,通过循环流速与池壁流速的差异形成剪切涡旋流。

3.根据权利要求1所述的一种以颗粒菌藻系统为核心的污废水处理方法,其特征在于:所述污水进入颗粒菌藻反应池中进行连续处理,每日进出水量占颗粒菌藻反应池池容的比例为10%~20%。

4.根据权利要求1所述的一种以颗粒菌藻系统为核心的污废水处理方法,其特征在于:所述砂滤罐的反冲洗废水进入格栅调节池;所述沉淀池的回流藻液进入颗粒菌藻反应池。

5.根据权利要求1所述的一种以颗粒菌藻系统为核心的污废水处理方法,其特征在于:所述步骤3)中的进水过程在光照周期内进行。

6.根据权利要求1所述的一种以颗粒菌藻系统为核心的污废水处理方法,其特征在于颗粒状藻-菌聚集团的形成过程中:1)需要形成能与所培养藻共生的微生物群落,2)在反应器中形成内循环流动,并形成剪切涡旋流动。

说明书

一种以颗粒菌藻系统为核心的污废水处理方法

技术领域

本发明属于污水处理领域,具体涉及一种以颗粒菌藻系统为核心的污废水尤其是低C/N污废水处理方法。

背景技术

随着水体富营养化等问题的日益严重,污水排放与治理受到广泛关注。水体富营养化是由于水体氮磷浓度超标引起的,近年来研究者开发了很多解决氮磷污染问题的方法,如A2-O工艺、氧化沟、投药絮凝沉淀法等。但这些方法都存在一些不足,比如投药絮凝沉淀法虽然可以有效去除污水中氮磷,但需要额外投入絮凝剂,大大增加了运行成本。所以,急需开发更加简单有效的方法来解决污水去氮磷的问题。

藻类是自养型生物,能以光能作为能源,利用氮磷等营养物质和二氧化碳合成自身复杂的有机成分,根据藻类的这种特性,研究者对利用藻类处理污水中的氮磷展开了深入研究。从最初的高效藻类塘到藻类光生物反应器,以及藻菌固定化技术,显示出藻类在污水脱氮除磷中的良好作用。尤其是藻菌固定化技术,该技术将藻类对污水中氮磷及有机物的摄取与细菌对污染物的降解有效结合,从而构建藻-菌共生体系处理污水得到了广泛关注。但是,上述方法也存在一些问题,如高效藻类塘藻生物量不高,藻类光生物反应器投资成本高,菌藻固定化技术需要合适高效的固定化载体及运行成本高等。

现有技术存在一种对城镇污水脱氮除磷的方法,该方法以活性污泥为菌源,采用了固定化藻菌共生体系,以易于附着生长的短带鞘藻为藻源,将藻、菌固定于弹性立体填料上,从而构建藻菌共生体系进行城镇污水的脱氮除磷,该方法克服了化学物质作为载体,易出现载体溶解导致除理效果不理想的问题,但是该方法对载体及藻源的要求较高,从而限制了使用。

发明内容

本发明的目的主要是针对现有藻-菌共生体系处理污废水的问题,提供一种以颗粒菌-藻系统为核心处理普通生活污废水,尤其低C/N污废水的方法,其特征在于:以颗粒菌藻系统为核心,构建包括 格栅调节池、厌氧反应池、砂滤罐、颗粒菌藻反应池、沉淀池的污废水处理系统;

将原污水进入格栅调节池中;

通过污水泵将格栅调节池中的污水抽至厌氧反应池,在厌氧反应池进行厌氧处理,去除一部分有机物;

厌氧池反应出水进入砂滤罐进行过滤;

经砂滤罐过滤后的污水,进入构建有颗粒菌-藻共生体系的藻类反应池中进行处理,去除污水中绝大部分N、P及有机物;

所述颗粒菌藻反应池内构建有颗粒菌-藻共生体系;所述颗粒菌藻反应池包括藻类启动池和藻类反应池;

所述藻类反应池内的颗粒菌-藻共生体系的构建过程如下:

1)在藻类反应池中,将扩大培养好的微藻和好氧污泥接种于所述的经砂滤罐过滤后的污水中,接种的好氧污泥-藻生物量为0.8~1.2g/L,接种比例为10%~20%;

接种后藻类反应池内启动推流器,池内形成循环流动;将池内中心流速控制在0.2~0.3cm/s,池壁流速控制在0~0.05cm/s;循环流速与池壁流速的显著差异形成剪切涡旋流,经推流形成剪切力作用,形成IC内循环涡旋流动;

由于涡旋流作用,使微藻与好氧活性污泥更易于相互包裹在一起,并逐步形成大粒径的以污泥为核心外围包裹微藻的菌藻颗粒胶团,这种大比重的颗粒藻菌更易于沉淀,可在普通重力沉淀池中实现藻水快速分离。

2)接种3~5天,反应池开始进出水,进出水间隔两天,推流器控制中心流速在0.2m/s;

3)接种6~15天,反应池开始每天进出水,此时加大中心循环流速,推流器控制中心流速在0.3m/s,保持该中心推流速度;

4)接种20~25天,颗粒菌-藻系统构建完成;

反应池内的藻及微生物在漩涡流的带动下,翻滚、碰撞、逐步凝聚,形成中间以菌团为主,外围由藻包裹的颗粒状菌-藻团;

所述外围藻通过光合作用向内核菌团提供氧气,内核菌团通过有氧呼吸消耗水中有机物,释放出CO2,为藻提供光合作用所需的无机碳源,同时实现废水的高标准去除;

藻类反应池出水进入沉淀池;

沉淀池中能快速实现藻水分离,沉淀池出水进行排放,沉淀的部分藻-菌颗粒回流至颗粒菌藻反应池,部分作为有机肥原料。

进一步,所述颗粒菌藻反应池的中间设置两段相互平行的导流墙;两段所述导流墙之间安装有推流器。

进一步,1)至4)所述的颗粒菌-藻共生体系构建过程中,需控制的环境条件为:光暗比为12:12~15:9,光照强度为2000~10000lux,温度为22~28℃。

进一步,2)所述的进出水过程中,进水必须在光照周期内进行,进水时间为15~30分钟。黑暗周期至少要在进水3小时后才能开始。沉淀和出水时间总时间控制在1个小时内。

进一步,启动池和反应池内壁和底部均贴上白瓷砖,增大内壁和底部光照强度。

进一步,所述污废水为普通生活污废水,尤其低C/N的污废水。

本发明现有污水处理工艺相比具有如下优势:

1、污水前处理加入厌氧反应,提高可生化性的同时,灭活病原微生物、杀死红线虫等害虫,及其幼虫和虫卵,为颗粒菌-藻系统处理污水创造条件。

2、颗粒菌-藻系统的生物量较单独活性污泥或微藻大,提升了光生物反应单元的抗冲击和污染物去除能力。

3、池内壁和底部贴上白瓷砖,增强了系统内部光照强度。

4、颗粒菌-藻系统比重大,颗粒大,沉降性能好,不需进行膜分离等工艺进行泥水分离,可通过普通沉淀池实现快速藻水分离,大大降低了投资和运行成本。

5、不需要额外的固定化载体,避免了使用额外固定化载体带来的投资成本。