申请日2015.09.02

公开(公告)日2015.11.18

IPC分类号B01D21/08; B01D21/01

摘要

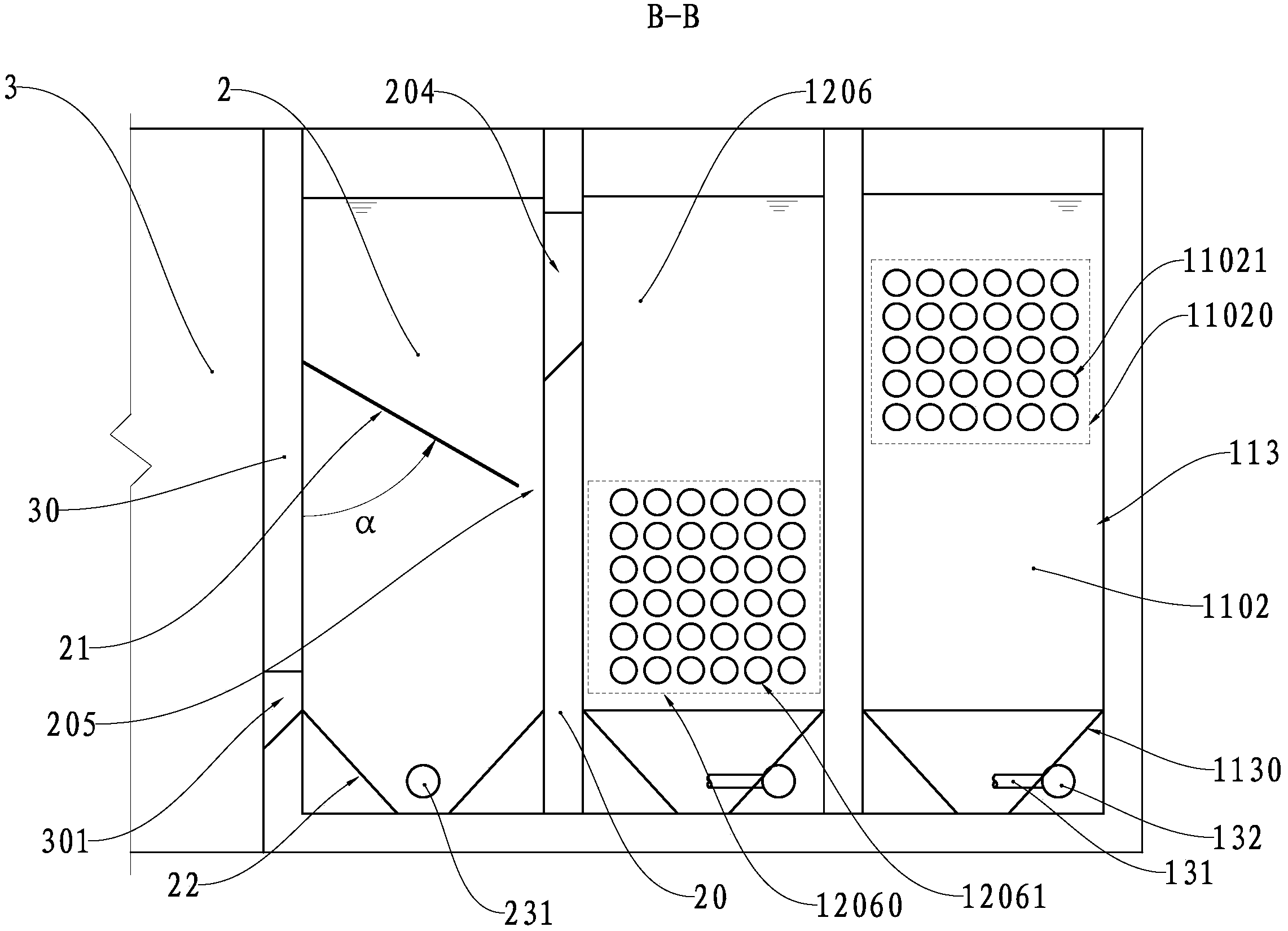

本发明涉及水处理技术领域,尤其是涉及一种絮凝效率高且絮凝效果好的筛板絮凝池及利用该筛板絮凝池构建的水处理系统。其中,筛板絮凝池包括进水口,出水口,布置在进水口与出水口之间一个以上依次连通的廊道,廊道由若干竖井顺序排列构成,及与竖井连通的排泥管路;在同一廊道内,相邻布置的两个竖井共用的壁为一筛板,相邻的两块筛板上的筛孔区在垂向上相互交错布置;沿水流在廊道中的流向,絮凝池的进水口与出水口之间划分为2个以上的分段,每个分段内有1个以上的竖井;沿水流的流向,筛板上筛孔的总面积在整体趋势上为增加,以使水流流速在整体趋势上为减小,有利于絮凝进行。

摘要附图

权利要求书

1.筛板絮凝池,包括进水口,出水口,布置在所述进水口与所述出水口之间一个以上依次连通的廊道,所述廊道由若干竖井顺序排列构成,及与所述竖井连通的排泥管路;

其特征在于:

在同一所述廊道内,相邻布置的两个所述竖井共用的壁为一筛板,相邻的两块所述筛板上的筛孔区在垂向上相互交错布置;

沿水流在所述廊道中的流向,所述进水口与所述出水口之间划分为2个以上的分段,每个所述分段内有1个以上的所述竖井;

位于上游的所述分段中的每块所述筛板的筛孔的总面积小于位于下游的所述分段中的每块所述筛板的筛孔的总面积;

在同一所述分段中,位于上游的所述筛板的筛孔的总面积小于等于位于下游的所述筛板的筛孔的总面积。

2.根据权利要求1所述筛板絮凝池,其特征在于:

位于上游的所述筛板的筛孔的总面积小于位于下游的所述筛板的筛孔的总面积。

3.根据权利要求1所述筛板絮凝池,其特征在于:

同一所述分段中的所有所述筛板的所述筛孔区完全相同。

4.根据权利要求1所述筛板絮凝池,其特征在于:

所述排泥管路包括排泥管及与所述竖井的数量对应且与所述排泥管连通的排泥支管;

所述排泥支管的进口端设置在所述竖井的底部,所述进口端安装有用于防止泥水从所述排泥支管向所述竖井倒流的逆止阀。

5.根据权利要求4所述筛板絮凝池,其特征在于:

所述排泥管上安装有用于控制该排泥管上所有排泥支管进行排泥的排泥阀门;

所述排泥管在所述排泥阀门的下游还安装有视镜。

6.根据权利要求4所述筛板絮凝池,其特征在于:

同一根所述排泥管上,位于上游的所述排泥支管的管径大于位于下游的所述排泥支管的管径;

同一根所述排泥管上的所有所述排泥支管的横截面的总面积与该排泥管的横截面面积之比为0.6至0.9;

同一根所述排泥管上的所有所述排泥支管与该排泥管按泥水流向成小于90度角度斜接。

7.根据权利要求1至6任一项所述筛板絮凝池,其特征在于:

所述分段的数量为3个,每个所述分段内有3块至5块所述筛板;

第一个所述分段中的所述筛板的筛孔的孔径为25毫米至30毫米,第二个所述分段中的所述筛板的筛孔的孔径为35毫米至40毫米,第三个所述分段中的所述筛板的筛孔的孔径为45毫米至50毫米。

8.水处理系统,包括絮凝池及沉淀池;

其特征在于:

所述絮凝池为权利要求1至7任一项所述筛板絮凝池;

所述筛板絮凝池的出水口与所述沉淀池的进水口相连通。

9.根据权利要求8所述水处理系统,其特征在于:

沿水流在所述筛板絮凝池中的流向,位于末端的所述廊道为末端廊道,所述末端廊道的出水口与所述沉淀池的进水口通过一个过渡段相连通;

沿垂向,所述过渡段的中部设有一个倾斜布置的整流板;

所述整流板的第一长边端与所述过渡段中的一个侧壁固定连接,沿所述第一长边端指向所述整流板的第二长边端,所述整流板的上板面逐渐向下倾斜;

所述整流板的第一短边端与所述过渡段中邻近所述末端廊道的出水口的侧壁固定连接,所述整流板的第二短边端与所述过渡段中远离所述末端廊道的出水口的侧壁之间形成有过水口;

所述第二长边端与所述过渡段中远离所述第一长边端的侧壁间形成有排泥间隙。

10.根据权利要求9所述水处理系统,其特征在于:

所述排泥间隙的水平宽度为30毫米至50毫米;

所述过渡段与所述沉淀池由池壁分隔,所述池壁的下部设有若干沿水平方向均布的过水孔,所述过水孔的横截面为矩形,所述过水孔的下侧面沿水流方向向下倾斜45度角至60度角;

所述整流板的上板面与所述池壁之间的夹角为15度至45度。

说明书

筛板絮凝池及水处理系统

技术领域

本发明涉及一种用于对水中杂质进行絮凝的装置,具体地说,涉及一种筛板絮凝池及采用该筛板絮凝池构建的水处理系统。

背景技术

水处理是一种通过物理、化学等方法去除原水中杂质的过程,絮凝处理作为水处理的重要步骤,通常是往原水中添加絮凝剂,通过絮凝剂对杂质粒子的吸附作用,使相互结合一起的粒子不断地聚集形成絮凝团,絮凝团在随水流流动的过程中沉淀,达到去除原水中杂质的目的。

絮凝池作为水处理过程中进行絮凝的装置,通常是通过在具有廊道的池中设置隔板、栅条等构件,使水流在廊道中曲折流动,以延长原水在絮凝池中的流动路程,并提供水力搅拌以促进水的紊动,增加杂质粒子间相互结合的几率,促进絮凝。采用隔板、栅条等构件的絮凝池通常由于水力搅拌不足,颗粒相互结合絮凝的几率偏小,形成的絮凝团偏小,不利于后续沉淀。

而对于机械搅拌型絮凝池,由于机械搅拌会使处于不同反应阶段的药剂混合在一起,打乱自然絮凝顺序,甚至会打碎絮凝团,降低絮凝效果。

公告号为CN202864980U的专利文献中公开了一种上下往复式混合反应池处理系统,即水处理系统,其包括加药设备、反应池、布水池、排泥系统、布水系统及沉淀池。其中的反应池,即絮凝池的一侧上设有进水口,相对的另一侧上设有出水口,由挡水墙将整个反应池分隔成若干区域,挡水墙上设有过水孔,使原水在反应池的不同区域之间的流动方式为上下往复式。该反应池与机械搅拌型絮凝池相比,由于原水在絮凝池中为上下往复式流动,使原水和絮凝剂在水力作用下进行自然混合,可减少机械投入,故障率较低,但是该反应池的絮凝效率仍不尽理想。

此外,现有絮凝池通常是采用穿孔管串联多个竖井的方式构建排泥管路,以将沉淀于竖井底部排泥斗内的污泥排出絮凝池,在絮凝过程中通常会出现短流问题,不利于絮凝的进行。

发明内容

本发明的主要目的是提供一种高效絮凝的筛板絮凝池;

本发明的另一目的是提供一种防止排泥管路出现短流的筛板絮凝池;

本发明的再一目的是提供一种采用上述筛板絮凝池构建的水处理系统。

为了实现上述主要目的,本发明提供的筛板絮凝池包括进水口,出水口,布置在进水口与出水口之间一个以上依次连通的廊道,廊道由若干竖井顺序排列构成,及与竖井连通的排泥管路。在同一廊道内,相邻布置的两个竖井共用的壁为一筛板,相邻的两块筛板上的筛孔区在垂向上相互交错布置。沿水流在廊道中的流向,筛板絮凝池的进水口与出水口之间划分为2个以上的分段,每个分段内有1个以上的竖井。位于上游的分段中的每块筛板上筛孔的总面积小于位于下游的分段中的每块筛板上筛孔的总面积;在同一分段中,位于上游的筛板筛孔的总面积小于等于位于下游的筛板筛孔的总面积。

由以上方案可见,由于水流在廊道中上下翻腾行进,为絮凝提供了水力搅拌,水流进入筛孔时,流道收缩,有利于杂质粒子的碰撞,通过筛孔后流道扩大,促进了水流紊动,更有利于絮凝的进行,提高了絮凝效率。由于筛板竖置,与现有平置的栅条及网格型絮凝池相比,更不易发生筛孔堵塞;沿水流在廊道中的流向,每块筛板上筛孔的总面积在总体趋势上为增加,使水流流速的总体趋势为减小,有利于后续不断增大的絮凝团在穿过筛孔时保持完整及沉淀至竖井底部,以提高絮凝效果。

一个具体的方案为位于上游的筛板上筛孔的总面积小于位于下游的筛板上筛孔的总面积。使水流的流速逐渐减小,更有利于絮凝。

另一个具体的方案为同一分段中的所有筛板上的筛孔区完全相同。这使得在基本能够满足絮凝效果的前提下,便于在同一分段中的筛板批量制造,降低制造成本。

为了实现上述另一目的,本发明提供再一个具体的方案是上述方案中的排泥管路包括排泥管及与竖井的数量对应且与排泥管连通的排泥支管。排泥支管的进口端设置在竖井的底部,每根排泥支管的进口端安装有用于防止泥水从排泥支管向竖井倒流的逆止阀。该逆止阀能有效地防止排泥管路出现短流。

一个更具体的方案为排泥管上安装有用于控制该排泥管上所有排泥支管进行排泥的排泥阀门。沿泥水在排泥管中的流向,排泥管在排泥阀门的下游还安装有视镜。便于通过排泥阀门控制排泥时间及周期,并可通过视镜观察排泥管中泥水的颜色,进而判断水中的含泥量,从而根据不同水质及不同季节调整排泥周期及排泥时间,以节约排泥用水,尤其是对于采用排泥总管汇总排泥的排泥管路。

另一个更具体的方案为在同一根排泥管上,位于上游的排泥支管管径大于位于下游的排泥支管管径;同一根排泥管上的所有排泥支管的横截面的总面积与该排泥管的横截面面积之比为0.6至0.9;同一根排泥管上的所有排泥支管与该排泥管按泥水流向成小于90度角度斜接。有效地保证各排泥支管能够以基本相同的流量进行均匀地向排泥管排泥。

优选的方案为在进水口与出水口之间划分为三个分段,每个分段内有3块至5块筛板。第一个分段中各筛板筛孔的孔径为25毫米至30毫米,第二个分段中各筛板筛孔的孔径为35毫米至40毫米,第三个分段中各筛板筛孔的孔径为45毫米至50毫米。这样,从各分段为基本单元的角度来看,每个单元的筛孔的孔径是依次增大的,符合絮凝团体积逐渐增大的规律。

为了实现上述再一目的,本发明提供的水处理系统包括絮凝池及沉淀池。其中,絮凝池采用上述任一技术方案中的筛板絮凝池,筛板絮凝池的出水口与沉淀池的进水口相连通。该水处理系统具有上述对应技术方案所具有的絮凝效果,提高该水处理系统进行水处理的效果。

具体的方案为上述筛板絮凝池的末端廊道出水口与沉淀池进水口通过一个过渡段相连通,该末端廊道为沿水流在筛板絮凝池中的流向上位于末端的一个廊道;沿垂向,该过渡段的中部设有一个倾斜布置的整流板;整流板的第一长边端与过渡段中的一个侧壁固定连接,沿整流板的第一长边端指向其第二长边端,整流板的上板面逐渐向下倾斜;整流板的第一短边端与过渡段中邻近末端廊道出水口的侧壁固定连接,整流板的第二短边端与过渡段中远离末端廊道出水口的侧壁之间形成有过水口;第二长边端与过渡段中远离整流板的第一长边端的侧壁间形成有排泥间隙。通过整流板将过渡段分为上下两层空间,经筛板絮凝池絮凝反应之后的水进入过渡段的上层空间,部分沉淀物沉淀至整流板上板面上,并沿斜向布置的整流板上板面滚落至过渡段底面;在过渡段中,水流大致沿横向流动,而沉淀物大致沿垂向沉降运动,二者运动方向大致正交,更有利于沉淀物沉淀,提高水处理系统的处理效果。

更具体的方案为整流板与过渡段侧壁间的排泥间隙水平宽度为30毫米至50毫米;过渡段与沉淀池由池壁分隔,该池壁的下部设有若干沿水平方向均布的过水孔,过水孔的横截面为矩形且其下侧面沿水流方向向下倾斜45度角至60度角;整流板的上板面与池壁之间的夹角为15度至45度。位于过渡段下层空间中的水流通过均布在池壁下部的过水孔均布地流至沉淀池中进行沉淀,过水孔的下侧面向下倾斜,可有效防止沉淀物堆积在过水孔的下侧面上影响向沉淀池均匀布水。