申请日2012.02.24

公开(公告)日2012.07.18

IPC分类号C02F3/32

摘要

本发明提供一种梯级复合流人工湿地系统及其污水生态净化方法,属于环境工程技术领域。本发明提供的梯级复合流人工湿地系统由梯级复合流人工湿地基本单元以单独或组合的形式组成;所述梯级复合流人工湿地基本单元为中轴对称,包括呈梯级状依次衔接的截流坝、一级湿地、二级湿地、过渡带湿地和自然湿地。本发明应用于污水处理,可增强人工湿地处理不同污染物的灵活性,扩大了污水处理的适用范围;可有效移除人工湿地系统内的堵塞物,保障了人工湿地系统的长效运行;具梯级外形和过渡带湿地,可发挥天然湿地的自净功能,使污水处理效果更好,与自然湿地相接壤,保护水体的自然生态系统。

权利要求书

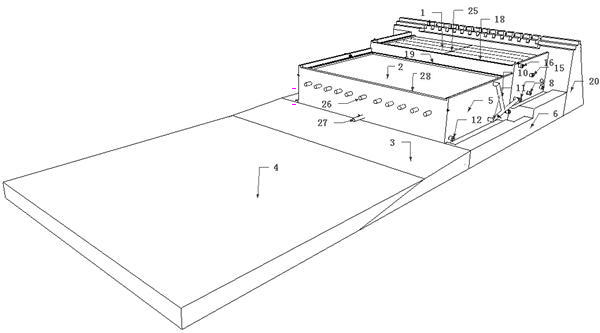

1.一种梯级复合流人工湿地系统,其特征在于:由梯级复合流人工湿地基本单元以单独或组合的形式组成;所述梯级复合流人工湿地基本单元为中轴对称,包括呈梯级状依次衔接的截流坝、一级湿地、二级湿地、过渡带湿地和自然湿地。

2.根据权利要求1所述的梯级复合流人工湿地系统,其特征在于:由梯级复合流人工湿地基本单元以串联的形式组成。

3.根据权利要求1所述的梯级复合流人工湿地系统,其特征在于:由梯级复合流人工湿地基本单元以并联的形式组成。

4.根据权利要求1所述的梯级复合流人工湿地系统,其特征在于:所述一级湿地为下行垂直流湿地或水平潜流湿地,池体设置有溢流槽、低位冲洗接口/排泄口和高位冲洗接口,池体深度为0.5~1.5 m,池体中轴左右两侧墙间的距离为1~10 m;所述溢流槽为“n”型小沟槽,外侧的左右沟埂分别比内侧的左右沟埂高5~10 cm;所述低位冲洗接口/排泄口为与池体内壁相切的短管,另一端用螺口堵头封堵;所述高位冲洗接口为与池体内壁相切的短管,另一端用螺口堵头封堵。

5.根据权利要求1所述的梯级复合流人工湿地系统,其特征在于:所述二级湿地与一级湿地的出水口通过一个三通管相连形成上行支和下行支;所述二级湿地的填料表面比所述一级湿地的填料表面低10~50 cm。

6.根据权利要求1所述的梯级复合流人工湿地系统,其特征在于:所述二级湿地池体设置有布水槽、顶部出水管和底部出水管,池体深度为0.5~1.5 m;所述布水槽为“u”型小沟槽,其内埂比外埂低5~10 cm;所述顶部出水管比填料表面低18~22cm,由多根水平、独立的开孔单管构成;所述底部出水管位于池体底部,由开孔的水管阵列组成。

7.一种根据权利要求1至6中任一项所述的梯级复合流人工湿地系统的污水生态净化方法,其特征在于:所述截流坝截流污水,污水首先以下行垂直流方式流至所述一级湿地的出水口,并通过所述一级湿地的出水口与三通管形成的上行支或下行支进入所述二级湿地,然后所述二级湿地的出水通过跌水进入过渡带湿地,最后所述过渡带湿地的出水通过潜流的方式进入自然湿地。

说明书

梯级复合流人工湿地系统及其污水生态净化方法

技术领域

本发明属于环境工程技术领域,尤其涉及一种梯级复合流人工湿地系统及其污水生态净化方法。

背景技术

现有的人工湿地按水流方式不同主要分为表面流湿地、潜流湿地和垂直流湿地。在实际工程应用中,这三种类型的湿地各有优缺点:表面流湿地因湿地表面污水漫流,水流复氧效果好,但易滋生蚊蝇,致使环境卫生条件差,处理效果受气候影响大;潜流湿地因水流在填料内部流动,环境卫生状况好,但出水溶氧低,其脱氮效果受影响;垂直流湿地的硝化能力高于潜流湿地,但落干/淹水时间较长,易发生堵塞。同时,上述人工湿地在实际应用时,不论是单独使用,还是以组合形式使用,建成后处理工艺即固定,一般除了停床休作或轮作外,很少有其它的调控方式。这种定型的工艺只适合处理污水性质和污染负荷稳定的污水,然而在实际应用时,需处理的污水污染负荷经常波动甚至会有增高,污水性质也会变化,当污染物不能及时降解,则极易堵塞湿地填料,导致湿地的水力传导系数降低,产生处理效果不稳定、运行寿命缩短等诸多问题。

现行的人工湿地常用于河流、湖泊等受污染水体的治理,处理方法一般是将受污染的水体引流到人工湿地中,经净化后再注入原水体。这种治理模式的人工湿地通常自成一个系统,较少考虑与天然水体的自然过渡与衔接,人为分割了水生态系统,破坏了其连续性,同时也没有充分利用自然湿地本身具有的自净能力。

因此,现有的人工湿地存在适用范围窄,湿地填料易堵塞,处理效果不稳定,运行寿命短,没有与天然水体自然衔接等缺点。

发明内容

为解决现有技术存在的问题,本发明提供一种梯级复合流人工湿地系统及其污水生态净化方法,可根据不同污水类型进行工艺调控和转换,增强人工湿地处理不同污染物的灵活性,扩大了污水处理的适用范围;可有效移除人工湿地系统内的堵塞物,保障了人工湿地系统的长效运行;具梯级外形和过渡带湿地,可发挥天然湿地的自净功能,使污水处理效果更好,与自然湿地相接壤,保护水体的自然生态系统。

本发明首先提供一种梯级复合流人工湿地系统,由梯级复合流人工湿地基本单元以单独或组合的形式组成;所述梯级复合流人工湿地基本单元为中轴对称,包括呈梯级状依次衔接的截流坝、一级湿地、二级湿地、过渡带湿地和自然湿地。

相应的,本发明还提供一种梯级复合流人工湿地系统的污水生态净化方法,所述截流坝截流污水,污水首先以下行垂直流方式流至所述一级湿地的出水口,并通过所述一级湿地的出水口与三通管形成的上行支或下行支进入所述二级湿地,然后所述二级湿地的出水通过跌水进入过渡带湿地,最后所述过渡带湿地的出水通过潜流的方式进入自然湿地。

采用上述技术方案,通过把湿地单元小规格化,组合成具有高度差的“梯级状”,第一梯级为硝化能力强的一级湿地,第二梯级为二级湿地,可以针对污水不同的污染情况通过调控二级湿地上行支、下行支、出水管的开闭进行调控,扩大了污水处理的适用范围,脱氮除磷的能力强,处理效果稳定;第三梯级为过渡带湿地,可发挥天然湿地的自净功能,又可实现与自然湿地相接壤,保护水体的自然生态系统。

由于采用上述技术方案,克服了现有的人工湿地适用范围窄,处理效果不稳定,没有与天然水体自然衔接,未充分利用自然湿地具有的自净能力等缺点。

作为本发明的进一步改进,梯级复合流人工湿地系统由梯级复合流人工湿地基本单元以串联的形式组成。通过把基本单元前后相连,加强上一单元或单元群间水体的水质净化效果。

作为本发明的进一步改进,梯级复合流人工湿地系统由梯级复合流人工湿地基本单元以并联的形式组成。通过把基本单元横向相并接受同一来源的污水,可增加污水的处理量。

作为本发明的进一步改进,所述一级湿地为下行垂直流湿地或水平潜流湿地,池体设置有溢流槽、低位冲洗接口/排泄口和高位冲洗接口,池体深度为0.5~1.5 m,池体中轴左右两侧墙间的距离为1~10 m;所述溢流槽为“n”型小沟槽,外侧的左右沟埂分别比内侧的左右沟埂高5~10 cm,此溢流槽可在池体反冲洗时接受被冲至表面的污染物,并由溢流排除口排出,防止人工湿地系统的堵塞,在汛期时,可使来水快速通过,减少对池体的冲击。所述低位冲洗接口/排泄口为与池体内壁相切的短管,另一端用螺口堵头封堵,可用于反冲洗,还充当排泄口,所述高位冲洗接口为与池体内壁相切的短管,另一端用螺口堵头封堵,可用于反冲洗,通过合理的开闭低位冲洗或高位冲洗接口使滤池内不同位置的污染物排出,使反冲洗更加充分。

作为本发明的进一步改进,所述二级湿地与一级湿地的出水口通过一个三通管相连形成上行支和下行支;所述二级湿地的填料表面比所述一级湿地的填料表面低10~50 cm。

作为本发明的进一步改进,所述二级湿地池体设置有布水槽、顶部出水管和底部出水管,池体深度为0.5~1.5 m;所述布水槽为“u”型小沟槽,其内埂比外埂低5~10 cm;所述顶部出水管比填料表面低18~22cm,由多根水平、独立的开孔单管构成;所述底部出水管位于池体底部,由开孔的水管阵列组成。

当下行支处于打开状态时,一级湿地的出水从下行支进入二级湿地的池底,形成垂直上行水流形式,由于一级湿地与二级湿地具有水位高度差,水流可以从池底一直涨至二级湿地的顶部出水口,由于水流在经过一级湿地时,溶氧不断降低,且没有氧的补充,此水流方式有利于反硝化作用。因此,在污水中硝态氮浓度较高的情况下,需通过反硝化细菌在厌氧状态下进行反硝化作用消耗硝酸盐,因而二级湿地采用下行支进水。

当下行支处于关闭状态,水流从上行支进入二级湿地布水槽,通过布水槽形成三面入水,内溢入二级湿地,增加了水与空气的接触面,在一定程度上增加了溶氧,再者二级湿地池体前中央处于非饱和状态,有助于植物根系区间硝化作用的发生。因此,在污水中氨氮(NH4-N)、总氮(TN)等污染物浓度较高的情况下,需通过植物根部微生物的有氧活动来降解,因而二级湿地采用上行支进水。

二级湿地出水通过跌水进入过渡带湿地,过渡带湿地由具坡度的填料层及水生植物构成。过渡带湿地出水通过潜流方式进入天然河流、湖库、景观水池或池塘等自然湿地。

与现有技术相比,本发明的有益效果有:

1.通过一级湿地设置低位、高位反冲洗接口,可充分洗脱湿地内部浅层和深层的堵塞物,有效地防止了一级湿地易出现的堵塞问题,保障了梯级复合流人工湿地系统的长效运行;

2.一级湿地设置的“n”型溢流槽具双重功能,既可有效地承接反冲洗后流出的污染物,又可作为泄流口,作为进水水量激增时的应急处理措施;

3. 二级湿地填料表面的三面布水方式不同于常规潜流湿地一面布水,扩大了水-气、水-填料接触界面,同时顶部出水管位于溶氧浓度较高的植物根区,且出水可跌水复氧,这些措施均提高了水中的溶解氧,解决了以往潜流湿地出水溶氧低的问题;

4. 梯级复合流人工湿地基本单元先通过硝化作用强的一级湿地,再通过二级湿地上行支和下行支布水方式的变换,使湿地单元既可强化反硝化作用,又可支持好氧生化反应的发生,从而实现了根据污水水质状况、污染物类型的变化灵活调控处理工艺的目的,扩大了污水处理的适用范围;

5.梯级复合流人工湿地基本单元的第三梯级为过渡带湿地,衔接了湿地处理单元和自然水体生态系统,不仅维持水生态系统的连续性,而且过渡带湿地也具有一定的水体自净功能,可对来水再度净化;

6.梯级复合流人工湿地基本单元对污水的净化效果好,COD、BOD5、TN和TP的去除率分别可达到80%、85%、60%和50%以上,并且可通过反冲洗系统维持净化效果的稳定性,可承受一定程度的来水污染变化;

7.梯级复合流人工湿地的反冲洗系统、阀门系统可通过电气集成化改造,实现终端控制或自动化运行维护。