申请日2017.02.24

公开(公告)日2017.06.13

IPC分类号C02F3/30; C02F101/16

摘要

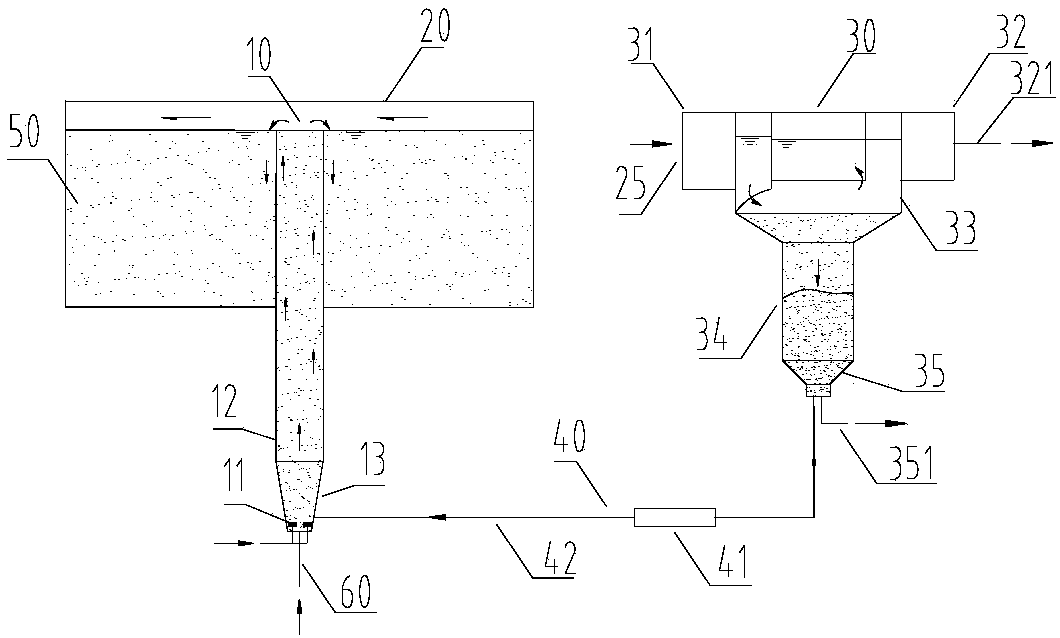

本发明涉及一种基于好氧颗粒污泥实现全自养脱氮废水处理装置及处理方法,该处理装置包括用于待处理废水进水的进水管、用于处理后废水出水的出水管、内部填充有CANON颗粒污泥的反应池、连接在反应池底部的具有曝气功能的曝气升流管、与反应池连接用于分离颗粒污泥和水的旋流分离器及连接在曝气升流管和旋流分离器之间的用于回流颗粒污泥的污泥回流系统,曝气升流管的一端由反应池底部穿过并延伸至反应池内部,进水管与曝气升流管相连,所述出水管与所述旋流分离器相连。采用该处理装置对废水进行处理,能够充分发挥CANON工艺的优越性,具有可连续进出水、处理负荷高、剩余污泥少、适用范围广、运行控制灵活等优点。

权利要求书

1.一种基于好氧颗粒污泥实现全自养脱氮废水处理装置,包括用于待处理废水进水的进水管、用于处理后废水出水的出水管及内部填充有CANON颗粒污泥的反应池,其特征在于:所述处理装置还包括连接在所述反应池底部的具有曝气功能的曝气升流管、与所述反应池连接用于分离颗粒污泥和水的旋流分离器及连接在所述曝气升流管和旋流分离器之间的用于回流颗粒污泥的污泥回流系统,所述曝气升流管的一端由所述反应池底部穿过并延伸至所述反应池内部,所述进水管与所述曝气升流管相连,所述出水管与所述旋流分离器相连。

2.根据权利要求1所述的基于好氧颗粒污泥实现全自养脱氮废水处理装置,其特征在于:所述曝气升流管包括与所述反应池底部连接且一端部穿过所述反应池底部并延伸至所述反应池内部的曝气升流管本体及设置在所述曝气升流管本体内的曝气头,所述污泥回流系统与所述曝气升流管本体相连,所述进水管与所述曝气升流管本体相连。

3.根据权利要求2所述的基于好氧颗粒污泥实现全自养脱氮废水处理装置,其特征在于:所述曝气升流管本体包括与所述反应池底部连接且一端部穿过所述反应池底部并延伸至所述反应池内部的圆管及一端部与所述圆管的另一端部连接的渐扩管,所述进水管与所述渐扩管的另一端部相连,所述污泥回流系统与所述渐扩管的侧部相连,所述曝气头设置在所述渐扩管内。

4.根据权利要求1所述的基于好氧颗粒污泥实现全自养脱氮废水处理装置,其特征在于:所述反应池的池壁开设有出水堰,所述旋流分离器包括用于分离颗粒污泥和水的旋流分离器本体、与所述旋流分离器本体相连的进水渠及一端与所述旋流分离器本体相连的用于排放水的出水渠,所述旋流分离器本体还与所述污泥回流系统相连,所述进水渠与所述反应池相连且所述进水渠连接在所述出水堰处使得从所述出水堰流出的颗粒污泥和水的混合物进入所述进水渠然后进入所述旋流分离器本体进行颗粒污泥和水的分离,所述出水渠的另一端与所述出水管相连。

5.根据权利要求4所述的基于好氧颗粒污泥实现全自养脱氮废水处理装置,其特征在于:所述旋流分离器本体包括与所述进水渠和出水渠相连的旋流分离区、设置在所述旋流分离区下方的污泥沉降区及设置在所述污泥沉降区下方的泥斗,所述泥斗与所述污泥回流系统相连,所述泥斗上还连接有用于污泥排放的污泥排放管。

6.根据权利要求1所述的基于好氧颗粒污泥实现全自养脱氮废水处置装置,其特征在于:所述反应池内按顺序依次设置有第一隔墙、第二隔墙和第三隔墙将反应池内部分隔成按顺序依次排列的第一廊道、第二廊道、第三廊道和第四廊道,所述第一隔墙的一端部、第三隔墙的一端部通过连接隔墙连接,所述第二隔墙的一端部与所述反应池的侧壁连接,使得所述第一廊道的一端部与所述第二廊道的一端部连通,所述第三廊道的一端部与所述第四廊道的一端部连通,所述第一廊道的另一端部和第四廊道的另一端部连通,所述第二廊道的另一端部和第三廊道的另一端部连通,所述第一廊道、第二廊道、第三廊道和第四廊道内部均填充有所述CANON颗粒污泥,所述待处理废水进入所述反应池后与所述CANON颗粒污泥混合后形成污泥混合液,所述污泥混合液在所述反应池内按顺序依次流经四个廊道,在所述反应池内循环流动。

7.根据权利要求1所述的基于好氧颗粒污泥实现全自养脱氮废水处理装置,其特征在于:所述处理装置还包括设置在所述反应池底的多个推流器。

8.根据权利要求1所述的基于好氧颗粒污泥实现全自养脱氮废水处理装置,其特征在于:所述处理装置还包括设置在所述反应池底的曝气管和加热机构。

9.根据权利要求1所述的基于好氧颗粒污泥实现全自养脱氮废水处理装置,其特征在于:所述CANON颗粒污泥为棕色或红棕色球形或椭球形,其粒径为0.5~1.4mm,5分钟污泥沉降指数为20~25ml/g,所述CANON颗粒污泥中,脱氮功能菌包括以Nitrosomonas属为主的AOB,所述Nitrosomonas属占细菌总数的比例为11~38%;以Candidatus Kuenenia属为主的AMX,所述Candidatus Kuenenia属占细菌总数的比例为4~10%;以Nitrospira属为主的NOB,所述Nitrospira属占细菌总数的比例为低于3%。

10.一种采用权利要求1~9中任一项权利要求所述的基于好氧颗粒污泥实现全自养脱氮废水处理装置处理废水的方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:在反应池内填充CANON颗粒污泥,然后以从曝气升流管连续进水的方式启动装置,启动后,待处理废水与反应池内的颗粒污泥混合形成污泥混合液,污泥混合液在所述反应池内循环流动,流动过程中,部分污泥混合液继续在所述反应池内循环流动,另一部分污泥混合液进入旋流分离器分离得到颗粒污泥和出水,部分颗粒污泥通过污泥回流系统回流至所述曝气升流管内,在曝气气流作用下,与待处理废水混合后从所述曝气升流管顶部溢流进入所述反应池内,另一部分颗粒污泥排出旋流分离器,其中,所述反应池内水力停留时间为0.9~4.0h,氨氮容积负荷为1.4~3.3 kg/(m3·d),污泥混合液浓度为7000~13000 mg/L,溶解氧/氨氮浓度比值为0.10~0.25,其中,DO浓度为0.8~1.5 mg/L,氨氮浓度不得低于4.0 mg/L;所述曝气升流管内水力停留时间为10~60s,表面气速为水流上升流速的40~80倍;所述旋流分离器内的水力停留时间为30~90 s。

说明书

一种基于好氧颗粒污泥实现全自养脱氮废水处理装置及处理方法

技术领域

本发明涉及一种水处理方法,具体涉及一种基于好氧颗粒污泥实现全自养脱氮废水处理装置及处理方法,属于环保技术领域。

背景技术

在污水处理领域中,全程硝化-反硝化过程是当前最常用的生物脱氮工艺,其具有运行稳定、操作简单和技术成熟等优点,同时也存在处理能耗高、严重依赖碳源和剩余污泥产量大等亟待改善的问题。为了实现低C/N比废水的高效处理、追求更高出水要求、推进物质回收与能源自给等新目标,基于厌氧氨氧化(anammox)技术的新型生物脱氮方法越来越获得水处理行业的重视。其中,CANON(completely autotrophic nitrogen removal overnitrite)工艺是国内外研究最为广泛、实现工程化应用较早的全自养脱氮技术方法之一。从理论上讲,CANON反应过程需要硝化菌(AOB)与厌氧氨氧化菌(AMX)共同协作才能完成。首先,水中的一部分氨氮在好氧条件下由AOB转化为亚硝态氮,随后剩余的氨氮与亚硝态氮在缺/厌氧条件下由AMX大部分转化为氮气从水中脱除,同时生成少量硝态氮。与最初的亚硝化-厌氧氨氧化两单元串联工艺不同,CANON工艺要求在单个反应器中完成脱氮过程,因而常采用生物膜反应器设计,运行控制的要求也很高。

在高基质负荷、高水力选择压的条件下,部分菌群能够通过自适应机制完成自固定过程,逐步实现颗粒化,不需要投加任何人工载体。好氧颗粒污泥作为一种特殊的生物膜技术,不仅可以有效截留生长速率较慢的自养微生物,如AMX和AOB等,获得远超传统活性污泥的微生物总量,而且能够利用各个方向的基质传质与微生物生态位差异,形成由外到内的多个功能分层,从而达到缩小反应器体积和增强反应器处理效能的目标。因此,具备CANON反应功能的好氧颗粒污泥(简称:CANON颗粒污泥)被认为是实现全自养生物脱氮过程的良好载体。

但需要注意的是,反应装置是进行污水生化处理的场所,也是决定处理效果的关键因素,如中国专利CN103787499A公开了一种序批式全程自养脱氮颗粒污泥的高效运行方法,采用周期培养方法,该运行方法采用SBR反应器;中国专利CN104261555A公开了一种在连续流反应器中培养全程自养脱氮颗粒污泥的方法,该方法在连续流反应器中运行,该连续流反应器的反应器采用有机玻璃精加工而成,反应器底部安装曝气装置和进水口,在反应器顶部安装三相分离器,污泥经三相分离器截留后,出水从反应器顶部溢流堰流走,在反应区和沉淀区之间设置回流口,采用该连续流反应器,其MLVSS为3.4g/L,反应器内水力停留时间为12h~24h。

现有的污水处理反应装置及其控制方法无法充分发挥CANON工艺的优势并确保其稳定运行,原因包括:(1)在现有装置中,序批式生物反应器(SBR)常用于好氧颗粒污泥的培养。尽管借助较高的水力选择压和基质周期性变化等条件,SBR可以获得良好的脱氮性能,但其容积利用率偏低,对自动控制要求较高,与其他连续处理装置较难连接,只适用于小规模污水处理的情形;(2)在现有装置中,各类连续流反应器能够用于更大规模的污水处理,但很难获得足够的水力剪切力以维持颗粒结构稳定。当水中溶解氧浓度过高、氨氮浓度过低时,污泥中容易出现亚硝态氮氧化菌(NOB)过度生长,从而严重破坏CANON反应过程,削弱反应器运行的稳定性;(3)在现有装置中,当曝气反应池与泥水分离装置分开建造时,污泥内回流的动力通常由叶片式水泵提供,在该过程中颗粒污泥极易发生解体,从而失去脱氮功能。

因此,如何创新反应装置构型设计及其控制方法,最大程度地适应CANON颗粒污泥的结构与功能特性,以获得高效、稳定的脱氮效能是推动新型生物脱氮工艺实用化的关键。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是克服现有技术的不足,提供一种基于好氧颗粒污泥实现全自养脱氮废水处理装置。

本发明同时还提供一种采用上述处理装置处理废水的方法,其充分发挥CANON工艺的优越性,脱氮效率高、无需外加碳源、处理能耗低、剩余污泥少、出水水质稳定、适应范围较广。

为解决以上技术问题,本发明采用如下技术方案:

一种基于好氧颗粒污泥实现全自养脱氮废水处理装置,包括用于待处理废水进水的进水管、用于处理后废水出水的出水管及内部填充有CANON颗粒污泥的反应池,所述处理装置还包括连接在所述反应池底部的具有曝气功能的曝气升流管、与所述反应池连接用于分离颗粒污泥和水的旋流分离器及连接在所述曝气升流管和旋流分离器之间的用于回流颗粒污泥的污泥回流系统,所述曝气升流管的一端由所述反应池底部穿过并延伸至所述反应池内部,所述进水管与所述曝气升流管相连,所述出水管与所述旋流分离器相连。

优选地,所述曝气升流管包括与所述反应池底部连接且一端部穿过所述反应池底部并延伸至所述反应池内部的曝气升流管本体及设置在所述曝气升流管本体内的曝气头,所述污泥回流系统与所述曝气升流管本体相连,所述进水管与所述曝气升流管本体相连。

进一步优选地,所述曝气升流管本体包括与所述反应池底部连接且一端部穿过所述反应池底部并延伸至所述反应池内部的圆管及一端部与所述圆管的另一端部连接的渐扩管,所述进水管与所述渐扩管的另一端部相连,所述污泥回流系统与所述渐扩管的侧部相连,所述曝气头设置在所述渐扩管内。

更优选地,所述渐扩管的一端部的横截面积大于所述渐扩管的另一端部的横截面积。

优选地,所述反应池的池壁开设有出水堰,所述旋流分离器包括用于分离颗粒污泥和水的旋流分离器本体、与所述旋流分离器本体相连的进水渠及一端与所述旋流分离器本体相连的用于排放水的出水渠,所述旋流分离器本体还与所述污泥回流系统相连,所述进水渠与所述反应池相连且所述进水渠连接在所述出水堰处使得从所述出水堰流出的颗粒污泥和水的混合物进入所述进水渠然后进入所述旋流分离器本体进行颗粒污泥和水的分离,所述出水渠的另一端与所述出水管相连。

进一步优选地,所述旋流分离器本体包括与所述进水渠和出水渠相连的旋流分离区、设置在所述旋流分离区下方的污泥沉降区及设置在所述污泥沉降区下方的泥斗,所述泥斗与所述污泥回流系统相连,所述泥斗上还连接有用于污泥排放的污泥排放管。

优选地,所述污泥回流系统包括连接在所述曝气升流管和旋流分离器之间的污泥回流管及设置在所述污泥回流管上的用于提供污泥回流动力的螺杆泵。

优选地,所述反应池内按顺序依次设置有第一隔墙、第二隔墙和第三隔墙将反应池内部分隔成按顺序依次排列的第一廊道、第二廊道、第三廊道和第四廊道,所述第一隔墙的一端部、第三隔墙的一端部通过连接隔墙连接,所述第二隔墙的一端部与所述反应池的侧壁连接,使得所述第一廊道的一端部与所述第二廊道的一端部连通,所述第三廊道的一端部与所述第四廊道的一端部连通,所述第一廊道的另一端部和第四廊道的另一端部连通,所述第二廊道的另一端部和第三廊道的另一端部连通,所述第一廊道、第二廊道、第三廊道和第四廊道内部均填充有所述CANON颗粒污泥,所述待处理废水进入所述反应池后与所述CANON颗粒污泥混合后形成污泥混合液,所述污泥混合液在所述反应池内按顺序依次流经四个廊道,在所述反应池内循环流动。

进一步优选地,所述第一隔墙、第二隔墙、第三隔墙分别沿所述反应池的长度方向设置。

进一步更优选地,所述第一隔墙、第二隔墙、第三隔墙三者相互平行。

进一步更优选地,所述第一廊道的所述一端部和第二廊道的所述一端部通过第一弧形廊道连通,所述第三廊道的所述一端部和第四廊道的所述一端部通过第二弧形廊道连通,所述第二廊道的所述另一端部和第三廊道的所述另一端部通过第三弧形廊道连通,所述第一廊道的所述另一端部和第四廊道的所述另一端部通过第四弧形廊道通道。

具体地,所述第一弧形廊道、第二弧形廊道、第三弧形廊道内分别设置有导流板。

具体地,所述曝气升流管与所述第四弧形廊道底部连接且所述一端部由所述第四弧形廊道底部穿过并延伸至所述第四弧形廊道内部。

优选地,所述处理装置还包括设置在所述反应池底的多个推流器。更优选地,各所述推流器的安装角度为斜向上12~14度。

优选地,所述处理装置还包括设置在所述反应池底的曝气管和加热机构。

优选地,所述CANON颗粒污泥为棕色或红棕色球形或椭球形,其粒径为0.5~1.4mm,5分钟污泥沉降指数为20~25ml/g。

本发明中,所述CANON颗粒污泥中,脱氮功能菌包括以Nitrosomonas属为主的AOB,所述Nitrosomonas属占细菌总数的比例(相对丰度)优选为11~38%;以Candidatus Kuenenia属为主的AMX,所述Candidatus Kuenenia属相对丰度优选为4~10%;以Nitrospira属为主的NOB,所述Nitrospira属相对丰度优选为低于3%;其他微生物还包括Saprospiraceae属、Anaerolineaceae属、Haliangium属、Comamonadaceae属、Phaeodactylibacter属、Denitratisoma属、Arenimonas属、Rhodocyclaceae属、Xanthomonadaceae属等。

本发明采取另一技术方案是:

一种采用上述基于好氧颗粒污泥实现全自养脱氮废水处理装置处理废水的方法,所述方法包括以下步骤:在反应池内填充CANON颗粒污泥,然后以从曝气升流管连续进水的方式启动装置,启动后,待处理废水与反应池内的颗粒污泥混合形成污泥混合液,污泥混合液在所述反应池内循环流动,流动过程中,部分污泥混合液继续在所述反应池内循环流动,另一部分污泥混合液进入旋流分离器分离得到颗粒污泥和出水,部分颗粒污泥通过污泥回流系统回流至所述曝气升流管内,在曝气气流作用下,与待处理废水混合后从所述曝气升流管顶部溢流进入所述反应池内,另一部分颗粒污泥排出旋流分离器。

其中,所述反应池内水力停留时间优选为0.9~4.0h,氨氮容积负荷优选为1.4~3.3kg/(m3·d),污泥混合液浓度(MLVSS)优选为7000~13000 mg/L,污泥混合液中溶解氧/氨氮浓度比值(DO/NH4+-N)优选为0.10~0.25,其中,DO浓度优选为0.8~1.5 mg/L,剩余NH4+-N浓度不得低于4.0 mg/L;所述曝气升流管内水力停留时间为10~60s,表面气速为水流上升流速的40~80倍。

优选地,污泥停留时间优选为40~65 d。

优选地,反应池内pH值优选为7.8~8.2,水温优选为25~32 ℃;。

优选地,所述污泥回流的回流比为5%~20%。

优选地,所述旋流分离器内水力停留时间优选为30~90 s。

优选地,所述待处理废水中氨氮(NH4+-N)浓度范围为70~500 mg/L,可降解有机物浓度(BOD5)控制在NH4+-N浓度的0.25倍以下,pH为7.5~8.5。

由于上述技术方案的实施,本发明与现有技术相比具有如下优点:

为维持颗粒污泥结构的稳定性,本发明的处理装置采用曝气升流管和旋流分离器的配合使用,确保颗粒污泥保持在颗粒状态,及时洗脱絮状污泥,并通过在低DO条件下,设置适宜的剩余氨氮浓度,有效抑制污泥中NOB的过度生长。

本发明的处理装置能够充分发挥颗粒污泥沉降性能好的优势,有效截留生长速率缓慢的自养微生物。

本发明中,MLVSS约为传统活性污泥法(典型值2000~2500 mg/L)的3~7倍,对应的氨氮容积负荷可达传统活性污泥法(典型值0.1 kg/(m3·d))的15~35倍。这意味着在处理相同规模的废水时,本发明中废水处理装置的体积要远小于传统活性污泥法,有利于降低其建造成本。

采用本发明处理装置处理废水,能够在低DO条件下处理各类低C/N废水。