申请日2015.05.29

公开(公告)日2015.09.16

IPC分类号C02F3/12

摘要

本实用新型涉及污水处理装置技术领域,是一种生活污水处理生物接触氧化池,包括池体、填料、布水装置、曝气装置、出水部件和排泥部件;池体的中部内侧固定安装有填料,池体的外侧固定安装有能将待处理废水从池体左侧流入填料内的布水装置,对应填料下方位置的池体的下部内侧固定安装有能将空气通入填料内且由左向右其通入空气的量呈阶梯递减的曝气装置,池体的上部内侧有能将净化水排出的出水部件,对应曝气装置下方位置的池体的底部内侧有能将污泥排出的排泥部件。本实用新型结构合理而紧凑,可使废水需氧量和供给量相平衡,使其在满足废水需氧量的同时降低氧气的总输入量,减小该过程中的能耗,由此可有效提高出水的COD指标去除率。

权利要求书

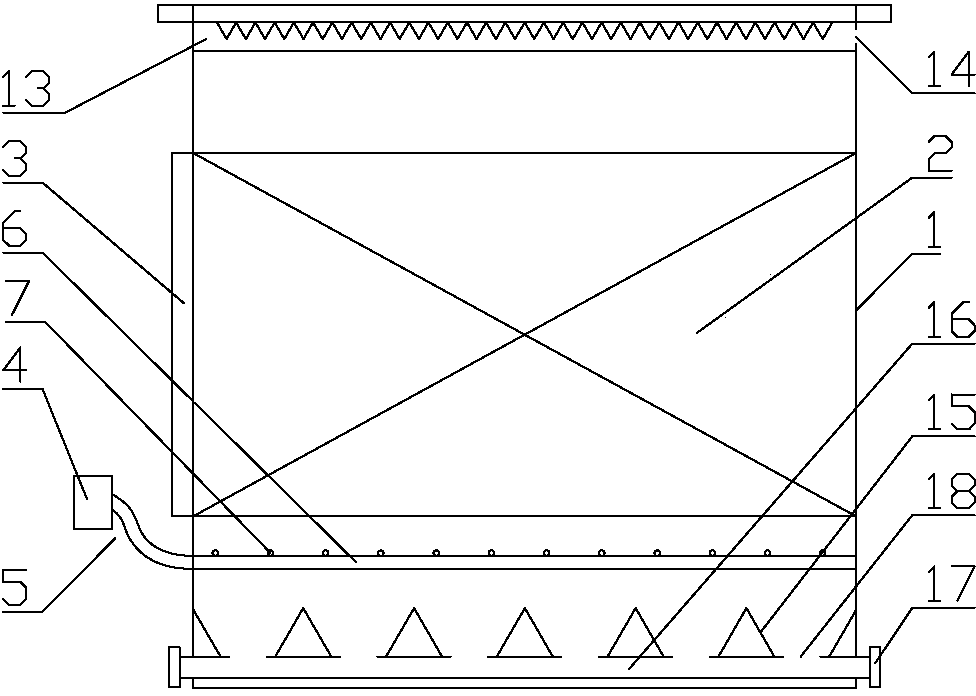

1.一种生活污水处理生物接触氧化池,其特征在于包括池体、填料、布水装置、曝气装置、出水部件和排泥部件;池体的中部内侧固定安装有填料,池体的外侧固定安装有能将待处理废水从池体左侧流入填料内的布水装置,对应填料下方位置的池体的下部内侧固定安装有能将空气通入填料内且由左向右其通入空气的量呈阶梯递减的曝气装置,池体的上部内侧有能将净化水排出的出水部件,对应曝气装置下方位置的池体的底部内侧有能将污泥排出的排泥部件。

2.根据权利要求1所述的生活污水处理生物接触氧化池,其特征在于曝气装置包括鼓风机、连接管和充气装置,连接管的两端分别与鼓风机的出口和充气装置的进气口连通,充气装置上由左向右分布有至少两个出气区域,每个出气区域内均设有呈矩阵分布的出气口,且各个出气区域内的出气口分布密度由左向右呈递减趋势。

3.根据权利要求2所述的生活污水处理生物接触氧化池,其特征在于充气装置包括干管和支管,干管横向固定安装在池体的下部内侧,干管的左端为进气口,连接管的一端与进气口连通,干管上由左向右间隔分布有呈前后向放置的支管,干管与各个支管的连接处均设有能连通其内腔的通孔,所有支管由左向右至少分为两个出气区域,各个支管上均由前向后间隔分布有出气口,相同出气区域内各个支管上的出气口的前后间距均相等,且由左向右的各个出气区域内支管上的出气口的前后间距依次递增。

4.根据权利要求3所述的生活污水处理生物接触氧化池,其特征在于所有支管由左向右分为三个出气区域,以干管作为出气区域划分基准,以干管左端作为出气区域划分的起始端,以干管右端作为出气区域划分的终止端,干管上还设有第一分界点和第二分界点,第一分界点与起始端之间的距离为不小于干管总长的30%且小于干管总长的60%,第二分界点与起始端之间的距离为不小于干管总长的60%且不大于干管总长的75%,位于起始端与第一分界点之间的所有支管形成左侧出气区域,位于第一分界点与第二分界点之间的所有支管形成中部出气区域,位于第二分界点与终止端之间的所有支管形成右侧出气区域,左侧出气区域、中部出气区域和右侧出气区域的出气口分布密度依次递减。

5.根据权利要求4所述的生活污水处理生物接触氧化池,其特征在于各个支管的横向间距为250mm,位于左侧出气区域内的各个支管上分布的出气口的前后间距为25mm,位于中部出气区域内的各个支管上分布的出气口的前后间距为35mm,位于右侧出气区域内的各个支管上分布的出气口的前后间距为50mm。

6.根据权利要求1或2或3或4或5所述的生活污水处理生物接触氧化池,其特征在于出水部件为截面呈凵字形的出水槽,出水槽固定安装在池体的上部内侧,且出水槽与池体的前侧板和后侧板之间均有间距,池体的上部右侧有与水槽相通的净化水出口,出水槽的前后两侧板的顶部均呈锯齿形。

7.根据权利要求1或2或3或4或5所述的生活污水处理生物接触氧化池,其特征在于排泥部件包括集泥斗和排泥管,对应曝气装置下方位置的池体内由左向右间隔分布有集泥斗,在集泥斗底部的池体内固定安装有排泥管,排泥管的右端穿出池体外并设有排泥口;集泥斗的底部座于排泥管上,且对应各个集泥斗底部的位置的排泥管上均分布有与集泥斗相通的连通孔。

8.根据权利要求6所述的生活污水处理生物接触氧化池,其特征在于排泥部件包括集泥斗和排泥管,对应曝气装置下方位置的池体内由左向右间隔分布有集泥斗,在集泥斗底部的池体内固定安装有排泥管,排泥管的右端穿出池体外并设有排泥口;集泥斗的底部座于排泥管上,且对应各个集泥斗底部的位置的排泥管上均分布有与集泥斗相通的连通孔。

说明书

生活污水处理生物接触氧化池

技术领域

本实用新型涉及污水处理装置技术领域,是一种生活污水处理生物接触氧化池。

背景技术

生物接触氧化工艺是一种于20世纪70年代初开创的污水处理技术,其技术实质是在生物反应池内充填填料,已经充氧的污水浸没全部填料,并以一定的流速流经填料。在填料上布满生物膜,污水与生物膜广泛接触,在生物膜上微生物的新陈代谢的作用下,污水中有机污染物得到去除,污水得到净化。目前常用的生物接触氧化池大都包括池体、填料、布水装置和曝气装置,其在池体内沿着池长和水流方向均匀地布有悬挂式软性填料,同时开孔曝气管也是延池长均匀布设,池内供氧量均匀;在池内水流与空气充分混合搅拌其作用有两个方面,一是将气态的氧变成溶解氧,附着在填料载体上的微生物菌群生物膜,氧和水中的有机物充分接触,微生物分解有机物为无机物,而此过程中,水流呈推流式运动,水流沿着池长方向流动的过程中,由于不断的净化,有机物浓度也逐渐降低,在池的前段由于进水中有机污染物浓度高,需要的溶解氧多,随着池长方向BOD5值下降,需氧量应逐渐减少,以此使得BOD值与废水的需氧量参数相匹配;由于现有结构中池体内各处的气水比相同,无法与实际需氧量相匹配,存在前端供气量不足,而后端因BOD值下降而使得供气量剩余的问题,进而导致其污水处理效果差,且供氧量和能耗居高不下。

发明内容

本实用新型提供了一种生活污水处理生物接触氧化池,克服了上述现有技术之不足,其能有效解决现有生物接触氧化池存在的各处气水比相同,无法与实际需氧量相匹配,污水处理效果差,且供氧量和能耗居高不下,出水的COD指标去除率低的问题。

本实用新型的技术方案是通过以下措施来实现的:一种生活污水处理生物接触氧化池,包括池体、填料、布水装置、曝气装置、出水部件和排泥部件;池体的中部内侧固定安装有填料,池体的外侧固定安装有能将待处理废水从池体左侧流入填料内的布水装置,对应填料下方位置的池体的下部内侧固定安装有能将空气通入填料内且由左向右其通入空气的量呈阶梯递减的曝气装置,池体的上部内侧有能将净化水排出的出水部件,对应曝气装置下方位置的池体的底部内侧有能将污泥排出的排泥部件。

下面是对上述实用新型技术方案的进一步优化或/和改进:

上述曝气装置可包括鼓风机、连接管和充气装置,连接管的两端分别与鼓风机的出口和充气装置的进气口连通,充气装置上由左向右分布有至少两个出气区域,每个出气区域内均设有呈矩阵分布的出气口,且各个出气区域内的出气口分布密度由左向右呈递减趋势。

上述充气装置可包括干管和支管,干管横向固定安装在池体的下部内侧,干管的左端为进气口,连接管的一端与进气口连通,干管上由左向右间隔分布有呈前后向放置的支管,干管与各个支管的连接处均设有能连通其内腔的通孔,所有支管由左向右至少分为两个出气区域,各个支管上均由前向后间隔分布有出气口,相同出气区域内各个支管上的出气口的前后间距均相等,且由左向右的各个出气区域内支管上的出气口的前后间距依次递增。

上述所有支管由左向右可分为三个出气区域,以干管作为出气区域划分基准,以干管左端作为出气区域划分的起始端,以干管右端作为出气区域划分的终止端,干管上还设有第一分界点和第二分界点,第一分界点与起始端之间的距离为不小于干管总长的30%且小于干管总长的60%,第二分界点与起始端之间的距离为不小于干管总长的60%且不大于干管总长的75%,位于起始端与第一分界点之间的所有支管形成左侧出气区域,位于第一分界点与第二分界点之间的所有支管形成中部出气区域,位于第二分界点与终止端之间的所有支管形成右侧出气区域,左侧出气区域、中部出气区域和右侧出气区域的出气口分布密度依次递减。

上述各个支管的横向间距可为250mm,位于左侧出气区域内的各个支管上分布的出气口的前后间距为25mm,位于中部出气区域内的各个支管上分布的出气口的前后间距为35mm,位于右侧出气区域内的各个支管上分布的出气口的前后间距为50mm。

上述出水部件为截面可呈凵字形的出水槽,出水槽固定安装在池体的上部内侧,且出水槽与池体的前侧板和后侧板之间均有间距,池体的上部右侧有与水槽相通的净化水出口,出水槽的前后两侧板的顶部均呈锯齿形。

上述排泥部件可包括集泥斗和排泥管,对应曝气装置下方位置的池体内由左向右间隔分布有集泥斗,在集泥斗底部的池体内固定安装有排泥管,排泥管的右端穿出池体外并设有排泥口;集泥斗的底部座于排泥管上,且对应各个集泥斗底部的位置的排泥管上均分布有与集泥斗相通的连通孔。

本实用新型结构合理而紧凑,使用方便,其通过使待处理废水将从填料的左侧进入填料内,并沿池长方向向右流动,可使水流在该过程中与生物膜接触,生物膜与悬浮的活性污泥共同作用将导致水流被不断净化,从而使得向右部流动的废水需氧量逐渐降低;同时启动曝气装置,可使其向填料内通入的供氧量将由左向右呈阶梯递减,由此可使废水需氧量和供给量相平衡,使其在满足废水需氧量的同时降低氧气的总输入量,减小该过程中的能耗,由此可有效提高出水的COD指标去除率。