申请日2015.12.11

公开(公告)日2016.06.08

IPC分类号C02F9/14

摘要

本实用新型涉及一种公路服务区改良人工湿地污水处理系统装置,主要包括反射沉淀器和改良人工湿地两个单元,其中反射沉淀器起到均匀水质和沉淀悬浮物的作用,提高系统的抗冲击能力,改良人工湿地通过吸附过滤、微生物降解和植物吸收等对服务区污水进行深度净化处理。本实用新型能够有效克服现有技术中净化效率低、无除油功能、工程造价高、运行成本高、维护管理较复杂等缺点,对SS、石油类、COD、氨氮、总磷等污染物具有稳定高效的去除效果,具有较强的抗冲击能力。

摘要附图

权利要求书

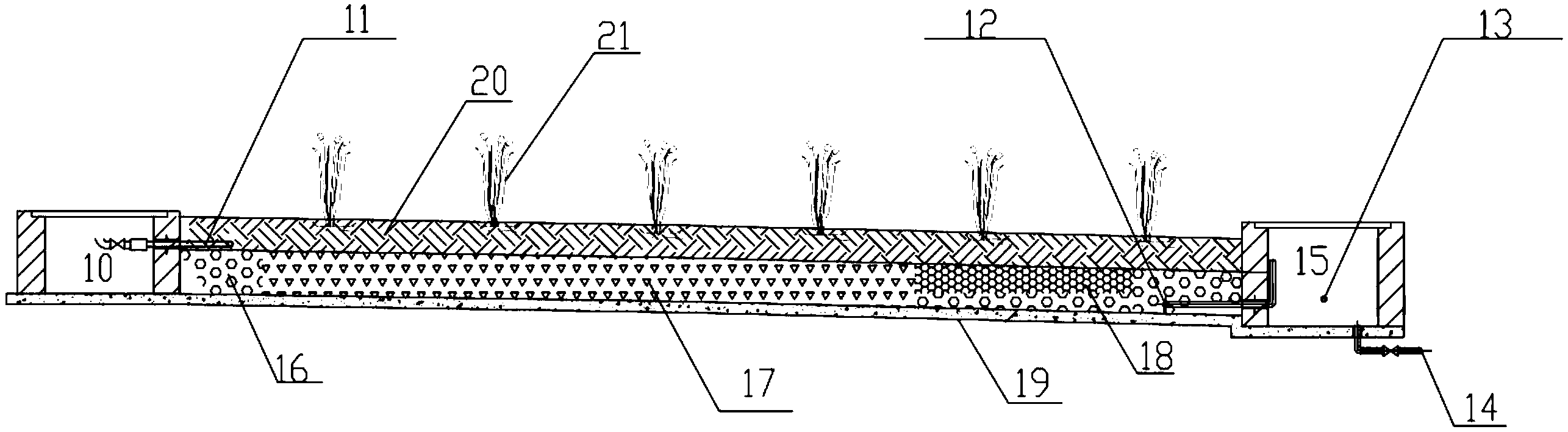

1.一种公路服务区改良人工湿地污水处理系统装置,其特征在于:所述装置包括依次连接的反射沉淀器和改良人工湿地两个单元,其中,反射沉淀器装置包括进水管、喇叭口、中心管、反射板;改良人工湿地由下至上设有防渗底层、反应填料区、种植填料区、湿地配水管、集水折流管和湿地植物。

2.如权利要求1所述的一种公路服务区改良人工湿地污水处理系统装置,其特征在于:所述反应填料区分为进水填料区、主体填料区和出水填料区三部分,进水填料区填充10-20cm厚的40-50mm卵石;出水填料区下部填充10-20cm厚的20-30mm卵石,上部填充一层15-30cm厚的20-40mm规格的多孔聚氨酯填料;主体填料区从下往上填充20cm厚的30-50mm废陶瓷,20cm厚的10-15mm砾石,20cm厚的50-100mm空心砖;种植填料区厚度为10cm,底部铺设200目无纺布,填料由种植土和黄砂组成,体积配比为种植土:黄砂为70-80:20-30。

3.如权利要求2所述的一种公路服务区改良人工湿地污水处理系统装置,其特征在于:所述湿地植物采用芦苇、水葱和美人蕉。

4.如权利要求1所述的一种公路服务区改良人工湿地污水处理系统装置,其特征在于:改良人工湿地前端设置湿地防堵槽,改良人工湿地后端设置湿地汇水槽。

5.如权利要求3所述的一种公路服务区改良人工湿地污水处理系统装置,其特征在于:所述改良人工湿地单元为多组,其连接方式采用矩阵式排列或线性排列的方式。

6.如权利要求5所述的一种公路服务区改良人工湿地污水处理系统装置,其特征在于:所述改良人工湿地单元为两组。

说明书

一种公路服务区改良人工湿地污水处理系统装置

技术领域

本实用新型属于公路行业污水处理领域,具体涉及一种公路服务区改良人工湿地污水处理系统装置,可用于类似水质的分散型生活污水处理领域。

背景技术

高速公路服务区污水主要由卫生间污水、餐饮污水、加油站及车辆冲洗废水等组成。同生活污水相比,服务区污水具有水质水量随季节性波动大,悬浮物和氮含量高,含有一定量的石油类物质等特点。

目前服务区主要采用的污水处理技术包括接触氧化、序批式活性污泥法(SBR)、膜生物反应器(MBR)和人工湿地、土壤渗滤等方法,其中人工湿地技术具有出水水质好、景观效果好、运行维护简单等优点,在南方有一定场地空间的服务区具有很好的推广应用前景。

人工湿地技术用于净化污水始于1953年德国的MaxPlanck研究所,该研究所的Seidel博士在研究中发现芦苇能去除大量有机物和无机物。自西德1974年建成第一座人工湿地以来,人工湿地在20世纪80年代得到了迅速发展。据统计,截至2006年,欧洲建有一万多座人工湿地,北美有近两万座人工湿地,欧洲采用此类系统趋向于对近1000人口当量的乡村级社区进行二级处理,北美则趋向于人口较多的地区进行深度处理,在澳大利亚和南非,则用于处理各类污水。

我国在“七五”期间开始人工湿地的研究。经过20多年的研究,可以说我国在人工湿地污水处理技术及其工程应用方面取得了一定的发展。目前,在深圳、东莞、南京、广州等地区设计和运行了几十座人工湿地,主要用于处理小区及城镇生活污水、市政污水、景观河湖水等。

我国公路工作者对人工湿地技术应用于服务区污水处理进行了一些初步的尝试,取得了一定的成绩,如肖冬燕等对人工湿地技术应用于服务区污水处理及回用领域进行了技术适宜性分析和科学论证,钱鸿等在安徽六潜高速潜山服务区采用了水平潜流人工湿地的处理方法,陈伟莉在广梧高速建城服务区、虎岩服务区,黄小云等在湖北某服务区采用了接触氧化+人工湿地的处理方法,均取得了理想的处理效果。但在部分工程应用过程中,发现该技术存在建设成本偏高、床体易堵塞、场地受限等问题。

本发明人针对上述问题,进行深入的研究开发,提出改良型的人工湿地技术,针对高速服务区污水具有处理效果好、工程造价低、维护简便、占地灵活、不易堵塞等优点。

发明内容

本实用新型的目的是提供一种针对高速公路污水特征的处理装置,能够有效克服现有技术中净化效率低、无除油功能、工程造价高、运行成本高、维护管理较复杂等缺点,对SS、石油类、COD、氨氮、总磷等污染物具有稳定高效的去除效果,具有较强的抗冲击能力。

本实用新型提供了一种对服务区污水进行沉淀、吸附、微生物降解和植物吸收等净化处理的装置,经过本装置净化处理后的出水水质可以达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的一级排放标准或《城市污水再生利用城市杂用水》(GB/T18920-2002),可以直接排放或用于绿化、冲厕、消防、道路喷洒等中水回用用途。

本实用新型提供了一种公路服务区改良人工湿地污水处理系统装置,其特征在于所述装置包括依次连接的反射沉淀器和改良人工湿地两个单元。

优选的,其中,反射沉淀器由进水管、喇叭口、中心管、反射板、集水三角堰、出水管、积泥槽、排泥管和挡泥板组成,其外壁采用钢混结构。进水管设置在反射沉淀器上部,与中心管垂直连接。进水进入中心管后设有向上弯头,经纵向管连接后与向上的喇叭口焊接,形成进水向上散水下泄流态。中心管垂直向下位于反射沉淀器中心线,底部设有反射板。中心管焊接固定在位于反射沉淀器顶部的集水三角堰。集水三角堰由碳钢板制作,顶部设有锯齿状,出水流态均匀稳定后通过出水管排入改良湿地单元。进水管、出水管采用市售碳钢管,喇叭口、中心管、反射板及集水三角堰均采用碳钢板现场制作,并作常规防腐处理。在反射沉淀器底部设有与底板成60°的挡泥板,挡泥板采用C25素混凝土制作,两个挡泥板间形成积泥槽,沉淀污泥沿挡泥板滑至积泥槽底部后汇集,通过排泥管定期拍外排。积泥槽污泥一般20-40天左右需通过排泥管排除沉淀污泥一次,污泥排入化粪池或外运处理;

优选的,其中,改良人工湿地可以设置一组,两组或者多组,其连接方式采用矩阵式排列或线性排列的方式;

优选的,改良人工湿地前端设有湿地防堵槽,湿地防堵槽为砖混结构,进一步静置沉淀反射沉淀器出水,减缓湿地单元床体堵塞问题。湿地防堵槽上部设有湿地配水管,湿地防堵槽上层清液通过湿地配水管流入改良人工湿地床体上部进行配水。单个改良人工湿地沿水流方向设1%-3%的坡度,以利于污水与改良人工湿地床体充分接触反应后,污水通过设在改良人工湿地床体底部的集水折流管汇集,集水折流管在湿地汇水槽通过弯头连接垂直向上的水管,使出水经过折流后向下流入湿地汇水槽。污水在湿地汇水槽中经过进一步静置沉淀后通过湿地排水管外排或者回用。湿地汇水槽为砖混结构,底部设有排空管,可在事故时或冬季将槽内集水排空,起到突发事故应急的作用。湿地排水管、排空管均采用常规PVC管,湿地配水管、集水折流管采用穿孔PVC管。

单个改良人工湿地床体从下至上由防渗底层、反应填料区、种植填料区和湿地植物组成。单个改良人工湿地床体为地下结构,湿地外壁采用砖墙结构,床体底部及外壁铺设防渗土工布。防渗底层上部为反应填料区,根据在改良人工湿地床体前端进水区、后端排水区及中间区需求不同,铺设不同种类及粒径的吸附过滤填料:为防止湿地配水管、湿地排水管选用大孔径填料保护,并起到吸附过滤作用,其中在湿地配水管上的进水填料区填充10-20cm厚的40-50mm卵石;在湿地排水管上的出水填料区先填充10-20cm厚的20-30mm卵石,后填充一层15-30cm厚的20-40mm规格的多孔聚氨酯填料;除进水填料区和出水填料区外的反应填料区即为主体填料区,从下往上填充20cm厚的30-50mm废陶瓷,20cm厚的10-15mm砾石,20cm厚的50-100mm空心砖。在反应填料区顶部铺设200目无纺布,在无纺布上填充10cm厚的种植土和黄砂混合填料组成种植填料区,其体积配比为种植土:黄砂为70-80:20-30。种植填料区上栽种湿地植物,优选湿地植物种类为芦苇、水葱和美人蕉。

与现有的技术发明相比,本实用新型的特点在于:

1、本实用新型提出的公路服务区改良人工湿地污水处理系统装置主要包括依次连接的反射沉淀器和改良人工湿地两个单元,其中反射沉淀器起到均匀水质和沉淀悬浮物的作用,提高系统的抗冲击能力,改良人工湿地对服务区污水进行深度净化处理。

2、反射沉淀器装置设有进水管、喇叭口、中心管、反射板等部件,能够改变水流方向和水力学特征,发生折流、沉淀及散射反应,具有更好的沉淀效果,又可以节省工程占地。

3、在反射沉淀器中进水通过反射板分散后,撞击至挡泥板后污泥沉入积泥槽,20-40天左右需通过排泥管排除沉淀污泥一次,维护简便,可有效缓解后续湿地床体堵塞问题。

4、改良人工湿地装置由下至上设有防渗底层、反应填料区、种植填料区、湿地配水管、集水折流管和湿地植物等结构,其中反应填料区根据水流方向又分为进水填料区、主体填料区和出水填料区三部分,根据净化功能不同,分别填充不同填料。

5、改良人工湿地前置湿地防堵槽,进一步沉淀沉淀反射器出水中的悬浮物,并起到为湿地配水的作用。改良人工湿地后端设置湿地汇水槽,通过集水折流管将改良人工湿地系统出水通过折流沉淀进一步净化后外排或回用。

6、湿地汇水槽设有排空管,可起到突发事故应急的作用。

7、改良湿地系统由多组湿地单元组成,其连接方式可采用矩阵式排列和线性排列的方式。