申请日2015.04.21

公开(公告)日2015.08.05

IPC分类号C02F9/02

摘要

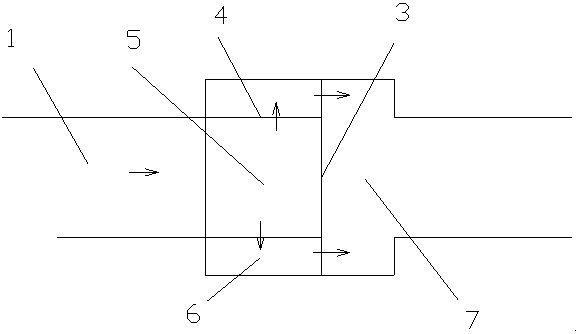

本发明公开了一种河道水处理装置,设置在河道的水通道上,包括一基坑,该基坑的底面低于河道的底面,基坑的两侧均位于河道侧面的两侧,在基坑内设置有两个侧板和一个前板,两侧板的前端与河道侧面连接,两侧板的后端通过前板连接,在两侧板和前板之间形成下向水流区,在两侧板与基坑侧面之间形成侧向水流区,在前板后形成旋流上向水流区,下向水流区、侧向水流区以及旋流向上水流区相互连通,在过滤层的下端设置有污泥泵,在侧向水流区设置有活性炭吸收层和无纺布过滤层,在旋流向上水流区设置有水处理剂或水处理微球。与现有技术相比,本发明仅需在间隔一定距离的河道进行改造,即可处理净化河道内的整体水体,造价低,河道处理效果明显。

权利要求书

1.一种河道水处理装置,设置在河道的水通道上,其特征在于:包括一基坑,该基坑的底面低于所述河道的底面,基坑的两侧均位于所述河道侧面的两侧,在所述基坑内设置有两个侧板和一个前板,两侧板的前端与河道侧面连接,两侧板的后端通过所述前板连接,所述前板和两侧板的高度大于河道底面的高度,在两侧板与基坑的底面之间留有出水通道,在两侧板和前板之间形成下向水流区,在两侧板与基坑侧面之间形成侧向水流区,在前板后形成旋流上向水流区,所述的下向水流区、侧向水流区以及旋流向上水流区相互连通,在所述的下向水流区设置有滤网,在过滤层的下端设置有污泥泵,在所述的侧向水流区设置有活性炭吸收层和无纺布过滤层,在所述的旋流向上水流区设置有水处理剂或水处理微球。

2.根据权利要求1所述的河道水处理装置,其特征在于:所述的旋流向上水流区底面的高度高于所述侧向水流区底面的高度。

3.根据权利要求1所述的河道水处理装置,其特征在于:所述的前板由两块板通过一开合机构闭合而成,所述开合机构设置在前板的上端且固定在所述基坑侧面内。

说明书

河道水处理装置

技术领域

本发明属于河道处理技术领域,具体是一种通过对河道改造处理河道污泥和水质的装置。

背景技术

现有的河道多存在发臭发黑的问题,不仅影响环境的美观,而且对人体的健康也带来极为不利的影响。为了对河道进行处理,一般采用三种方式,一是人工抽水并挖掘污泥,重新通入新的水体,存在工程量大,成本高且治标不治本;二是工艺种植水草改善水质,这种方式对水体的改善效果不明显;三是通过谁处理剂等化学手段进行处理,同样存在改善效果不明显的问题。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是针对上述现有技术的不足,而提供一种对成本低,能对污泥和水体同时处理且对水体的改善效果好的处理装置。

为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:

一种河道水处理装置,设置在河道的水通道上,其特征在于:包括一基坑,该基坑的底面低于所述河道的底面,基坑的两侧均位于所述河道侧面的两侧,在所述基坑内设置有两个侧板和一个前板,两侧板的前端与河道侧面连接,两侧板的后端通过所述前板连接,所述前板和两侧板的高度大于河道底面的高度,在两侧板与基坑的底面之间留有出水通道,在两侧板和前板之间形成下向水流区,在两侧板与基坑侧面之间形成侧向水流区,在前板后形成旋流上向水流区,所述的下向水流区、侧向水流区以及旋流向上水流区相互连通,在所述的下向水流区设置有滤网,在过滤层的下端设置有污泥泵,在所述的侧向水流区设置有活性炭吸收层和无纺布过滤层,在所述的旋流向上水流区设置有水处理剂或水处理微球。

所述的旋流向上水流区底面的高度高于所述侧向水流区底面的高度。

所述的前板由两块板通过一开合机构闭合而成,所述开合机构设置在前板的上端且固定在所述基坑侧面内。

本发明通过在河道水流方向上设置含有基坑的水处理装置,并通过在基坑内设置侧板及前板,改变水流的流速和流向,并在不同的流向和流向下通过滤网滤除较大的漂浮物及堵塞污泥泵的较大杂质,并通过污泥泵抽取位于水体下端的流动污泥;在上流区通过无纺布过滤层和活性炭吸收层清除污水中的有害物质,并通过水处理剂或水处理微球在旋流区扰流的作用下,充分与水处理剂或水处理微球接触作用,从而加速水质净化。与现有技术相比,本发明仅需在间隔一定距离的河道进行改造,即可处理净化河道内的整体水体,造价低,河道处理效果明显。