申请日2011.12.07

公开(公告)日2012.06.13

IPC分类号C02F9/14

摘要

本发明公开了一种多级A/O与生物膜耦合脱氮除磷水处理方法,采用多级A/O单元,串联,将进水按照比例分配到各级A/O单元,在每级A/O单元的好氧区装填能附着生物膜的悬浮填料。混合液从反应池末端流出进入二沉池,沉淀污泥由二沉池底部排出,部分作为回流污泥回流至反应池第一级和第二级缺(厌)氧池,剩余部分作为剩余污泥排除系统。本方法具有整个反应池容积小,碳源利用充分,运行费用低,脱氮除磷效果好的优点,在污水厂升级改造、扩能及低碳氮比高氮废水水处理方面有明显的优势。

权利要求书

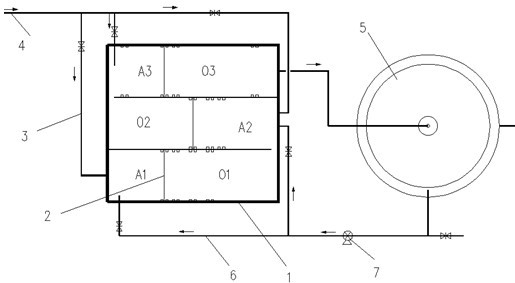

1. 一种多级A/O与生物膜耦合脱氮除磷水处理方法,其特征在于,采用了如下结构的反应系统,反应系统包括矩形的反应池,反应池内并行等距地相隔设置有3-4个A/O单元形成多级串联结构,每个A/O单元内采用设有过水孔的隔板分隔为缺氧区和好氧区,缺氧区和好氧区的容积比为1:2-2:3之间,所述缺氧区内设置有搅拌装置,好氧区底部设置有曝气装置,好氧区内部设置有孔眼结构的悬浮填料,悬浮填料的体积为所在好氧区容积的35%-50%,上一级A/O单元的好氧区与下一级A/O单元的缺氧区相连通且形成使污水呈折流的所述多级串联结构,每个A/O单元的缺氧区均设置有进水管道与进水总管道相连,最后一级A/O单元的好氧区与二沉池相连,二沉池底部通过污泥回流管道连接到第一级和第二级A/O单元的缺氧区内,污泥回流管道中设置有污泥回流泵;本方法处理时,采用进水管道将进水总管道的污水分配到各级A/O单元的缺氧区,其中第一级A/O单元进水比例为40%-60%,后续的A/O单元进水比例依次减小,最后一级A/O单元进水比例为10%-20%,每级A/O单元的污水分别经过该级的缺氧区和好氧区处理后再进入下一级的A/O单元,在反应池内形成折向绕流,最后从最后一级A/O单元的好氧区流出到二沉池进行沉淀;其中,在A/O单元的好氧区中,通过曝气装置控制好氧区内氧溶解量,使最后一级A/O单元的好氧区内氧溶解量为1.5mg/L-2.5mg/L,前几级好氧区采用微氧曝气,各级溶解氧控制在1.0mg/L以下,并逐级提高;二沉池底部部分污泥回流到第一级和第二级A/O单元的缺氧区内提供微生物菌种,各级缺(厌)氧区内启动搅拌装置进行搅拌避免产生沉淀。

说明书

一种多级A/O生物膜耦合脱氮除磷水处理方法

技术领域

本发明涉及一种水处理技术,尤其是一种多级A/O与生物膜耦合脱氮除磷水处理方法。

背景技术

我国城镇污水处理厂存在严重的碳源不足问题,根据 2009 年的抽样统计分析,我国城镇污水处理厂BOD5/TN 平均仅为 3.49。碳源不足不仅使TN 达标难度较大,还会造成污泥浓度低、污泥易松散膨胀等问题。

现行的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)对城镇污水处理厂氮、磷的排放提出了更高的要求,城镇污水处理厂一级 A 标准在许多流域和省市提标改造工程中大量实施。随着排放标准的提高,传统活性污泥法为保证足够的硝化时间,只能低污泥浓度限制下,增大反应池容积,造成占地面积增大、基建投资增加。而目前城镇污水处理工艺应用较多的A/O工艺、AAO工艺等,都具有内回流系统,又使造价与运行费用增高。

发明内容

针对上述现有技术不足,本发明要解决的技术问题是:怎样提供一种利用有限的反应池容积,增大处理效果,提高进水碳源利用效果,同时可以降低设备造价成本的脱氮除磷水处理方法。

为了解决上述技术问题,本发明中采用了如下的技术方案:

一种多级A/O与生物膜耦合脱氮除磷水处理方法,其特点在于,采用了如下结构的反应系统,反应系统包括矩形的反应池,反应池内并行等距地相隔设置有3-4个A/O单元形成多级串联结构,每个A/O单元内采用设有过水孔的隔板分隔为缺(厌)氧区和好氧区,缺(厌)氧区和好氧区的容积比为1:2-2:3之间,所述缺(厌)氧区内设置有搅拌装置,好氧区底部设置有曝气装置,好氧区内部设置有孔眼结构的悬浮填料,悬浮填料的体积为所在好氧区容积的35%-50%,上一级A/O单元的好氧区与下一级A/O单元的缺(厌)氧区相连通且形成使污水呈折流的所述多级串联结构,每个A/O单元的缺(厌)氧区均设置有进水管道与进水总管道相连,最后一级A/O单元的好氧区与二沉池相连,二沉池底部通过污泥回流管道连接到第一级A/O单元的缺氧区内,污泥回流管道中设置有污泥回流泵;本方法处理时,采用进水管道将进水总管道的污水分配到各级A/O单元的缺(厌)氧区,其中第一级A/O单元进水比例为40%-60%,后续的A/O单元进水比例依次减小,最后一级A/O单元进水比例为10%-20%,每级A/O单元的污水分别经过该级的缺(厌)氧区和好氧区处理后再进入下一级的A/O单元,在反应池内形成折向绕流,最后从最后一级A/O单元的好氧区流出到二沉池进行沉淀;其中,在A/O单元的好氧区中,通过曝气装置控制好氧区内氧溶解量,使最后一级A/O单元的好氧区内氧溶解量为1.5mg/L-2.5mg/L,前几级好氧区采用微氧曝气,各级溶解氧控制在1.0mg/L以下,并逐级提高;二沉池底部部分污泥回流到第一级和第二级A/O单元的缺(厌)氧区内提供微生物菌种,根据出水硝态氮值确定各级回流量大小,尽量保证第一级缺(厌)氧区的释磷环境,各级缺(厌)氧区内启动搅拌装置进行搅拌避免产生沉淀。

本方法中,反应池主体为串联的多级A/O池(即A/O单元),为节省占地各级之间可以采用折流形式,各级A/O单元容积大致相等。将进水分配至每一级的缺(厌)氧区进入生物反应池,在各级好氧区中装填能附着生物膜的悬浮填料,各级缺(厌)氧区与好氧区通过活动隔板(墙)隔开,污泥回流至第一级缺(厌)氧区,剩余污泥通过管道排除系统控制适当污泥龄。其中所述反应池主体采用3~4级A/O池串联,即在有效利用碳源的同时避免工艺的复杂程度,便于后期运行管理及维护。所述进水分配比调节为第一级进水所占比例大,约为40%~60%,最后一级进水所占比例小,约为10%~20%,降低最后一级出水硝态氮浓度较低,这样可以实现第一级A区的厌氧环境,优化除磷效能。其中所述每级A/O池缺(厌)氧区与好氧区间可用活动隔板(墙)隔开,其容积比可根据实际水质及稳定情况进行调节,体积比在1:2~2:3之间调节,可以充分匹配好硝化与反硝化的过程,每级的缺(厌)氧与好氧区体积比根据水质情况可以做调整。其中,所述好氧区悬浮填料是采用体积小、比表面积大的多孔轻质材料,具有亲水性及通透性,填料被充分地搅拌并与水流混合,而空气流又被充分地分割成细小的气泡,增加了生物膜与氧气的接触和传氧效率。例如可以采用K3型,NATRIX型,AnoxKadnes型等悬浮填料,外形可以是多环形及球形。装填填料体积为好氧池有效容积的35%~50%,这样可以提高系统的硝化菌浓度,提高处理效果。

本方法中,还可以控制适当污泥龄,所述控制适当污泥龄是指通过考虑聚磷菌的世代周期较短,同时生物除磷主要是通过厌氧释磷与好氧过量吸磷,并将磷以聚合态存放在菌体内,通过控制适当污泥龄,定期将高磷污泥排除系统,提高除磷效果。同时好氧区的填料生物膜可保证硝化菌的数量。

本方法中,采用分段进水方式有如下工艺优势:(1)有机物沿反应器均匀分布,负荷均衡,一定程度上缩小了供氧速率与耗氧速率之间的差距,降低能耗,更能充分发挥活性污泥微生物的降解能力;(2)各段缺氧区只进入部分原水,反硝化菌优先利用原水中易降解有机物进行反硝化反应,减少了好氧区异养菌对有机物的竞争,因此反硝化可以最大程度地利用原水碳源。

本方法中采用多级A/O池串联有如下优势:(1)硝化液从各段好氧区直接进入下一段缺氧区,不用设置硝化液内回流设施,简化了工艺流程,节省了动力费用;(2)反硝化出水直接进入好氧区,在一定程度上弥补了硝化反应对碱度的需求,减少碱度物质投加量;(3)缺氧好氧环境交替存在,有效抑制了丝状菌的繁殖生长,防止丝状菌污泥膨胀的发生;(4)对现有水厂的升级改造相对简单,只需将污水改为分段进入主体反应池体,部分池体改为缺氧运行,其它设施无需改动。

本方法中,悬浮填料的装填使微生物在填料表面附着繁殖,形成生物膜。生物膜的生成能在反应池容积不变的情况下提高污泥浓度,减少占地,提高处理能力;有利于原生动物后生动物的生成,延长生物链,促进生物捕食作用,减少剩余污泥;生物膜内部可能形成缺氧环境,适宜反硝化菌的生长,可能出现同步硝化反硝化,提高系统的脱氮效果。

合适的污泥龄控制可以尽快将富含磷的污泥转移出系统,减少磷在系统中的累积,一定程度上提高除磷效果。

综上所述,相比于现有技术,本发明具有以下有益效果:

1、提高碳源的利用率,通过分级进水将有效的碳源用于反硝化脱氮及聚磷菌释磷效果。同时避免过多碳源直接进入好氧区,减少碳源与氧气的直接碳化作用,减少碳源的损失。

2、提高同时脱氮除磷效果,利用在每级好氧区投加填料构建生物膜,增加好氧硝化污泥浓度,在好氧区投配比为35%~50%时,污泥浓度可相应提高20%~30%,可以适当减少好氧区体积。通过污泥龄的控制,将富含磷的污泥转移出系统,提高除磷效果,通过控制第一级和第二级缺(厌)氧区污泥回流量,实现第一级A池的释磷菌释磷厌氧环境。

3、通过对前几级好氧区DO的控制,进行微氧曝气,利用缺(厌)氧区的混合液进入好氧区DO浓度梯度提高氧的转移效率,节省电耗,通过半年多的稳定运行,在前几级好氧区DO控制在1.0mg/L以下,每级硝化效率均达到85%以上,出水氨氮能稳定达到我国城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) 一级A 标准,同时在微氧的条件下,系统能够实现同步硝化反硝化,提高脱氮效果。