申请日2011.01.28

公开(公告)日2011.08.31

IPC分类号C02F9/14

摘要

本实用新型涉及一种自充氧潜流人工湿地污水净化装置,它通过依次设置多个垂直潜流湿地池及相应的集水池,垂直潜流湿地池之间的高度依次降低,通过垂直潜流湿地池之间的高度差和倒“U”型虹吸配水器使垂直潜流湿地池内水体液面按照一定的规律,上下起伏波动。随着内部液面的上升和下降,外部空气被抽吸进入垂直潜流湿地池内部,从而实现大气的复氧。该充氧方式中,空气直接与垂直潜流湿地池内填料上附着的微生物以及填料表面形成的液膜直接进行传氧输送,复氧效率高且无外加能源消耗,解决人工湿地技术由于溶解氧不足而限制系统污染物降解能力的问题,同时通过合理布局湿地结构和填料配伍,达到提高人工湿地系统运行能力,延缓湿地堵塞的目的。

权利要求书

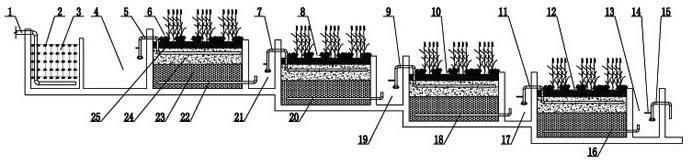

1.一种自充氧潜流人工湿地污水净化装置,其特征在于:它包括进水管(1)、厌氧池(3)、沉淀池(4)、垂直潜流湿地池Ⅰ(6)、垂直潜流湿地池Ⅱ(8)、垂直潜流湿地池Ⅲ(10)、垂直潜流湿地池Ⅳ(12)及出水管(15),进水管(1)的出水端设置在厌氧池(3)的底部,厌氧池(3)内填充有厌氧挂膜填料(2),厌氧池(3)与沉淀池(4)相邻,沉淀池(4)与垂直潜流湿地池Ⅰ(6)通过第一配水管(5)连接,垂直潜流湿地池Ⅰ(6)与集水池Ⅰ(21)通过第一集水管(22)连接,集水池Ⅰ(21)通过第二配水管(7)与垂直潜流湿地池Ⅱ(8)连接,垂直潜流湿地池Ⅱ(8)与集水池Ⅱ(19)通过第二集水管(20)连接,集水池Ⅱ(19)与垂直潜流湿地池Ⅲ(10)通过第三配水管(9)连接,垂直潜流湿地池Ⅲ(10)与集水池Ⅲ(17)通过第三集水管(18)连接,集水池Ⅲ(17)与垂直潜流湿地池Ⅳ(12)通过第四配水管(11)连接,集水池Ⅳ(13)内设置有出水管(15),垂直潜流湿地池Ⅰ(6)、垂直潜流湿地池Ⅱ(8)、垂直潜流湿地池Ⅲ(10)及垂直潜流湿地池Ⅳ(12)结构相同,均从池底到池顶依次设置底层填料层(23)、中层填料层(24)及表层填料层(25),从垂直潜流湿地池Ⅰ(6)到垂直潜流湿地池Ⅳ(12),高度依次降低;第一配水管(5)、第二配水管(7)、第三配水管(9)及第四配水管(11)结构相同,均为倒“U”型虹吸配水管,倒“U”型虹吸配水管的进水口为喇叭口,进水口上设置有虹吸破坏口(26),出水管(15)的进水口为喇叭口,其上设置有虹吸破坏孔(14)。

2.根据权利要求1所述的自充氧潜流人工湿地污水净化装置,其特征在于:所述的第一配水管(5)、第二配水管(7)、第三配水管(9)及第四配水管(11)分别设置在垂直潜流湿地池Ⅰ(6)、垂直潜流湿地池Ⅱ(8)、垂直潜流湿地池Ⅲ(10)及垂直潜流湿地池Ⅳ(12)的中层填料层(24)内,第一集水管(22)、第二集水管(20)、第三集水管(18)及第四集水管(16)分别设置在垂直潜流湿地池Ⅰ(6)、垂直潜流湿地池Ⅱ(8)、垂直潜流湿地池Ⅲ(10)及垂直潜流湿地池Ⅳ(12)的底层填料层(23)内。

3.根据权利要求1所述的自充氧潜流人工湿地污水净化装置,其特征在于:所述的第一配水管(5)、第二配水管(7)、第三配水管(9)及第四配水管(11)上均设置有配水孔(28)。

4.根据权利要求1所述的自充氧潜流人工湿地污水净化装置,其特征在于:所述的第一集水管(22)、第二集水管(20)、第三集水管(18)及第四集水管(16)结构相同,其上均设置有集水孔(29)。

5.根据权利要求1所述的自充氧潜流人工湿地污水净化装置,其特征在于:所述的第一配水管(5)、第二配水管(7)、第三配水管(9)及第四配水管(11)上均设置有配水调节阀(27)。

6.根据权利要求1所述的自充氧潜流人工湿地污水净化装置,其特征在于:所述的垂直潜流湿地池Ⅰ(6)与垂直潜流湿地池Ⅱ(8)之间的高度差、垂直潜流湿地池Ⅱ(8)与垂直潜流湿地池Ⅲ(10)之间的高度差、垂直潜流湿地池Ⅲ(10)及垂直潜流湿地池Ⅳ(12)之间的高度差均为600~800mm。

说明书 [支持框选翻译]

自充氧潜流人工湿地污水净化装置

技术领域:

本实用新型属于污水净化处理技术领域,具体涉及一种利用水位差势能和虹吸原理对人工湿地进行自动复氧的新型垂直潜流人工湿地污水净化装置。

背景技术:

人工湿地技术是20世纪七十年代发展开来的一种新型污水处理工艺,具有高效、低耗、低成本及运行管理简便等特点。目前已经广泛应用于生活污水处理、农村面源污染治理以及垃圾渗滤液处理等方面。

人工湿地技术去除污染物的主要机理是利用湿地内部微生物降解有机污染物,植物截流和填料吸附等方面作用相对有限。其除氮机理主要是利用湿地内部微生物的硝化和反硝化作用,通过硝化作用将氨态氮(NH4+-N)转化为硝态氮和亚硝态氮(N03-N和N02-N),这个过程是氧化过程,需要氧气参与;通过反硝化作用将N03-N和N02-N转化为N2,这个过程需要厌氧环境。已有的研究表明,传统湿地技术脱氮效果不能令人满意的主要原因在于湿地内部好氧环境不足限制了硝化反应。

目前已有的人工湿地增氧方式有以下几种:1)预处理阶段进行曝气充氧;2)采用空气压缩机通过管道向湿地内部充氧;3)湿地内部安装配气管路,进行自然通气。这三种方式实际工程应用中均有不足,主要表现在效率不高,机械增氧增加了成本,设备工艺复杂,工艺难以实现稳定高效运行。

实用新型内容:

综上所述,为了克服现有技术问题的不足,本实用新型提供了一种自充氧潜流人工湿地污水净化装置,它通过垂直潜流湿地池之间的高度差和倒“U”型虹吸配水器使垂直潜流湿地池内水体液面按照一定的规律,上下起伏波动。随着内部液面的上升和下降,外部空气被抽吸进入垂直潜流湿地池内部,从而实现大气的复氧。该充氧方式中,空气直接与垂直潜流湿地池内的填料上附着的微生物以及填料表面形成的液膜直接进行传氧输送,复氧效率高且无外加能源消耗,从而解决人工湿地技术由于溶解氧不足而限制系统污染物降解能力的问题,同时通过合理布局湿地结构,达到提高人工湿地系统运行能力,延缓湿地堵塞的目的。

为解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是这样实现的:

一种自充氧潜流人工湿地污水净化装置,其特征在于:它包括进水管、厌氧池、沉淀池、垂直潜流湿地池Ⅰ、垂直潜流湿地池Ⅱ、垂直潜流湿地池Ⅲ、垂直潜流湿地池Ⅳ及出水管,进水管的出水端设置在厌氧池的底部,厌氧池内填充有厌氧挂膜填料,厌氧池与沉淀池相邻,沉淀池与垂直潜流湿地池Ⅰ通过第一配水管连接,垂直潜流湿地池Ⅰ与集水池Ⅰ通过第一集水管连接,集水池Ⅰ通过第二配水管与垂直潜流湿地池Ⅱ连接,垂直潜流湿地池Ⅱ与集水池Ⅱ通过第二集水管连接,集水池Ⅱ与垂直潜流湿地池Ⅲ通过第三配水管连接,垂直潜流湿地池Ⅲ与集水池Ⅲ通过第三集水管连接,集水池Ⅲ与垂直潜流湿地池Ⅳ通过第四配水管连接,垂直潜流湿地池Ⅳ通过第四集水管与集水池Ⅳ连接,集水池Ⅳ内设置有出水管,垂直潜流湿地池Ⅰ、垂直潜流湿地池Ⅱ、垂直潜流湿地池Ⅲ及垂直潜流湿地池Ⅳ结构相同,均从池底到池顶依次设置底层填料层、中层填料层及表层填料层,从垂直潜流湿地池Ⅰ到垂直潜流湿地池Ⅳ,高度依次降低;第一配水管、第二配水管、第三配水管及第四配水管结构相同,均为倒“U”型虹吸配水管,倒“U”型虹吸配水管的进水口为喇叭口,进水口上设置有虹吸破坏口,出水管的进水口为喇叭口,其上设置有虹吸破坏孔。

进一步,所述的第一配水管、第二配水管、第三配水管及第四配水管分别设置在垂直潜流湿地池Ⅰ、垂直潜流湿地池Ⅱ、垂直潜流湿地池Ⅲ及垂直潜流湿地池Ⅳ的中层填料层内,第一集水管、第二集水管、第三集水管及第四集水管分别设置在垂直潜流湿地池Ⅰ、垂直潜流湿地池Ⅱ、垂直潜流湿地池Ⅲ及垂直潜流湿地池Ⅳ的底层填料层内。。

进一步,所述的第一配水管、第二配水管、第三配水管及第四配水管上均设置有配水孔。

进一步,所述的第一集水管、第二集水管、第三集水管及第四集水管结构相同,其上均设置有集水孔。

进一步,所述的第一配水管、第二配水管、第三配水管及第四配水管上均设置有配水调节阀。

进一步,所述的垂直潜流湿地池Ⅰ与垂直潜流湿地池Ⅱ之间的高度差、垂直潜流湿地池Ⅱ与垂直潜流湿地池Ⅲ之间的高度差、垂直潜流湿地池Ⅲ及垂直潜流湿地池Ⅳ之间的高度差均为600~800mm。

本实用新型的有益效果为:

1、本实用新型是通过垂直潜流湿地池之间的高度差和倒“U”型虹吸配水器及虹吸破坏口使垂直潜流湿地池内水体液面按照一定的规律,上下起伏波动。随着内部液面的上升和下降,外部空气被抽吸进入垂直潜流湿地池内部,从而实现大气的复氧。该充氧方式中,空气直接与垂直潜流湿地池内的填料上附着的微生物以及填料表面形成的液膜直接进行传氧输送,复氧效率高且无外加能源消耗,从而解决人工湿地技术由于溶解氧不足而限制系统污染物降解能力的问题,同时通过合理布局湿地结构,达到提高人工湿地系统运行能力,延缓湿地堵塞的目的。

2、本实用新型的多个垂直潜流湿地池依次串联布置,且垂直潜流湿地池之间存在高度差,这样污水在本实用新型中经过多次厌氧和好氧环境更替,提高了本实用新型的脱氮能力,不同的垂直潜流湿地池内可填充不同的填料,增加人工湿地的污水处理能力。

3、本实用新型可根据污水内包含的污染物负荷及污染物特征进行灵活调整,通过增加垂直潜流湿地池的数量,在垂直潜流湿地池内填充不同的填料来增强人工湿地的净化能力,提高净化后水体质量。具有结构简单,适应性强的特征。