钱塘江流域某印染工业园区污水厂处理量为30×104m3/d,处理对象以印染生产废水为主,具有水量大、水质变化大、工业废水比例高、B/C值低、处理难度大等特点。目前采用传统城镇污水处理工艺,但不可避免地出现了处理效果差、运行效率低、经济成本高等缺点。为满足出水水质不断提高的要求而实施的技术改造,也存在处理难度大、投资成本高等不利因素。为解决提标减排问题,在小试基础上,采用间歇膨胀水解+好氧+脱色混凝组合工艺在该工业园区污水处理厂进行了中试,并取得了理想效果,为进行提标改造提供了解决方案。

1、材料与方法

1.1 试验水质

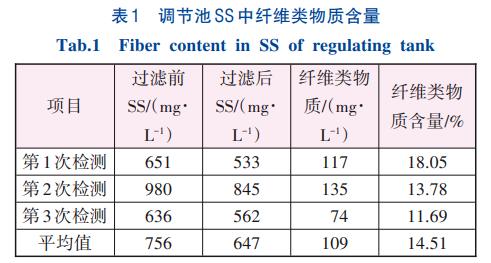

试验用水取自厂区调节池,中试设计处理量为40m3/d。进水主要为印染和化工废水等,主要水质指标如下:水温为23.7~40.5℃,pH为8.92~11.82,COD为776.6~1413.6mg/L,BOD5为173.1~425.1mg/L,SS为398~1200mg/L。在测定SS中纤维类物质含量时,先采用超声波破碎,经150目筛过滤以后进行检测,具体结果见表1。

进水水质波动较大,具有碱度、温度、SS、COD高,B/C值低的特点,进水SS中纤维类物质的含量占15%左右。

1.2 试验流程

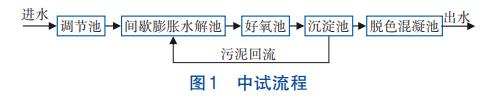

污水处理厂目前采用调节池+初沉池+水解池+好氧池+混凝澄清池工艺,考虑到原工艺COD去除率低、物化工艺污泥量大的不足,在小试基础上,中试采用间歇膨胀水解池(采用脉冲布水,使底部污泥处于周期性的膨胀-收缩状态)和新型脱色混凝剂(以二乙烯三胺、环氧氯丙烷、硫酸铝为原料制得)为主体的高效、低污泥产量关键技术,试验流程如图1所示。

调节池废水经过提升后进入间歇膨胀水解池,在兼氧状态下利用微生物将难降解有机物分解成小分子物质,并对回流污泥进行减量化;然后进入好氧池,通过微生物好氧反应去除绝大部分的有机物,把有机物氧化为CO2和H2O;好氧池出水进入沉淀池,进行泥水分离,同时污泥回流至间歇膨胀水解池;出水进入脱色混凝池,向其中投加新型脱色混凝剂,以进一步去除废水中的剩余有机物和色度。

1.3 分析项目及方法

COD采用重铬酸钾法测定,pH采用pH仪测定,NH3-N采用纳氏试剂分光光度法测定,TP采用钼酸铵分光光度法测定,SS采用重量法测定,色度采用稀释倍数法测定。

2、结果与讨论

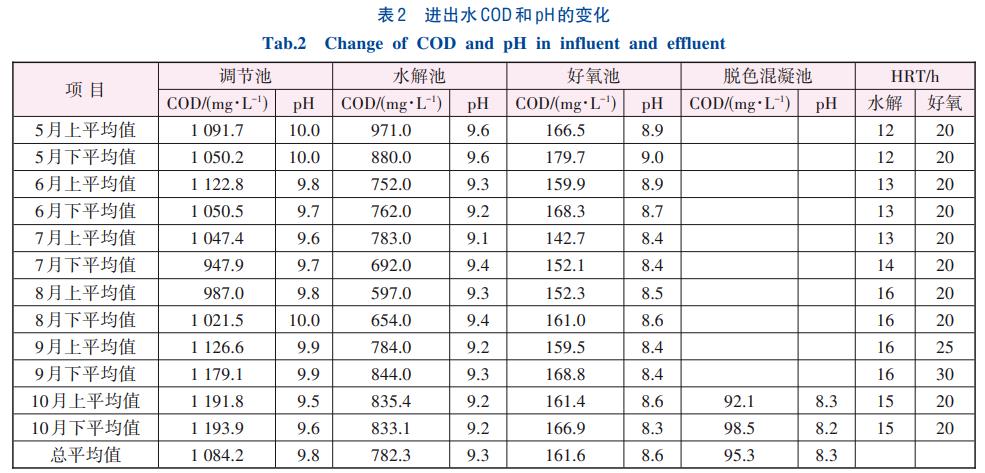

2.1 COD和pH的变化

中试运行时间从4月中旬持续到10月底,各工段进出水COD和pH的变化见表2。可知,总COD去除率为91.2%,达到了预期目的。水解池COD去除率达到27.9%,pH下降0.5,说明废水在水解池中发生了酸化。但由于印染废水中碱度含量较高,具有一定的缓冲作用,pH平均值仍维持在9以上。好氧池COD去除率达到79.3%,脱色混凝池COD去除率达到41.0%,说明生化出水中显色物质主要为水溶性好、难生物降解的污染物,采用新型脱色混凝剂能发挥其与亲水性阴离子污染物结合共沉淀的功能,达到同时降低COD和色度的目的。

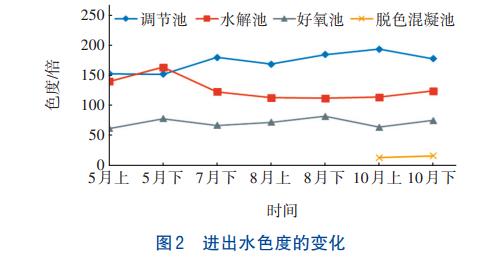

2.2 色度的变化

进出水色度的变化如图2所示。可知,水解池的脱色效果先短暂下降后逐渐提升,最后趋于稳定,说明其生物群落结构已逐渐发生适应性变化。经好氧处理后,疏水性染料和易降解物质基本被去除。新型脱色混凝剂能有效去除废水中的残余亲水性染料,以进一步降低废水的色度。水解池、好氧和脱色混凝池的脱色率分别为26.6%、44.1%和79.6%,总脱色率达到91.6%。

2.3 NH3-N和TP的变化

试验期间,调节池出水TP和NH3-N分别为10.20和38.98mg/L,水解池出水TP和NH3-N分别7.69和43.24mg/L,好氧池出水TP和NH3-N分别为4.61和9.73mg/L,脱色混凝池出水TP和NH3-N分别为0.44和11.52mg/L。分析发现,进水C/N值较高,其主要通过生化合成作用去除废水中的NH3-N。如需进一步提升对NH3-N的去除效果,需延长好氧生化停留时间或者投加填料以提升生化系统中硝化菌数量和硝化负荷。由于工艺流程中无厌氧池,生物除磷效果一般。经生化处理后使用新型脱色混凝剂,发现对TP的去除效果明显提升,说明生化过程中颗粒态和有机态磷已转化为溶解态的磷酸盐。

2.4 BOD5和B/C的变化

试验期间,调节池出水BOD5和B/C值分别为307.1mg/L和0.278,水解池出水BOD5和B/C值分别为247.5mg/L和0.309,好氧池出水BOD5和B/C值分别为15.6mg/L和0.087。分析发现,水解池出水BOD5有小幅下降,平均去除率为19.42%,而B/C值平均有11.2%的增幅,可生化性明显提高。说明难降解有机物通过微生物的水解酸化作用转化为可降解的小分子物质,提高了可生化性。

2.5 SS、污泥浓度和污泥量分析

调节池出水SS平均值为808.2mg/L(第1批次为980mg/L、第2批次为636.4mg/L),SS中无机成分(经600℃煅烧1h后测定灰分)比例的平均值为71.82%(第1批次为69.73%、第2批次为73.90%),SS中纤维及大颗粒比例的平均值为12.74%(第1批次为13.78%、第2批次为11.69%)。

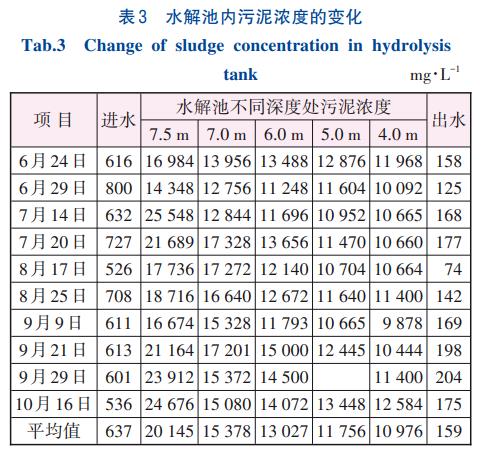

水解池内污泥浓度的变化见表3。可知,间歇膨胀水解池底层污泥浓度明显高于悬浮层,这是由于采用了底部脉冲式布水方式,使底部污泥处于周期性的膨胀-收缩状态。底层污泥浓度总体逐渐升高,悬浮层污泥浓度变化幅度不大。水解池污泥浓度处于10~20g/L区间能够保持比较好的运行状态。进水SS中无机成分占比为72.25%,水解池7.5、7.0、6.0、5.0、4.0m处污泥中的无机成分占比分别为52.68%、52.56%、60.10%、59.81%、57.81%。可知,无机物和纤维类物质在反应器中被截留并不断累积,纤维素生化降解性差,其多官能团和丝状结构会导致污泥絮体结构和性能的变化,因此要保持水解池污泥的活性需定期进行污泥回流和排泥,以维持污泥的活性状态。

水解池排泥量为404mg/L,脱色混凝池排泥量为130.8mg/L,总污泥量为534.8mg/L,约为现有系统污泥量的80.7%。说明好氧生化污泥回流至水解池后,厌氧、好氧交替环境使分解代谢与合成代谢分离,根据能量解偶联理论造成污泥减量。

2.6 不同药剂去除效果对比分析

当聚合氯化铝(PAC)投加量为60mg/L时,出水COD为137mg/L、色度为50倍;当脱色混凝剂投加量为57.5mg/L、PAC投加量为40mg/L时,出水COD为88mg/L、色度为20倍;当脱色混凝剂投加量为57.5mg/L、聚丙烯酰胺(PAM)投加量为8mg/L时,出水COD为84mg/L、色度为16倍。不同药剂投量下都出现了分层沉淀现象,说明沉淀效果较好。分析发现,脱色混凝剂+PAC、脱色混凝剂+PAM的COD和色度去除效果明显优于单独PAC的。可见,由于作用机理不同,有机脱色混凝剂比无机混凝剂具备更好的亲水性阴离子污染物去除能力。考虑到污泥产量,最佳加药组合为脱色混凝剂+PAM。

2.7 与厂区原有工艺处理效果对比分析

厂区原有初沉池的出水COD为866.1mg/L,水解池为789.8mg/L,好氧池为150.2mg/L,混凝澄清池为133.8mg/L。中试期间,间歇膨胀水解池出水COD为782.0mg/L,好氧池为161.6mg/L,脱色混凝池为95.3mg/L。可见,采用间歇膨胀水解+好氧+脱色混凝组合工艺处理后,出水水质能够达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)一级标准。由于间歇膨胀水解池具有污泥浓度高、具备污泥回流消化能力等特点,其替代初沉池可达到同样的处理效果,且停留时间更短、污泥产量更小。新型脱色混凝剂替代传统混凝剂具有更好的COD和色度去除效果。

3、结论

①采用间歇膨胀水解+好氧+脱色混凝组合工艺对钱塘江流域某集中式工业园区污水处理厂进行了提标改造,并取得了理想效果。在进水COD为1084.2mg/L、色度为173倍、TP为10.20mg/L和NH3-N为38.98mg/L的条件下,出水COD为95.3mg/L、色度为14.5倍、TP为0.44mg/L、NH3-N为11.52mg/L,达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)一级标准。

②间歇膨胀水解池对COD的去除率为27.9%,而B/C值有11.2%的增幅,可生化性明显提高。替代初沉池可达到同样的COD去除效果,同时还具有停留时间短、污泥量小等特点,污泥量约为现有系统的80.7%,说明水解池对进水SS和回流污泥具有明显的消化作用。

③脱色混凝池的脱色率为79.6%,COD去除率为41.0%,采用新型脱色混凝剂替代传统混凝剂具有更好的色度和COD去除效果。(来源:浙江省生态环境科学设计研究院,国家环境保护水污染控制工程技术<浙江>中心,浙江省环境污染控制技术研究重点实验室)