申请日2013.08.18

公开(公告)日2013.11.27

IPC分类号C02F9/14

摘要

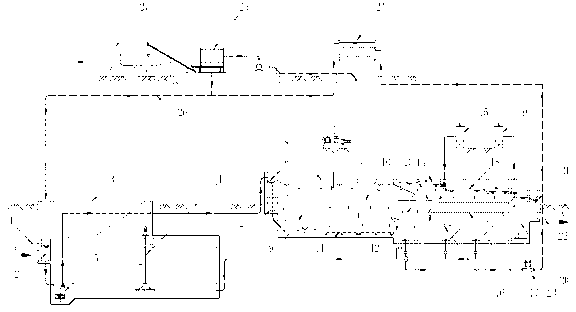

本发明提出的小型污水处理水解气提沉淀工艺方法,其步骤为:地下污水→集成化的厌氧水解酸化调节提升泵池→Z型气提回流两级沉淀一体化污水处理池→达标排放。本发明采用厌氧水解酸化调节提升泵池替代了多种常规和非常规预处理综合工序,用Z型气提回流两级沉淀一体化污水处理池替代了A/O活性污泥法的细格栅沉砂池、A/O生化反应池、硝化液内回流泵池、二次沉淀池、污泥内回流和外回流泵池、混凝反应池和斜管沉淀池、接触消毒池等工序。本发明优点在于:占地小投资省、药耗少排泥少、能耗低成本低、水质稳定可控、运行管理简便,特别适合于1万吨/日及以下规模污水脱氮除磷的高效率紧凑化处理。

权利要求书

1.小型污水处理水解气提沉淀工艺方法,其特征在于:包含如下步骤:

⑴ 污水经过集成的粗格栅除渣后进入厌氧水解酸化调节提升泵池,污水由立式低速伞形搅拌器与池内厌氧污泥搅拌混合,实现水质水量调节处理、厌氧除磷预处理、水解酸化改性预处理和污泥厌氧消化减量化与稳定化处理;

⑵ 经步骤⑴处理后,再由污水提升泵提升到Z型气提回流两级沉淀一体化污水处理池,做进一步的预处理、生化处理和物化处理;

⑶ 处理污水经细格栅再次拦截细渣、平流沉砂渠去除可沉颗粒砂粒后,进入前置缺氧区进行反硝化脱氮处理,之后进入曝气区进行好氧处理,好氧处理产物硝化液通过曝气气提作用从上层液面又自动回流到缺氧区进行反硝化脱氮处理,如此反复循环,生物脱氮和生物除磷完毕后进入澄清回流区做下一步处理;

⑷ 澄清回流区上层澄清液经澄清集水槽进入斜管/板沉淀区,进行化学除磷和混凝沉淀协同处理;中层澄清活性污泥经与水平面式气提微动力回流器从上方回流到曝气区再利用;底层污泥一部分重力回流到厌氧水解调节提升泵池,另一部分经剩余污泥泵提升到污泥斜板浓缩储泥池;

⑸ 污泥斜板浓缩储泥池的浓缩污泥,经隔膜压榨机深度脱水处理后泥饼外运处置;

⑹ 对澄清液投加复合硅藻土改性水处理药剂,经过L型水力混合起旋器的水力混合与起旋作用,形成悬浮污泥层并发生接触絮凝反应而沉淀,沉淀污泥全部重力回流到厌氧水解调节提升泵池,上层清水经沉淀集水槽收集到出水消毒系统;

⑺ 清水经接触消毒渠持续接触消毒,通过明渠监测和流量计量,最后经出水管排出。

说明书

小型污水处理水解气提沉淀工艺方法

技术领域

本发明涉及一种小型化污水处理工艺,特别是同时利用水解原理、气提 原理和两级沉淀原理,实现高效率脱氮除磷和紧凑化设计的小型污水处理水 解气提沉淀工艺方法。

背景技术

常规的污水处理方法是以生化法为主,即活性污泥法和生物膜法两大类, 其中活性污泥法是目前世界各国应用最广泛的一种二级生物处理工艺。早先 活性污泥法工艺主要是去除有机污染物,目前已全面进入到既要去除有机污 染物,又要脱氮除磷的工艺阶段。活性污泥法脱氮除磷工艺原理都基本类似, 但表现形式有多种,目前较常用的有A/A/O工艺、UCT工艺、改良型卡鲁塞 尔(Carrousel)氧化沟工艺、AB法工艺、SBR工艺、CAST工艺、Unitank工 艺、MBR工艺、MSBR工艺等。常规活性污泥法工艺大多先要经过粗格栅、提 升泵房、细格栅、沉砂等预处理或/和初次沉淀池沉淀的一级处理,然后进 入曝气池进行二级生化处理,之后进入二次沉淀池进行泥水分离,分离后的 清水经消毒后排放,沉淀污泥则通过回流泵回到曝气池中再利用,少部分污 泥作为剩余污泥进行浓缩脱水处置。

上述已经很复杂的常规工艺,还要加上脱氮除磷功能,因而总体工艺变 得异常复杂,流程更长,处理构筑物更多。对于大规模污水处理来说,尚可 接受;对于小规模来讲,照搬上述做法就既不经济也不合理,因此,必须寻 找到适合小规模污水处理的活性污泥法脱氮除磷新工艺。

针对小规模污水处理,发明专利《双面导流式生物法污水处理技术及其 污水处理设备》(申请号ZL98121863.6,以下简称现有技术1),其设备由缓 冲槽、曝气池、沉降池等组成,该设备为较深的锥斗形,宽度比例不足,受 结构形状和锥底坡度所限,不仅不能放大到100~10000吨/日的常用小规模, 而且只能去除有机污染物和氨氮,该设备的运行原理决定了其不能脱氮(总 氮)更无法除磷,出水水质氮磷指标不符合我国现行的国家排放标准,因而 不是污水脱氮除磷的工艺。

发明专利《双面导流水力循环澄清式污水处理方法》(申请号 ZL200610124503.5,以下简称现有技术2),该方法构筑物和设备较多,流程 较长,污水需要两级提升,污泥泵多,污泥需要从池中抽取,系统能耗高, 排泥效果差;其进水调节池水位通常应该位于地面下较低处,调节池与其双 面导流池水位高差实际较大,因而两池合建在工程上较不合理;现有技术2 采用的双面导流池为现有技术1的技术与设备(见现有技术2说明书正文第1 页倒数第4行);随后,现有技术2对自身双面导流池进行改进申请并获批准 的发明专利《强制回流的双面导流式污水处理池》(申请号ZL200610125119.7, 以下简称现有技术3),其处理效果仍然不能令人满意,该污水处理池出水并 不清澈透明,该池改进后在末端设置了过滤层进一步过滤,然而过滤层在运 行时很快就会堵塞,却无过滤层反冲洗装置,实际使用中无法清除堵塞而难 以正常运行;除上述之外,该污水处理方法以及随后改进的池型均缺失沉砂 工序,易导致污水中砂粒沉积在系统中而带来设备磨损和淤积等不利影响; 该污水处理方法也缺乏生物除磷功能,完全依靠硅藻土处理剂吸附除磷,因 而加药量大;其紫外消毒器也难于与圆锥形的水力循环澄清池合建;还有, 该方法采用常规的污泥浓缩池和常规的板框压滤机,污泥脱水后含水率达不 到国家新的污泥含水率处置标准。因此,上述多种缺陷导致该方法及其主体 污水处理池的实际处理效果、系统工程投资、运行成本等,难以满足现阶段 和今后小型污水脱氮除磷的实际需要。

发明专利申请《一种污水生化处理一体化装置、系统及工艺》(公开号CN 102923908A,公开日2013.2.13),基本能适应1500吨/日及以下规模的小型 污水脱氮除磷需要,但该装置与方法难以继续放大到1600~10000吨/日, 且脱氮除磷效果需要进一步提高。主要原因是该装置继续放大后,斜向导流 隔板将会进一步向上斜向延长,致使更加远处的污泥缺乏水平方向的动力难 以到达垂直气提回流组件附近来,会出现污泥回流不及时带来的污泥失去活 性上浮、厌氧产气上浮或死亡腐化上浮等问题,继而严重影响出水水质;同 时,该装置因体积小使得垂直气提回流组件一侧全部为曝气生化区,没有可 以利用污水自身碳源的前置缺氧反硝化区,只能依靠颗粒污泥内部缺氧反硝 化和垂直气提回流组件另一侧后置的缺乏碳源的缺氧反硝化,因而脱氮效果 还有进一步提升的空间;另外,沉淀组件下方的药剂絮凝反应不充分不均匀, 使得药剂用量较多,规模放大后下层配水效果变差,因而除磷效果和其它残 余污染物去除效果还有进一步提升的空间。另外,该方法中厌氧调节池中未 见搅拌器,砂粒易沉积在该池中,回流污泥也容易沉淀下来,致使水质均质 与泥水混合难以达到预期效果;该方法中气提回流循环池与消毒设施、出水 明渠计量槽均独立建设,从进水到出水共4个流程构筑物,占地相对较大, 投资相对略高;该方法中还缺乏污泥作为污水处理的重要组成内容。因此, 该方法本身需要进一步完善与创新改进。

发明内容

基于上述背景和各项公知技术的诸多不足,加上1万吨/日及以下规模 的小型污水脱氮除磷处理的迫切需要,使得本发明申请应运而生。本发明除 了已解决上述各种不足外,还集成了系统前端的厌氧水解酸化调节提升泵池, 以及系统末端的接触消毒渠和出水明渠流量计,使得系统流程更为简化,污 水处理全系统仅有2个水处理构筑物:一个是位于地下的厌氧水解酸化调节 提升泵池,一个是位于地上的Z型气提回流两级沉淀一体化池。其余为污泥 处理系统及设备间和办公、库房等。

本发明的目的,是提出一种能够切实满足脱氮除磷要求及各项水质指标 稳定达标的、简便的、高效的、经济的、集约化的小型污水处理水解气提沉 淀工艺方法。

本发明小型污水处理水解气提沉淀工艺方法,包含如下步骤:

⑴污水经过集成的粗格栅除渣后进入厌氧水解酸化调节提升泵池,污水 由立式低速伞形搅拌器与池内厌氧污泥搅拌混合,实现水质水量调节处理、 厌氧除磷预处理、水解酸化改性预处理和污泥厌氧消化减量化与稳定化处理。

⑵经步骤⑴处理后,再由污水提升泵提升到Z型气提回流两级沉淀一体 化污水处理池,做进一步的预处理、生化处理和物化处理。

⑶处理污水经细格栅再次拦截细渣、平流沉砂渠去除可沉颗粒砂粒后, 进入前置缺氧区进行反硝化脱氮处理,之后进入曝气区进行好氧处理,好氧 处理产物硝化液通过曝气气提作用从上层液面又自动回流到缺氧区进行反硝 化脱氮处理,如此反复循环,生物脱氮和生物除磷完毕后进入澄清回流区做 下一步处理。

⑷澄清回流区上层澄清液经澄清集水槽进入斜管/板沉淀区,进行化学 除磷和混凝沉淀协同处理;中层澄清活性污泥经水平面式气提微动力回流器 从上方回流到曝气区再利用;底层污泥一部分重力回流到厌氧水解调节提升 泵池,另一部分经剩余污泥泵提升到污泥斜板浓缩储泥池。

⑸污泥斜板浓缩储泥池的浓缩污泥,经隔膜压榨机深度脱水处理后泥饼 外运处置。

⑹对澄清液投加复合硅藻土改性水处理药剂,经过L型水力混合起旋器 的水力混合与起旋作用,形成悬浮污泥层并发生接触絮凝反应而沉淀,沉淀 污泥全部重力回流到厌氧水解调节提升泵池,上层清水经沉淀集水槽收集到 出水消毒系统。

⑺清水经接触消毒渠持续接触消毒,通过明渠监测和流量计量,最后经 出水管排出。

本发明利用创新技术手段实现上述目的。首先是利用创新的厌氧水解酸 化调节提升泵池,替代了常规工艺的粗格栅、水泵前池、提升泵房和初次沉 淀池等,并将位于地下的“水泵前池”容积创造性地扩大,配合重力外回流 污泥以及设置近年来的新型装备伞形搅拌器,将通常意义的单一功能调节池、 水解酸化池、污泥厌氧消化池、厌氧反应A(Anaerobic)池、水泵前池等功 能有机结合在一起,实现进水水质与水量的均衡调节、污泥厌氧消化减量化 与稳定化、聚磷菌在厌氧环境下充分释放磷而为后续好氧环境下充分吸收磷 打好基础、污水在污泥厌氧菌作用下发生水解酸化反应后可生化性得到明显 改善的四重功能和目的。第二是利用同时申请的Z型气提回流两级沉淀一体 化污水处理池,替代了常规工艺的细格栅、沉砂池、A/O生化池、内回流泵 池、二沉池、污泥外回流泵池、混凝沉淀池、接触消毒池和出水计量管渠等, 使得占地极为紧凑,水头损失减少一半,活性污泥浓度提高一半或以上,处 理效率大为提高,土建和设备工程量明显减少,电耗药耗降低,污泥产生量 减少,综合经济效益显著。第三,污泥处理是污水处理的一部分,本发明首 次创新性地在小型污水处理中利用污泥斜板浓缩技术实现动态高效短时浓 缩,避免污泥中磷的厌氧释放,也显著降低了浓缩后污泥的含水率,与厌氧 水解酸化调节提升泵池配合提高了生物除磷的能力,减少了化学除磷药剂使 用量,加上采用了复合硅藻土改性水处理药剂以及高干度的隔膜压榨机,使 得最终泥饼含水率达到了国家新的污泥含水率处置标准。第四,巧妙利用工 程实际中存在的自然高差,利用重力作用节省了污泥外回流泵,利用水力作 用节省了加药机械混合搅拌器,利用平面上的巧妙布置实现空间功能上的有 效衔接。

本发明采用的Z型气提回流两级沉淀一体化污水处理池8,包括矩形池体, 池体内划分为缺氧区9、曝气区10、澄清回流区12、斜管/板沉淀区17和接 触消毒渠20,在澄清回流区12和斜管/板沉淀区17之间设置有Z形隔墙; 在澄清回流区12内中部上方位置设置有水平满铺安装的面式气提微动力回流 器13;在斜管/板沉淀区17下层设置有L型水力混合起旋器16。

所述面式气提微动力回流器13,包括进气管1301、端头封闭的吸泥管 1302、四周密闭箱体1303、空气喷头1304、立管弯头1305、回流斜管1306、 回流穿墙管1307和池外压缩空气控制装置1308;所述端头封闭的吸泥管1302 呈纵横联通设置,各端头封闭的吸泥管1302位于同一水平面,各端头封闭的 吸泥管1302上均匀分布多个进泥小孔1309;在端头封闭的吸泥管1302的整 体中部位置设有四周密闭箱体1303,四周密闭箱体1303内设单个或多个与进 气管1301相连通的空气喷头1304,四周密闭箱体1303顶部和立管弯头1305 的一端相连;所述立管弯头1305的另一端依次连有回流斜管1306和回流穿 墙管1307,所述回流穿墙管1307的出口管底略低于水面或与水面持平;所述 池外压缩空气控制装置1308和进气管1301相连通。所述端头封闭的吸泥管 1302任意处管道截面面积,大于该截面所服务的进泥小孔面积之和。所述端 头封闭的吸泥管1302的水平淹没深度小于所在池深的二分之一。

所述L型水力混合起旋器16,包括进水口立管1601、分水箱1602和附 壁斜管1604,所述进水口立管1601经分水箱1602分流后分别依次与两边的 水平管段和附壁斜管1604相连,附壁斜管1604又和带有异径喷嘴1607的L 形弯管1606相连通,所述两个L形弯管1606呈非对称布置。所述分水箱1602 内设双层穿孔板1603,双层穿孔板1603的孔口错开设置。所述附壁斜管1604 内设1~3级螺旋固定叶片1605,每级由1~3片相互搭接且空间垂直的固定 叶片组成,使水流发生螺旋前进;相邻级螺旋固定叶片1605之间保持一定距 离。所述两L形弯管1606末端的异径喷嘴1607位于同一个水平面上并相隔 一定距离,两异径喷嘴1607的喷出方向呈90°垂直。

本发明通过前述四个方面的技术创造性、先进性与实用性手段,以及通 过采用发明人发明创新的先进技术装备,较圆满地实现了本发明的目的。

本发明的工作过程与原理是这样的。污水一般在地下几米深处,进水首 先需要经过粗格栅拦渣,去除较大尺寸杂质后,进入厌氧水解酸化调节提升 泵池内,在伞形搅拌器的搅拌混合作用下,污水与池内污泥充分混合,经过 2.5~8h的厌氧作用,获得水质与水量的均衡调节;实现污泥在厌氧菌作用下 的消化减量化与稳定化;使得污泥聚磷菌在厌氧环境下充分释放磷而为后续 好氧环境下充分吸收磷打好基础,以利于后续好氧生化处理顺利实现生物除 磷功能,即实现A/A/O生化反应的第一个A(Anaerobic)段厌氧功能;并 使得污水中难降解大分子有机污染物在污泥厌氧菌作用下发生水解酸化反应 后,可生化性得到明显改善以利于后续的缺氧(A)和好氧(O)生化降解。 之后,再由污水提升泵提升到细格栅再次拦截细渣,经平流沉砂渠去除可沉 颗粒砂粒后,进入缺氧区和曝气区进行生化处理。

在前置缺氧区内,反硝化菌在缺氧环境下利用污水中碳源完成快速高效 脱氮反应,硝化液则来自后续的曝气区。然后,污水在总体推流作用下进入 到曝气区进行好氧生化反应,在活性污泥微生物作用下完成有机污染物降解、 氨化硝化和生物除磷。硝化反应产物硝化液在底层曝气器气泡上升流的气提 作用下,又从上层液面自动回流到缺氧区进行反硝化脱氮反应,最终生成氮 气(N2)溢出到大气,如此反复循环,实现了污水的充分脱氮、污染物降解和 生物除磷的目的。在缺氧区和曝气区生化处理完毕后的泥水混合液进入澄清 回流区。澄清回流区上层的澄清液经澄清集水槽溢出;中层澄清活性污泥由 水平安装的面式气提微动力回流器回流至曝气区和缺氧区再利用,又是如此 反复循环获得高浓度颗粒活性污泥;底层活性较差污泥则通过剩余污泥管排 出,该污泥一部分重力回流到厌氧水解酸化调节提升泵池以补充厌氧水解酸 化调节提升泵池内的污泥,另一部分经剩余污泥泵提升到污泥斜板浓缩储泥 池,实现生物除磷富磷污泥从系统中排除的目的。污泥斜板浓缩储泥池的浓 缩污泥,经隔膜压榨机深度脱水处理后泥饼外运处置。

经过自然澄清处理的澄清液进入斜管/板沉淀区,通过复合药剂投加系 统喷淋加药和跌水等形式的水力混合,在复合硅藻土改性水处理药剂作用下 进行化学除磷和协同混凝沉淀处理。澄清液经L型水力混合起旋器的水力作 用,实现斜管/板下部的悬浮污泥层缓慢旋转继而发生充分的接触絮凝反应 而沉淀,残余的细小颗粒污染物将在位于中层的斜管/板中进一步沉淀去除, 斜管/板沉淀区的沉淀污泥全部重力回流到厌氧水解酸化调节提升泵池,亦 作为厌氧水解酸化调节提升泵池内的补充污泥,并改善化学污泥的脱水特性。 沉淀后的上层清水从沉淀集水槽溢出,经消毒剂投加管投加消毒剂,并在接 触消毒渠中与消毒剂持续接触半小时灭菌后,最后经出水明渠流量计在线监 测和计量后排出。

本发明小型污水处理水解气提沉淀工艺方法,其技术独创性、技术可靠 性和显著技术优势体现在以下四个方面:

一是本发明工艺中的厌氧水解酸化调节提升泵池拥有独创性的综合功 能。

本工艺中创新性地提出了厌氧水解酸化调节提升泵池,不仅直接替代了 常规工艺的粗格栅、水泵前池、提升泵房和初次沉淀池等,而且通过将位于 地下的“水泵前池”容积创造性地扩大,配合重力外回流污泥以及设置近年 来的新型装备伞形搅拌器,实现了对小型污水处理来说非常重要的四项功能: ①调节功能——小型污水处理的进水不同于大中型污水处理,小型污水24h 中水质变化大,水量变化大,只有经过2.5~8h容积的调节,才能实现水质 与水量的均衡,才能减小后续处理的水质水量冲击负荷以减少后续池容和设 备,以利于出水水质在24h中稳定达标;②污泥厌氧消化——实现污泥在厌 氧菌作用下的消化减量化与稳定化,尽量减少污泥的外排量,尽量获得外排 污泥的性能稳定;③A/O法中厌氧A(Anaerobic)段除磷预处理功能——使 得污泥聚磷菌在厌氧环境下充分释放磷而为后续好氧环境下充分吸收磷打好 基础,以利于后续好氧生化处理顺利实现生物除磷功能,减少了化学除磷药 剂使用量,减少了化学污泥的产生量;④水解酸化功能——使得污水中难降 解大分子有机污染物在污泥厌氧菌作用下发生水解酸化反应后,可生化性得 到明显改善,以利于后续的缺氧和好氧生化降解,既确保了出水化学需氧量 (COD)稳定达标,又减少了曝气量和化学药剂投加量,节能效果好。

二是本发明工艺中采用的气提方法功效显著。

本发明使用同时申请的Z型气提回流两级沉淀一体化污水处理池,其2 处创新地利用了气提原理:1是水平满铺安装的面式气提微动力回流器将澄清 回流区内澄清活性污泥源源不断地、全面均匀地回流到生化反应区;2是曝气 区内生化反应产生的硝化液,在池底鼓风曝气装置气泡上升流的气提作用下, 从上层液面自动回流到前置缺氧区进行反硝化脱氮反应。前者使得系统获得 高浓度颗粒活性污泥,显著提高系统处理速率和脱氮效率,气提回流能耗比 电动回流泵节能明显,且不破坏颗粒污泥絮体结构;后者简化和节省了硝化 混合液内回流泵,借助鼓风曝气本身的气提浮力作用,不需要额外的回流能 耗。

本发明使用的水平安装的同时申请的面式气提微动力回流器,全面优于 常规工艺使用的污泥回流泵,理由有4点:①面式气提微动力回流器吸泥管 上均布进泥孔,水平间隔满铺安装于澄清回流区中部上方位置,无盲区无死 角,回流均衡,回流路线短,回流污泥浓度高,回流量可通过供气量直观调 控;②气提回流能耗低,属于微动力回流,据有关实验数据显示,气提回流 能耗比电动回流泵节能65%(注:在气提淹没深度2.4m,气提提升高度0.6m 时,要达到0.38m3/min的气提流量,离心泵需要1.60kW,气提装置折算的鼓 风机耗功仅0.56kW);③气提回流属于温和回流,无叶轮高速运动,活性污泥 絮体结构不会被击碎,污泥经多次回流循环后,絮体颗粒反复碰撞而强度又 不至于颗粒破裂,最终形成密实的好氧颗粒污泥,高浓度的颗粒活性污泥在 生化反应区内实现同步硝化反硝化,大幅度提高了脱氮效率;④面式气提微 动力回流器在池内无电机或机械活动部件,不易损坏,稳定可靠。

三是本发明工艺中的两级沉淀功效独特。

本发明使用的Z型气提回流两级沉淀一体化池,其巧妙利用了两级沉淀 原理:第一级澄清的泥水分离不耗能,不加药,澄清效率高达97%以上,气提 回流到曝气区的活性污泥不受药剂的抑制作用影响:第二级的沉淀只对悬浮 物(SS)浓度在100mg/L以下的澄清液进行加药,因而药剂投加量小,药 耗成本低,所产生的化学污泥量小,不增加后续污泥处理难度。经过两级沉 淀处理后,出水水质更有保障,即使污水中含有特别难处理的化工医药、印 染纺织等部分工业废水,也只需要通过调整药剂投加量和药剂品种,就可确 保高效除磷和其它残余污染物高效协同去除,保障最终水质稳定达标。

澄清回流区的泥水分离不耗能,无需加药,效率高。本发明所用到的Z 型气提回流两级沉淀一体化池澄清区,完全不同于现有技术2中圆锥形的水 力循环澄清池,本工艺中无需中间二次提升水泵提供水力喷射,仅用Z型气 提回流两级沉淀一体化池独创的Z形隔墙结构并借助重力作用即可实现泥水 分离,其原理是泥水混合液在自下而上的行进过程中,变截面水体上升流速 逐渐减缓,在某个高度位置水流上升速度和颗粒污泥下沉速度达到平衡,该 高度位置将自动形成活性污泥悬浮层,利用活性泥渣层的过滤和网捕拦截作 用,即可达到很好的泥水分离效果。因此,澄清前混合液悬浮物(MLSS)浓 度在3000~9000mg/L或以上,而澄清后澄清液悬浮物(SS)浓度则下降至 100mg/L以下甚至20mg/L,澄清效率在97%以上。

本发明工艺通过2种途径使得需要的加药量小,一是与前述各专利或专 利申请以及目前小型化活性污泥法工艺相比本工艺增加了前面的生物除磷功 能,使得达到相同的除磷率只需要使用较少的化学处理药剂,二是只需对悬 浮物(SS)浓度在100mg/L以下的澄清液进行加药,而不是对一般二级生 化工艺的生化池或二沉池入口3000~4500mg/L左右的混合液进行加药,因 而本工艺药剂投加量明显减少,药耗成本降低,而其它小型化活性污泥法工 艺的加药量大,继而导致化学污泥量大。本工艺加药量小因而具有一系列优 点:①污水处理的成本构成以电耗和药耗为主,药剂使用量小,就降低了药 耗成本;②因气提回流的活性污泥根本就没有加药,就不存在药剂对生化池 活性污泥的抑制影响问题,而常规工艺加药后的含药污泥通过回流泵回流到 生化池,生化池累积后对活性污泥活性有抑制影响;③所产生的化学污泥量 小,因而不增加后续污泥处理难度,原因是化学污泥含水率高,较难处理; 本工艺药剂污泥即使全部回流到生化处理系统,也会因总量小加上最后随剩 余污泥排放而基本不影响生物活性;④本工艺可将复合硅藻土改性水处理药 剂化学絮凝沉淀污泥全部回用到生化反应系统,将药剂污泥中吸收的残余污 染物经生化反应去除,而其中的化学除磷沉淀物与生物除磷富磷菌体污泥一 起,最后通过澄清回流区底层以剩余污泥形式排出系统,因而污泥的含水率 得以显著降低,解除了单独的化学污泥浓缩脱水之忧。

本发明工艺无需像常规工艺那样专门设置单独的、需要额外占地的复杂 混凝工段。本工艺使用的Z型气提回流两级沉淀一体化池,是在斜管/板沉 淀区下层设置了同时申请的L型水力混合起旋器,利用药剂喷淋装置和水力 作用混合药剂,并在水力作用下使得悬浮污泥层缓慢旋转并螺旋上升,继而 发生充分的接触絮凝反应而沉淀,剩下的细小颗粒污染物将在中间层的斜管 /板中进一步沉淀去除,从而实现了总磷(TP)和其它各项水质指标如悬浮 物(SS)、五日生化需氧量(BOD5)、化学需氧量(COD)等稳定达标的目的。L 型水力混合起旋器简单、实用、效果好,利用接触絮凝原理降低了药耗,减 少了化学泥量。同时,两级沉淀区内L型水力混合起旋器及全部排泥装置, 在水下均无机械活动部件,无电机传动,池内无常规工艺的排泥泵或刮泥机 等装置,不仅高效节能,而且无维修量,使用成本低,操作管理简化,而且 工程投资低。

四是本发明工艺的集约化程度高。

本发明工艺的污水处理流程极为简化,污水系统仅有2个水处理构筑物: 一个是位于地下的厌氧水解酸化调节提升泵池,一个是位于地上的Z型气提 回流两级沉淀一体化池,而目前国内活性污泥法脱氮除磷工艺除间歇反应的 IBR工艺外,污水系统一般至少有3~4个水处理构筑物以上;另外,本工艺 污泥系统只有污泥斜板浓缩储泥池和位于综合设备间的隔膜压榨机,因而全 系统显著节约了用地,节省了工程造价,方便了运行管理。

本发明小型污水处理水解气提沉淀工艺方法的优点是:

第一是脱氮效率高:在气提作用下污水和活性污泥在缺氧/好氧环境下 反复循环处理、活性污泥又在澄清区/生化反应区多次气提回流循环,最终 形成粒径大、密度高的好氧颗粒污泥,污水在宏观缺氧和微观缺氧两种缺氧 状态下,利用颗粒污泥中硝化菌和反硝化菌,利用前置的缺氧区污水自身碳 源,实现高效率的好氧硝化反应和高速率缺氧反硝化脱氮反应,脱氮流程短, 动力消耗少,氨氮(NH3-N)和总氮(TN)的去除效果好,特别是出水总氮(TN) 比其他工艺更易于达标;与现有技术2相比,本工艺使用同时申请的Z型气提 回流两级沉淀一体化池,是在双面导流池等池型的曝气区之前“拉伸”开辟 出一个空间,作为前置缺氧区,从曝气区以气泡上升流方式气提回流到前置 缺氧区的硝化液,缺氧区反硝化菌利用刚进入池内污水所含的有机碳源进行 反硝化脱氮生化反应,实现充分的生物脱氮和生化需氧量(BOD)、化学需氧 量(COD)污染物降解,获得了更高效率的强化脱氮效果。

第二是除磷彻底:与现有工艺技术2等相比,本发明工艺使用本发明创 新提出的厌氧水解酸化调节提升泵池,与Z型气提回流两级沉淀一体化池两 者紧密配合,实现了充分的生物除磷功能,并在生物除磷的基础上辅以化学 除磷,因而除磷彻底,甚至出水总磷浓度可以低至0.2mg/L,而国家标准《城 镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准为1.0mg/L, 一级A为0.5mg/L。因为,聚磷菌(PAB)微生物在厌氧水解酸化调节提升 泵池中,在厌氧环境下充分释放细胞内的磷,然后在曝气区供氧作用下过量 地摄取超过其生理需要的磷,同时污染物得到好氧降解,产生的富磷污泥以 剩余污泥形式排出系统实现除磷。当污水中磷浓度较高超过生物除磷限度时, 即以化学沉淀法进行化学除磷后处理,经过对本工艺中澄清液进行加药,通 过L型水力混合起旋器产生的缓慢旋流进行接触絮凝和斜管/板沉淀,总磷 (TP)和其它残余污染物如五日生化需氧量(BOD5)、化学需氧量(COD)、悬 浮物(SS)等指标都将全部稳定达标,也就是说,本工艺所使用的两级沉淀 法是本发明总磷(TP)和其它残余污染物彻底去除的辅助手段和最后的保障 手段。

第三是工程技术经济效益显著:本发明小型污水处理水解气提沉淀工艺 方法,明显提高了每日万吨级规模以下污水脱氮除磷的技术经济效益,不再 需要“麻雀虽小五脏俱全”地建设众多小体量的水池构筑物,不仅明显节省 了投资和运行成本,而且方便了运行管理。

综上所述,本发明小型污水处理水解气提沉淀工艺方法,明显缩短了污 水处理脱氮除磷工艺流程,与行业内常规A/A/O工艺或改良型卡鲁塞尔 (Carrousel)氧化沟等工艺相比,与我国公开的各种污水专利技术等相比, 不仅脱氮除磷效率更高,水质稳定达标更有保障,而且更加简便紧凑,设备 设施更少,较彻底地做到了占地小投资省,药耗少排泥少,能耗低成本低, 操作管理简单,适合在我国广大乡镇污水处理中和新型城镇化建设中广泛应 用。