申请日2018.07.18

公开(公告)日2018.11.23

IPC分类号E03F3/06; E03F5/02

摘要

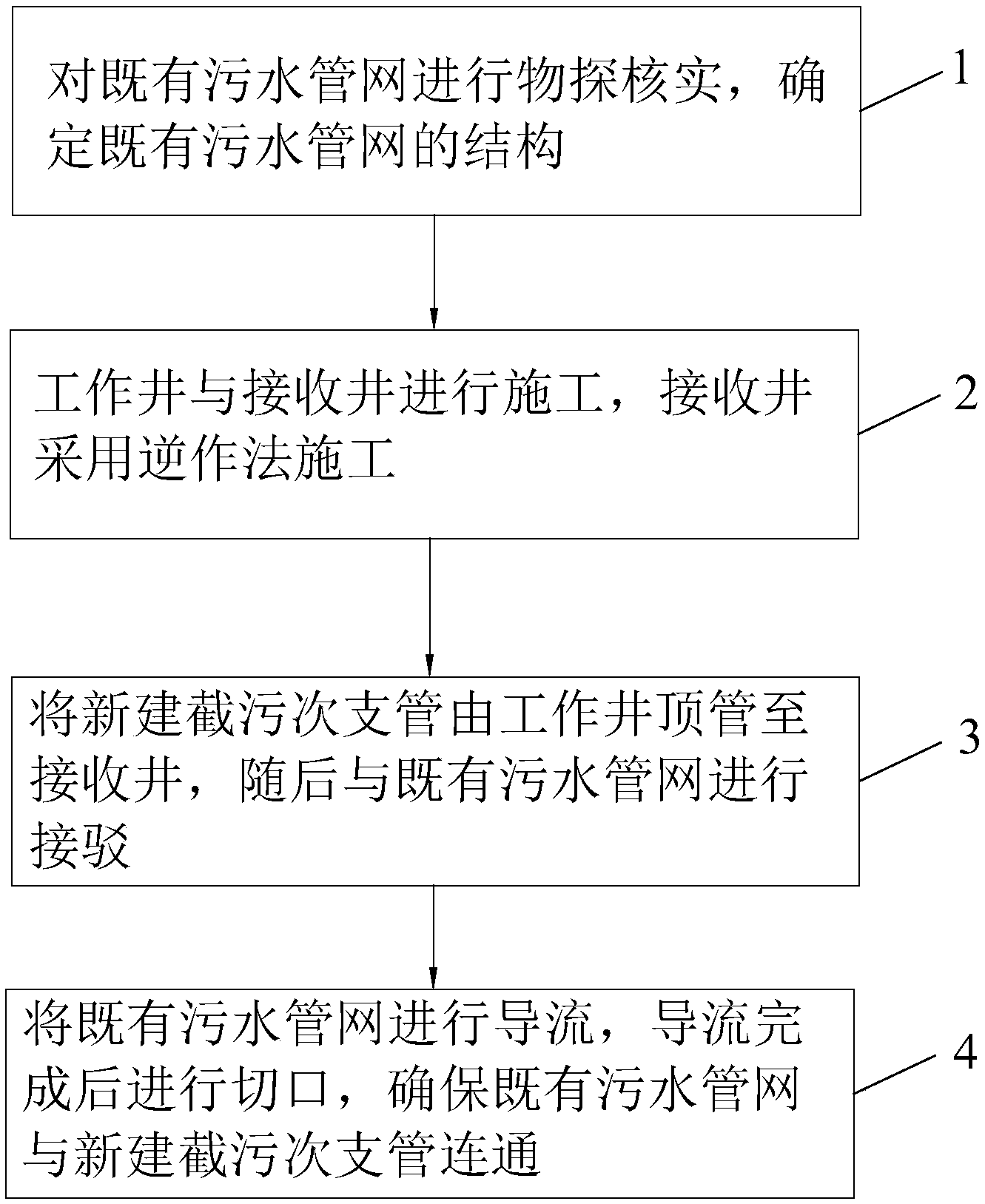

本发明提供一种新建截污次支管与既有污水管网接驳工法,包括以下步骤:(1)对既有污水管网进行物探核实,确定所述既有污水管网的结构;(2)对工作井与接收井进行施工,所述接收井采用逆作法施工;(3)将新建截污次支管由所述工作井顶管至所述接收井,随后与所述既有污水管网进行接驳;(4)在所述新建截污次支管与所述既有污水管网接驳完成后,将所述既有污水管网进行导流,导流完成后进行切口,确保所述既有污水管网与所述新建截污次支管连通。本发明提供的接驳工法,既可保证既有污水管网正常通水,又可以减少对周围环境的影响,总体上工序简单、施工工效高、施工成本低,对新建截污次支管与既有污水管网的接驳具有重要意义。

权利要求书

1.一种新建截污次支管与既有污水管网接驳工法,其特征在于,包括以下步骤:

(1)对既有污水管网进行物探核实,确定所述既有污水管网的结构;

(2)对工作井与接收井进行施工,所述接收井采用逆作法施工,所述工作井用于顶管新建截污次支管至所述接收井,所述接收井用于接收与所述既有污水管网接驳的所述新建截污次支管;

(3)将所述新建截污次支管由所述工作井顶管至所述接收井,随后与所述既有污水管网进行接驳;

(4)在所述新建截污次支管与所述既有污水管网接驳完成后,将所述既有污水管网进行导流,导流完成后进行切口,确保所述既有污水管网与所述新建截污次支管连通。

2.如权利要求1所述的接驳工法,其中,步骤(1)与步骤(2)之间还包括:

(11)分析核查所述既有污水管网的地质状况,了解地下管线的详细情况;

(12)测量放线,确保工作井与接收井的位置;

(13)基坑施工,做好基坑安全围护。

3.如权利要求2所述的接驳工法,其中,步骤(13)中,所述基坑四周设置有排水沟。

4.如权利要求1所述的接驳工法,其中,所述接收井的护壁呈梯形结构。

5.如权利要求1所述的接驳工法,其中,步骤(2)中,所述接收井施工方法包括:

(2a)进行高压旋喷桩施工,形成所述接收井外壁的止水墙;

(2b)在所述止水墙内部开挖第一节土坑,在所述第一节土坑内壁设置第一节护壁;

(2c)重复步骤(2b),在所述止水墙内部开挖第二节土坑,在所述第二节土坑内壁设置第二节护壁,如此重复,直至完成最后一节护壁;

(2d)所有护壁施工完成后,进行封底,形成所述接收井。

6.如权利要求5所述的接驳工法,其中,所述护壁的施工步骤包括:在各所述土坑内壁安装钢筋,在钢筋位置处设置模板,在模板处浇筑混凝土,浇筑完成后进行混凝土养护,最后将模板拆除形成护壁。

7.如权利要求6所述的接驳工法,其中,步骤(2d)中所述封底方法包括:在最后一节土坑底部依次铺设碎石底层、砼垫层及钢筋混凝土层进行封底。

8.如权利要求1所述的接驳工法,其中,所述既有污水管网中不含有现状井,所述新建截污次支管与所述既有污水管网的接驳点位于所述接收井内。

9.如权利要求8所述的接驳工法,其中,步骤(3)具体包括:

(3a)在所述接收井上破洞形成接驳洞口,所述接驳洞口用于接收与所述既有污水管网接驳的所述新建截污次支管;

(3b)将所述新建截污次支管由所述工作井顶管至所述接驳洞口处,随后直接与所述既有污水管网接驳。

10.如权利要求1所述的接驳工法,其中,所述既有污水管网中含有现状井,所述工作井顶管所述新建截污次支管至所述接收井后,再继续顶管至所述现状井直至与所述既有污水管网接驳。

11.如权利要求10所述的接驳工法,其中,步骤(3)具体包括:

(3a’)在所述接收井上的所述新建截污次支管与所述既有污水管网接驳位置处破洞形成接驳洞口,所述接驳洞口连通所述接收井;

(3b’)在所述现状井上开设预留接驳口,所述新建截污次支管可穿过所述接驳洞口至所述预留接驳口,并与所述既有污水管网进行接驳;

(3c’)对所述现状井内的所述既有污水管网进行封堵和导排;

(3d’)顶管所述新建截污次支管穿过所述接驳洞口至所述预留接驳口,随后与所述既有污水管网进行接驳。

12.如权利要求11所述的接驳工法,其中,步骤(3a’)与步骤(3b’)之间还包括:在所述接收井底部浇筑形成溜槽。

说明书

新建截污次支管与既有污水管网接驳工法

技术领域

本发明属于污水管接驳领域,尤其涉及一种新建截污次支管与既有污水管网接驳工法。

背景技术

目前国内大部分城市地下污水管网在建工程均为截污次支管网建设,需与前期城市已建既有污水管网连接,并将污水集中至污水处理厂,处理达标后排放或重复利用。常规接驳方式均为沉井接驳工艺,但传统接驳工艺具有以下缺点:

(1)普通顺序沉井过程中无法保护既有管道,容易对周围建筑和管线造成破坏;

(2)施工时需搭建工作平台,施工进度慢、施工时间长、安全隐患高;

(3)污水导排工程量巨大,施工成本高;

(4)施工噪音大、风尘多,对周围居民生活影响较大。

因此,亟需一种工序简单、工效高、安全隐患小、对周围居民生活干扰小的接驳工法。

发明内容

本发明的目的在于提供一种工序简单、工效高、安全隐患小的新建截污次支管与既有污水管网的接驳工法。

为实现上述目的,本发明提供一种新建截污次支管与既有污水管网接驳工法,包括以下步骤:

(1)对既有污水管网进行物探核实,确定既有污水管网的结构;

(2)对工作井与接收井进行施工,所述接收井采用逆作法施工,所述工作井用于顶管新建截污次支管至所述接收井,所述接收井用于接收与所述既有污水管网接驳的所述新建截污次支管;

(3)将所述新建截污次支管由所述工作井顶管至所述接收井,随后与所述既有污水管网进行接驳;

(4)在所述新建截污次支管与所述既有污水管网接驳完成后,将所述既有污水管网进行导流,导流完成后进行切口,确保所述既有污水管网与所述新建截污次支管连通。具体地,采用金刚石绳锯与金刚石水钻的配合以工字钢临时支顶条件下对接驳处进行切口,相比较静态爆破、人工破除,极大程度地减少了工程一次性投资。

较佳地,步骤(1)与步骤(2)之间还包括:

(11)分析核查所述既有污水管网的地质状况,了解地下管线的详细情况;

(12)测量放线,确保工作井与接收井的位置;

(13)基坑施工,做好基坑安全围护。

勘察地质状况、对既有污水管网进行原始数据采集,如埋深、走向、断面尺寸、材质等,以便确定新建截污次支管与既有污水管网的顺利接驳,提高接驳工效。

较佳地,步骤(13)中,所述基坑四周设置有排水沟。具体地,所述排水沟据所述基坑边缘不少于2m。

较佳地,所述接收井的护壁呈梯形结构。梯形结构的护壁有助于施工者在发生安全事故时,通过每个梯形护壁间的台阶快速撤离,提高安全系数。

较佳地,步骤(2)中,所述接收井施工方法包括:

(2a)进行高压旋喷桩施工,形成所述接收井外壁的止水墙;

(2b)在所述止水墙内部开挖第一节土坑,在所述第一节土坑内壁设置第一节护壁;

(2c)重复步骤(2b),在所述止水墙内部开挖第二节土坑,在所述第二节土坑内壁设置第二节护壁,如此重复,直至完成最后一节护壁;

(2d)所有护壁施工完成后,进行封底,形成所述接收井。

接收井采用逆作法施工,施工工效高、施工成本低。采用高压旋喷桩施工,施工占地少、振动小、噪音低,对周围环境影响较小。

较佳地,所述护壁的施工步骤包括:在各所述土坑内壁安装钢筋,在钢筋位置处设置模板,在模板处浇筑混凝土,浇筑完成后进行混凝土养护,最后将模板拆除形成护壁。

较佳地,步骤(2d)中所述封底方法包括:在最后一节土坑底部依次铺设碎石底层、砼垫层及钢筋混凝土层进行封底。

较佳地,所述既有污水管网中不含有现状井,所述新建截污次支管与所述既有污水管网的接驳点位于所述接收井内。

较佳地,步骤(3)具体包括:

(3a)在所述接收井上破洞形成接驳洞口,所述接驳洞口用于接收与所述既有污水管网接驳的所述新建截污次支管;

(3b)将所述新建截污次支管由所述工作井顶管至所述接驳洞口处,随后直接与所述既有污水管网接驳。

较佳地,所述既有污水管网中含有现状井,所述工作井顶管所述新建截污次支管至所述接收井后,再继续顶管至所述现状井直至与所述既有污水管网接驳。

较佳地,步骤(3)具体包括:

(3a’)在所述接收井上的所述新建截污次支管与所述既有污水管网接驳位置处破洞形成接驳洞口,所述接驳洞口连通所述接收井;

(3b’)在所述现状井上开设预留接驳口,所述新建截污次支管可穿过所述接驳洞口至所述预留接驳口,并与所述既有污水管网进行接驳;

(3c’)对所述现状井内的所述既有污水管网进行封堵和导排;

(3d’)顶管所述新建截污次支管穿过所述接驳洞口至所述预留接驳口,随后与所述既有污水管网进行接驳。

较佳地,步骤(3a’)与步骤(3b’)之间还包括:在所述接收井底部浇筑形成溜槽,溜槽可用于运输混凝土,以便后续对既有管网进行封堵和导排。

与现有技术相比,本发明提供的新建截污次支管与既有污水管网接驳工法,在开始施工前,对施工地点进行物探核实,了解既有污水管网的结构,以确定新建截污次支管与既有污水管网的接驳方式,保证接驳的顺利进行。接收井采用逆作法施工,可以较好的保护既有管道,减少施工导排时间,施工工效高;不需要搭建工作平台、作业量小、劳动强度低;工序简单、安全隐患小、噪音少,对周围居民生活影响较少;施工材料简单易得,时间短,施工成本低。本发明提供的接驳工法,既可保证既有污水管网正常通水,又可以减少对周围环境的影响,总体上工序简单、施工工效高、施工成本低,对新建截污次支管与既有污水管网的接驳具有重要意义。